- Krebstherapie bei alten und hochbetagten Menschen

Aufgrund günstiger sozioökonomischer Bedingungen, verbessertem Gesundheitsverhalten und medizinischem Fortschritt werden in der Schweiz zunehmend mehr Menschen ein hohes und sehr hohes Alter bei relativer Gesundheit erreichen. Da im Alter die Krebsinzidenz steigt, stellt sich zwangsläufig bei immer mehr alten und sehr alten Menschen die Frage nach einer an das Alter angepassten Krebsbehandlung. Krebsbehandlungen alter und sehr alter Menschen stellen eine besondere Herausforderung dar, erfordern eine interdisziplinäre und interprofessionelle Kooperation ebenso wie eine enge Vernetzung zwischen stationären und ambulanten Diensten, betreuenden Bezugspersonen und Hausärzten. Solche strukturellen Angebote fehlen in der Schweiz derzeit jedoch noch weitgehend.

Due to favorable socioeconomic developments, healthier life-styles and improved medical care, more individuals will live to old or very old age in Switzerland while being relatively healthy. As the cancer incidence increases with advancing age, more patients will require decisions regarding cancer treatments. Cancer treatments of old or very old people are particularly challenging and require close interdisciplinary and interprofessional collaboration as well as a closely knit network of hospital and ambulatory services. These necessary structures are largely lacking in Switzerland.

Key Words: demographics, geriatric assessment, geriatric health services, oncology, review

Demographische Entwicklung und Onkologie

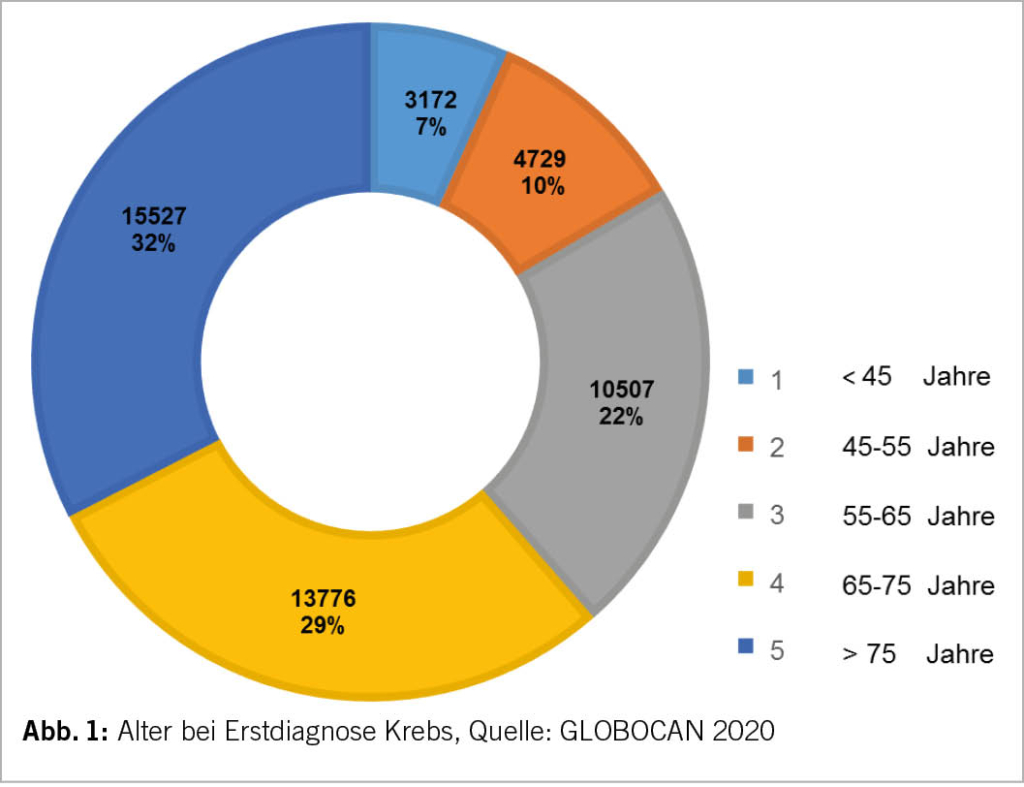

Die Lebenserwartung in der Schweiz liegt mit ca. 84 Jahren innerhalb der OECD-Länder im Spitzenbereich und ist in den letzten Jahrzehnten kontinuierlich angestiegen. Die mehr als 47’000 Krebsneuerkrankungen in der Schweiz im Jahr 2020 betrafen zu über 60% Menschen, die älter als 65 Jahre waren (Abb. 1). Besonders auffällig ist die Zunahme der Krebserkrankungen bei hochbetagten Patienten über 85 Jahren. Somit wird die Mehrheit onkologischer Behandlungen zwangsläufig im Gebiet der Geriatrischen Onkologie durchgeführt, mit den alterstypischen Herausforderungen dieses Patientenkollektivs. Vor allem Hochbetagte – nach den meisten Definitionen sind das sehr alte Menschen über 85 Jahre – sind dem Risiko sowohl einer Über- wie einer Untertherapie ausgesetzt. Daher erfordert die Betreuung dieser Patienten eine enge interdisziplinäre und interprofessionelle Kooperation.

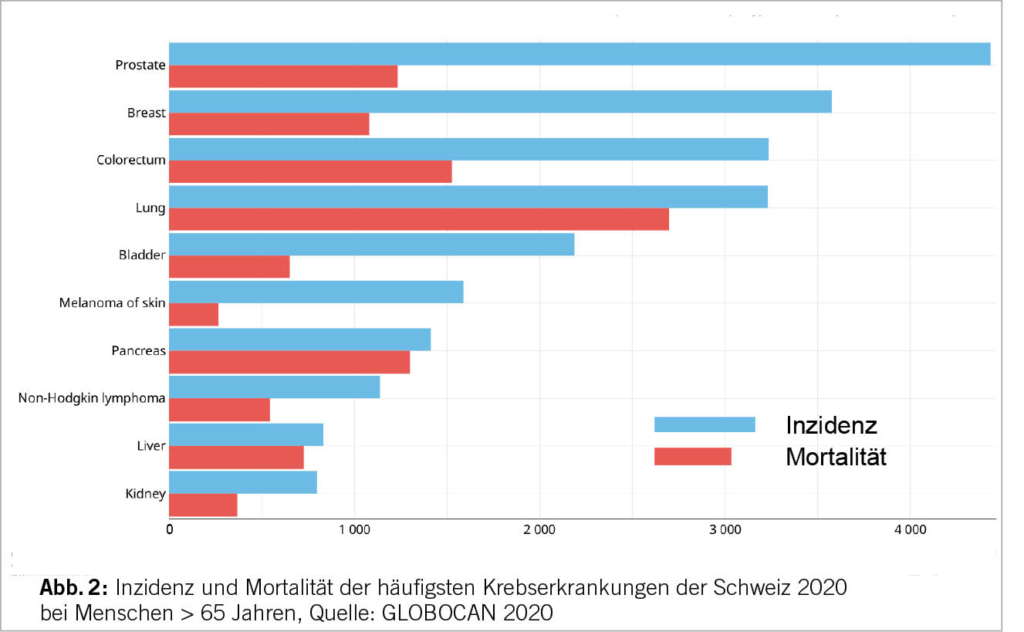

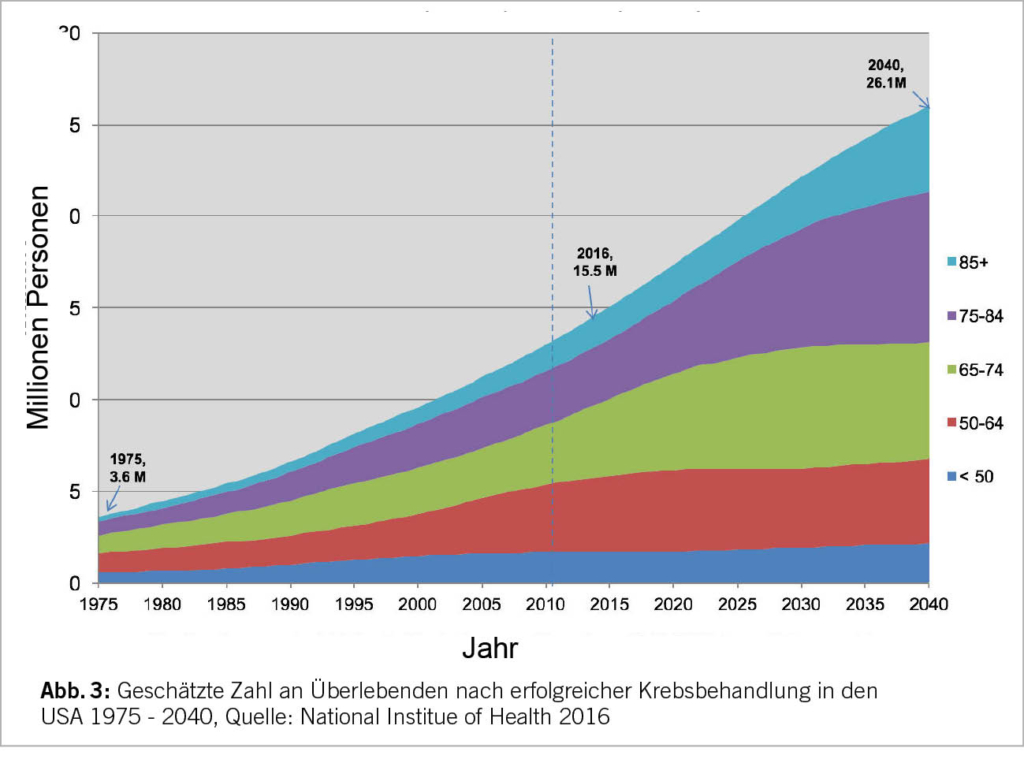

Auch wenn die Erfolge neuer onkologischer Therapien sich in der Regel bei alten Menschen nur langsam in verbessertem Überleben niederschlagen (Abb. 2), muss in den kommenden Jahren ähnlich wie in den USA auch in der Schweiz mit einer zunehmenden Zahl an Überlebenden nach erfolgreicher Krebstherapie («Cancer Survivors») gerechnet werden (Abb. 3). Gerade bei alten und hochbetagten Cancer Survivors addieren sich altersassoziierte und therapiebedingte Einschränkungen. Dies muss sowohl bei der Therapieauswahl als auch bei der Nachsorge berücksichtigt werden.

Dennoch darf «Alter» nicht allein als chronologisches Phänomen betrachtet werden, vielmehr steht das «biologische Alter» eines Menschen im Mittelpunkt onkologischer Betreuung. So können onkologische Therapieentscheidungen bei chronologisch alten oder hochbetagten Menschen in gutem Allgemeinzustand und ohne Komorbiditäten denen einer sehr viel jüngeren Alterskohorte entsprechen.

Herausforderungen onkologischer Therapie im Alter

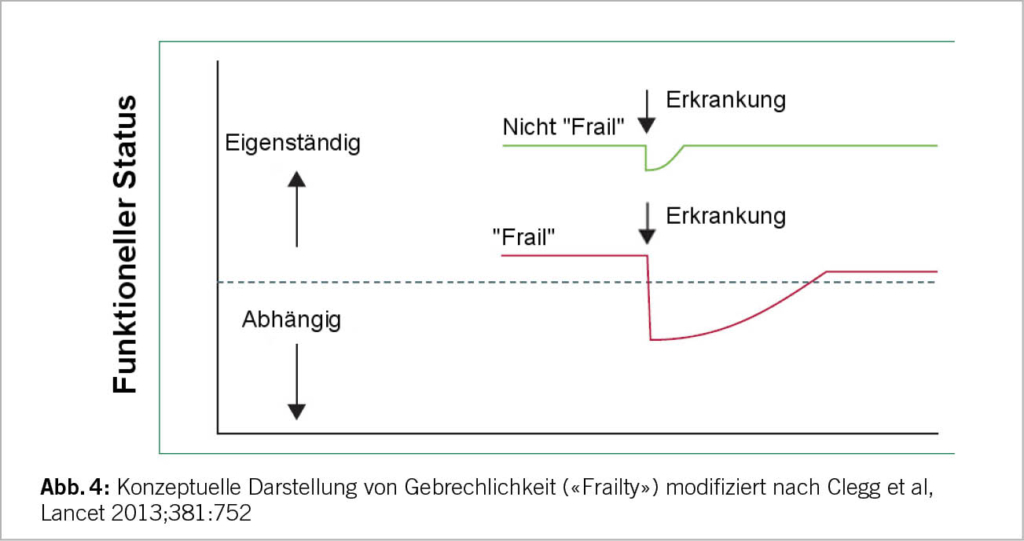

Klinische Studien zeigen, dass alte und hochbetagte Patienten bei Einsatz einer ggf. an das Alter angepassten Standardtherapie vergleichbare Erfolgschancen in Bezug auf Ansprechen und Überleben haben können wie Jüngere. Dem entspricht, dass alte und hochbetagte Patienten meist auch dieselben Hoffnungen und Erwartungen an eine Therapie haben wie Jüngere, auch wenn die Erfolge einer Therapie oft überschätzt werden (1). Dennoch sind vor allem Hochbetagte im Alltag in vielerlei Hinsicht gerade gegenüber unerwünschten Wirkungen einer Krebstherapie vulnerabler als klinische Studien dies vermuten lassen, in denen alte und hochbetagte Patienten aufgrund strikter Einschlusskriterien häufig unterrepräsentiert sind. Gebrechlichkeit («Frailty») als eine Konsequenz eines physiologischen Altersprozesses in Kombination mit durch Komorbiditäten verursachten Einschränkungen führt zwangsläufig zu einer verminderten Resilienz selbst gegenüber bei Jüngeren vergleichsweise gering ausgeprägten Nebenwirkungen onkologischer Therapien (Abb. 4) (2).

Komorbiditäten

Mit zunehmendem Alter limitieren häufige Komorbiditäten wie kardiovaskuläre Erkrankungen, Diabetes mellitus, chronische Niereninsuffizienz u.a. die Möglichkeiten onkologischer Therapien. Zudem muss beurteilt werden, inwieweit Komorbiditäten oder die Krebserkrankung voraussichtlich das lebensbegrenzende Ereignis darstellen werden. Bei schwerwiegender Komorbidität und eingeschränkter Lebenserwartung muss der potentielle Nutzen einer onkologischen Behandlung gegenüber möglicher Toxizität und dem daraus resultierenden Verlust an Lebensqualität individuell abgewogen werden. Eine häufig anzutreffende Schwerhörigkeit limitiert die Kommunikation und erschwert die Betreuung zusätzlich. Kognitive Einschränkungen oder dementielle Erkrankungen sind mit zunehmendem Alter häufig und im klinischen Alltag nicht immer sofort zu erkennen. Beide Faktoren erschweren die Einbindung der Betroffenen in die Therapieentscheidung im Sinne eines «Shared Decision Making» erheblich.

Funktionelle Einschränkungen

Mit zunehmendem Alter sind Organfunktionen u.a. von Herz, Leber, Lunge und Niere zunehmend eingeschränkt, was klinisch inapparent sein kann. Häufig wird erst unter der Belastung einer onkologischen Therapie eine bereits eingeschränkte Nierenfunktion oder eine Herzinsuffizienz manifest. Ein «normales» Serumkreatinin kann bei Hochbetagten bereits eine erhebliche Einschränkung der glomerulären Filtrationsrate (GFR) darstellen. Ein Verlust an Muskelmasse («Sarkopenie») ist bei Hochbetagten häufig und geht nicht zwangsläufig mit einem Gewichtsverlust oder einem geringen «Body Mass Index» (BMI) einher. Eine Sarkopenie wird im klinischen Alltag häufig unterschätzt, limitiert jedoch die körperlichen Reserven und Widerstandsfähigkeit bzw. Resilienz hochbetagter Menschen und ist neben anderen Ursachen für eingeschränkte Mobilität ein wichtiger Risikofaktor für eine reduzierte Selbsthilfefähigkeit und Stürze. Zusammen mit zunehmend eingeschränkten Organfunktionen führt eine Verschiebung der Körpermasse zu Gunsten eines höheren Fettanteils bei Älteren und Hochbetagten zu einer veränderten Pharmakinetik. So kann die gleiche Dosis eines Zyto-statikums bezogen auf die Körperoberfläche bei Hochbetagten in einem Vielfachen der Medikamentenexposition («Area-under-the-Curve» (AUC)) im Vergleich zu Jüngeren resultieren.

Polypharmazie

Ältere Menschen mit Krebs sind in der Mehrzahl bereits aufgrund einer Polypharmazie (≥ fünf dauerhaft verordnete Medikamente) sowohl einem höheren Risiko an unerwünschten Arzneimittelwirkungen ausgesetzt als auch einem deutlich erhöhten Risiko von Arzneimittelinteraktionen (3). Die veränderte Pharmakokinetik älterer Menschen und eine häufig praktizierte nicht-verschreibungspflichtige und/oder komplementärmedizinische Eigenmedikation verstärken diesen Effekt. Komplexe Medikationsschemata und häufige Umstellungen von Medikamenten, z.B. beim Übergang von stationärer zu ambulanter Versorgung, überfordern zudem regelhaft die Fähigkeit zur Therapieadhärenz. Das Zusammentreffen dieser und weiterer Faktoren schränken die Möglichkeiten vor allem oraler Krebstherapien deutlich ein.

Soziales Umfeld

Die grösste Herausforderung bei der Betreuung Älterer und Hochbetagter stellt sich für Angehörige von Pflegeberufen und pflegenden Angehörigen. Da Krebspatienten zumeist ambulant betreut werden, werden die Belastungen pflegender Angehöriger oft nicht erkannt. Unterstützende Ehepartner sind in der Regel selbst betagt, Kinder wohnen häufig nicht vor Ort oder sind im Konflikt zwischen Berufstätigkeit und eigener Familie. Abhängigkeiten bei Körperpflege und Alltagsverrichtungen, eine erhöhte Inzidenz von Inkontinenz, Stürzen und deliranten Reaktionen als unerwünschte Wirkung medikamentöser Therapien sowie die Folgen von Schwerhörigkeit oder prä-existierenden kognitiven Einschränkungen, z.B. bei der Medikamenteneinnahme, weisen pflegenden Angehörigen und anderen ambulant Pflegenden eine zentrale Rolle bei der Betreuung dieser Patientengruppe zu. Dies erfordert bei den Pflegeberufen – wie auch bei den anderen Berufsgruppen – eine entsprechende Qualifikation sowohl im Bereich onkologischer als auch geriatrischer Pflege. Bei der Mitversorgung älterer Tumorpatienten durch pflegende Angehörige ist es essentiell, diese von Anbeginn an in das Therapiekonzept und in die Entscheidungsprozesse einzubinden. Eine Einbindung und enge Vernetzung mit ambulanten Pflegediensten und Hausärzten sollte ebenfalls frühzeitig erfolgen.

Ziele onkologischer Therapie im Alter

Die klassischen Studienendpunkte wie Ansprechraten, progressionsfreies Überleben und Gesamtüberleben sind selbstverständlich auch für alte und hochbetagte Patienten relevant, verlieren aber gerade bei Hochbetagten an Bedeutung. Mit zunehmendem Alter stehen Faktoren wie Symptomkontrolle, Lebensqualität und Erhalt der Alltagsselbstständigkeit noch stärker im Vordergrund als bei Jüngeren. Die Zufriedenheit älterer Patienten mit der Behandlung kann und sollte bei Studien in einem geriatrischen Patientenkollektiv als eigenständiger Endpunkt in die Beurteilung des Gesamtnutzens einer Behandlung (z.B. in Form von «Overall Treatment Utility») im Sinne von «Patient Reported Outcomes» (PRO) einbezogen werden (4).

Geriatrisches Assessment

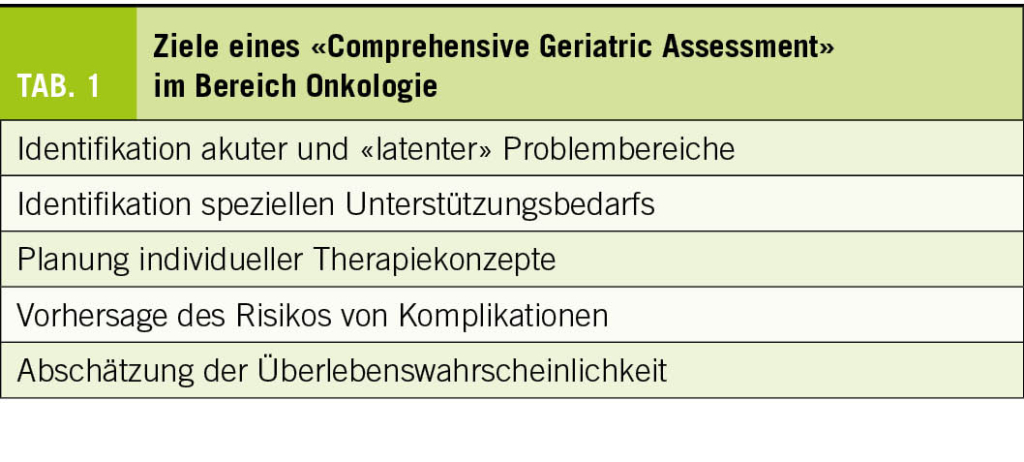

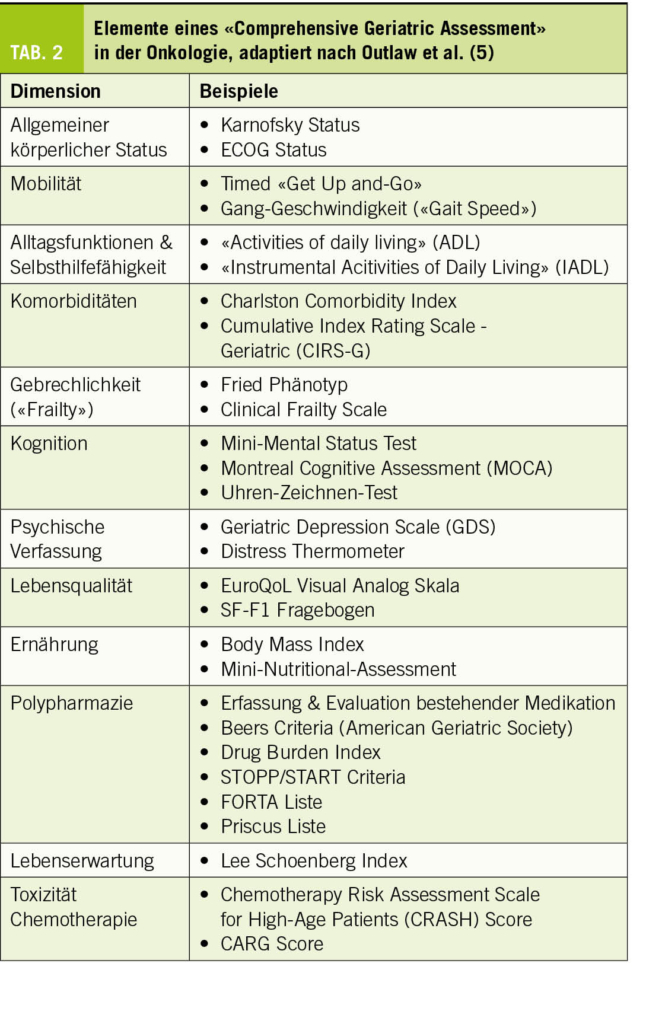

Die Abschätzung spezifischer Einschränkungen bei hochbetagten Krebskranken mittels standardisierter Tests wurde der Geriatrie entlehnt und ist für die Onkologie modifiziert worden. Die Ziele eines «Comprehensive Geriatric Assessment» (CGA) sind in Tabelle 1 dargestellt. Ein CGA ist eine multidimensionale Beurteilung eines alten und/oder hochbetagten Menschen (Tab. 2) (5). Neben den zumeist in der Geriatrie zur Anwendung kommenden zeitaufwändigen Verfahren existieren verschiedene Kurzversionen («Geriatrisches Screening»), die im onkologischen Alltag gut und mit geringem Zeitaufwand einsetzbar sind (6-10). Dies setzt allerdings voraus, dass die Ergebnisse aus dem geriatrischen Screening bzw. dem CGA für die weitere Betreuung im klinischen Alltag auch umgesetzt werden.

Entwicklung in der Schweiz

Die speziellen Bedürfnisse älterer und hochbetagter Menschen finden im klinischen Alltag in der Schweiz noch ungenügend Berücksichtigung. Eine enge interprofessionelle Betreuung durch Onkologen, Geriater, Pflegende, Physiotherapeuten und Sozialarbeiter in speziellen Teams oder Sprechstunden mit Fokus auf die Betreuung alter und hochbetagter Menschen mit Krebs ist noch immer selten. Eine Gruppe bestehend aus interessierten Pflegenden, Geriatern und Onkologen hat sich als «Swiss Geriatric Oncology Group» jüngst zusammengeschlossen und verfolgt das Ziel, die Betreuung dieser vulnerablen Patientengruppe durch die Entwicklung zielgerichteter Strategien und die Zusammenarbeit mit Fachorganisationen wie der Schweizer Arbeitsgemeinschaft für Krebsforschung (SAKK) und der International Society of Geriatric Oncology (SIOG) zu verbessern.

Mitglieder der «Swiss Geriatric Oncology Group» in alphabetischer Reihenfolge: Jörg Beyer (Bern), Diana Chiru (Baselland), Vérène Dougoud (Fribourg), Regina Fretz (Baden), Jan Gärtner (Basel), Michael Gagesch (Zürich), Friedmann Honecker (St. Gallen), Anita Margulies (Zürich), Wiebke Rösler (Zürich), Mathias Schlögl (Barmelweid), Sabine Valenta (Basel), Marcus Vetter (Baselland), Kathrin Vollmer (Thun).

Zweitabdruck aus «info@onco-suisse» 03-2023

Copyright bei Aerzteverlag medinfo AG

Universitätsklinik für Medizinische Onkologie

Inselspital, Universitätsspital Bern, Universität Bern

Freiburgstrasse 41

3010 Bern

Department für Innere Medizin

Abteilung für Akutgeriatrie, Geriatrische Rehabilitation & Langzeitpflege

5017 Barmelweid

mathias.schloegl@waid.zuerich.ch

Die Autoren haben keine Interessenkonflikte im Zusammenhang mit diesem Artikel deklariert.

◆ Aufgrund der demographischen Entwicklung nimmt die Zahl alter und sehr alter Menschen mit Krebs zu.

◆ Die Betreuung alter und sehr alter Menschen mit Krebs stellt besondere Herausforderungen an das Behandlungsteam und die betreuenden Bezugspersonen.

◆ In der Schweiz ist die Versorgung dieser Patientengruppe noch

unzureichend strukturiert. Die notwendige enge Verzahnung der an der Versorgung beteiligten Diensten und Einrichtungen fehlt.

◆ Weiterbildungen für alle Berufsgruppen sowie Studienaktivitäten in dieser

besonders vulnerablen Patientengruppe sind dringend erforderlich.

1. Weeks JC, Catalano PJ, Cronin A et al. Patients’ expectations about effects of chemotherapy for advanced cancer. New Engl J Med 2012;367:1616-1625.

2. Clegg A et al.: Frailty in elderly people. Lancet 2013;381:752-762.

3. Nightingale G et al.: Evaluation of a pharmacist-led medication assessment used to identify prevalence of and associations with polypharmacy and potentially inappropriate medication use among ambulatory senior adults with cancer. J Clin Oncol 2015;33(13):1453-1459.

4. Hall PS; Swinson D; Cairns DA et al. Efficacy of reduced-intensity chemotherapy with oxaliplatin and capecitabine on quality of life and cancer control among older and frail patients with advanced gastroesophageal cancer: The GO2 phase 3 randomized clinical trial. JAMA Oncol 2021;7:869-877.

5. Outlaw D, Abdallah M, Gil-Jr LA et al. The evolution of geriatric oncology and

geriatric assessment over the past decade. Sem Radiat Oncol 2021;32:98-108

6. Wildiers H et al.: International Society of Geriatric Oncology consensus on geriatric assessment in older patients with cancer. J Clin Oncol 2014;32:2595-2603.

7. Decoster L, Van Puyvelde K, Mohile S et al. Screening tools for multidimensional health problems warranting a geriatric assessment in older cancer patients: an update on SIOG recommendations. Ann Oncol 2015;26:288-300.

8. Soto-Perez-de-Celisa, Aapro M, Muss H. ASCO 2020: The geriatric assessment comes of age. Oncologist 2020:25:909–912

9. Hamaker M et al. Geriatric assessment in the management of older patients with cancer – A systematic review (update). J Geriatric Oncol 2022;13: 761–777.

10. Jensen-Battaglia M, Lei L; Xu H et al. Association of oncologist-patient communication with functional status and physical performance in older adults. A secondary analysis of a cluster randomized clinical trial. JAMA Netw Open. 2022;5:e223039.

der informierte @rzt

- Vol. 13

- Ausgabe 6

- Juni 2023