- Migräne bei Kindern und Jugendlichen

Diagnose

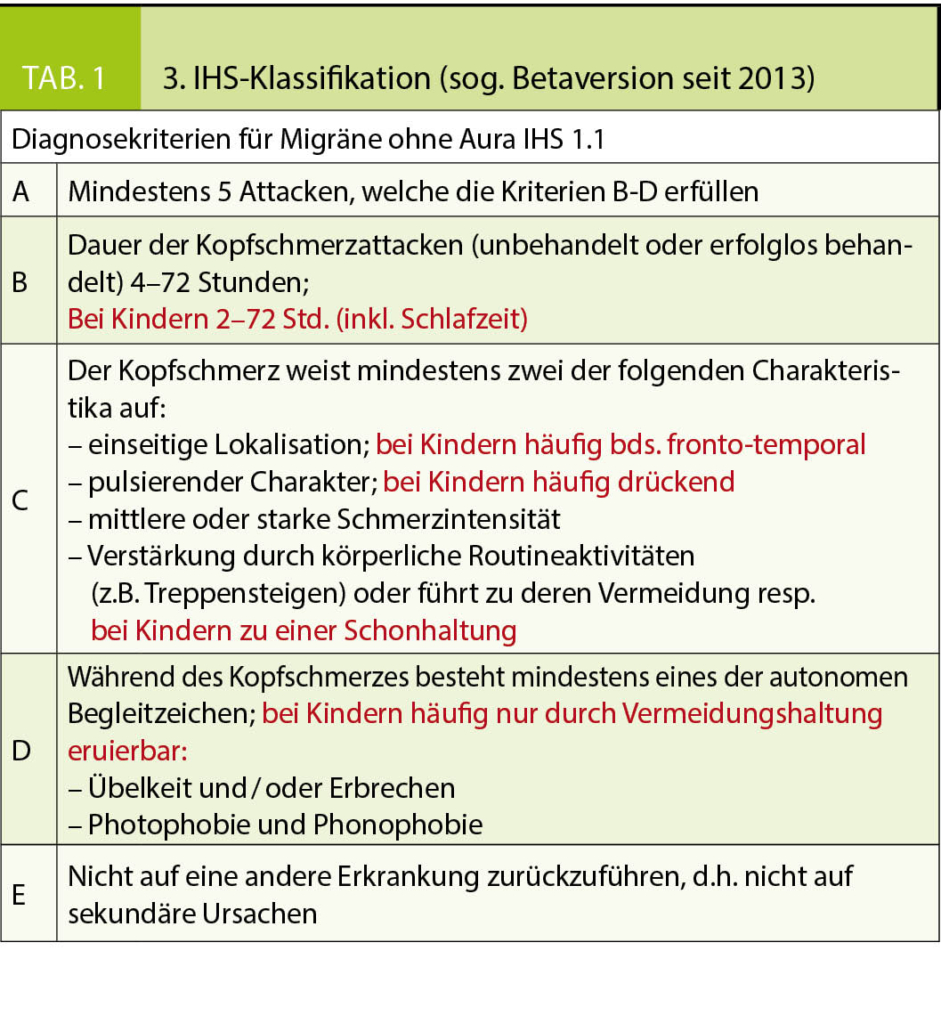

Obwohl es in den letzten Jahren gelungen ist, bei Migräne mittels funktioneller Bildgebung eine neuronale Dysfunktion v.a. in Schmerzverarbeitungsregionen darzustellen, fehlen nach wie vor klinisch einfach anwendbare und zuverlässige Biomarker zur Bestätigung und Differenzierung von sog. primären Kopfschmerzen wie die Migräne oder Spannungstypkopfschmerzen. Dies impliziert eine Ausschlussdiagnostik sekundärer, therapierelevanter Kopfschmerzen. Insbesondere möchten Eltern neben einer Behandlung zur Erleichterung der Migräne in erster Linie lebensbedrohliche, sekundäre Kopfschmerzen wie bei Hirntumoren ausgeschlossen wissen. Viele Studien zeigen mit guter Evidenz, dass eine Migräne anhand der in Tabelle 1 aufgeführten Kriterien der International Headache Society (IHS), unter Berücksichtigung der Dynamik, bei Kindern ab Schulalter und Jugendlichen zuverlässig klinisch diagnostiziert werden kann (6, 7).

Aufgrund der altersabhängig unterschiedlichen Manifestation wurden die IHS-Kriterien für Kinder aber angepasst, sodass eine kürzere Dauer der Attacken von nur 2 Std. anerkannt wird, bei jüngeren Kindern sogar eine solche von nur ½-1 Std. beschrieben wurde. Die einseitige Lokalisation und der pulsierende Charakter werden i.d.R. erst ab Jugendalter angegeben, vorher als frontaler Druck. Es wird auch häufig Schwindel beobachtet, umgekehrt ist die häufigste Ursache von Schwindel im Kindes-/Jugendalter eine (vestibuläre) Migräne (8).

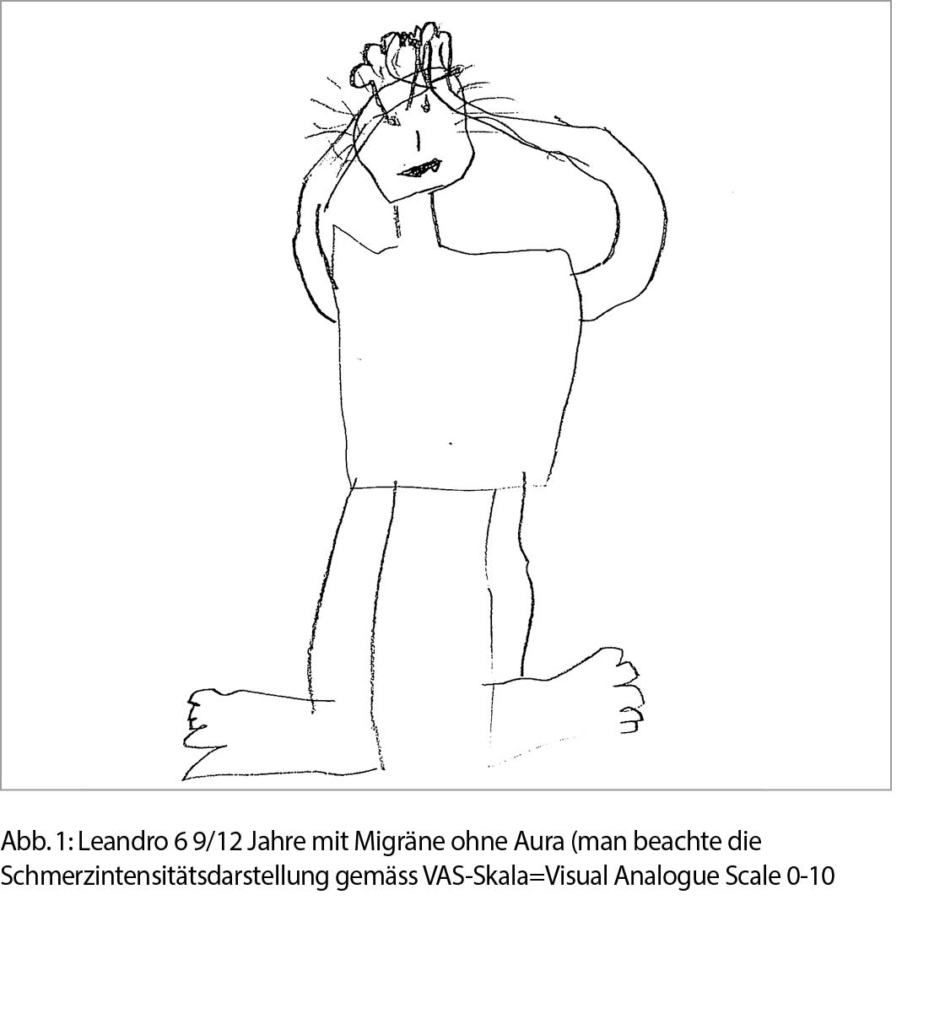

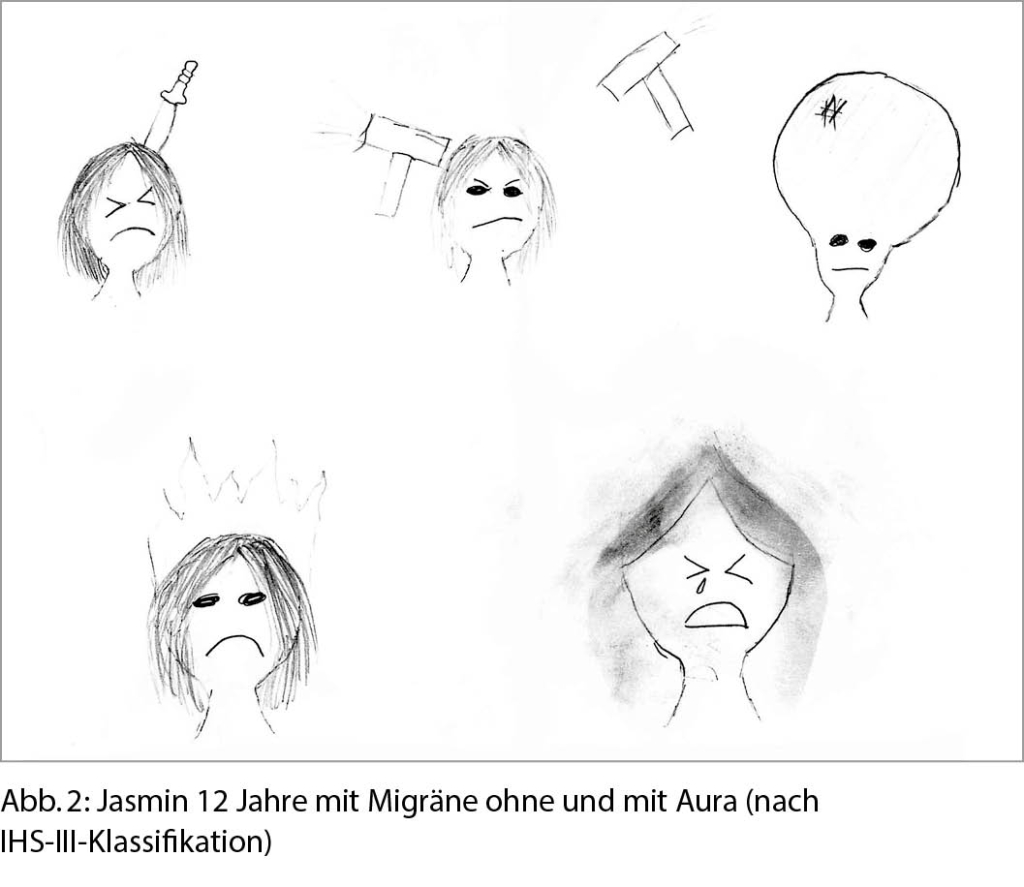

Bestimmte Elemente aus Kopfschmerzzeichnungen können zusätzlich diagnostisch hilfreich sein (Abbildungen 1 und 2).

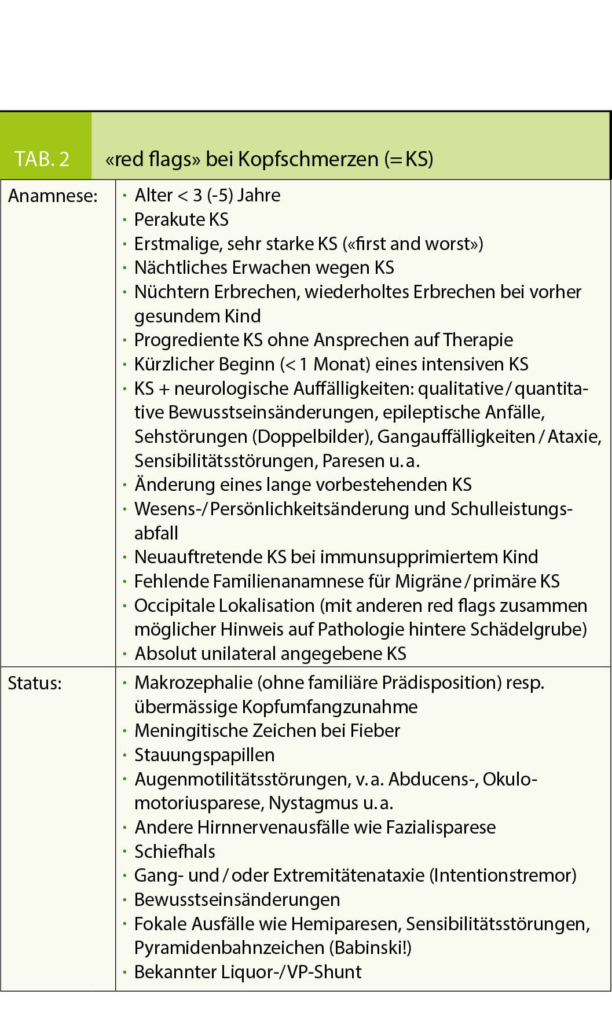

Nebst der Anamnese ist eine ausführliche, neurologische Untersuchung mit besonderem Augenmerk auf Stauungspapillen, Augenmotilitätsstörungen, fokale Zeichen wie Hemiparese oder Ataxie essentiell. Alarmzeichen erhöhen die Sensitivität von sekundären Kopfschmerzen, und müssen aktiv exploriert werden. Falls in der Anamnese und / oder neurologischen Untersuchung «red flags» (Tab. 2) vorhanden sind, ist eine Weiterabklärung auf sekundäre Kopfschmerzen mit Bildgebung (MRI) sowie je nach Klinik auch mit Lumbalpunktion u.w. indiziert (9).

Genetische Prädisposition: Das Risiko einer Migräneentwicklung hängt vom Gleichgewicht zwischen Vererbung und Umweltfaktoren ab. Der genetische Einfluss wird auf 60–70% geschätzt, wird aber nicht als IHS-Kriterium berücksichtigt. Tatsächlich findet sich aber bei bis zu 80% bei Kindern mindestens ein erstgradig Verwandter mit Migräne, was gezielt erfragt werden muss, da die meisten Eltern ihre Migräne als «normale Kopfschmerzen» bezeichnen. Ausser für die 3 bekannten Formen der familiären hemiplegischen Migräne gibt es jedoch keine Einzelgennachweise. Diese familiäre Prädisposition stellt auch einen prognostischen Risikofaktor für eine Migränepersistenz über 10 Jahre dar (1, 4).

Hormoneller Einfluss: Die Migräne beginnt bei Knaben mit durchschnittlich 7,2 Jahren früher als bei Mädchen mit einem Durchschnittsalter von 10,9 Jahren. Somit fällt der Migränebeginn bei Mädchen häufig mit dem Beginn der Pubertät oder Menarche zusammen. Diese hormonelle Sensitivität widerspiegelt sich postpuberal in einer höheren Prävalenz bei Adoleszentinnen und Frauen sowie einer menstruationsabhängigen Migränemanifestation (4, 10, 11).

Migräne mit Aura: Sie tritt im Erwachsenenalter bei ¼ aller Migränepatienten auf, im Kindesalter selten vor der Adoleszenz. Am häufigsten beobachtet wird die visuelle Aura, gefolgt von sensorischer und dysarthrischer/aphasischer Aura. Die Aura dauert jeweils ≥ 5 Minuten, aber weniger als 60 Minuten. Kopfschmerzen treten während oder innerhalb von 60 Min. nach Aurabeginn ipsi- , jedoch häufiger kontralateral auf (12). Bei der seltenen, hemiplegischen Migräne tritt zusätzlich eine Halbseitenlähmung auf (1). Die der Aura zugrundeliegende «cortical spreading depression» (von occipital nach frontal mit 3 mm/Minute verlaufende Welle mit neuronaler Aktivitätsminderung), erklärt die charakteristische, zeitlich und örtlich wandernde Aurasymptomatik. Dieser sequentielle Ablauf der unterschiedlichen, fokalen neurologischen Symptome, die nicht dem Versorgungsgebiet einer einzigen Hirnarterie entsprechen, erlauben zusammen mit den typischerweise darauffolgenden Kopfschmerzen die klinische Abgrenzung gegenüber vaskulär-ischämischen Ereignissen in vielen Fällen (9). Im Falle einer akuten Halbseitenlähmung oder nur einzelner, fokaler neurologischer Symptome ohne sequentiellen Ablauf muss aber trotz gleichzeitig vorhandenen Kopfschmerzen in erster Linie an ein vaskuläres Ereignis wie Schlaganfall oder eine Transitorisch Ischämische Attacke gedacht und idR vordringlich mittels Bildgebung abgeklärt werden.

Therapie

Die therapeutischen Massnahmen orientieren sich in erster Linie an der Einschränkung der Lebensqualität durch eine Migräne. Die Behandlung kann in pharmakologische, akute und präventive, sowie nichtpharmakologische Massnahmen inkl. Beachten von Lebensstilfaktoren unterteilt werden. Dadurch soll eine schnelle Rückkehr zur normalen Alltagsfunktion und Frequenzreduktion einer beeinträchtigenden Migräne erreicht werden. Die Patienten und ihre Eltern sollten aufgeklärt werden, dass die Medikamente so früh wie möglich im Ablauf der Attacken eingesetzt und ausreichend dosiert werden (1), und auch in der Schule oder auf Reisen zur Verfügung stehen. Dabei muss berücksichtigt werden, dass für viele im Kindes- und Jugendalter akut und präventiv angewendete Medikamente nur wenig Evidenzstudien vorliegen.

Pharmakotherapie:

Akut: Ibuprofen ist mit 7.5-10 mg/kg ED evidenzbasiert wirksamer als 15 mg/kg Paracetamol und gilt somit als Therapie der 1. Wahl bei der Therapie der Attacken. Individuell sprechen einzelne Patienten aber besser auf Paracetamol an, sodass ich persönlich diese beiden Schmerzmedikamente bevorzugt einsetze. Aus Erfahrung einzelner Autoren werden auch höhere Dosen von Ibuprofen bis max. 15 mg/kg ED angewendet (3).

Aufgrund eines hohen Placeboeffekts im Kindesalter muss die Wirksamkeit der Attackentherapie an der Schmerzfreiheit oder -erleichterung > 50% innerhalb von 1.5 (-2) Std. gemessen werden.

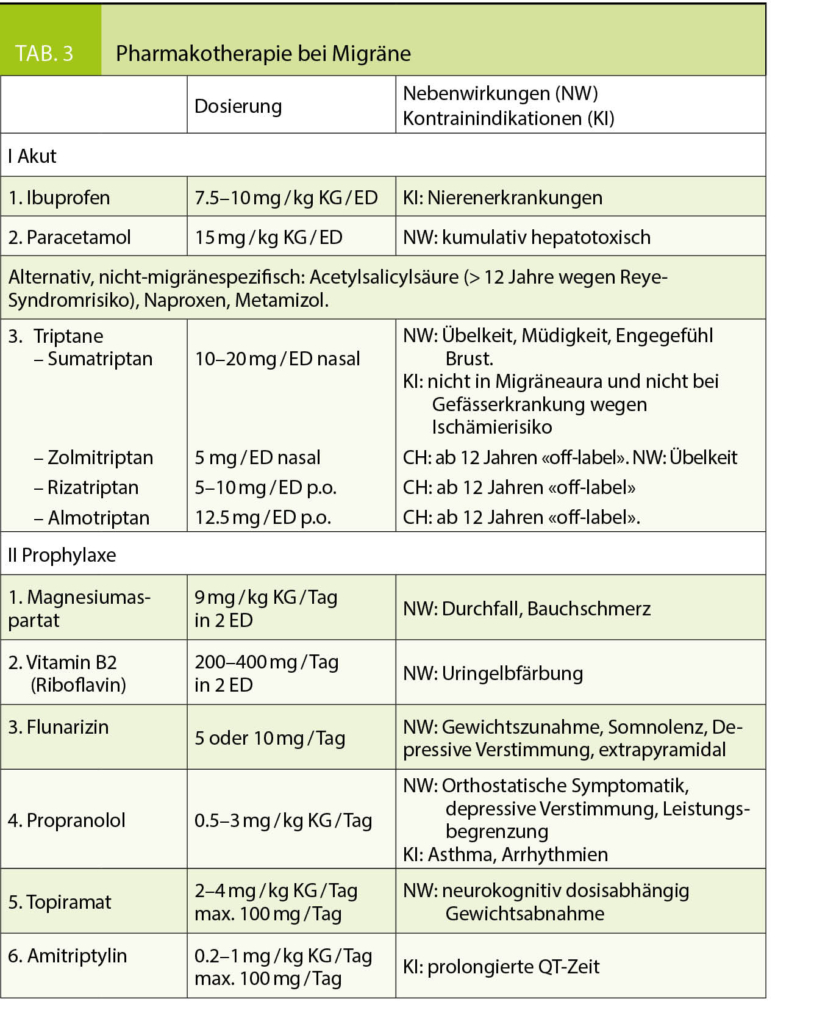

Falls diese allgemeinen Schmerzmedikamente ungenügend wirken, was bei einer kindlichen Migräne im Verlauf der Jahre wiederholt beobachtet wird, sollten die migränespezifischen Triptane eingesetzt werden. In der Schweiz ist nur Sumatriptan nasal ab 12 Jahren zugelassen. Zolmitriptan, Almotriptan und Rizatriptan sind aber gemäss internationalen Studien ab 12 Jahren auch evidenzbasiert und effektiv (Tabelle 3).

Schmerzmedikamente sollten an nicht mehr als 10 Tagen pro Monat resp. ≤ 2-3x/Woche eingesetzt werden wegen Gefahr eines chronischen Medikamentenüberkonsum-Kopfschmerzes=MüKS (1, 3, 5). Das Führen eines Kopfschmerzkalenders oder –apps zur Erfassung von Auslösefaktoren sowie zum Therapiemonitoring ist dabei meines Erachtens unabdingbar.

Kann eine beeinträchtigende, prolongierte Migräneattacke ambulant mit Triptanen nicht genügend behandelt werden, sollte eine intensivierte Pharmakotherapie auf dem Notfall oder sogar stationär geprüft werden (5).

Prävention: Bei 3-4 Migräneattacken pro Monat, unwirksamer Attackentherapie, intensiven prolongierten Attacken oder Gefahr von MüKS ist eine tägliche, präventive Therapie indiziert mit dem Ziel, die Häufigkeit und Heftigkeit der Episoden und die Möglichkeit einer Progression zu chronischem Migräneleiden zu vermindern. Dabei sind life-style-Anpassungen (generell genügende Trinkmenge, ausreichend Schlaf v.a. im Adoleszentenalter, regelmässige Haupt- und bei aktivitätsgetriggerten Attacken auch Zwischenmahlzeiten, regelmässige sportliche Aktivität, kein regelmässiger Koffeinkonsum) zur Migränekontrolle ebenso wichtig wie die Pharmakotherapie. Falls durch eine Behandlung eine Frequenz von <3 Migräneepisoden/Monat erreicht werden kann, sollte diese Wirkung während 4-6 Monaten aufrechterhalten werden. Magnesium oder/und Vitamin B2 sind trotz schwacher Evidenzlage aus meiner Erfahrung häufig wirksam, werden gut toleriert und sind somit besonders geeignet schon ab frühem Kindesalter. Bei deutlicher Beeinträchtigung durch eine Migräne müssen auch Medikamente wie Propranolol und die evidenzbasiert wirksameren Flunarizin und Topiramat, sowie weitere Prophylaxepräparate (Tabelle 3) angewendet werden, was aber aufgrund der Nebenwirkungsprofile sowie möglicher Komorbiditäten einer individuellen Abwägung, basierend auf ausreichender Erfahrung, bedarf.

Auch psychologische Faktoren wie z.B. Überforderung in der Schule u.a. sollten als häufige Migränetrigger erkannt und angegangen werden. Nichtpharmakologische Massnahmen wie Akupunktur u.a. werden häufig in einem multimodalen Therapieansatz eingebaut (1, 2, 3).

Prognose

Verschiedene Langzeitstudien zeigen eine Persistenz der episodischen Migräne in etwa der Hälfte der Patienten über 30–40 Jahre, bei ¼ wechselt die Kopfschmerzart, der übrige ¼ geht in Remission (13, 14). Eine Chronifizierung einer Migräne ist bei Erwachsenen eng mit einer Allodynieentwicklung verknüpft, deren Rolle im Kindes- und Jugendalter mit einer Prävalenz von 1–4% chronischer Migräne noch geklärt werden muss (4).

Facharzt FMH Kinder- und Jugendmedizin

Schwerpunkt Neuropädiatrie

Konsiliararzt für Neuropädiatrie am Triemlispital und

Praxis für Kinderneurologie

Lavaterstr. 83

8002 Zürich

info@kinderneurologie.ch

Der Autor hat in Zusammenhang mit diesem Beitrag keine Interessenskonflikte deklariert.

- Die Migräne ist eine genetische Erkrankung, und beginnt deshalb häufig im Kindesalter

- Eine frühe Diagnose und Therapie ist bei dieser potentiell chronischen Erkrankung von essentieller Bedeutung

- Die klinische Diagnostik unter Berücksichtigung von red flags ist zuverlässig

- Die episodische Migräne muss wirksam therapiert werden, was mit einer allgemeinen und migränespezifischen Attackentherapie und bei hoher Frequenz auch präventiven Pharmakotherapie sowie Beachten von Lifestyle-Faktoren meistens gelingt.

1. Hershey AD: Current approaches to the diagnosis and management of paediatric migraine. Lancet Neurol 2010; 9:190-204.

2. Landgraf MN, König H, Hannibal I, Langhagen T, Bonfert MV, Klose B, Rahmsdorf B, Giese RM, Straube A, von Kries R, Albers L, Ebinger F, Ertl-Wagner B, Kammer B, Körte I, Sollmann N, Krieg S, Heinen F. Migräne im Kindes- und Jugendalter- Gehirn und Muskel? Nervenarzt 2017 https://dol.org/10.1007/s00115-017-0428-6

3. Bonfert MN, Straube A, Schroeder AS, Reilich P, Ebinger F, Heinen F. Primary headache in children and adolescents: update on pharmacotherapy of migraine and tension-type headache. Neuropediatrics 2013; 44: 3-19

4. Charles JA, Peterlin BL, Rapoport AM, Linder SL, Kabbouche MA, Sheftel FD. Favorable outcome of early treatment of new onset child and adolescent migraine-implications for disease modification. J Headache Pain 2009; 10:227-233

5. Kacperski J, Kabbouche MA, O’Brien HL, Weberding JL. The optimal management of headaches in children and adolescents. Ther Adv Neurol Disord 2016; 9: 53-68

6. Lewis D, Ashwal S, Dahl G, Dorbad D, Hirtz D, Prensky A, Jarjour I. Practice Parameter: Evaluation of children and adolescents with recurrent headaches. Neurology 2002; 59: 490-498

7. Headache Classification Committee of the International Headache Society (IHS). The International Classification of Headache Disorders, 3rd edition (beta version). Cephalalgia 2013; 33(9): 629–808

8. Langhagen T, Landgraf MN, Huppert D, Heinen F, Jahn K. Vestibular Migraine in Children and Adolescents. Curr Pain Headache Rep (2016) 20: 67

9. Iff T, Klein A. Neuropädiatrische Notfälle. PAEDIATRICA 2016 27; 5: 29-33

10. Lewis D. Toward the definition of childhood migraine. Curr Opin Pediatr 2004 16: 628–36.

11. Anttila et al. Longterm Trends in the Incidence of Headache in Finnish Schoolchildren. Pediatrics 2006 117; e 1197– e1201.

12. Gelfand AA, Fullerton HJ, Goadsby PJ. Child Neurology:

Migraine with aura in children. Neurology 2010;75:e16 –e19

13. Bille B. A 40-year follow-up of school children with migraine. Cephalalgia. 1997 Jun;17(4):488-91

14. The prognosis of pediatric headaches – a 30-year follow-up study.

Dooley JM, Augustine HF, Brna PM, Digby AM. Pediatr Neurol. 2014 Jul;51(1):85-7. doi: 10.1016/j.pediatrneurol.2014.02.022. Epub 2014 Mar 5.

der informierte @rzt

- Vol. 8

- Ausgabe 2

- Februar 2018