- Mineralwasser auf dem Prüfstand Teil 2

Wasser ist Wasser – oder eben doch nicht, wie der Übersichtsartikel «Mineralwasser auf dem Prüfstand» in «der informierte arzt» im August 2018 zeigte. Da in Mineralwasser per Definition eine Vielzahl von gelösten Stoffen enthalten sind, fokussiert dieser ergänzende Beitrag nun auf Hydrogencarbonat, Sulfat, Silizium und Lithium: nicht so populär, aber nicht minder spannend.

Hydrogencarbonat

Da der Organismus selbst Hydrogencarbonat als Salz der Kohlensäure bilden kann, wird keine Empfehlung zur täglichen Zufuhr gemacht, obwohl es im Rahmen der physiologischen Regelmechanismen als Bicarbonatpuffer unverzichtbar ist.

Säure-Basenhaushalt 2.0

Die weitverbreitete Vorstellung von einer «Übersäuerung» des Organismus, wie sie häufig in komplementärmedizinischen Therapiemethoden vertreten wird, geht auf das Bild des Säure-Basen-Gleichgewichts Ende des 19. Jahrhunderts zurück, hat mit den modernen pathophysiologischen Kenntnissen nur wenig gemein (1) und ist als diätetische Intervention nicht ausreichend belegt. Dennoch werden bei hoher alimentärer Säurezufuhr (gleichbedeutend mit hoher Proteinzufuhr) vermehrt aus dem Körper selbst Basen bereitgestellt.

Osteoporose

Dazu werden die knochenbildenden Zellen gehemmt und die resorbierenden Zellen stimuliert, damit dank erhöhter Knochenresorption mehr Bicarbonat zur Neutralisierung der Säuren freigesetzt wird. Auch werden Kalziumphosphat und Kalziumcarbonat aus dem Knochen gelöst. Dabei dienen Phosphat und Carbonat zum Puffern der Säuren und das dabei freiwerdende Kalzium wird über den Urin ausgeschieden. Dieser Verlust an Knochenmineralstoffen kann eine Osteoporose begünstigen (2, 3). Mehrere Interventionsstudien zeigen, dass bei hoher Säurebelastung und gleichzeitiger Bicarbonat-Gabe die Knochenresorption gehemmt wird. Zu dieser Aussage existieren valide Daten aus Studien, die mit Mineralwasser als Bicarbonat Quelle durchgeführt wurden.

Harnsteine & Sodbrennen

An dieser Stelle sei auch erwähnt, dass eine hohe Proteinzufuhr auch mit einer Reduktion des Harn-pH-Wertes und der Citratausscheidung assoziiert wird, zwei Faktoren, die die Calciumoxalat-Steinbildung begünstigen (4, 5).

So wirkt bei Patienten mit idiopathischen Harnsteinen nicht nur eine Proteinrestriktion auf 0.8 mg / kg KG alkalisierend auf den Harn-pH, sondern auch die Gabe von Mineralwasser mit einem Bicarbonatgehalt über 1500 mg/l (6). In der Studie wurde eine Mineralwassermenge von 1.4 l/d verabreicht, was dem Effekt eines handelsüblichen Alkalizitrates entsprach (7).

Ähnliches lässt sich auch bei Sodbrennen und Reflux postulieren: Rein rechnerisch kann ein hydrogencarbonatreiches Wasser die gleiche Säurepufferkapazität liefern wie frei verkäufliche Antazida auf Calciumcarbonat-/Magnesiumcarbonat-Basis; die Praxistauglichkeit dieser Intervention untermauern vier prospektive Studien (8).

Soda-Loading

Dass exogen zugeführtes Hydrogencarbonat schnell und effektiv die Pufferkapazität des Blutes erhöhen kann, ist bereits seit längerem aus der Sporternährung bekannt. Das sogenannte Soda-Loading (Bicarbonat zuführen in Form von Backpulver) führt dazu, dass mehr Laktat aus der anaeroben Energiegewinnung aus dem Muskel entfernt wird, was zum Leistungserhalt beiträgt mit dem schönen Nebeneffekt, dass der Insulinresistenz auf Grund der erhöhten Ausscheidung von Stresshormonen, welche ebenso unter erhöhter Säurebelastung passiert, entgegengewirkt wird (9).

Als Faustregel gilt: Um die Säurelast von 100 Gramm Fleisch, Fisch oder proteinreichen Getreideprodukten wie Pasta auszugleichen, ist die zwei- bis dreifache Menge an Gemüse, Salat oder Obst notwendig – oder hydrogencarbonatreiches Mineralwasser als Getränk!

Sulfat

Unter Sulfat verstehen wir die Salze und Ester der Schwefelsäure. Auch für Schwefel wird keine tägliche Zufuhrmenge beschrieben, da der Bedarf mit der Zufuhr von schwefelhaltigen Aminosäuren (Cystin, Cystein, Methionin) gedeckt ist.

Dass Schwefelsalze eine abführende Wirkung haben und als Laxantien zum Einsatz kommen können, ist seit über 100 Jahren gesichert, auch wenn heute weniger gebräuchlich. So regen auch Sulfat haltige Wässer über den Mechanismus der schlechten Absorptionsrate die Motilität an und gleichzeitig wird die Kontraktilität der Gallenblase verstärkt und die Sekretion der Gallenflüssigkeit ins Duodenum gefördert.

Zu diesen Aussagen existieren insgesamt 9 klinische Studien, die allesamt zum Schluss kommen, dass ein Sulfat reiches Wasser bei funktionellen Verdauungsbeschwerden sinnvoll erscheint.

Funktionelle Obstipation

In einer schönen Arbeit (plazebokontrollierte RCT) zum Vergleich der Wirksamkeit eines Sulfat reichen Mineralwassers mit Leitungswasser bei funktioneller Verstopfung mit 100 Patienten wurde über sechs Wochen täglich 1 l Sulfat reiches Mineralwasser (1535 mg/l Sulfat, 573 mg/l Calcium, 105 mg/l Magnesium) gegeben mit signifikantem Effekt nach 3 Wochen in der Stuhlfrequenz (2,02 ± 2,22 vs. 0,88 ± 1,67). Nach 6 Wochen des täglichen Wassertrinkens war die Zunahme der Stuhlgänge nicht mehr signifikant verschieden. Der Effekt in der Sulfatgruppe blieb gleich hoch, die Gruppe mit Kohlesäure versetztem Leitungswasser zeigte eine leichte Zunahme in der Stuhlfrequenz (10). Wie erwähnt bestehen andere Studien zu dieser Thematik, wo aber oftmals auch gleichzeitig magnesiumreiche Wässer verwendet wurden, so dass der alleinige Effekt des Sulfats nicht genau eruiert werden kann.

Wichtig scheint hier der Hinweis, dass Patienten mit häufiger Stuhlfrequenz, Diarrhoe, und störenden Borborygmi vom Wechsel auf ein sulfatarmes Wasser profitieren könnten.

Silicium

Silicium ist in seiner organischen Form als Kieselsäure an vielen Stoffwechselprozessen im Körper involviert und damit auch an der Bildung von Bindegewebsstrukuren der Haut, weshalb es auch an der Wundheilung beteiligt ist. Bislang wurde für Silicium kein Referenzwert zur täglichen Aufnahme herausgegeben. Dass es jedoch von Nutzen sein könnte, soll hier am Beispiel des Knochenstoffwechsels gezeigt werden.

Osteoporose

Verschiedene Kohortenstudien der letzten 30 Jahre weisen darauf hin, dass eine höhere Siliciumzufuhr mit einer höheren Knochenmasse korreliert, was in einem systematischen Review gut aufbereitet ist (11). Der genaue biologische Wirkmechanismus, über welchen Silicium den Knochen beeinflusst, ist noch ungeklärt. Vermutet wird eine Rolle bei der Synthese von Kollagen als Knochengrundsubstanz sowie bei der Stabilisierung und Mineralisation der Knochenmatrix, ebenso scheint es Einfluss auf die Wachstumsrate im Knochen zu haben. Derzeit stützen Interventionsstudien am Tier- und Zellmodell diese Beobachtungen; so führte eine Siliciumsupplementation bei gleichzeitig niedriger Calciumzufuhr zu besserer Knochendichte und weniger Knochenabbau verglichen mit niedriger Calciumzufuhr und ohne Siliciumsupplementation. Einen positiven Effekt der Supplementation auf den Knochenaufbau konnte aber in der Studie nicht festgestellt werden (12).

Doch da Kieselsäure und Silicium auch in grösseren Mengen nicht schädlich sind, wird eine Silicium reiche Ernährung für sinnvoll angesehen (13).

Lithium

Als sogenanntes Ultraspurenelement findet sich Lithium im menschlichen Körper nur in sehr geringen Mengen. Der Tagesbedarf an Lithium ist bislang nicht genau bekannt. Nach Schätzungen werden täglich zwischen 0,6 mg bis 3 mg massgeblich über das Trinkwasser aufgenommen. Interessant: Hohe Lithiumgehalte im Wasser senkten die Selbstmordrate bei Depressionen, wie eine Wiener Studie aus dem Jahr 2011 belegte. So scheint bereits eine Lithiummenge weit unter der therapeutisch verwendeten Dosis einen Effekt auf die psychische Gesundheit zu haben (14). Eindrücklich gestaltet sich auch die aktuelle Forschung zum Zusammenhang zur Alzheimer-Krankheit. Nach Ergebnissen einer dänischen statistischen Regressionsanalyse erkrankten Bewohner im Alter seltener an einer Demenz, wenn das Trinkwasser einen hohen Lithiumgehalt aufwies (15). Dazu existiert auch eine kleine Interventionsstudie bei Patienten mit leichter kognitiver Beeinträchtigung und Gedächtnisstörungen. Probanden erhielten eine Dosis von 150 µg bis 600 µg Lithium pro Tag. Bei der plazebokontrollierten Studie war nach 12 Monaten ein leichter Rückgang der Konzentration von P-tau im Liquor zu verzeichnen. Zudem ergaben sich verbesserte Ergebnisse im ADAS-Cog-Test (16).

Wir müssen nicht zu den «Brunnenkuren» voriger Jahrhunderte zurückkehren, doch der gezielte Einsatz von Wässern als Form der Prophylaxe oder einer niederschwelligen, synergistisch wirksamen Therapie kann im Rahmen diätetischer Interventionen auf der Basis von soliden Daten Anwendung finden.

– GastroZentrum Hirslanden, Witellikerstrasse 40, 8008 Zürich

– Zöliakie Zentrum am GastroZentrum Hirslanden, Zürich

– Ernährungstherapie Basel, Klosterberg 11, 4051 Basel

diana@foodonrecord.com

Die Autorin hat in Zusammenhang mit diesem Artikel keine Interessenskonflikte deklariert.

- Ein Mineralwasser mit hohem Mineralisierungsgrad (Calcium, Magnesium) sowie ausreichend Hydrogencarbonat und Silicium leistet einen sinnvollen Beitrag in der Osteoporoseprophylaxe

- Bei Bauchbeschwerden aller Art ist es empfehlenswert den Sulfatgehalt des Wassers zu prüfen und ggf. therapeutisch zu nutzen.

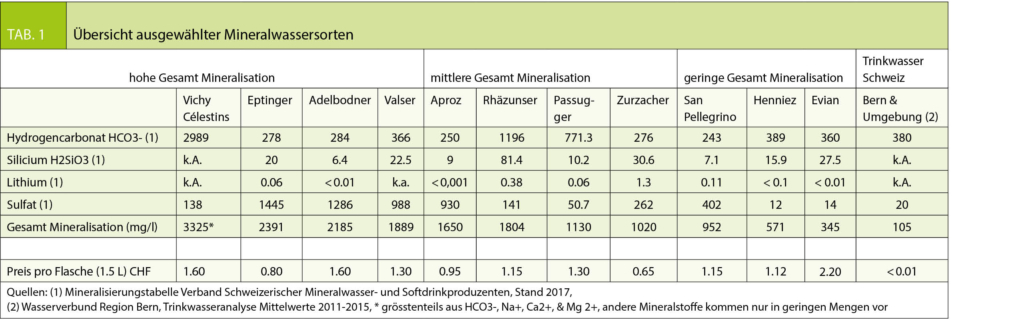

- Lithium und ev. Silicium scheinen nach neusten Daten von Relevanz für die Gehirngesundheit. Wasser ist hier eine effiziente Zufuhrmöglichkeit (s. Tabelle)

1. Manz, F. History of nutrition and acid-base physiology. Eur J Nutr 2001;40:189–199

2. Naumann J, Bieler D: Hydrogencarbonat in Mineralwasser und Mobilität im Alter. Ernährung & Medizin 2016; 31(03):113-119. DOI: 10.1055/s-0042-108677

3. Dawson-Hughes B, Harris SS, Palermo NJ et al. Treatment with potassium bicarbonate lowers calcium excretion and bone resorption in older men and women. J Clin Endocrinol Metab. 2009;94(1):96-102.

4. Kok J, Iestra, JA, Doorenbos et al. The effects of dietary excesses in animal protein and in sodium on the composition and the crystallization kinetics of calcium oxalate monohydrate in urines of healthy men. J Clin. Endocrinol Metab 1990;71: 861–867

5. Reddy ST, Wang CY, Sakhaee, K et al. Effect of low-carbohydrate high-protein diets on acid-base balance, stone-forming propensity, and calcium metabolism. Am J Kidney Dis. 2002;40: 265–274

6. Giannini S, Nobile M, Sartori L et al. Acute effects of moderate dietary protein restriction in patients with idiopathic hypercalciuria and calcium nephrolithiasis. Am J Clin Nutr 1999;69:267–271

7. Siener R, Jahnen A, Hesse A: Influence of a mineral water rich in calcium, magnesium and bicarbonate on urine composition and the risk of calcium oxalate crystallization. Eur J Clin Nutr 2004;58:270–276

8. Beer AM, Uebelhack R, Pohl U. Efficacy and tolerability of hydrogen carbonate-rich water for heartburn. World J Gastrointest Pathophysiol. 2016;

9. Wagner G, Schröder U, Campo dell’Orto M: Hydrogencarbonat. Sportärztezeitung 2017;01: 86-91

10. Naumann J, Sadghiani C, Alt F et al. Effects of Sulphate-Rich Mineral Water on Functional Constipation: A Double-Blind, Randomized, Placebo-Controlled Study. Forschende Komplementärmedizin 2016;23:1-8

11. Rodella LF, Bonazza V, Labanca M et al. A review of the effects of dietary silicon intake on bone homeostasis and Regeneration. J Nutr Health Aging. 2014 Nov;18(9):820-6

12. Kim MH, Bae YJ, Choi MK et al. Silicon supplementation improves the bone mineral density of calcium-deficient ovariectomized rats by reducing bone resorption. Biol Trace Elem Res. 2009 Jun

13. Naumann J, Prävention mit Silizium aus Nahrung, Wasser und Supplementen: ein qualitativer Review. Aktuel Ernährungsmed 2015;40:1-5

14. Kapusta ND et al. Lithium in drinking water and suicide mortality. Br J Psychiatry. 2011;198(5):346-50.

15. Kessing LV et al. Association of Lithium in Drinking Water With the Incidence of Dementia. JAMA Psychiatry. 2017;74(10):1005–1010.

16. Forlenza O et al. Disease-modifying properties of long-term lithium treatment for amnestic mild cognitive impairment: randomised controlled trial. Br J Psychiatry 2011; 198: 351–6

der informierte @rzt

- Vol. 9

- Ausgabe 8

- August 2019