- Müdigkeit und Schläfrigkeit in der Praxis

Beschwerden wie «Müdigkeit», «Schläfrigkeit», verlängerter Schlafbedarf mit erschwertem Erwachen (Hypersomnie) oder «Erschöpfung» mit verlängerter Erholungszeit müssen wegen den therapeutischen Konsequenzen durch gezielte Fragen so gut wie möglich definiert werden. Bei jeder Tagesmüdigkeit oder Tagesschläfrigkeit soll frühzeitig neben den häufigen Ursachen wie Schlafmanko, Schlafapnoe und Depression auch eine Narkolepsie bedacht werden. In aller Regel ist zum Ausschluss der schlafbezogenen Atem- oder Bewegungsstörungen, eine Video-Polysomnographie unumgänglich, welche bei Verdacht auf eine Narkolepsie oder Hypersomnie durch eine Aktigraphie und einen Multiplen Schlaflatenz Test (MSLT) ergänzt werden muss.

Der behandelnde Arzt, soll jeden Patienten mit Tagesschläfrigkeit bereits bei der ersten Konsultation über dessen grosse Verantwortung am Steuer informieren und den Patienten im Zweifelsfall für einen Multiplen Wachhalte Test einem Schlafzentrum zuweisen.

Complaints such as «tiredness», «sleepiness», prolonged need for sleep with difficult awakening (hypersomnia) or «exhaustion» with prolonged recovery time must be defined as precisely as possible with targeted questions because of the therapeutic consequences. In the case of any daytime sleepiness or daytime sleepiness, narcolepsy should be considered at an early stage in addition to the common causes such as sleep deficiency, sleep apnea and depression. As a rule, a video-polysomnography is necessary to exclude sleep-related breathing or movement disorders. If narcolepsy or hypersomnia is suspected, actigraphy and multiple sleep latency test (MSLT) should be added. The attending physician should inform every patient with daytime sleepiness already at the first consultation about his great responsibility at the wheel and refer the patient in case of doubt to a sleep center for a maintenance of wakefulness test (MWT).

Key Words: Zentrale Hypersomnolenzen, Tagesschläfrigkeit, Hypersomnie, Narkolepsie, Müdigkeit, Chronisches Erschöpfungs-Syndrom

«Tagesschläfrigkeit», «Hypersomnie», «Müdigkeit» oder «Erschöpfung» (Fatigue) sind häufige Symptome in der Praxis jedes Arztes, welche eine möglichst genaue Diagnostik erfordern, bevor eine gezielte Therapie und Beratung möglich ist (1, 2, 3). In der Anamnese sollte zuerst so weit wie möglich geklärt werden, was der Patient unter seinen Beschwerden versteht, auch wenn man sich bewusst sein muss, dass mehrere Beschwerden gleichzeitig vorliegen können.

Terminologie

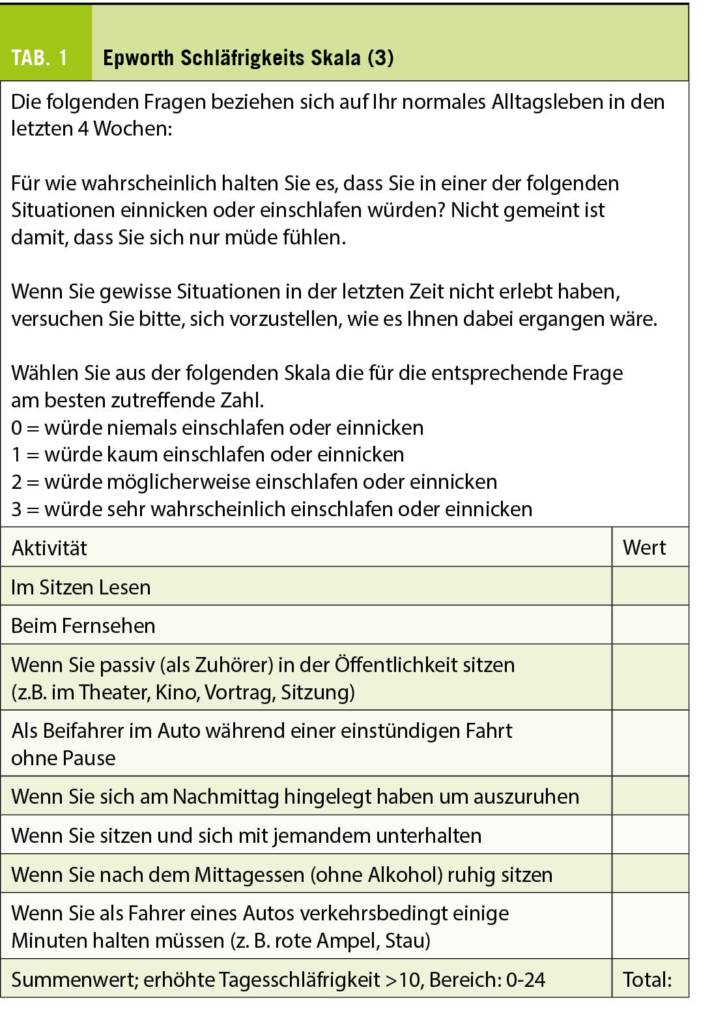

Der Begriff «Tagesschläfrigkeit» wird für den erhöhten Schlafdruck am Tag mit gehäuftem Einschlafen in passiven oder sogar in aktiven Situationen verwendet. Im Gegensatz zu der Müdigkeit bessert sich die Schläfrigkeit bei körperlichen Tätigkeiten und meistens auch nach einem Power-Nap. Eine Tagesschläfrigkeit zeigt sich in einem erhöhten Wert (>10/24 Punkte) im Epworth Fragebogen und kann durch eine verkürzte mittlere Einschlaflatenz (< 10 Minuten) im Multiplen Schlaflatenztest (MSLT) objektiviert werden.

Der Begriff «Hypersomnie» steht für einen Schlafbedarf von >11 Stunden pro 24 Stunden, meistens verbunden mit einem erschwerten Erwachen, weil der Wecker gar nicht gehört wird. Die beste Methode, um die Hypersomnie zu quantifizieren ist die Polysomnographie (PSG) «ad libitum», bei welcher der Patient ausschlafen darf.

Der Begriff «Müdigkeit» wird für das Gefühl einer ausgeprägten Energielosigkeit verwendet, welche bei mentaler oder körperlicher Tätigkeit noch zunimmt. Der Fatigue Score (4) (Tab. 2) ist deutlich erhöht, der Epworth Skore kann ebenfalls erhöht oder normal sein. Die Einschlaflatenz im MSLT ist aber meistens normal (>10 Minuten). Das Aufstehen am Morgen ist oft ebenfalls verzögert, aber nicht, weil der Wecker gar nicht gehört wird, sondern weil nach dem Erwachen die Energie für das Aufstehen fehlt (= Clinophilie).

Der Begriff «Erschöpfung (Fatigue)» beschreibt die Leistungsabnahme im Verlauf einer mentalen oder körperlichen Anstrengung, meistens gefolgt von einer stark verlängerten Erholungszeit (> 1 Stunde bis ganzer Tag) mit dem starken Wunsch nach Ruhe aber nicht unbedingt Schlaf.

Die Ursachen

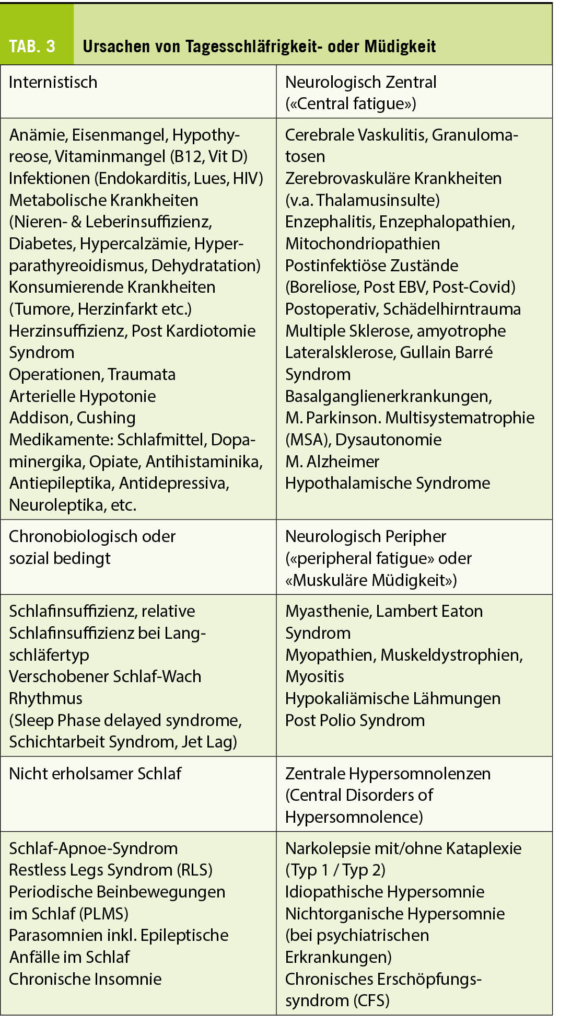

Neben der detaillierten Anamnese einschliesslich Längsverlauf und allfälligen Zusammenhängen zu somatischen oder psychiatrischen Erkrankungen und einer klinischen Untersuchung wird der Hausarzt zum Ausschluss internistischer Ursachen auch einige Laboruntersuchungen durchführen (Tab. 3). Der labormässige Nachweis einer Hypothyreose, einer Anämie, oder eines Eisenmangels dürfte aber eher selten die alleinige Erklärung für eine chronische Müdigkeit oder Schläfrigkeit darstellen.

Die häufige, sozial bedingte Schlafinsuffizienz, oder eine mangelnde Schlafhygiene mit variablen Bettgeh- und Aufstehzeiten und ein verschobener Schlaf-Wach-Rhythmus müssen in einer Testperiode über einige Wochen mit regelmässigem Rhythmus und individuell angepasster Schlafdauer ausgeschlossen werden. Eine sozial bedingte Schlafinsuffizienz von einer Stunde pro Nacht im Vergleich zum individuellen Schlafbedarf kann bereits zu Tagesschläfrigkeit/Müdigkeit führen. Der verschobene Schlaf-Wach-Rhythmus, welcher besonders in der Adoleszenz auftritt, ist durch das gleichzeitige Auftreten einer Einschlafinsomnie und eines erschwerten Erwachens gekennzeichnet, was in den Ferien bei «freilaufendem» Rhythmus verschwindet.

In einem nächsten Schritt werden mittels Video-Polysomnographie (PSG) die häufigsten Ursachen des nicht erholsamen Schlafes, wie schlafbezogene Atem- und Bewegungsstörungen und diverse Parasomnien inkl. epileptische Anfälle im Schlaf abgeklärt (1). Beim obstruktiven Schlafapnoe Syndrom ist die Tagesschläfrigkeit oder Müdigkeit gut bekannt. Hingegen sollte der kausale Zusammenhang zwischen einem erhöhten Index von periodischen Beinbewegungen im Schlaf (PLMS) und einer Müdigkeit nicht ohne weiteres angenommen werden, solange nicht durch eine probatorische Behandlung der PLMS auch die Müdigkeit gebessert wurde.

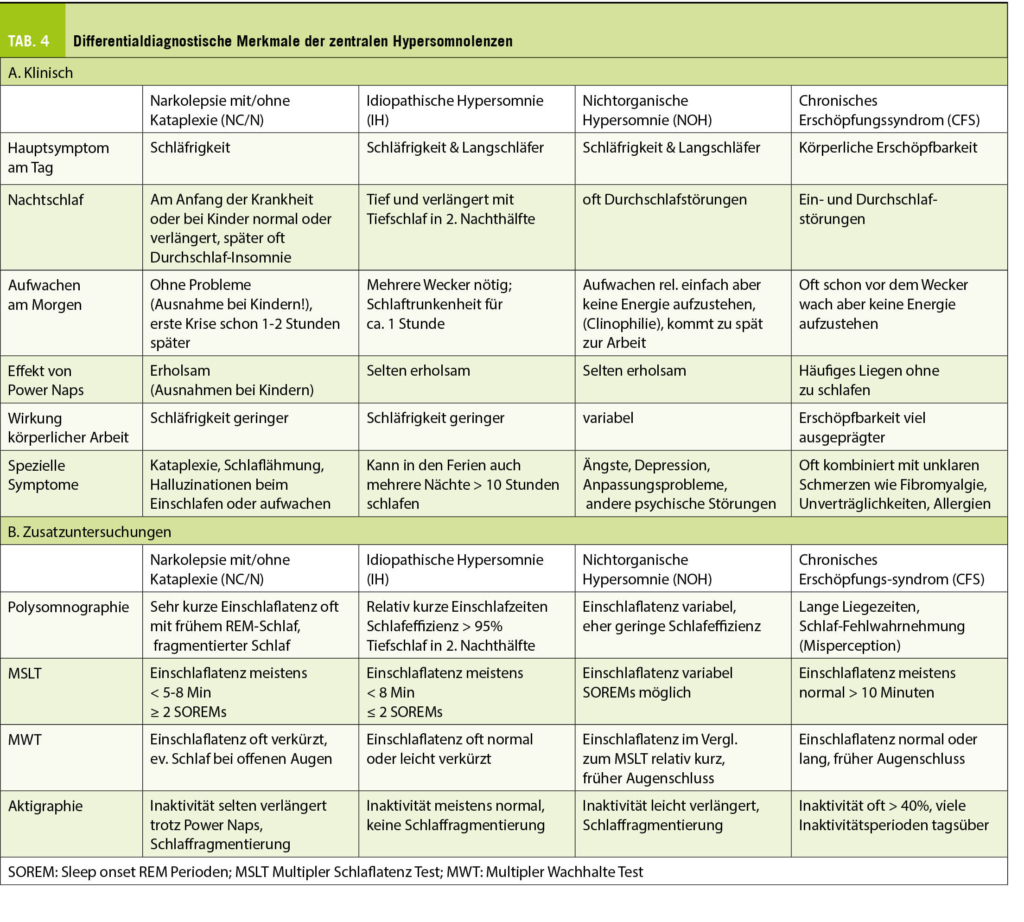

Wenn auch ein nicht erholsamer Schlaf ausgeschlossen wurde, bleibt eine kleine Gruppe von «zentralen Hypersomnolenzen» übrig, zu welchen nebst der Narkolepsie mit und ohne Kataplexie, die Idiopathische Hypersomnie (IH) und die Nichtorganische Hypersomnie (NOH) gehören. Wegen den therapeutischen Konsequenzen müssen diese Ursachen unterschieden, und auch vom Chronischen Erschöpfungssyndrom (CFS) abgegrenzt werden (7). Die Diagnose wird anhand der typischen klinischen Beschwerden (Tab. 4A) und den Resultaten aus den schlafmedizinischen Zusatzuntersuchungen gestellt (Tab. 4B).

Man unterscheidet eine Narkolepsie mit Kataplexie (NC; Typ 1) von der Narkolepsie ohne Kataplexie (N; monosymptomatische Narkolepsie; Typ 2) (1, 2).

Es handelt sich um eine potenziell invalidisierende Störung der «Schlaf- und Wach-Struktur», charakterisiert durch die Pentade

1. Schlafattacken, 2. affektive Tonusverluste (Kataplexie; nur Typ 1), 3. hypnagoge Halluzinationen, 4. Schlaflähmungen und 5. gestörter Nachtschlaf einschliesslich belastender Träume. Die Krankheit beginnt oft im Alter zwischen 15 und 25 Jahren während der Lehre oder in der Schule, seltener aber auch erst viel später. Meistens tritt die extreme Tagesschläfrigkeit zuerst auf und die Kataplexien oft im Verlauf der folgenden Monate, selten aber auch erst Jahre später oder beim Typ 2 gar nie. Hypnagoge Halluzinationen und oder Schlaflähmungen werden von ca. 60% der Patienten beschrieben.

Die ausgeprägte Tagesschläfrigkeit, oft mit einem Epworth Score von > 15 Punkten und/oder in Form von unwiderstehlichen Einschlafattacken mit automatischen Handlungen im Halbschlaf, ist praktisch immer die Hauptbeschwerde. Erwachsene berichten meistens über ein problemloses Erwachen am Morgen oder sogar über eine Durchschlafinsomnie und über erholsame Tagesschläfchen. Kinder und Jugendliche geben öfters einen tiefen, verlängerten Schlafbedarf pro 24 Stunden mit erschwertem Erwachen und nicht erholsamen Tagesschläfchen an.

Pathognomonisch für den Typ 1 sind emotionell ausgelöste sekundendauernde Schwächeanfälle (=Kataplexie) der Kopfhaltemuskulatur, der Augenlider, des Unterkiefers oder eine Dysarthrie, und zwar in den ersten Sekunden der Emotion. Die Schwäche in den Knien ist häufig, aber weniger spezifisch für die Narkolepsie. Für eine eindeutige Diagnose, v.a. für die Forschung, aber auch beim Fehlen von klassischen Kataplexien, ist bei der NC ein stark reduzierter Hypokretinwert im Liquor diagnostisch.

Als Ursache der Narkolepsie wird eine Autoimmunreaktion mit weitgehend fehlender Hypokretin-Produktion im lateralen Hypothalamus angenommen, was bei genetisch veranlagten Personen mit positivem HLA DQB1*0602 spontan oder nach bestimmten exogenen Einflüssen wie z.B. einer Streptokokken- oder Virusinfektion und sehr selten nach einer Impfung auftritt (6).

- Die idiopathische Hypersomnie ist charakterisiert durch eine Zunahme des Schlafbedarfs um mehr als 2 Stunden im Vergleich zu früher oder auf einen Wert > 11 Stunden pro Tag. Typischerweise zeigen diese Patienten ein erschwertes Erwachen und nicht erholsame Tageschläfchen, was auch bei der Verhaltenstherapie berücksichtigt werden muss, weil eine weitere Verlängerung der Schlafdauer keine Verbesserung der Tagesvigilanz mit sich bringt.

- Die Nichtorganische Hypersomnie findet sich oft im Rahmen einer teilremittierten Depression und lässt sich durch den gleichzeitigen Beginn und parallelem Verlauf der affektiven Symptome zu Beginn der Erkrankung vermuten. Wegen der persistierenden Schläfrigkeit trotz Besserung der affektiven Symptome unter Therapie, sollten aktivierende Antidepressiva wie Wellbutrin® oder Venlafaxin® weiterhin eingesetzt werden.

- Das Chronic Fatigue Syndrom (CFS) ist charakterisiert durch eine ausgeprägte Erschöpfung, welche nach üblichen Anstrengungen eine stark verlängerte Erholungszeit erfordert. Für die Betroffenen ist es frustrierend, dass jeweils weder eine klare psychiatrische noch eine organische Ursache gefunden wird.

Therapie und Beratung

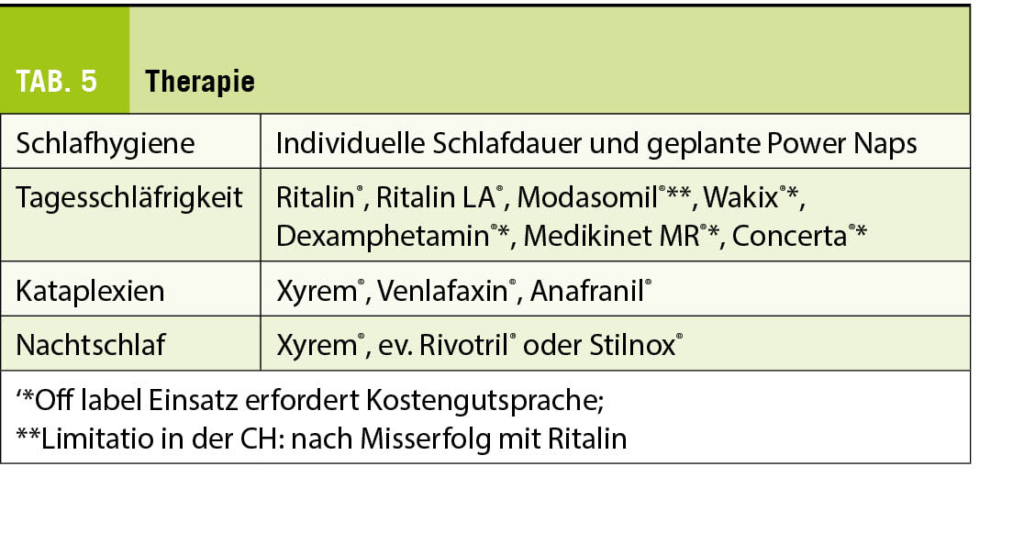

Die Behandlung erfolgt Symptom-orientiert und setzt sich aus nicht medikamentösen und medikamentösen Massnahmen zusammen (Tab. 5), mit dem Ziel, die Schule oder Lehre zu bestehen und die Ausübung des erlernten Berufes zu ermöglichen. Dabei werden gegen die Tagesschläfrigkeit fix geplante Schlafpausen tagsüber mit Stimulantien wie Modasomil®, Ritalin® oder «off label» auch Wakix®, Sunosi® oder Amphetamine kombiniert. Zur Behandlung von Kataplexien gilt Xyrem® heute als Mittel erster Wahl, welches gleichzeitig einen positiven Effekt auf den oft fragmentierten Nachtschlaf bewirkt und interessanterweise auch bei der idiopathischen Hypersomnie das erschwerte Erwachen am Morgen lindern kann (8). Bei nichtorganischen Ursachen und v.a. beim chronischen Müdigkeitssyndrom besteht die Therapie erster Wahl in einem langsam aufbauenden Trainingsprogramm im Rahmen einer Verhaltenstherapie, unterstützt mit aktivierenden Antidepressiva (Wellbutrin®, Venlafaxin®).

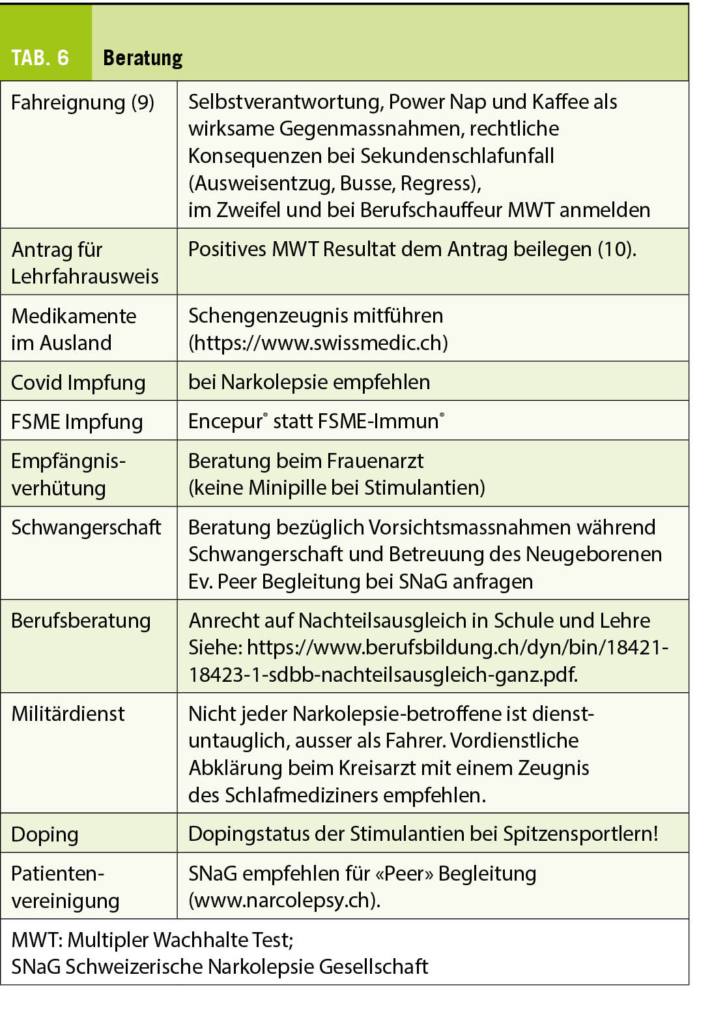

Die Beratung umfasst die Berufswahl, die Familienplanung, die Fahreignung und je nach Tätigkeiten auch weitere Lebensbereiche, wobei eine enge Zusammenarbeit zwischen dem Patienten, dem Hausarzt, dem Schlafspezialisten und situativ auch mit Arbeitgebern und mit Psychologen von grossem Vorteil ist (Tab. 6). Die Patientenvereinigung (www.narcolepsy.ch) bietet die Möglichkeit einer Begleitung durch andere Betroffene, welche bereits Erfahrungen mit Bewältigungsstrategien haben (Peer System).

Copyright bei Aerzteverlag medinfo AG

Sprechstunde für Schlafmedizin

Neurozentrum Bern

Schänzlistrasse 45

3013 Bern

johannes.mathis@hin.ch

Der Autor hat keine Interessenkonflikte im Zusammenhang mit diesem Artikel deklariert.

1. Mathis J. and Hatzinger M. Praktische Diagnostik bei Müdigkeit/Schläfrigkeit. Schweizer Archiv für Neurologie und Psychiatrie 2011; 162:300-9

2. International Classification of Sleep Disorders (ICSD), 3. Aufl. American Academy

of Sleep Medicine: 2014

3. Stadje R, Dornieden K, Baum E, et.al. The differentil diagnois of tiredness:

a systematic review. BMC Family Practice 2016; 17: 1-11

4. Bloch KE, Schoch OD, Zhang JN, Russi EW. German version of the Epworth Sleepiness Scale. Respiration 1999; 66(5):440-447.

5. Krupp LB, LaRocca NG, Muir-Nash J, Steinberg AD. The fatigue severity scale. Application to patients with multiple sclerosis and systemic lupus erythematosus. Arch Neurol. 1989;46:1121–3.

6. J. Mathis, S. Strozzi. Narkolepsie, eine Folge der H1N1-Grippeimpfung? Schweiz. Med. Forum 2012; 12: 8-10

7. Mathis J. Narkolepsie und andere «Zentrale Hypersomnolenzen». Praxis 107: 1161-1167 (2018)

8. Leu-Semenescu, Smaranda; Louis, Pauline; Arnulf, Isabelle (2016): Benefits and risk of sodium oxybate in idiopathic hypersomnia versus narcolepsy type 1: a chart review. Sleep Medicine 17, S. 38–44. DOI: 10.1016/j.sleep.2015.10.005.

9. Mathis J, Seeger R, Ewert U. Excessive daytime sleepiness, crashes and driving capability. Schweizer Archiv für Neurologie und Psychiatrie 2003; 154:329-338.

10. Mathis J, Kohler M, Hemmeter U-M, Seeger R. Fahreignung bei Tagesschläfrigkeit: Empfehlungen für Ärzte und akkreditierte Zentren für Schlafmedizin. Swiss Med Forum 2017; 17: 442-447 oder www.swiss-sleep.ch/driving

der informierte @rzt

- Vol. 12

- Ausgabe 10

- Oktober 2022