- Multiple Sklerose

Multiple Sklerose (MS) ist eine entzündliche Erkrankung, die zu einer Zerstörung der Myelinscheide und der Nervenfasern führt. In der Schweiz leiden schätzungsweise 15000 Menschen an dieser Krankheit. Die ersten Symptome treten in der Regel im Alter zwischen 20 und 40 Jahren auf, was diese neurologische Erkrankung zur häufigsten Erkrankung in dieser Altersgruppe macht.

Multiple sclerosis (MS) is an inflammatory disease that leads to destruction of the myelin sheath and nerve fibres. In Switzerland, it is estimated that about 15000 people suffer from this disease. The first symptoms usually appear between the ages of 20 and 40, which makes this neurological disease the most common disease in this age group. Key Words: Multiple sclerosis, autoimmune disease, inflammatory disease

Key Words: Multiple Sklerose, Autoimmunerkrankung, inflammatorische Erkrankung

Bei MS liegt eine Störung des Immunsystems vor. Dieses besteht aus einem angeborenen Immunsystem, das schnell auf Angriffe von aussen reagiert, und einer spezifischen Immunantwort, der sogenannten adaptiven Reaktion. Bei MS werden die Lymphozyten des adaptiven Immunsystems ausserhalb des Zentralnervensystems (ZNS), hauptsächlich in den sekundären Lymphorganen, aktiviert. Die Lymphozyten überwinden dann die Blut-Hirn-Schranke (BBS) und infiltrieren das ZNS an verschiedenen Stellen und zu verschiedenen Zeiten. Dies führt zum sequenziellen Auftreten von Plaques (1). Histologisch sind diese Plaques durch fokale perivenuläre Infiltrate von Immunzellen gekennzeichnet (aktivierte T-Zellen, Makrophagen, B-Lymphozyten) und durch Ödeme, als Folge einer Ruptur der BHS und durch Bereiche mit Demyelinisierung und Axonalverlust. Diese wiederholten Angriffe führen nach und nach zu Schäden des Gehirns und des Rückenmarksparenchyms.

Die Entstehung von MS ist multifaktoriell bedingt. Genomweite Assoziationsstudien (GWAS) haben gezeigt, dass die genetische Anfälligkeit vor allem mit Genen zusammenhängt, die mit dem Immunsystem zu tun haben. Der HLADRB1*1501-Haplotyp ist das Gen, das am stärksten mit MS assoziiert ist und das Risiko, die Krankheit zu entwickeln, um das Vierfache erhöht (2). Bei eineiigen Zwillingen liegt die Wahrscheinlichkeit, dass beide an MS erkranken, jedoch nur bei 25 %, so dass die Entstehung grossenteils auf Umweltfaktoren zurückzuführen ist (3). Im Vordergrund steht dabei die Exposition gegenüber infektiösen Erregern, insbesondere dem EBV-Virus, ein Virus der Herpes-Familie. Eine prospektive Longitudinalstudie unter amerikanischen Soldaten zeigte, dass alle Personen, die nach Aufnahme in die Studie MS entwickelten, eine Immunreaktion auf EBV hatten, während 35 % der Soldaten, die nicht erkrankten, eine negative EBV-Serologie aufwiesen. Eine Exposition gegenüber EBV ist daher notwendig, aber nicht ausreichend, um die Krankheit zu entwickeln (4). Unter den weiteren Umweltfaktoren spielt Rauchen eine negative Rolle für das Fortschreiten der MS (5). Unter Rauchern gibt es 50 % mehr MS-Patienten (6). Das Risiko, an MS zu erkranken, ist umgekehrt proportional zu der Zeit, die Kinder im Freien verbringen. Dies steht im Zusammenhang mit einem Vitamin-D-Mangel (7).

Symptome der MS

Da alle ZNS-Strukturen betroffen sein können, sind die klinischen Symptome und Anzeichen vielfältig. Die retrobulbäre Optikusneuritis (RBON), die durch eine Abnahme der monokularen Sehschärfe und Schmerzen bei Augenbewegungen gekennzeichnet ist, zeigt die Krankheit in bis zu 30 % der Fälle an. Eine Myelitis, möglicherweise mit einem sensorischen oder motorischen Defizit unterschiedlicher Intensität und manchmal Blasen- und Darmverschluss-Störungen mit Harndrang, stellt eine weitere Erscheinungsform dar. Gleichgewichts- und Gehstörungen, ein Befall des Kleinhirns, neurogene Schmerzen, Müdigkeit und kognitive Störungen werden ebenfalls häufig beobachtet.

Klinische Formen der MS

Neurologische Symptome, die sich subakut innerhalb weniger Stunden bis zu einigen Tagen entwickeln und länger anhalten als 24 Stunden (ausserhalb eines infektiösen Kontextes), entsprechen Rückfällen. Diese Symptome werden sich mehr oder weniger vollständig zurückbilden, das ist die Remissionsphase. Seltener treten neurologische Symptome, insbesondere Gehstörungen, auf, die sich über einen Zeitraum von mehr als einem Jahr kontinuierlich verschlimmern. Auf der Grundlage des neurologischen Erscheinungsbildes sind mehrere Formen der Multiplen Sklerose identifiziert worden.

Die schubförmig-remittierende Form ist die häufigste Form im Frühstadium der Krankheit (bei etwa 80 % der Patienten). Sie beginnt meist zwischen dem 20. und 40. Lebensjahr mit einer weiblichen Dominanz (Verhältnis Frau / Mann 3:1). Sie ist durch Schübe gekennzeichnet, die zu neurologischen Folgeerscheinungen führen können, mit stabilen Phasen zwischen den Schüben.

Nach 15-20 Jahren werden die Schübe seltener und eine neurologische Progression wird unabhängig von den Schüben beobachtet; dies entspricht der sekundär progredienten Form, der spät schubförmig-remittierenden Form (8).

Bei etwa 20 % der Patienten sind die neurologischen Symptome von Anfang an langsam fortschreitend ohne Schübe und äussern sich vor allem in Gangstörungen oder kognitiven Problemen. Dies ist die primär progressive Verlaufsform.

Diagnose

Die Diagnose von MS basiert auf klinischen Kriterien (Schübe und Progression) sowie radiologischen (auf der Grundlage der zerebral-medullären MRT) und biologischen (Liquoranalyse) Kriterien.

Die Analyse des Liquors ermöglicht den Ausschluss einer anderen Ursache und den Nachweis einer zeitlichen Ausbreitung aufgrund des Vorhandenseins oligoklonaler Banden (OKB), die nur im Liquor und nicht im Serum vorhanden sind. Die Diagnosekriterien werden etwa alle 5 Jahre neu bewertet. Die letzten waren die McDonald-Kriterien 2017 (9). Sie beruhen auf Kriterien der Ausbreitung im Laufe der Zeit (mehrere klinische Anfälle und/oder Läsionen unterschiedlichen Alters in der Magnetresonanztomographie (MRT) und/oder des Vorhandenseins von OKB nur im Liquor) und der räumlichen Ausbreitung (Läsionen an mindestens zwei verschiedenen Stellen im ZNS). Der Ausschluss einer anderen Ursache ist ebenfalls notwendig, die Diagnose MS bleibt eine Ausschlussdiagnose.

Klinisches Management

Multiple Sklerose ist keine heilbare Krankheit. Die heute zur Verfügung stehenden Behandlungen ermöglichen es jedoch, die Entwicklung der Krankheit zu verlangsamen und zu stoppen. Das Management basiert auf der Behandlung des Rückfalls, krankheitsmodifizierenden Behandlungen zur Verlangsamung des Fortschreitens der Krankheit, symptomatischen Behandlungen und Korrektur von Umweltrisikofaktoren.

Behandlung des Schubs

Die Behandlung des Schubs besteht aus hochdosierten Kortikosteroiden, die intravenös verabreicht werden können, d. h. Solu-Medrol 1 gr 1 x /Tag für 3 Tage oder 500 mg 1 x /Tag während 5 Tagen. Kürzlich hat sich gezeigt, dass orale Dosen in ähnlichen Dosen (Medrol) verwendet werden können (10). Allerdings ändert diese Behandlung die langfristige Entwicklung nicht, sie ermöglicht aber eine Besserung der Symptome. Ihre Anwendung ist daher Fällen mit behindernden Symptomen vorbehalten (z.B. starker Sehverlust oder schwere motorische Beeinträchtigung). Eine schrittweise Reduzierung der Prednison-Gabe wird im Allgemeinen nicht verschrieben und ist Fällen von transverser Myelitis oder schwerer Entzündung des Sehnervs vorbehalten.

Krankheitsmodifizierende Behandlungen

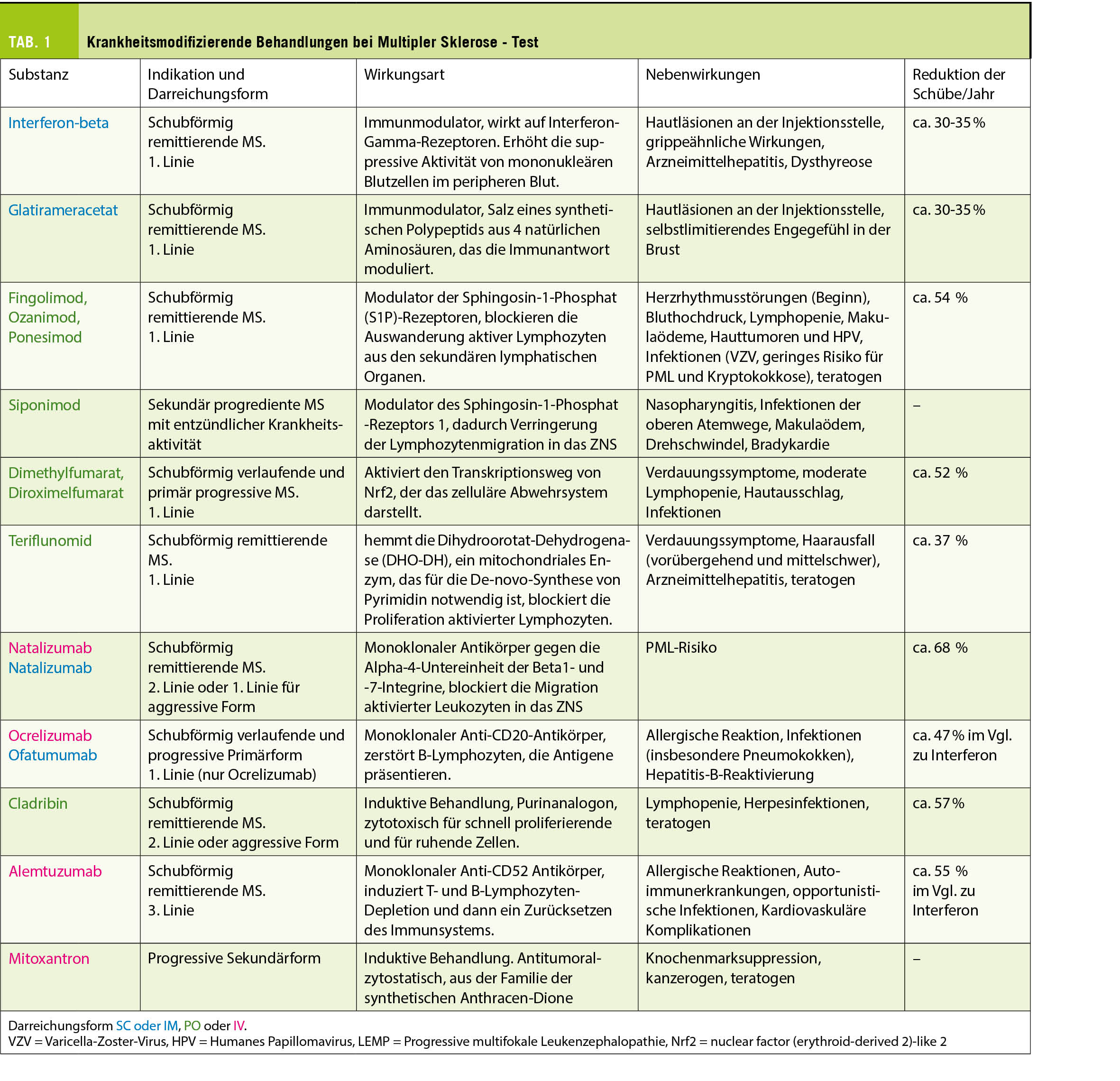

Die Forschung und klinische Studien der letzten Jahrzehnte haben zur Entwicklung von krankheitsmodifizierenden Therapien geführt, die das Risiko eines neuen Rückfalls, das Auftreten neuer radiologischer Läsionen vermindern und das Fortschreiten der Krankheit verlangsamen. Um die Wirksamkeit dieser Behandlungen zu optimieren, sollten sie schnell eingeführt werden, sobald die Diagnose MS gestellt wurde, da die neuronale Degeneration und die Hirnatrophie bei den ersten Symptomen und sogar vor dem ersten Schub beginnen (11). Die ersten injizierbaren krankheitsmodifizierenden Therapien, insbesondere Interferone, wurden vor 40 Jahren eingeführt, und auf sie folgte eine Vielzahl von Behandlungen, die in Tabelle 1 zusammengefasst sind. Diese Behandlungen unterscheiden sich in ihrer Wirkungsweise, ihren Nebenwirkungen und ihrem Sicherheitsprofil. Einige können als Erstlinienbehandlungen eingesetzt werden, andere nur als Zweit- oder Drittlinientherapie.

Es würde den Rahmen dieses Artikels sprengen, diese Behandlungen im Detail zu besprechen. Eine wichtige Botschaft ist jedoch die Vorstellung von zwei Konzepten, die sich derzeit zur Kontrolle des Immunsystems abzeichnen: 1° kontinuierliche Behandlungen, Immunmodulatoren oder Immunsuppressiva, die die Immunreaktionen auf reversible Weise kontrollieren und 2° rechtzeitige Induktionsbehandlungen, die eine Immunrekonstitution ermöglichen, die eine weitere Behandlung überflüssig machen sollte, deren Auswirkungen jedoch schwer rückgängig zu machen sind.

Symptomatische Behandlung

Es ist ebenfalls wichtig, dass bei Symptomen wie Spastik, Schmerzen, Depressionen, neurourologische Störungen und Müdigkeit entsprechende Behandlungen eingeführt werden. Diese können hier nicht im Detail behandelt werden.

Änderung der Umweltfaktoren

Zusätzlich zu den krankheitsmodifizierenden Behandlungen wird eine gesunde Lebensweise empfohlen und die Änderung bestimmter Umweltfaktoren ist wichtig. Auch nach Auftreten der Krankheit ist es sinnvoll, mit dem Rauchen aufzuhören, denn jedes weitere Jahr des Rauchens beschleunigt die Umwandlung von schubförmig remittierender MS in progrediente MS um 4,7 % (12). Das Risiko kommt von den Reagenzien im Zigarettenrauch, nicht vom Nikotin. Eine Substitution bei Vitamin-D-Mangel wird ebenfalls empfohlen. Allerdings haben nur wenige Studien einen Rückgang der MS-Aktivität nach einer Vitamin-D-Substitution festgestellt. Vielen dieser Studien fehlt es an Aussagekraft und ihre Dauer ist nicht lang genug. In Anbetracht der Sicherheit der Vitamin-D-Substitution und der Wahrscheinlichkeit, dass sie zur Bekämpfung von MS beiträgt, empfehlen wir eine Vitamin-D-Supplementierung, wenn der Calcitriolspiegel (25-OH-Cholecalciferol) unter 30 ng/ml (75nmol/l) liegt. Es gibt keine spezielle Diät für MS, Kohortenstudien haben jedoch gezeigt, dass eine gesunde Ernährung das Risiko eines Schubs mindert. Wir können nur empfehlen, sich an die Schweizer Empfehlungen für eine ausgewogene Ernährung zu halten. Zusätzlich wird eine regelmässige körperliche Betätigung zur Verbesserung von Müdigkeitssymptome empfohlen.

Nützliche Adressen und Nachschlagewerke zum Nachschlagen:

– Schweizerische Multiple Sklerose Gesellschaft: https://www.multiplesklerose.ch

– L’Essentiel : Sclérose en Plaques, 2019 RMS éditions/Médecine et Hygiène

Übersetzt und aktualisiert aus «la gazette médicale» 01_2021

Copyright bei Aerzteverlag medinfo AG

Ausserordentliche Professorin und Belegärztin

Neurologischer Dienst, Abteilung für klinische Neurowissenschaften

CHUV und Universität Lausanne

Rue du Bugnon 21

1011 Lausanne

Caroline.pot@unil.ch

Beratungshonorare (Biogen, Celgene, Merck, Novartis und Roche.

◆ In der Schweiz leiden rund 15 000 Menschen an Multipler Sklerose.

◆ Neuronale Degeneration und Hirnatrophie beginnen mit den ersten neurologischen Symptomen.

◆ Die Einführung einer krankheitsmodifizierenden Therapie nach erfolgter Diagnose kann das Fortschreiten der Krankheit verlangsamen.

◆ Ein gesunder Lebensstil mit Supplementierung eines Vitamin-D-Mangels, Raucherentwöhnung und gesunder Ernährung trägt zur besseren Bewältigung bei.

1. Salou M, Elong Ngono A, Garcia A, Michel L, Laplaud DA. [Adaptative immunity and pathophysiology of multiple sclerosis]. Rev Med Interne 2013;34:479-86.

2. International Multiple Sclerosis Genetics C, Wellcome Trust Case Control C, Sawcer S, et al. Genetic risk and a primary role for cell-mediated immune mechanisms in multiple sclerosis. Nature 2011;476:214-9.

3. Ebers GC. Environmental factors and multiple sclerosis. Lancet Neurol 2008;7:268-77.

4. Ascherio A. Epstein-Barr virus in the development of multiple sclerosis. Expert Rev Neurother 2008;8:331-3.

5. Di Pauli F, Reindl M, Ehling R, et al. Smoking is a risk factor for early conversion to clinically definite multiple sclerosis. Mult Scler 2008;14:1026-30.

6. Handel AE, Williamson AJ, Disanto G, Dobson R, Giovannoni G, Ramagopalan SV. Smoking and multiple sclerosis: an updated meta-analysis. PLoS One 2011;6:e161

7. Ascherio A, Munger KL. Environmental risk factors for multiple sclerosis. Part II: Noninfectious factors. Ann Neurol 2007;61:504-13.

8. University of California SFMSET, Cree BA, Gourraud PA, et al. Long-term evolution of multiple sclerosis disability in the treatment era. Ann Neurol 2016;80:499-510.

9. Thompson AJ, Banwell BL, Barkhof F, et al. Diagnosis of multiple sclerosis: 2017 revisions of the McDonald criteria. Lancet Neurol 2018;17:162-73.

10. Le Page E, Veillard D, Laplaud DA, et al. Oral versus intravenous high-dose methylprednisolone for treatment of relapses in patients with multiple sclerosis (COPOUSEP): a randomised, controlled, double-blind, non-inferiority trial. Lancet 2015;386:974-81.

11. Ziemssen T, Derfuss T, de Stefano N, et al. Optimizing treatment success in multiple sclerosis. J Neurol 2016;263:1053-65.

12. Ramanujam R, Hedstrom AK, Manouchehrinia A, et al. Effect of Smoking Cessation on Multiple Sclerosis Prognosis. JAMA Neurol 2015;72:1117-23

der informierte @rzt

- Vol. 12

- Ausgabe 2

- Februar 2022