- Nebenwirkungen onkologischer Therapien

Nebenwirkungen onkologischer Therapien werden häufig zuerst in der Hausarztpraxis bemerkt. Notfallsituationen können potenziell bei allen onkologischen Therapien zu jedem Zeitpunkt auftreten. Insbesondere der onkologische Notfall einer febrilen Neutropenie sollte unter keinen Umständen verpasst werden. Bei Patienten unter Immuntherapie gelten auch die Diarrhoe und schwer verlaufende Endokrinopathien als potentieller Notfall. Daneben gibt es aber auch viele eher selten oder wenig spezifisch auftretende Symptome, die man im Detail nicht immer sicher als Nebenwirkung erkennen, bzw. von Tumorkomplikationen oder Begleiterkrankungen abgrenzen kann. Beim Auftreten neuer und ungewöhnlicher Symptome sollte man daher den Kontakt zum behandelnden Onkologen suchen, denn letztendlich liegt in einer guten Kommunikation zwischen Hausarzt und Onkologe der Schlüssel zur erfolgreichen Behandlung unserer Patienten.

Die Behandlung onkologischer Patienten ist komplex und erfordert eine gute Zusammenarbeit zwischen Hausärzten und den verschiedenen beteiligten Fachdisziplinen. Krebspatienten können mit einer Vielzahl an Symptomen konfrontiert sein, die sowohl durch die Grunderkrankung, als Nebenwirkung onkologischer Therapien oder auch durch ganz andere Faktoren bedingt sein können. Nicht selten ist es in der Hausarztpraxis, dass Symptome erstmals adressiert werden und Notfallsituationen zuerst erkannt werden. In Anbetracht der stetig wachsenden Zahl onkologischer Behandlungen ist es dabei nicht leicht, einen Überblick über typische Nebenwirkungen zu behalten. Jedoch gibt es neben einer Vielzahl an seltenen Nebenwirkungen auch einige, die sehr häufig sind, und daher auch dem Allgemeinmediziner bekannt sein sollten.

Prinzipien der onkologischen Behandlung

Um das Thema der Nebenwirkungen von Onkologica zu adressieren, muss man zunächst unterscheiden, um welche Art von Therapie es sich handelt. Hier hat sich die Onkologie in den letzten Jahren stark diversifiziert. Während noch vor einigen Jahren klassische Chemotherapien den Grossteil der Behandlungen ausgemacht haben, sind inzwischen zielgerichtete molekulare Therapien und Immuntherapien hinzugetreten, um zunehmend eine immer grössere Rolle zu spielen. Darüber hinaus gibt es noch weitere Therapieformen wie etwa endokrine Therapien, Radiotherapie oder lokale Ablationsverfahren. Auch Therapiekombinationen sind häufig. Eine wichtige Unterscheidung im Umgang mit Nebenwirkungen ist zudem die Frage, ob es sich um eine kurative oder um eine palliative Therapie handelt. Das Ziel einer palliativen Behandlung ist die Verlängerung der Lebenszeit unter Bewahrung der Lebensqualität, sodass die Vermeidung von Nebenwirkungen, die den Patienten beeinträchtigen, sehr wichtig ist. Demgegenüber werden bei einer kurativen Therapie auch starke Nebenwirkungen eher akzeptiert, um die Therapie möglichst volldosiert fortführen zu können.

Nebenwirkungen

Häufigkeit von Nebenwirkungen

Aussagen über die Häufigkeit von Nebenwirkungen onkologischer Therapien sind schwierig, da systematische Erhebungen und Publikationen meist nur im Rahmen klinischer Zulassungsstudien erfolgen. Die in Studien eingeschlossenen Patientengruppen unterscheiden sich allerdings nicht selten von dem im klinischen Alltag tatsächlich behandelten Patientenkollektiv, etwa bezüglich Alter und Komorbiditäten, weswegen mitunter abweichende Nebenwirkungsfrequenzen beobachtet werden. Häufig zu erwartende Nebenwirkungen können in der Regel dennoch klar von seltenen differenziert werden. Dies betrifft zum Beispiel den Haarverlust, der bei manchen Chemotherapien mit hoher Wahrscheinlichkeit auftritt und bei anderen Therapien nahezu ausgeschlossen werden kann. Vorbeugende Massnahmen zum Toxizitätsmanagement sind in den heutigen Behandlungen fest integriert, z.B. der prophylaktische Einsatz von Antiemetika, wodurch eine starke Übelkeit in der Regel vermieden werden kann. Speziell zur antiemetischen Prophylaxe gibt es eine von der European Society of Medical Oncology (ESMO) herausgegebene Praxis-Guideline (1).

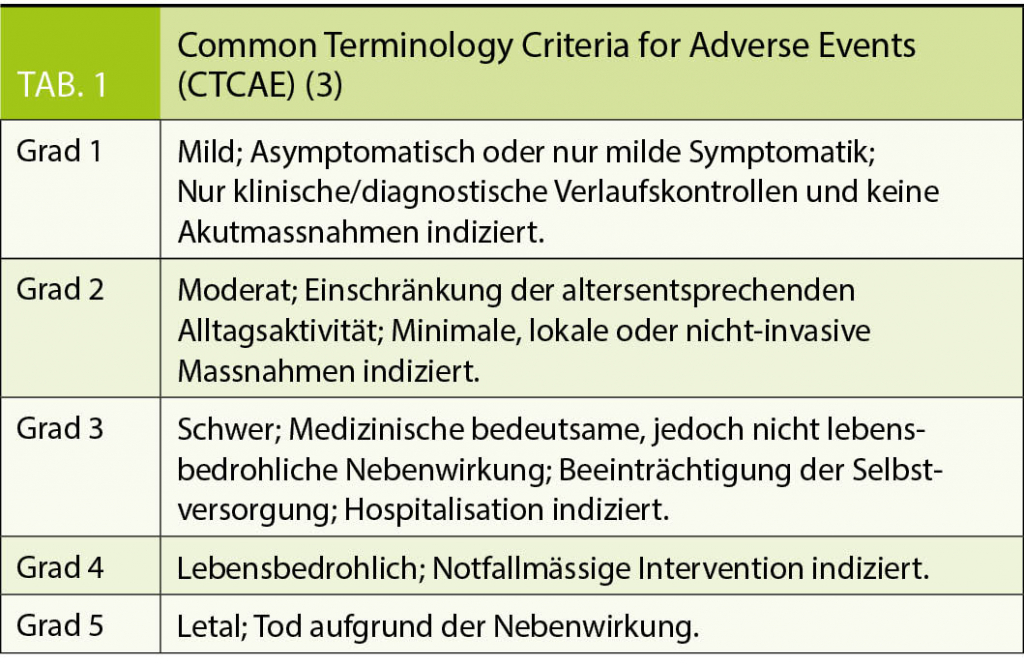

Einteilung von Nebenwirkungen

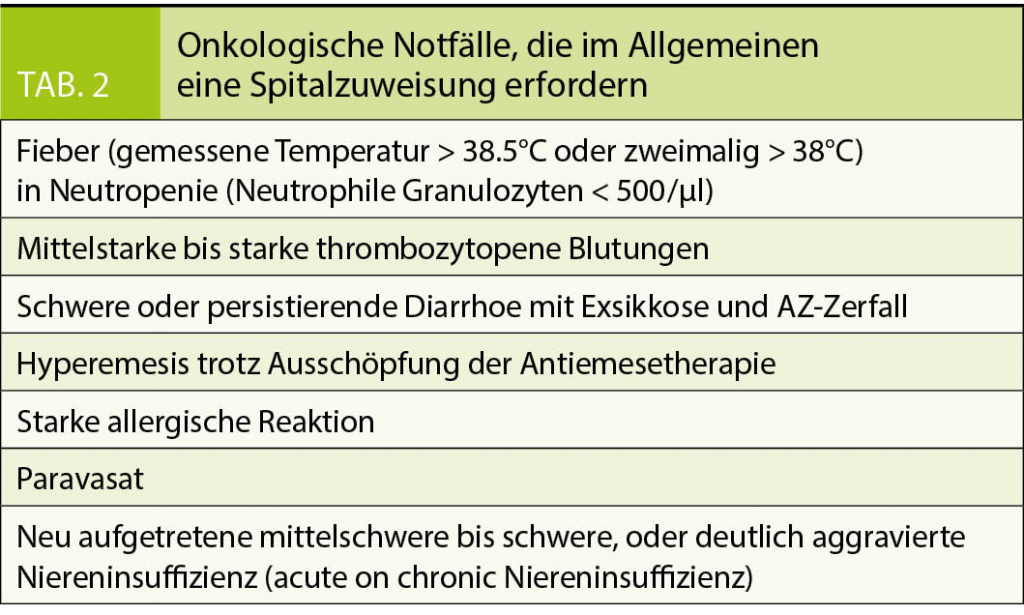

Eine weitere wichtige Unterscheidung bei Nebenwirkungen onkologischer Therapien ist die Frage der Dauer bzw. Reversibilität. Während viele Symptome akut toxischer Natur sind, gibt es auch kumulative Toxizitäten, die eher verzögert, längerfristig und manchmal auch irreversibel auftreten. Dies ist zum Beispiel bei der Oxaliplatin-bedingten Neurotoxizität der Fall, die oftmals erst nach einigen Monaten oder sogar nach Beendigung der Therapie auftritt und zu einer deutlichen Alltagsbeeinträchtigung führen kann (2). Zur Klassifikation der Art und Schwere von Nebenwirkungen werden in der Onkologie die sogenannten CTCAE (Common Terminology Criteria for Adverse Events) des National Institute of Health angewendet (3). Die Schwere von Nebenwirkungen wird hier in jeweils 5 Grade eingeteilt (Tabelle 1). Klinisch relevant sind in der Regel erst zweit- und drittgradige Nebenwirkungen, da sie häufig eine Pausierung bzw. Dosisanpassung der Chemotherapie erfordern und nicht selten auch behandelt werden müssen. Dies kann gut am Beispiel der Diarrhoe gezeigt werden. Ab einer zweitgradigen Diarrhoe (definiert als 4-6 wässrige Stuhlgänge pro Tag) besteht eine gewisse Alltagseinschränkung des Patienten. Ab einer drittgradigen Diarrhoe (definiert als > 7 wässrige Stuhlgänge pro Tag) ist ein relevanter Flüssigkeitsverlust wahrscheinlich und eine Hospitalisation sollte erwogen werden. In Tabelle 2 sind onkologische Notfälle zusammengestellt, die im Allgemeinen eine Spitalzuweisung erfordern.

Häufige Nebenwirkungen von Chemotherapeutika

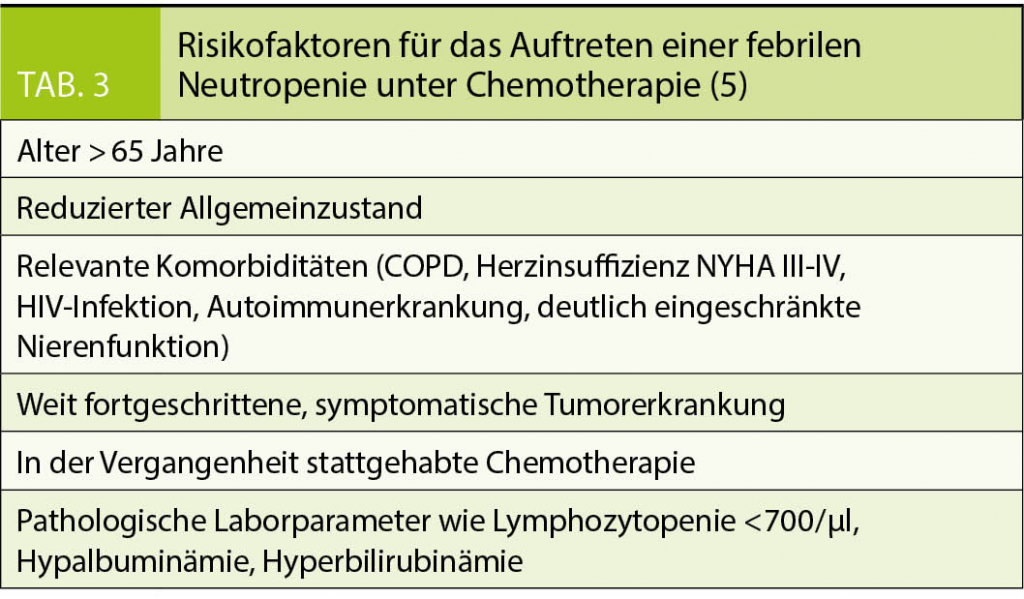

Zu den häufigsten Nebenwirkungen einer Chemotherapie jeglicher Art zählen sicherlich Veränderungen des Blutbildes und gastrointestinale Beschwerden wie z.B. Diarrhoe und Nausea. Der Grund hierfür liegt in dem allgemeinen Wirkprinzip der Proliferationshemmung, wodurch sich laufend regenerierende Organe wie etwa die gastrointestinale Mukosa oder das hämatopoetische System gleichermassen mitbetroffen sind wie der Tumor. Aufgrund der Häufigkeit dieser Nebenwirkungen ist es sinnvoll, dass auch den behandelnden Hausärzten geläufig ist, wie man mit ihnen umgehen sollte. Eine gute Hilfestellung bieten diesbezüglich die frei zugänglichen Praxis-Guidelines der europäischen Gesellschaft für medizinische Onkologie (ESMO) sowie die S3 Leitlinie zur supportiven Therapie der DGHO (4, 5). Zudem gibt es eine hilfreiche Gratisbroschüre der Krebsliga Schweiz zum Thema medikamentöser Tumortherapien, die man gut als Ratgeber an Patienten und Angehörige abgeben kann (6). Zur Behandlung der Chemotherapie-bedingten Diarrhoe werden beispielsweise supportive Massnahmen wie auch Antidiarrhoika wie Loperamid eingesetzt. Ein weiteres gutes Beispiel ist die Neutropenie. Eine passagere Neutropenie ist eine zu erwartende Nebenwirkung sehr vieler Chemotherapien. Man unterscheidet zwischen einer moderaten Neutropenie (Neutrophile zwischen 500 und 1000 / μl) und einer schweren Neutropenie (Neutrophile < 500 / μl). Grundsätzlich erfordert die Neutropenie keine zwingenden Massnahmen. Jedoch sollten dem behandelnden Onkologen Labormesswerte mit Nachweis einer Neutropenie mitgeteilt werden. Wenn ein hohes Risiko für eine febrile Neutropenie besteht, wird durch den behandelnden Onkologen bereits bei der Planung der Chemotherapie der Einsatz von G-CSF erwogen. Für die Beurteilung des Infektrisikos ist zudem die Dauer der Neutropenie von Bedeutung. Das Risiko steigt insbesondere, wenn diese länger als eine Woche anhält. Weitere Risikofaktoren für das Auftreten einer febrilen Neutropenie sind in Tabelle 3 aufgezählt. Eine febrile Neutropenie, also das Zusammentreffen von Neutropenie und Fieber (> 38,5°C oder > 38°C zweimal peripher gemessen), ist ein onkologischer Notfall und erfordert eine sofortige Spitalzuweisung, Infekt-Diagnostik und Behandlung mit einem Breitbandantibiotikum. Grundsätzlich gilt Fieber bei Patienten unter Chemotherapie daher als Alarmsignal, und sollte stets unmittelbar abgeklärt werden.

Spezielle Nebenwirkungen

Manche der häufig eingesetzten Chemotherapeutika haben ein sehr spezifisches Nebenwirkungsprofil, so dass es konkreter Massnahmen oder Kontrollen bedarf. Anthrazykline wie z.B. Doxorubicin werden häufig in der Behandlung des Mammakarzinoms eingesetzt. Sie sind potentiell kardiotoxisch, wobei es auch hier sowohl eine akute als auch eine kumulative Kardiotoxizität gibt. Daher sollte man bei Patienten, die mit Anthrazyklinen behandelt werden, auf mögliche kardiale Symptome achten. Cisplatin ist nephrotoxisch, sodass es regelmässiger Kontrollen der Nierenfunktion bedarf. Unter einer Therapie mit Capecitabine (oralem 5-FU) kann es zu einem Hand-Fuss-Syndrom kommen, einer oft schmerzhaften Verhornung der Innenflächen von Händen und Füssen. Hier kann der Einsatz von harnstoffhaltigen Cremes Abhilfe leisten. Oxaliplatin und Taxane (Docetaxel, Paclitaxel) wiederum können periphere Polyneuropathien verursachen mit Taubheit und Kribbelparästhesien der Finger und Zehen.

Nebenwirkungen von Immuntherapeutika

Das Wirkprinzip einer Immuntherapie unterscheidet sich wesentlich von anderen onkologischen Behandlungsmethoden. Die sogenannten «Checkpoint-Inhibitoren» sind monoklonale Antikörper, die es ermöglichen, die T-Zell-Immunität gegenüber Tumorzellen zu überwinden, indem hemmende Rezeptoren/Liganden blockiert werden. So kommt es zur Enthemmung des eigenen Immunsystems, welches den Tumor nun wieder als körperfremd erkennen und attackieren kann. Entsprechend dieses Wirkprinzips unterscheidet sich auch das Nebenwirkungsspektrum der Immuntherapien wesentlich von konventionellen Therapien. So kann es durch die Aktivierung des Immunsystems zu autoimmunen Entzündungen verschiedener Organe kommen. Mögliche Manifestationen sind Dermatitis, Pneumonitis, Kolitis, Hepatitis oder auch die Entzündung endokriner Organe wie der Schilddrüse oder der Hypophyse. Die Häufigkeit hochgradiger immune related adverse events (irAE) durch Mono-Immuntherapien beträgt 7-18% (7). Daher sollte bei Patienten unter Immuntherapie stets auf klinische Symptome geachtet werden und regelmässig Leberwerte und TSH kontrolliert werden. Bezüglich klinischer Notfälle sollte insbesondere die Diarrhoe betont werden, welche bei Patienten unter Immuntherapie stets einer Abklärung bedarf. Unter einer persistierenden Diarrhoe kann es schnell zu einer deutlichen Dehydratation kommen. Es muss eine infektiöse Ursache ausgeschlossen werden und bei dem Verdacht auf eine autoimmune Kolitis frühzeitig eine Behandlung mit Kortikosteroiden erwogen werden. Daher sollte im Fall einer persistierenden Diarrhoe stets der Kontakt zum behandelnden Onkologen gesucht bzw. der Patient an ein Spital zugewiesen werden.

St. Claraspital AG

Tumorzentrum

Kleinriehenstrasse 30

4058 Basel

tumorzentrum@claraspital.ch

St. Claraspital AG

Tumorzentrum

Kleinriehenstrasse 30

4058 Basel

tumorzentrum@claraspital.ch

Die Autoren haben in Zusammenhang mit diesem Artikel keien Interessenskonflikte deklariert.

- Die Erstbeurteilung und Behandlung leichter bis mittelschwerer Nebenwirkungen obliegt der Verantwortung des Hausarztes

- Febrile Neutropenie unter Chemotherapie oder persistierende Diarrhoe unter Immuntherapie sind Beispiele für schwere onkologische Notfälle und bedürfen der Spitalzuweisung

- Bei Unsicherheiten bezüglich seltener und spezieller Nebenwirkungen sollte der Kontakt zum behandelnden Onkologen gesucht werden.

1. Roila et al. 2016 MASCC and ESMO guideline update for the prevention of chemotherapy- and radiotherapy-induced nausea and vomiting and of nausea and vomiting in advanced cancer patients. Ann Oncol 27.5: v119-v133 (2016).

2. Grothey. Oxaliplatin-safety profile: neurotoxicity. Semin Oncol 30.15: 5-13 (2003).

3. CTCAE Version 5.0. Published November 27, 2017, National Cancer Institute. https://ctep.cancer.gov/protocoldevelopment electronic_applications/docs/CTCAE_v5_Quick_Reference_8.5×11.pdf (Zugriff am 06.02.2019).

4. https://www.esmo.org/Guidelines/Supportive-and-Palliative-Care (Zugriff am 09.02.2019).

5. Leitlinienprogramm Onkologie (Deutsche Krebsgesellschaft, Deutsche Krebshilfe, AWMF): Supportive Therapie bei onkologischen PatientInnen – Langversion

1.1, 2017, AWMF Registernummer: 032/054OL. http://leitlinienprogramm-onkologie.de/Supportive-Therapie.95.0.html (Zugriff am 09.02.2019).

6. Krebsliga Schweiz. Medikamentöse Tumortherapien: Chemotherapien und weitere Medikamente. https://shop.krebsliga.ch/files/kls/webshop/PDFs/deutsch/medikamentoese-tumortherapien-011101012111.pdf (Zugriff am 22.03.2019)

7. Naidoo et al. Toxicities of the anti-PD-1 and anti-PD-L1 immune checkpoint antibodies. Ann Oncol 26.12: 2375–2391 (2015).

8. https://ctep.cancer.gov/protocoldevelopment/electronic_applications/docs/CTCAE_v5_Quick_Reference_8.5 x 11.pdf (Zugriff am 06.02.2019).

der informierte @rzt

- Vol. 9

- Ausgabe 4

- April 2019