- Optimales Medikamentenmanagement in Langzeitinstitutionen

Mit zunehmendem Alter steigt die Zahl chronischer Erkrankungen. In der Schweizer Grundversorgung leiden rund 50% der Patientinnen und Patienten an mindestens zwei und rund 35% an drei und mehr chronischen Krankheiten. Die Behandlung chronischer Erkrankungen geht oft mit Polypharmazie einher. Polypharmazie führt gerade im Langzeitbereich zu einer Vielzahl an teils schweren unerwünschten Nebenwirkungen. Um die Behandlungsqualität in Pflegeheimen zu gewährleisten, hat das Bundesamt für Gesundheit neue Qualitätsindikatoren definiert. Einer dieser Indikatoren betrifft die regelmässige Überprüfung der Medikation. Die Schweizerische Fachgesellschaft für Geriatrie hat zwei gut in der Praxis anwendbare Instrumente empfohlen. Eines davon, das NO TEARS Instrument, soll hier näher vorgestellt werden.

Aging is associated with an increased number of chronic conditions that are mostly treated pharmacologically. In Switzerland, roughly 50% of patients in primary care suffer from more than two and about 35% from three, and more chronic conditions. This often triggers polypharmacy. Polypharmacy is highly prevalent in longterm care settings and can lead to a number of serious adverse events. To assure the quality of treatment and care in nursing homes the Swiss Federal Office of Public Health has issued new mandatory quality indicators. One of these indicators covers medication review. The Swiss Geriatric Society has recommended the use of tools to establish a practical medication review in nursing homes. Here, we introduce the NO TEARS TOOL as one option.

Key Words: quality indicators, nursing home, polypharmacy, medication review

Mit zunehmendem Alter steigt die Zahl der Personen, die an einer oder mehrere chronischen Erkrankungen leiden und in der Folge eine medikamentöse Behandlung benötigen. In der Praxis wird Multimorbidität als die Präsenz mehrerer chronischer und/oder akuter Erkrankungen / Probleme bei einer Person definiert. Durchschnittlich leiden in der Schweizer Grundversorgung geschlechtsunabhängig 52% an ≥ 2 und 35% ≥ 3 chronischen Erkrankungen (1). Dies Zahlen spiegeln sich auch indirekt in den Markanteilen der Medikamente nach Indikationsgebiet: Substanzen zur Behandlung von Malignomen lagen im Jahr 2020 mit 19% an der Spitze, gefolgt von Medikamenten gegen Erkrankungen des Nervensystems (inklusive Analgetika, Antiepileptika und Psychopharmaka), die 15% des Umsatzes ausmachten. Auf Platz drei lagen mit 10% Medikamente gegen Infektionskrankheiten gefolgt von Therapeutika zur Behandlung von Erkrankungen des Herz-Kreislaufsystems, der Blutbildung, der Atemwege, des Verdauungstraktes und des Muskel-Skelettsystems (von 8 bis 4%) (2). So gesehen gehen die (altersassoziierte) Multimorbidität und die Einnahme Medikamenten oft sehr eng einher und sind ein wesentlicher Kostenfaktor im Gesundheitswesen. Der Begriff Polypharmazie leitet sich ursprünglich von der Zahl der eingenommenen Medikamente und einem exzessiven Medikamentenkonsum ab (3). Leider finden sich in der Literatur mehrere Definitionen des Begriffes, darum soll hier noch einmal zum besseren Verständnis eine gängige Variante vorgestellt werden: Polypharmazie ist definiert als die Einnahme von mehr als 5 unterschiedlichen pharmakologischen Substanzen, wobei hier noch indirekt zwischen einer inadäquaten und nichtadäquaten Therapie unterschieden werden kann. Der Einfachheit halber wird Polypharmazie im Weiteren als die Einnahme von nicht-adäquaten Medikamenten bei älteren Personen definiert (4).

Negative Folgen der Polypharmazie im Alter

Die Einnahme verschiedener Pharmaka im Alter kann zu unerwünschten Effekten für die Patientinnen und Patienten einerseits aber auch für das Gesundheitswesen führen. Eine grössere Metaanalyse geht davon aus, dass eine von zehn Hospitalisationen bei älteren Personen auf das Konto der Polypharmazie geht. Interessanterweise handelt es sich bei den meisten der beschriebenen Pharmaka um «Klassiker» wie nicht-steroidale Antirheumatika, Betablocker oder Antidiabetika (5). Diese Studie zeigt auch, dass wichtige Aspekte der medikamentösen Therapie aus Sicht der Altersmedizin in der Praxis selten berücksichtigt werden. Eine ausschliesslich auf die jeweilige chronische Krankheit fokussierte, wenn auch guidelinegerechte medikamentöse Therapie kann zu einer unübersichtlichen und im schlimmsten Fall auch gefährlichen Pharmakotherapie führen [Boyd, 2005 #16].

Multidimensionale Erkrankung

Im Gegensatz zur klassischen Multimorbidität kommen bei «typisch» geriatrischen Patientinnen und Patienten noch weitere Faktoren dazu, die die Pharmakotherapie im Alter beeinflussen. Vereinfacht ausgedrückt leiden solche Personen an somatischen Problemen, die von anderen Faktoren zusätzlich und leider manchmal auch negativ beeinflusst wird. Ein einfaches Beispiel ist das Vorliegen einer arteriellen Hypertonie mit hypertensiver Kardiopathie und einem Diabetes mellitus Typ 2. Während eine relativ robuste ältere Person vielleicht nahe gemäss geltender Richtlinien behandelt werden kann, sollte das medikamentöse Regime bei gebrechlichen Personen, die vielleicht noch zusätzlich eine kognitive Einschränkung haben, anders aussehen. Hier gilt es, die Therapie der funktionellen Situation anzupassen. Solche Anpassungen reichen normalerweise über die Auswahl der Medikamente bis zur optimalen Darreichungsform und dem Versuch Substanzen mit hohem Nebenwirkungsrisiko und geringer therapeutischer Breite auszuschleichen.

Spezielles in Langzeitinstitutionen

Gemäss der aktuellen schweizerischen SOMED Statistik (Alters- und Pflegeheime, Bundesamt für Statistik (admin.ch) lebten im Jahr 2020 rund 150 000 Personen in 1550 Langzeitinstitution. Mit etwas über 100 000 Vollzeitstellen und Kosten von 10.8 Mia sfr. ist der Langzeitbereich der zweitgrösste Markt für medizinische und pflegerische Leistungen in der Schweiz. Die Grundversorgung in Langzeitinstitutionen ist nach wie vor heterogen. Einige Häuser arbeiten mit einem «Heimarzt-System», während andere auf freie Wahl in der Grundversorgung setzen. Hinzu kommen unterschiedliche Anreize, Medikamente zu verordnen, da in 17 von 19 deutschschweizer Kantonen die Selbstdispensation zulässig und politisch verankert ist. Die Personen, die im Langzeitbereich leben, sind aber besonders vulnerabel und meist multidimensional erkrankt. Die durchschnittliche Lebenserwartung ist deutlich kürzer als bei unabhängig lebenden Personengruppen mit einem vergleichbaren Multimorbiditätsmuster. Diese Faktoren haben einen bedeutenden Einfluss auf die Polypharmazie beziehungsweise die Zahl unerwünschter Nebenwirkungen. In einer neueren Publikation aus Deutschland wurden bei 104 Bewohnerinnen und Bewohnern im Alter von rund 86 Jahren und einer medianen Medikamentenzahl von 8 pro Person insgesamt 424 sogenannte «adverse events» entdeckt. Die häufigsten waren: Verstärkung einer bereits bestehenden UrinInkontinenz (20%), gastrointestinale Probleme wie Nausea, Obstipation (13%) und psychische Verhaltensveränderungen wie Delirium, Unruhe, Aggression, Depression (13%) (6). Darum sollte gerade im Langzeitbereich bei plötzlichen Veränderung der Bewohnerinnen und Bewohnern primär an eine unerwünschte Medikamentennebenwirkung gedacht werden.

Negativlisten

Listen, die Medikamente enthalten, die im Alter nicht benutzt werden sollten, gibt es seit geraumer Zeit. Eine der ältesten wurde im Jahr 1991 von Beers speziell für Pflegeheime entwickelt (7). Seitdem wird die Liste anhand von Expertenbefragungen regelmässig, zuletzt 2019 überarbeitet (7). Die Liste eignet sich sehr gut als Nachschalgewerk, ist aber für den klinischen Alltag oder während einer «normalen» Visite in einer Pflegeinstitution relativ aufwändig.

Nationale Qualitätskriterien Medikamente im Langzeitbereich

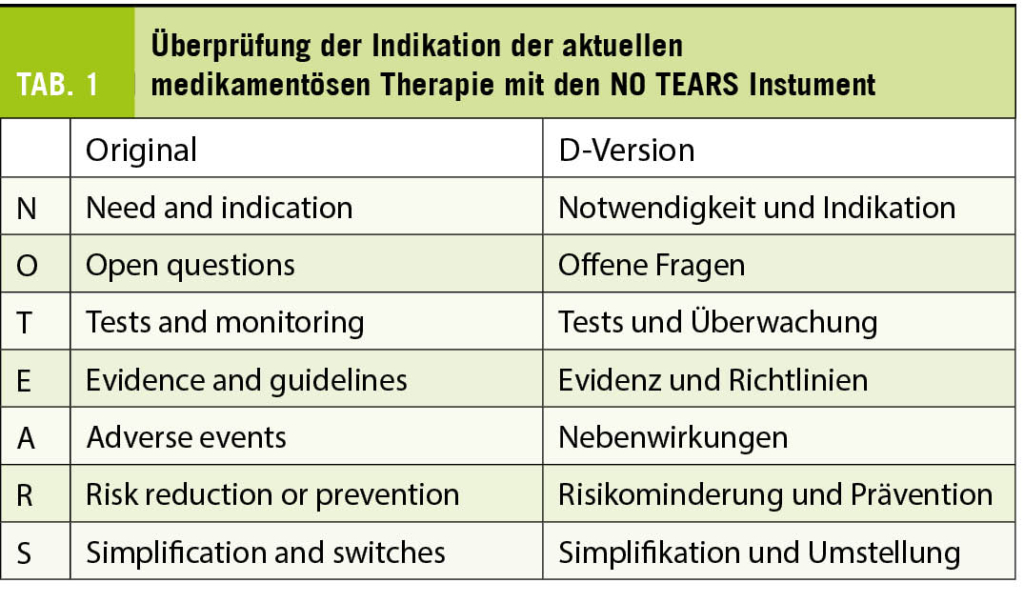

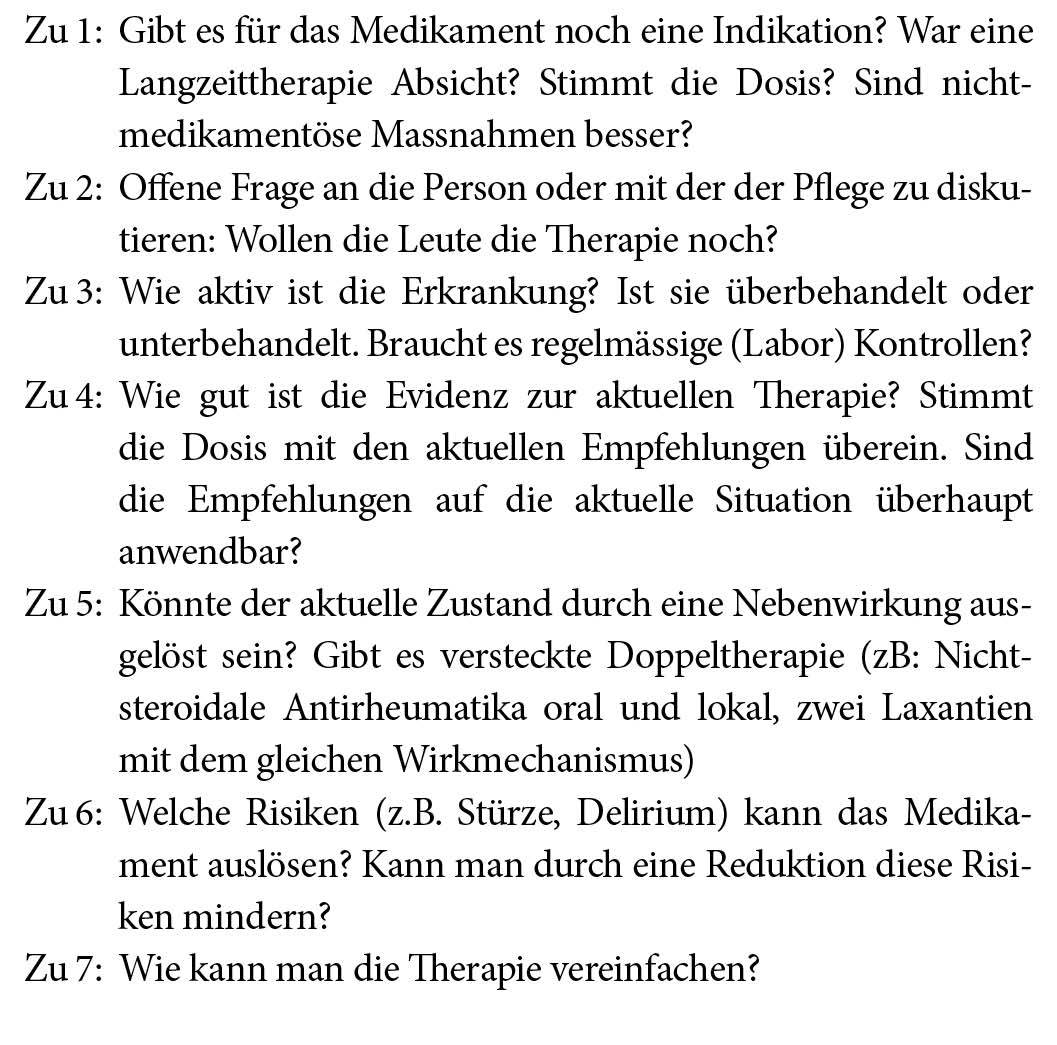

In den Jahren 2019 bis 2021 entwickelte eine interprofessionelle Arbeitsgruppe in Zusammenarbeit mit der Schweizerischen Fachgesellschaft für Geriatrie im Auftrag des Bundesamtes für Gesundheit medizinische Qualitätsindikatoren für die stationäre Langzeitpflege. Eines dieser Kriterien betrifft die regelmässige Überprüfung (review) der aktuellen Medikation mindestens einmal pro Jahr. Die Überprüfung muss zwischen Pflege und Ärztin/ Arzt stattfinden und nachweisbar dokumentiert werden. Die Arbeitsgruppe nahm zwei Instrumente in die Erstversion des Kriterienkatalogs auf. Diese erfüllen aus Sicht der Arbeitsgruppe die Minimalkriterien für den Langzeitbereich. Bei den beiden Instrumenten handelt es sich einerseits um das NO TEARS Instrument. NO TEARS bildet das Akronym der sieben Faktoren, die im Rahmen der Prüfung untersucht werden sollen (Tab. 1). Mit diesem Instrument kann man die medikamentöse Therapie in wenigen Schritten an die aktuelle Situation der Bewohnerin oder des Bewohners anpassen. Dabei sollten zu jedem Punkt untenstehende Themen mit der Pflege besprochen werden (adaptiert nach (8)):

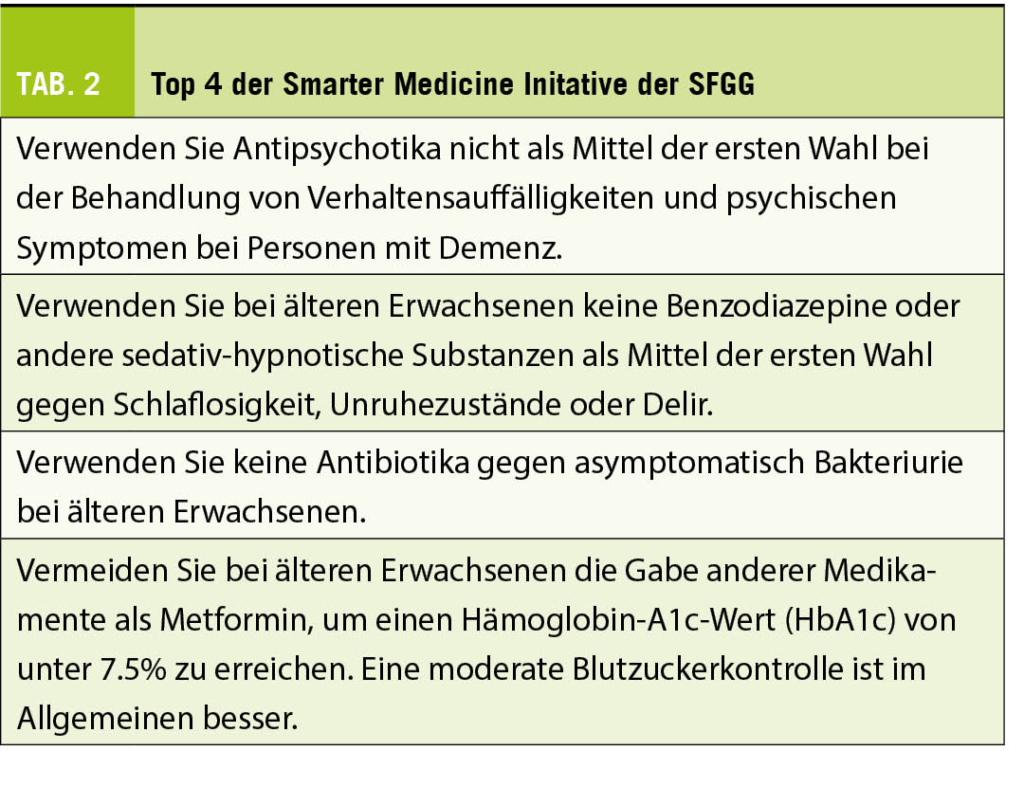

Zusätzliche Empfehlungen der Schweizerischen Fachgesellschaft für Geriatrie (SFGG)

Im Rahmen der Smarter Medicine Initiative Schweiz hat die SFGG zusätzlich zu obigem Tool generelle Empfehlungen zur Optimierung der Pharmakotherapie bei alten Personen und auch im Langzeitbereich publiziert, diese sind in Tabelle 2 noch einmal zusammengefasst. (www.smartermedicine.ch)

Zusammenfassung und Schlussfolgerung

In der Schweiz leben derzeit rund 150 000 Personen in Langzeitinstitutionen. Diese sind meist multidimensional erkrankt, gebrechlich und vulnerabel. Die Prävalenz der Multimorbidität und der damit verbundenen hohen Zahl an Medikamenten ist hoch. Einer der neuen BAG Qualitätsindikatoren verlangt, dass bei Personen in Pflegeheimen einmal pro Jahr eine systematische Überprüfung der aktuellen Medikation gemeinsam mit der Pflege durchgeführt werden muss. Ein hierfür praktisches Instrument ist das NO TEARS Tool, das in sieben Schritten zur Optimierung der medikamentösen Therapie führen soll.

Die systematische Anwendung eines solchen Instrumentes (und auch anderer) wird zukünftig mit grosser Wahrscheinlichkeit zur Reduktion von unerwünschten Nebenwirkungen und vielleicht sogar unerwünschten Hospitalisationen führen.

Copyright bei Aerzteverlag medinfo AG

Geriatrische Klinik St. Gallen AG

Rorschacher Strasse 94

9000 St. Gallen

thomas.muenzer@geriatrie-sg.ch

Der Autor hat keine Interessenskonflikte im Zusammenhang mit diesem Artikel deklariert.

◆ In der Schweiz leben rund 15000 Menschen in Langzeitinstitutionen

◆ Die Prävalenz chronischer Erkrankungen und der Polypharmazie ist dort hoch

◆ Polypharmazie definiert sich als die Einnahme von ≥5 (unerwünschten) Medikamenten

◆ Neue Qualitätsindikatoren für den Langzeitbereich verlangen eine regelmässige Überprüfung der aktuellen Therapie

◆ NO TEARS ist ein praxisorientiertes hierfür gut geeignetes Instrument

1. Excoffier S, Herzig L, N’Goran AA, DéruazLuyet A, Haller DM. Prevalence of multimorbidity in general practice: a crosssectional study within the Swiss Sentinel Surveillance System (Sentinella). BMJ Open. 2018;8(3):e019616.

2. Panorama Gesundheit 2021 [Interpharma Schweiz]. Basel 2021.

3. Mortazavi SS, Shati M, Keshtkar A, Malakouti SK, Bazargan M, Assari S. Defining polypharmacy in the elderly: a systematic review protocol. BMJ Open. 2016;6(3):e010989.

4. Masnoon N, Shakib S, Kalisch-Ellett L, Caughey GE. What is polypharmacy? A systematic review of definitions. BMC Geriatr. 2017;17(1):230.

5. Oscanoa TJ, Lizaraso F, Carvajal A. Hospital admissions due to adverse drug reactions in the elderly. A meta-analysis. Eur J Clin Pharmacol. 2017;73(6):759-70.

6. Lexow M, Wernecke K, Schmid GL, Sultzer R, Bertsche T, Schiek S. Considering additive effects of polypharmacy : Analysis of adverse events in geriatric patients in long-term care facilities. Wien Klin Wochenschr. 2021;133(15-16):816-24.

7. Beers MH, Ouslander JG, Rollingher I, Reuben DB, Brooks J, Beck JC. Explicit criteria for determining inappropriate medication use in nursing home residents. UCLA Division of Geriatric Medicine. Arch Intern Med. 1991;151(9):1825-32.

8. Lewis T. Using the NO TEARS tool for medication review. BMJ. 2004;329(7463):434.

der informierte @rzt

- Vol. 12

- Ausgabe 4

- April 2022