- Orthesenversorgung in der Orthopädie

Orthesen sind ein wichtiges Element der orthopädischen Hilfsmittelversorgung. Sie werden äusserlich am Körper angebracht und dienen der Funktionsverbesserung eines geschädigten Körperteils. Man unterscheidet statische (stabilisierend, unterstützend, ruhigstellend, korrigierend oder bettend) und dynamische (mittels gezielter Führung lähmungskompensierend) Orthesen. Weiter unterscheidet man zwischen vorgefertigter Handelsware, auf den Patienten anpassbare Halbfabrikate und Massorthesen. Die Orthesenversorgung unterliegt der ärztlichen Kontrolle und sollte einer Abnahmekontrolle (Kontrolle der gewünschten Wirkung, Ausschluss allfälliger lokaler Komplikationen wie Druckstellen) unterzogen werden. Der Garant ist abhängig von Grundleiden und Alter des Patienten.

Orthoses are an important cornerstone of conservative orthopaedic treatment. They are placed externally onto the body and serve to improve the function of an impaired body part. They can be differentiated into static (i.e. stabilizing, supporting, immobilizing, adjusting or bedding) and dynamic (compensating palsies by targeted guiding) orthoses. Further, pre-fabricated off the shelf orthoses can be differentiated from semi-finished and custom made orthoses. To prescribe orthoses is medical treatment and should be follow up by a medical acceptance control to confirm effectiveness and to rule out possible local complications such as pressure ulcers. Funding depends on the underlying disease and the age of the patient.

Key Words: Orthesen, Orthopädische Hilfsmittel, Funktionsverbesserung

Orthesen sind äusserlich am Körper angebrachte Stützvorrichtungen zur Funktionsverbesserung eines geschädigten, aber noch vorhandenen Körpergliedes. Statische Orthesen haben kein Gelenk, lassen keine Bewegung des Körpergelenkes zu und sind damit stabilisierend, unterstützend, ruhigstellend, korrigierend oder bettend. Dynamische Orthesen erlauben eine geführte, entweder freie oder gezielt eingeschränkte Bewegung, um Lähmungen zu kompensieren. Sie besitzen dafür eine Feder oder ein Gelenk.

Unterschieden werden drei Gruppen.

1. Bereits fertige Handelsware (Bandagen, leichte Schienen).

2. Vorgefertigte Halbfabrikate, die patientengerecht individualisiert werden können.

3. Massorthesen.

Orthesentypen nach anatomischer Region

Zehen

Zehenorthesen aus einfachen elastischen Schläuchen oder kleinen vorgefertigten Schaumstoffpolstern sollen Druck- oder Scherschäden durch Nachbarzehen und Schuhwerk vermeiden. Verfügbar in Apotheken und in Sanitätsgeschäften. Silikonorthesen nach Mass kommen bei Hammer- und Krallenzehen zum Einsatz und werden individuell durch einen Orthopädietechniker gefertigt. Hallux valgus Nachtlagerungschienen können zur Schmerzreduktion beim Hallux eingesetzt werden, können jedoch die Fehlstellung nicht korrigieren (1, 2).

Sprunggelenk

Sprunggelenksorthesen kommen zur Ruhigstellung des lateralen Bandapparates, zur Stabilisation bei chronischer Instabilität, Arthrose oder Charcot-Neuroosteoarthropathie, zum Ausgleich von Achsenfehlstellungen und zur Funktionsergänzung/-unterstützung bei Fussheberparese zum Einsatz.

Knöchelbandagen und Knöchelorthesen mit leichter lateraler Verstärkung eignen sich für einfache Weichteilverletzungen oder entzündliche Ödeme. Für die Ruhigstellung einer Seitenbandverletzung sind sie nicht ausreichend, da sie ohne Fussteil die Plantarflexion nicht unterbinden, so dass das Ligamentum fibulotalare anterius latent überdehnt wird und nicht ausheilen kann. Verordnet werden sollte in einem derartigen Fall eine Sprunggelenksorthese mit Unterschenkel- und Sohlenteil.

Unterschenkelorthesen nach Mass bieten das grösstmögliche Stabilisationspotential. Bei schmerz- oder funktionsbedingt fehlender Belastbarkeit des Sprunggelenkes kann eine Unterschenkelentlastungsorthese verordnet werden (Abbildung 1). Diese fängt das Körpergewicht an der proximalen Tibia ab und entlastet so Unterschenkel und Fuss.

Auch bei Fussheberparesen kommen Orthesen zum Einsatz. Bei niedrigen Kraftminderungen (residuelle Muskelkraft mindestens M3) werden Bandagen verwendet. Sie verhindern die schwerkraftbedingte Plantarflexion des Fusses. Prinzipien sind die elastische Zügelanhebung (Foot-up-Orthese: ein elastischer Zügel verbindet die Unterschenkelfassung mit der Schuhlasche, so dass der Fuss in der Schwungphase weniger abfällt) und Redressionsorthesen mit vorderen gekreuzten elastischen Zügeln. Alle höhergradigen Fussheberparesen benötigen eine dynamische Unterschenkelorthese, oft nach Mass. Diese Orthesen haben eine Carbonfeder (Abbildung 2) oder ein Metall-Gelenk (Abbildung 3) integriert. In Abhängigkeit der Konstruktion bewirken sie eine gezielte Bewegungsunterstützung und eine optimierte Energierückgabe, so dass der Patient die grösstmögliche Bewegungsfreiheit im OSG mit bestmöglicher Unterstützung erhält.

Kniegelenk

Auch am Knie existieren textile Orthesen (Kniebandagen, mit/ohne Pelotte, ggfs. mit Zügel, ggfs. mit seitlicher Stabilisation) und starre Orthesen mit/ohne Gelenk. Die elastischen Kniebandagen wirken über eine zirkuläre Kompression, Wärme und Propriozeptionsstimulation. Nur Bandagen mit seitlichen Gelenkstäben können auch stabilisieren. Typische Indikationen sind Arthritiden im Rahmen rheumatologischer Grunderkrankungen, Reizergüsse oder Gonarthrose. Patellarsehnenbandagen bauen über einen zusätzlichen Zügel Druck auf das Lig. patellae auf. Sie werden bei der Chondropathia patellae und Ansatztendinose des Lig. patellae verwendet. Instabilitätsorthesen sind nach Bandrekonstruktionen oder bei konservativer Behandlung von Seitenbandverletzungen indiziert. Gonarthroseorthesen arbeiten nach dem 3-Punkt-Entlastungsprinzip (mediales Kompartiment bei Varusgonarthrose, laterales Kompartiment bei Valgusgonarthrose). Als Alternative steht eine Unterschenkelorthese zur Verfügung, die durch ein Fussteil die Bodenreaktionskräfte umleitet und damit einen valgisierenden oder varisierenden Effekt auf das Kniegelenk erreicht. Selten, aber immer noch zu sehen sind Poliofolgen, insbesondere die Parese des M. quadriceps femoris mit einem Genu recurvatum. Eine mildes Recurvatum von bis zum 10° wird oft mit einer kniegelenksnahen Orthese mit Überstreckungsanschlag, ein Recurvatum von >10° in der Regel mit einer Oberschenkelorthese mit ggfs. Fussteil (ab Recurvatum von ca. 30°) behandelt.

Hüftgelenk

Hüftorthesen werden mangels sicherer Fixationspunkte selten verwendet. Beckenbandagen eignen sich für ISG-Arthropathien. Entlastende Hüftorthesen stützen am Tuber ischiadicum ab, der Fuss hängt in einer Federschiene (Einsatz: Coxitis oder Morbus Perthes).

Ellbogengelenk

Ellbogenbandagen eignen sich bei chronischen Reizzuständen, rheumatologischen Ergüssen und Arthritiden. Epikondylitisspangen wirken durch Kompression auf den Sehnenursprung. Der Langzeiteffekt der Spangen ist grösser als ihre kurzfristige Schmerzreduktion (3). Schmerzhafte Arthritiden können mit einer Ellbogenorthese mit Gelenk effektiv ruhiggestellt werden.

Quengelorthesen

An vielen Gelenken einsetzbar sind Quengelorthesen bei Flexionskontrakturen. Auf das betroffene Gelenk (oft Knie- oder Ellbogengelenk) wird über das 3-Punkte-Prinzip eine der Kontraktur entgegengesetzte Spannung aufgebaut. Für das Kniegelenk wird von einer hohen Erfolgsrate berichtet (in 90% Verbesserung des Bewegungsumfanges, in 70% Schmerzreduktion) (4). Die wenigen verfügbaren Daten für den Ellbogen deuten auch auf eine Verbesserung des Bewegungsumfanges durch den Einsatz von Quengelschienen hin (5).

Empfehlungen zum Versorgungsablauf

Die ärztliche Verordnung muss die exakte Diagnose und möglichst präzise Angaben zum Erfüllungszweck der gewünschten Orthese beinhalten. Spätestens 6 Wochen nach Erstabgabe des Hilfsmittels sollte der Patient zu einer Abnahmekontrolle aufgeboten werden, bei der der Effekt und auch allfällige Komplikationen der Orthese (z.B. Druckstellen) geprüft werden sollten.

Finanzierung

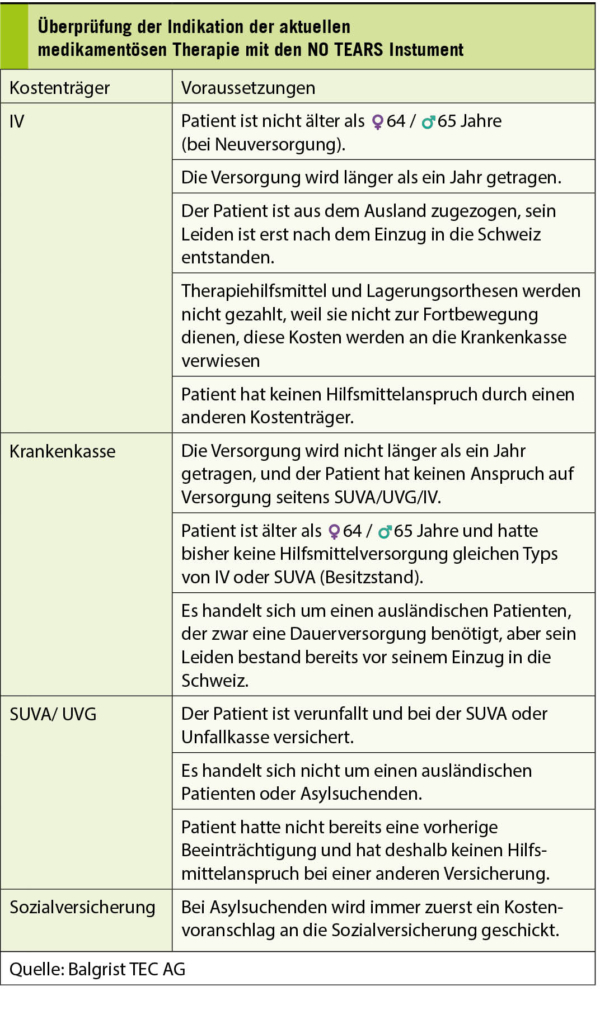

Orthesen, die über ein Jahr getragen werden, werden von IV/Militärversicherung/Unfallversicherung übernommen, wenn der Patient

das AHV-Alter noch nicht erreicht hat. Bei Tragedauer unter einem Jahr und bei Erreichen des AHV-Alters wird die Krankenkasse leistungspflichtig (Ausnahme: bei Kindern für Therapiezwecke auch bei Tragedauer < 1 Jahr). Tabelle 1 fasst die Kostenträger zusammen.

Zusatzpunkte

Adipöser Habitus

Das Volumenplus des Oberschenkels bei Adipositas kann ein Problem für Handelsware und Halbfabrikate sein. Ausreichen kann ein Haftrand an einem konfektionierten Hilfsmittel, um ein Rutschen zu verhindern. Ansonsten muss eine Massorthese angefertigt werden.

Ödembildung

Ödeme können Orthesenversorgungen unmöglich machen. Ein schwankendes Beinvolumen verhindert einen stets ordnungsgemässen Orthesensitz. Kompressionsstrümpfe können hier Abhilfe schaffen. Art der Bestrumpfung und Kompressionsklasse werden von der Ödemursache bestimmt. Bei Bedarf muss ein Angiologe konsultiert werden.

Schuhe – Orthopädische Spezialschuhe für Orthesen

Unterschenkelorthesen und Oberschenkelorthesen mit Fussteil sind unter Umständen für Konfektionsschuhwerk zu breit. Ist dies der Fall, so muss zusätzlich ein Spezialschuh für Orthesen verordnet werden.

Copyright by Aerzteverlag medinfo AG

Leitender Arzt

Technische und Neuro-Orthopädie

Universitätsklinik Balgrist

Forchstrasse 340

8008 Zürich

felix.waibel@balgrist.ch

Teamleiter Technische Orthopädie

Universitätsklinik Balgrist

Forchstrasse 340

8008 Zürich

Die Autoren haben keine Interessenskonflikte im Zusammenhang mit diesem Artikel deklariert.

◆ Orthesen verbessern die Funktion eines geschädigten Körperteils.

◆ Das Ausmass der Funktionseinbusse bestimmt die Art der Orthese.

◆ Orthesen müssen nach Abgabe durch den verordnenden Arzt kontrolliert und Hilfsmittel-induzierte Komplikationen ausgeschlossen werden.

1. Tehraninasr A, Saeedi H, Forogh B, Bahramizadeh M, Keyhani MR. Effects of

insole with toe-separator and night splint on patients with painful hallux valgus:

a comparative study. Prosthet Orthot Int. 2008;32(1):79-83.

2. Hurn SE, Matthews BG, Munteanu SE, Menz HB. Effectiveness of non-surgical

interventions for hallux valgus: a systematic review and meta-analysis. Arthritis Care Res (Hoboken). 2021.

3. Humans JM, Postema K, Geertzen JHB. Elbow orthoses: a review of literature. Prosthetics and Orthotics International. 2004;28(3):263-72.

4. Bhave A, Sodhi N, Anis HK, Ehiorobo JO, Mont MA. Static progressive stretch

orthosis-consensus modality to treat knee stiffness-rationale and literature review. Ann Transl Med. 2019;7(Suppl 7):S256.

5. Chen B, Lin J, Liu L, Niu W. Static Progressive Orthoses for Elbow Contracture:

A Systematic Review. Journal of Healthcare Engineering. 2017;2017:7498094.

der informierte @rzt

- Vol. 12

- Ausgabe 10

- Oktober 2022