- Osteoporose – von Risiken und Chancen

Die Osteoporose ist häufig und führt bei normalen Belastungen zu einer Erhöhung des Risikos von Frakturen typischerweise an der Wirbelsäule, proximal an Femur oder Humerus und distal am Radius. Die Diagnose wird mittels Knochendichtemessung oder aufgrund einer typischen Fraktur gestellt. Osteoporose-Frakturen sind verbunden mit Invalidität und erhöhter Mortalität und das Ziel der Osteoporosediagnostik ist die Verhinderung von Frakturen. Die Osteoporose sollte in Anamnese und Untersuchung gezielt aufgespürt werden. Allgemeine Massnahmen beinhalten eine Überprüfung der Medikamentenliste, Sturzprophylaxe und adäquate Ernährung, unterstützt von Physio- und Ergotherapie sowie Ernährungsberatung. Liegt schon eine typische Fraktur vor, ist die Diagnose der Osteoporose gestellt. Stellen Sie die Diagnose und verhindern Sie Frakturen.

Osteoporosis is a common problem leading to low-impact fractures typically in the spine, proximally at the femur or humerus, and distally at the radius during normal loading. Diagnosis is based on bone densitometry or on a typical fracture. Osteoporotic fractures are associated with disability and increased mortality. The goal of an intervention is to prevent fractures. Osteoporosis should be specifically sought in history and examination. General measures include a review of the medication list, prevention of falls, and adequate nutrition. If a typical fracture is already present, the diagnosis of osteoporosis is established: capture the fracture and prevent the next fracture.

Key Words: osteoporosis, fractures, risks, diagnosis, interventions

Mit der Diagnose Osteoporose wird eine Veränderung der Knochenstruktur bezeichnet, die Krankheitswert besitzt und deren Häufigkeit bei Frauen mit zunehmendem Alter vor allem postmenopausal und, altersmässig etwa 10 Jahre später, auch bei Männern auftritt. Die Erkrankung ist charakterisiert durch eine erniedrigte Knochenmasse und eine Verschlechterung der Mikroarchitektur des Knochengewebes, die zu einer vermehrten Knochenbrüchigkeit und damit zu einer Erhöhung des Frakturrisikos führen (1). Als Folge der verminderten Knochenmasse und -struktur ist der Knochen einer normalen Belastung nicht mehr gewachsen. Die klinisch fassbare Folge ist die Fraktur an typischer Stelle (meist an der Wirbelsäule, inklusive Sakrum, proximal an Femur oder Humerus und distal am Radius), welche spontan, nach einer normalen Belastung (z.B. beim sich bücken) oder aufgrund eines einfachen Sturzes (aus Stehhöhe) auftreten kann.

Die Osteoporose als Diagnose kann mittels Knochendichtemessung (Osteodensitometrie, DXA oder DEXA = Dual Energy X-ray Absorptiometry) oder klinisch aufgrund einer typischen Fraktur diagnostiziert werden.

Messtechnisch ist die Osteoporose mit der Knochendichtemessung definiert als eine Abweichung des Knochenmineralgehalts der Patientin von -2.5 oder mehr Standardabweichungen (dem T-Wert) im Vergleich zu einem Kollektiv von prämenopausalen gesunden Frauen (Der Z-Wert beschreibt hingegen die Abweichung des Knochenmineralgehalts der Patientin im Vergleich zu einem Kollektiv gleichaltriger Frauen) (1).

Klinisch wird die Diagnose einer Osteoporose aufgrund einer typischen Fraktur gestellt. Zu unterscheiden ist eine solche (Insuffizienz-)Fraktur aufgrund einer Osteoporose, von einer Fraktur nach einem «adäquaten» Trauma, wie z.B. einem Sturz von einer höheren Mauer oder auf einer Treppe über mehrere Stufen abwärts, von einem Fahrradsturz oder von einer anderen grossen Belastung, wie z.B. einem mehrstündigen Marsch im Militär (sogenannte Stressfraktur). Hier handelt es sich um Frakturen als Folge einer aussergewöhnlichen Ursache bei jedoch meist normalem Knochen. Überlappungen der Frakturtypen sind natürlich auch hier möglich.

Frakturen aufgrund einer Osteoporose sind gerade bei älteren Menschen oft die Grundlage für eine weitergehende Behinderung bis zum völligen Verlust der Autonomie. Ebenso besteht nach entsprechenden Frakturen eine erhöhte Mortalität. Das Ziel der Osteoporosediagnostik ist deshalb die Verminderung des Frakturrisikos und somit die Verhinderung von Frakturen.

Die Risiken

Da in der Schweiz gemäss neueren Schätzungen über 500’000 Personen unter einer Osteoporose leiden und bei vielen davon die Diagnose wahrscheinlich nicht bekannt ist, sollte in der Sprechstunde gezielt danach gesucht werden. Wie üblich beginnen wir dabei mit der Anamnese.

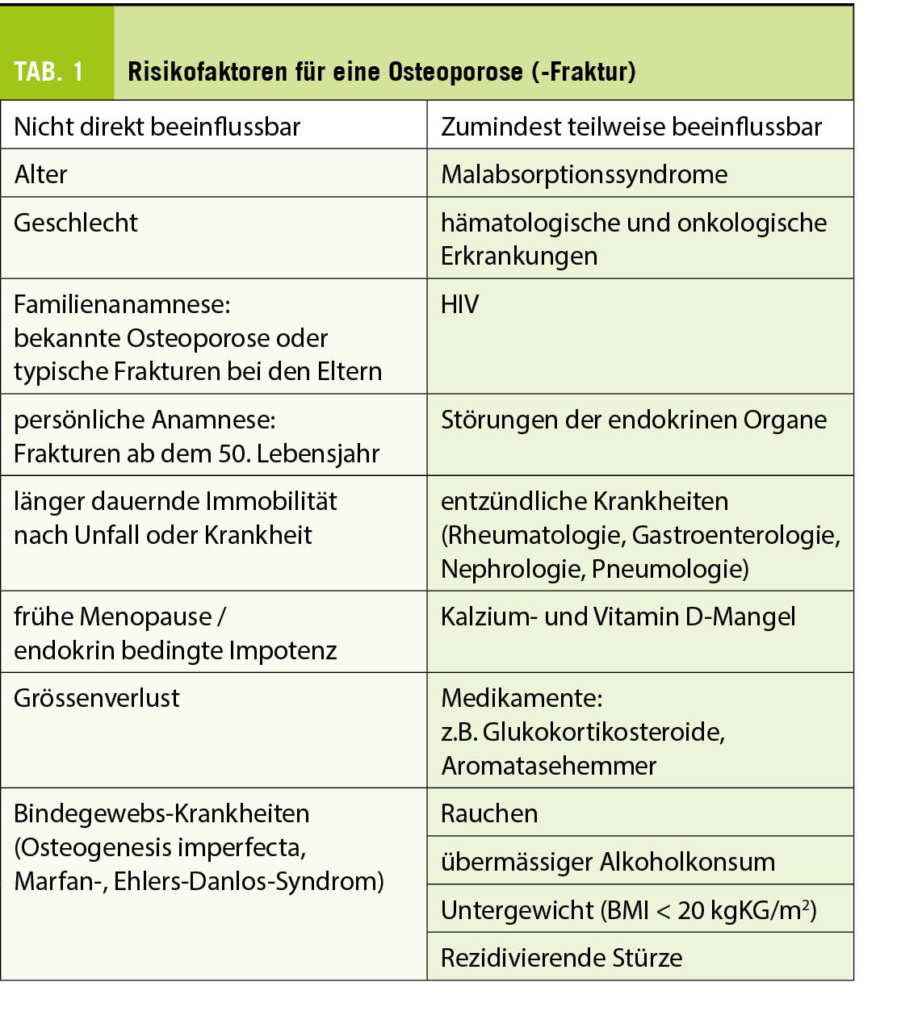

Einen ersten Hinweis auf ein erhöhtes Risiko für eine Osteoporose liefern die bisher bekannten Risikofaktoren, viele davon sind nicht direkt beeinflussbar (2). Dazu gehören, nebst dem Geschlecht, dem Alter, die Familienanamnese mit bekannter Osteoporose oder typischen Frakturen bei den Eltern, die persönliche Anamnese bezüglich Frakturen ab dem 50. Lebensjahr, eine länger dauernde Immobilität nach Unfall oder Krankheit oder eine frühe Menopause bzw. eine endokrin bedingte Impotenz beim Mann.

Weitere, nicht direkt änderbare Risikofaktoren sind Bindegewebs-Krankheiten wie die Osteogenesis imperfecta, das Marfan- oder das Ehlers-Danlos-Syndrom.

Krankheiten als Risikofaktoren sind zumindest teilweise beeinflussbar, dazu gehören unter anderen Malabsorptionssyndrome, hämatologische und onkologische Erkrankungen, HIV sowie Störungen der endokrinen Organe und viele entzündliche Krankheiten aus Rheumatologie, Gastroenterologie, Nephrologie und Pneumologie sowie der Kalzium- und Vitamin D-Mangel.

Zusätzlich kann das Risiko, zum Teil überlappend mit den schon genannten Faktoren, medikamentös sowohl positiv als auch negativ beeinflusst sein; als bekannteste negative Risikofaktoren sind hier, nebst einigen weiteren, die länger dauernde Behandlung mit Glukokortikosteroiden (und anderen Immunsuppressiva) sowie der Einsatz von Aromatasehemmern zu erwähnen.

Zu den grundsätzlich, wenn auch häufig mit wenig Erfolg, beeinflussbaren Risikofaktoren gehören das Rauchen und der übermässige Alkoholkonsum sowie ein Untergewicht mit einem BMI unter 20 kgKG/m2.

Weitere Risikofaktoren stellen rezidivierende Stürze (mehr als 1 Sturz im letzten Jahr) dar, da diese direkte Auslöser von Frakturen sein können.

Ein zusätzlicher anamnestischer Hinweis ergibt sich aus dem Vergleich der aktuellen mit der früheren Körpergrösse, wobei eine Differenz von -5 cm oder, wenn in der Praxis normiert gemessen, von mehr als -2 cm als verdächtig gilt.

Mit der vertieften Anamnese und der körperlichen Untersuchung, inklusive Testung der Gangsicherheit und der Mobilität (Beschreibung z.B. im TOP), werden auch Krankheiten und Ursachen gesucht, die zu Stürzen oder zu einer sekundären Osteoporose führen können.

Eine Labor-Basisdiagnostik zur Erfassung von Ursachen für eine sekundäre Osteoporose vervollständigt die Diagnostik.

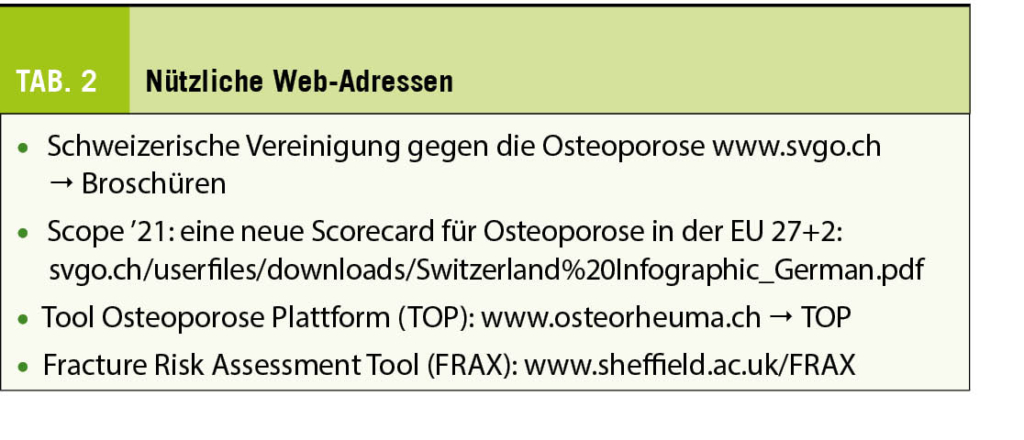

Mit den erfassten Angaben ist nun eine Risikoabschätzung möglich. Diese kann z.B. anhand der Empfehlungen der schweizerischen Vereinigung gegen die Osteoporose (SVGO) 2015 erfolgen, oder auch mittels eines elektronischen Hilfsmittels, wie z.B. mit dem TOP (Tool Osteoporose Plattform) oder mit dem FRAX (Fracture Risk Assessment Tool) der Universität Sheffield (Tab. 2). Die Eingabe eines Knochendichtewertes ist für eine erste Berechnung in beiden Fällen nicht zwingend.

Bestehen aufgrund der Anamnese Hinweise für ein erhöhtes Frakturrisiko, ohne dass eine Fraktur vorliegt, ist als nächster Schritt eine Knochendichtemessung (Osteodensitometrie, DXA) zu empfehlen. Hier ist einschränkend zu erwähnen, dass diese von der Krankenversicherung nur bezahlt wird, wenn sich die Diagnose einer Osteoporose ergibt (T-Score an Wirbelsäule oder Schenkelhals ≤ -2.5) oder eine andere spezifische Indikation gemäss Krankenversicherungsgesetz (KVG) vorliegt, ansonsten muss diese Untersuchung von der Patientin selbst bezahlt werden (Preis aktuell ca. CHF 70.-).

Mit den Resultaten der Osteodensitometrie kann nun die Diagnose einer Osteoporose mittels DXA (gemäss WHO (1) ) gestellt und die Risikoberechnung nochmals durchgeführt werden. Gemäss den Vorschlägen der SVGO ergibt sich daraus die individuelle und alterskorrigierte Indikation zur Behandlung (3). Auch hier gilt, dass die Leistung der Krankenversicherer grundsätzlich nicht die Risikoberechnung, sondern nur die gestellte Diagnose und die Indikation der Medikamente gemäss Spezialitätenliste berücksichtigt, auch wenn eine Behandlung in speziellen Fällen klinisch manchmal auch schon bei osteopenen Knochendichtewerten indiziert wäre.

Zur medikamentösen Therapie liegen mittlerweile verschiedene Therapieprinzipien mit z.T. spezifischen und eingeschränkten Indikationen vor. Deren Einsatzmöglichkeiten sind andernorts schon genügend beschrieben (3). Zu betonen ist jedoch, dass die nicht-medikamentösen Massnahmen wie die Beseitigung von sogenannten «Stolperfallen», ein Kraft- und Koordinationstraining zur Sturzprophylaxe sowie eine vollwertige Ernährung mit genügend Kalzium-, Vitamin D- und Eiweissaufnahme und allenfalls sogar eine Hilfsmittelversorgung mindestens so wichtige Beiträge zur Verhinderung von Frakturen darstellen. Physio- und Ergotherapie sowie Ernährungsberatung können hier wertvolle Dienste leisten.

Die Chancen

Liegt bei der Patientin eine typische Fraktur von Femur, Wirbelkörper, Sakrum oder Humerus ohne adäquates Trauma vor, ist die Frage nach einer Osteoporose schon geklärt, weil das unerwünschte Ergebnis schon stattgefunden hat (der «Biotest» für die Osteoporose ist schon positiv), d.h. die Diagnose der Osteoporose ist prinzipiell schon gesichert. Die Erfassung dieser Patientinnen ist nun auch die vordringlichste Aufgabe; in dieser Situation ist die Gefahr weiterer Frakturen am grössten: Zweitfrakturen treten in 40 – 60% der Fälle in den ersten zwei Jahren auf (3).

Da es sich bei der fehlenden Behandlung nach typischen Frakturen um ein weltweites Problem handelt, hat die International Osteoporosis Foundation (IOF, https://www.osteoporosis.foundation) das Programm «Capture The Fracture» (https://www.capturethefracture.org) entwickelt. Damit soll auf nationaler und internationaler Ebene die Erfassung und Behandlung der Osteoporose verbessert und die Unterversorgung der Patientinnen vermindert werden, damit Frakturen und deren Folgen (Morbidität, Mortalität, finanziell) abnehmen.

Gemäss der Zusammenfassung der grossen europäischen Osteoporose-Studie mit Daten auch für die Schweiz, ist davon auszugehen, dass in der Schweiz 2019 über 500‘000 Menschen, davon über 80% Frauen, an einer Osteoporose litten (4). Im gleichen Zeitraum traten ca. 80‘000 typische osteoporotische Frakturen auf. Ausgehend von FRAX-Daten für die Schweiz wird damit gerechnet, dass über 80% der Patientinnen mit hohem Risiko für (weitere) Frakturen keine adäquate Behandlung erhalten. Die täglichen Beobachtungen lassen annehmen, dass ein Grossteil dieser «Behandlungslücke» Patientinnen mit schon vorhandenen Osteoporosefrakturen betrifft. Und hier liegt nun auch die grosse Chance, wie Sie die Versorgung Ihrer Patientinnen mit einfachen Mitteln verbessern können: Suchen Sie bei Risikopatientinnen in der Anamnese nach Hinweisen für eine Osteoporosefraktur, das heisst: Durchsuchen Sie Ihre Diagnoselisten nach schon erfolgten Frakturen (z.B. «St.n. Schenkelhals- oder pertrochanterer Femurfraktur»), schauen Sie sich vorhandene Röntgenbilder der Wirbelsäule (v.a. seitlicher Thorax und LWS) nochmals an und suchen Sie nach (oft nicht beschriebenen und oft auch anamnestisch nicht schmerzhaft invalidisierenden) Wirbelfrakturen. Erfolgserlebnisse sind Ihnen fast sicher. Wenn keine Fraktur vorliegt, berechnen Sie das Risiko für Frakturen mit einem der erwähnten Hilfsmittel. Messen Sie dann die Knochendichte und behandeln Sie entsprechend den aktuellen Empfehlungen mit den allgemein empfohlenen Massnahmen und bei entsprechender Indikation auch medikamentös. Verhindern Sie auf diese Weise Frakturen und deren Folgen.

Zur besseren Lesbarkeit und aufgrund des Patientinnenkollektivs wurde die weibliche Form gewählt, Männer sind immer mitgemeint.

Universitäre Altersmedizin Felix Platter

Burgfelderstrasse 101

4055 Basel

Universitäre Altersmedizin Felix Platter

Burgfelderstrasse 101

4055 Basel

Rheumatologie Universitätsspital Basel

Spitalstrasse 21/Petersgraben 4

4031 Basel

Die Autoren haben keine Interessenkonflikte im Zusammenhang mit diesem Artikel deklariert.

◆ Eine Osteoporose führt zu einer Erhöhung des Frakturrisikos.

◆ Wenn keine Fraktur vorliegt, ist eine Risikoabschätzung möglich

anhand der Empfehlungen der schweizerischen Vereinigung gegen die Osteoporose (SVGO) 2015, mit dem TOP oder mit dem FRAX (Fracture Risk Assessment Tool) der Universität Sheffield (siehe Tab. 2).

◆ Eine Osteoporose kann mittels Knochendichtemessung (Osteodensitometrie: DXA oder DEXA = Dual Energy X-ray Absorptiometry) oder aufgrund einer typischen Fraktur diagnostiziert werden.

◆ Zweitfrakturen nach einer Osteoporosefraktur treten in 40 – 60% der Fälle in den ersten zwei Jahren auf. Vordringlich ist deshalb die Erfassung und Behandlung von Patientinnen mit einer bestehenden Osteoporosefrakur.

◆ Nicht-medikamentöse Massnahmen wie die Beseitigung von sogenannten «Stolperfallen», ein Kraft- und Koordinationstraining zur Sturzprophylaxe sowie eine vollwertige Ernährung mit genügend

Kalzium-, Vitamin D- und Eiweissaufnahme und allenfalls sogar eine Hilfsmittelversorgung sind wichtige Beiträge zur Verhinderung von Frakturen.

1. World Health Organization. (1994). Assessment of fracture risk and its

application to screening for postmenopausal osteoporosis: report of a WHO study group [meeting held in Rome from 22 to 25 June 1992]. World Health

Organization. (https://apps.who.int/iris/handle/10665/39142)

2. Johnston CB, Dagar M. Osteoporosis in Older Adults. Med Clin North Am 2020 Sep;104(5):873-884

3. Ferrari S, Lippuner K, Lamy O, Meier C. 2020 recommendations for osteoporosis treatment according to fracture risk from the Swiss Association against

Osteoporosis (SVGO). Swiss Med Wkly 2020;150:w20352

4. Willers C, Norton N, Harvey NC, Jacobson T, Johansson H, Lorentzon M, McCloskey EV, Borgström F, Kanis JA. Osteoporosis in Europe: a compendium

of country-specific reports. Arch Osteoporos 2022;17(1):23.

der informierte @rzt

- Vol. 13

- Ausgabe 1

- Januar 2023