- Phytotherapeutische Optionen bei Harnwegsinfekten

Unkomplizierte Harnwegsinfekte gehören zu den häufigsten bakteriellen Infektionen und damit zu den Spitzenreitern bezüglich der Verschreibung von Antibiotika. Die schnell steigenden Raten an antibiotikaresistenten Keimen sind gemäss WHO alarmierend, auch im ambulanten Bereich. Welche Rolle können pflanzliche Arzneimittel spielen in der Prävention und Therapie von Harnwegsinfekten im Sinne eines antibiotikasparenden Ansatzes?

Gemäss den aktuellen SSI-Guidelines (1) empfehlen das BAG und die Schweizerische Gesellschaft für Infektiologie im Zeitalter der Antibiotikaresistenz bei unkomplizierten Harnwegsinfekten antibiotikasparende Therapieansätze, wie erhöhte Flüssigkeitsauf-nahme und NSAR (insbesondere Ibuprofen). In der Praxis werden diese Empfehlungen erweitert, indem unter anderem auch D-Mannose und ausgewählte pflanzliche Arzneimittel diskutiert werden (2). Bei unkomplizierten Harnwegsinfekten und in der Rezidivprophylaxe nimmt die Phytotherapie in vielen Praxen bereits einen festen Platz ein.

Im Folgenden werden Arzneipflanzen, welche häufig und traditionell breit abgestützt bei der Prophylaxe und Therapie von Zystitiden eingesetzt werden, aufgrund der pharmakologischen und klinischen Datenlage beurteilt.

Senfölhaltige Arzneipflanzen wie Meerrettich (Armoracia rusticana) und Kapuzinerkresse (Tropaeolum majus)

Die antibakterielle Wirkung der Isothiocyanate (Senföle) – auch gegen multiresistente Bakterienstämme – ist schon lange bekannt und konnte in vitro mehrfach belegt werden. Bezüglich Reduktion der Resistenzbildung und der Rezidivrate scheint die nachgewiesene Hemmung der bakteriellen Virulenzfaktoren (Internalisierung, Beweglichkeit) sowie der gefürchteten Biofilmbildung eine wichtige Rolle zu spielen. Angocin®, ein Kombinationspräparat mit Meerrettichwurzel (Armoracia rusticana) und Kapuzinerkressenkraut (Tropaeolum majus), welches in Deutschland seit Jahrzehnten und seit einigen Jahren nun auch in der Schweiz erhältlich ist, zeigt in den zahlreichen klinischen Studien deutliche antiinfektive und antientzündliche Eigenschaften bei Infekten der Harnwege sowie eine signifikante Reduktion der Rezidivrate von Harnwegsinfekten bei einer prophylaktischen Einnahme von zwei mal zwei Tabletten pro Tag (3). Da die Tabletten keine Extrakte, sondern die getrockneten Pflanzenteile enthalten, werden für die Akuttherapie hohe Tagesdosen von bis zu fünf mal fünf Tabletten für zwei Tage empfohlen, danach wird die Dosis reduziert. Die publizierten Studien verwendeten meist tiefere Dosen, wohl aus Adhärenzgründen. Es braucht zwar für die Ausheilung mit phytotherapeutischen Ansätzen generell eine längere Therapiedauer als mit Antibiotika, hingegen sinkt die Rezidivrate sowohl bei der alleinigen als auch bei der Add-on-Therapie von Angocin® zu Antibiotika (4).

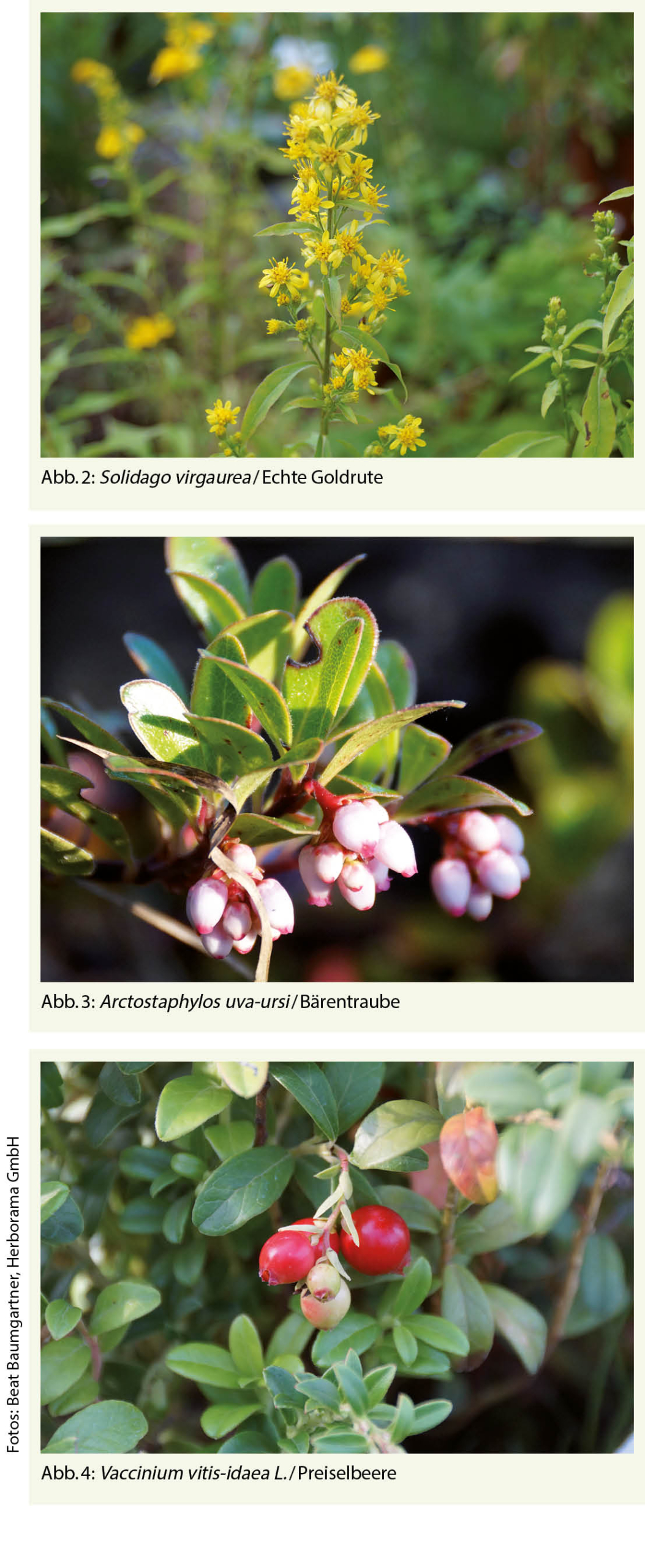

Echte Goldrute (Solidago virgaurea)

Solidago virgaurea ist in der traditionellen Phytotherapie als typische Nierenpflanze bekannt. Verschiedene pharmakologische Untersuchungen zeigen diuretische, antiphlogistische und immunmodulierende Wirkungen, welche jedoch auf keinen einzelnen Inhaltsstoff zurückgeführt werden können. Daher bieten sich Zubereitungen aus Goldrutenkraut als Ergänzung zu rein antiseptisch wirkenden Arzneipflanzen an, um die Entzündungsreaktion der Schleimhäute zu dämpfen. Die gute Verträglichkeit ermöglicht den längerfristigen Einsatz auch zur Rezidivprophylaxe. Diese Erkenntnisse basieren jedoch auf der Erfahrungsmedizin und offenen, nicht randomisierten Studien (5).

Bärentraube (Arctostaphylos uva-ursi)

Extrakte aus Blättern der Bärentraube, Wirkstoff von Cystinol®, sowie das isolierte Arbutin zeigten nach enzymatischer Spaltung zu Hydrochinon bei unkomplizierten Harnwegsinfekten in vitro antibakterielle Effekte auch gegen relevante pathogene Keime. Obwohl die Forschung über Bärentraubenblätter auf die antibakterielle Wirkung von Arbutin bzw. Hydrochinon fokussierte, dürften auch der hohe Gerbstoffgehalt sowie die Flavonoide zur antibakteriellen und in vitro nachgewiesenen antiphlogistischen Wirkung beitragen. Die immer wieder diskutierte Toxizität von Arbutin kann nach aktuellem Wissensstand bei sachgemässem Gebrauch ausgeschlossen werden (6). Offiziell empfohlen wird nach wie vor eine Einnahme von maximal fünf mal pro Jahr während je maximal einer Woche. Auch ist der pH-Wert des Urins nicht relevant für die Wirksamkeit. Während für die Therapie von Harnwegsinfekten überzeugende klinische Daten fehlen, werden in den deutschen S3-Leitlinien zur Prävention von Harnwegsinfekten Bärentraubenblätterextrakte für maximal einen Monat empfohlen basierend auf einer Studie, welche nach einmonatiger Gabe in Kombination mit Löwenzahn eine lang anhaltende Rezidivreduktion beschreibt (7).

Kranbeere (Vaccinium macrocarpon) und Preiselbeere (Vaccinium vitis-idaea)

In vitro konnten Proanthocyanidine aus der in Nordamerika angebauten Kranbeere (Cranberry) die Adhäsionsfähigkeit von E. coli in höheren Konzentrationen sowie die Biofilmbildung hemmen (8). In der mit der Kranbeere verwandten europäischen Preiselbeere wurden ebenfalls zahlreiche phenolische Inhaltsstoffe, auch zahlreiche Proanthocyanidine gefunden. Zwar können die klinischen Daten zur Kranbeere nicht direkt auf die Preiselbeeren übertragen werden, aber es kann davon ausgegangen werden, dass die auf den Proanthocyanidinen bzw. deren Metaboliten basierende antiadhäsive Wirkung auch analog für die Preiselbeere gelten. Zumindest scheint eine Wirkung der derzeit zur Verfügung stehenden Preiselbeersäfte (als Nahrungsergänzungsmittel) aufgrund der Rückmeldungen der Patientinnen in den Hausarztpraxen und in den Apotheken vorhanden zu sein. Eine systematische Dokumentation fehlt aber leider. Möglicherweise ist die Effektivität auch der Proanthocyanidine eine Frage der Dosierung.

Ätherische Oele

Zunehmend werden auch ätherische Öle bezüglich ihrer antimikrobiellen und antiinflammatorischen Eigenschaften untersucht. Gegen E. coli sehr gute Wirkung und zum Teil auch eine ausgeprägte Hemmung der Biofilmbildung zeigten bei in vitro-Untersuchungen die ätherischen Öle von Thymian (Thymus zygis), Majoran (Origanum majorana), Oregano (Origanum vulgare) und Rosmarin (Rosmarinus officinalis). Für Oregano-Öl konnte in vitro eine gute antimikrobielle Wirkung gegen E. coli nachgewiesen werden, welche sich in der stationären Phase und nicht in der Wachstumsphase befanden, was bezüglich Persistenz der Bakterien und Rezidive relevant sein dürfte. Die Kombination von Oregano-Öl mit Chinolonen erreichte sogar eine mit Antibiotika allein nicht mögliche vollständige Eradikation der geprüften E. coli, die Wirkung von Nitrofurantoin wurde verstärkt (9). Solche Kombinationen bieten ganz neue therapeutische Ansätze. Denn ätherische Öle zeigen vielversprechende Optionen als Alternative oder Ergänzung zu Antibiotika, die es sich lohnt genauer in klinischen Studien zu untersuchen.

Phytotherapeutika – ungenutztes Potential

Wie zahlreiche in vitro-Untersuchungen und teilweise auch klinische Studien zeigen, liegt in Vielstoffgemischen, wie es Arzneipflanzen sind, ein interessantes antibakterielles Potential, welches die Resistenzbildung verhindern kann und auch bei multiresistenten Keimen zu greifen vermag. Es ist daher dringend notwendig, diese Erkenntnisse aus in vitro-Forschungen weiter klinisch zu prüfen. Es lohnt sich, Arzneipflanzen mit ihren diversen, auch die Virulenzfaktoren beeinflussenden Wirkprinzipien einzusetzen, um den Antibiotikaverbrauch zu minimieren. Dagegen erwähnen die aktuellen SSI-Guidelines lediglich Cranberry-Saft mit der Wertung, dass es bislang kaum Hinweise darauf gebe, dass Cranberry-Saft Harnwegsinfekte erfolgreich verhindere (1). Verschiedene Review-Artikel und die Erfahrungen aus dem Praxisalltag zeigen jedoch eine Rezidivreduktion insbesondere bei jungen Frauen (10).

Für einen erfolgreichen alleinigen therapeutischen Einsatz von pflanzlichen Arzneimitteln bei unkomplizierten Zystitiden gilt zu beachten, dass eine ausreichend hohe Dosierung gewählt werden muss, um die nötige Konzentration im Zielgewebe zu erreichen (s. Beispiel Senföle). Von Vorteil sind auch Kombinationen von Arzneipflanzen mit verschiedenen Wirkprofilen. So hat sich das Kombinationspräparat mit Tausendgüldenkraut, Liebstöckelwurzel und Rosmarinblättern (Canephron®), das seit kurzem auch in der Schweiz auf dem Markt ist, bei akuten Harnwegsinfekten bewährt (11). Individuelle Urtinkturen- oder Teemischungen – magistral zu verschreiben – mit antibakteriell, antientzündlich und aquaretisch wirkenden Arzneipflanzen wie Bärentraubenblätter (Uvae-ursi folium), Echtes Goldrutenkraut (Solidaginis virgaureae herba), Brennesselblätter (Urticae folium), Birkenblätter (Betulae folium), Schachtelhalmkraut (Equiseti herba) erweitern ebenfalls die Therapieoptionen.

Ein weiterer interessanter Ansatz ist die Kombination von Antibiotika mit pflanzlichen Zubereitungen. Erste klinische Studien mit Kombinationstherapien von Antibiotika mit Angocin® zeigten weniger Rezidive. Auch ätherische Öle in Kombination mit Antibiotika haben das Potential, die Entwicklung von Resistenzen zu hemmen. Angesichts des enormen Problems mit antibiotikaresistenten Keimen sind Forschungsansätze in dieser Richtung unerlässlich.

Urtinkturenmischung nach Rezeptur von Frau Dr. med. M. Oberholzer-von Tolnai

Tropaeoli majoris (Kaupuzinerkresse) tinctura 15 ml

Solidaginis virgaureae (Echte Goldrute) tinctura 20 ml

Urticae dioicae (Brennessel) tinctura 15 ml

D.S.: akut: 5 mal 20 gtt/d, prophylaktisch 3 mal 20 gtt/d oder vor

dem Schlafengehen 30 gtt nüchtern in etwas Wasser einnehmen.

Die Schweizerische Medizinische Gesellschaft für Phytotherapie SMGP ist der einzige Verband in der Schweiz, der eine kontinuierliche Fort- und Weiterbildung in Phytotherapie für die akademischen Medizinalberufe anbietet. Das Fähigkeitsprogramm Phytotherapie (SMGP) ist von den entsprechenden Gremien der Schweizer Medizin, Veterinärmedizin und Pharmazie anerkannt und seit vielen Jahren bewährt. Vermittelt werden Theorie und Praxis. Die jedes Jahr stattfindende Jahrestagung bietet einen vielfältigen Überblick zu aktuellen Themen. Die 35. Schweizerische Jahrestagung für Phytotherapie beleuchtet das Thema «Das therapeutische Potential antientzündlicher Arzneipflanzen» und findet am 25.11.2021 in Baden statt. Das Thema Harnwegsinfekte wird am 28. Oktober 2021 im Rahmen des Fähigkeitsprogramms in Wädenswil vertieft. Informationen zur SMGP und zu den Anlässen finden Sie hier:

www.smgp.ch

Ein herzlicher Dank gilt Herrn Dr. sc. nat. Beat Baumgartner, Herborama GmbH, für die zur Verfügung gestellten Fotos, sowie Herrn Prof. Dr. sc. nat. Beat Meier für die wertvolle Unterstützung.

Copyright Aerzteverlag medinfo AG

eidg. dipl. Apothekerin, Fähigkeitsausweis FPH in Phytotherapie

Ricketwilerstrasse 15

8405 Winterthur

dorothea.staub@gmail.com

Vizepräsidentin SMGP

Hochstrasse 51

8044 Zürich

b.falch@smgp.ch

Die Autorinnen haben in Zusammenhang mit diesem Artikel keine Interessenskonflikte deklariert.

◆ Senfölhaltige Pflanzen zeigen in vitro und in vivo gute prophylaktische und therapeutische antibakterielle Wirkung.

◆ Die Blätter der Bärentraube zeigen eine gute antibakterielle Wirkung bei bisher überschätzter Toxizität.

◆ Ätherische Öle bergen ein grosses antibakterielles Potential. Sie ermöglichen eine bessere Eradikation, auch von multiresistenten Keimen (hier ist auch eine Kombination mit Antibiotika denkbar).

◆ Kombinationen von antibakteriellen, aquaretischen und antiinflammatorischen Wirkprinzipien verschiedener Pflanzen haben sich in der Praxis bewährt.

◆ Für einen Antibiotika-sparenden Ansatz bei HWI können Phytotherapeutika einen wichtigen Beitrag in der Prophylaxe und Therapie, ev. als Add-on-Therapie, leisten.

1. https://ssi.guidelines.ch/guideline/2981 (Stand 28.4.21)

2. Altwegg O, Weisskopf S, Mattmüller M, Spieler P, Grandinetti T, Hilfiker A, Carp PC, Huttner A, Calmy A, Hasse B, Etter G, Tarr P., Akute Blasenentzündung – Behandlung ohne Antibiotika. Prim Hosp Care Allg Inn Med. 2020;20(01):23-28.

3. Albrecht U, Goos KH, Schneider B., A randomised, double-blind, placebo-controlled trial of a herbal medicinal product containing Tropaeoli majoris herba (Nasturtium) and Armoraciae rusticanae radix (Horseradish) for the prophylactic treatment of patients with chronically recurrent lower urinary tract infections. Current Medical Research and Opinion. 2007;23(10):2415-2422.

4. Lau I, Albrecht U, Kirschner-Hermanns R., Phytotherapie bei katheterassoziierten Harnwegsinfekten: Beobachtungsstudie zur Wirksamkeit und Sicherheit einer fixen Kombination mit Kapuzinerkressenkraut und Meerrettichwurzel. Urologe A. 2018 Dec;57(12):1472-1480.

5. HMPC Assessment Report on Soliago virgaurea L., herba., 2008;Doc. Ref. EMEA/HMPC/285759/2007

6. de Arriba SG, Naser B, Nolte KU., Risk assessment of free hydroquinone derived from Arctostaphylos Uva-ursi folium herbal preparations. Int J Toxicol. 2013 Nov-Dec;32(6):442-53.

7. https://www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/043-044l_S3_Harnwegsinfektionen_2017-05.pdf (Stand 21.5.21)

8. Foo LY, Lu Y, Howell AB, Vorsa N. A-Type proanthocyanidin trimers from cranberry that inhibit adherence of uropathogenic P-fimbriated Escherichia coli. J Nat Prod. 2000 Sep;63(9):1225-8.

9. Xiao S, Cui P, Shi W, Zhang Y. Identification of essential oils with strong activity against stationary phase uropathogenic Escherichia coli. Discov Med. 2019 Oct;28(154):179-188.

10. Fu Z, Liska D, Talan D, Chung M. Cranberry Reduces the Risk of Urinary Tract Infection Recurrence in Otherwise Healthy Women: A Systematic Review and Meta-Analysis. J Nutr. 2017 Dec;147(12):2282-2288.

11. Wagenlehner FM, Abramov-Sommariva D, Höller M, Steindl H, Naber KG. Non-Antibiotic Herbal Therapy (BNO 1045) versus Antibiotic Therapy (Fosfomycin Trometamol) for the Treatment of Acute Lower Uncomplicated Urinary Tract Infections in Women: A Double-Blind, Parallel-Group, Randomized, Multicentre, Non-Inferiority Phase III Trial. Urol Int. 2018;101(3):327-336.

der informierte @rzt

- Vol. 11

- Ausgabe 8

- August 2021