- Psychische Symptomatik unter Kortikosteroiden

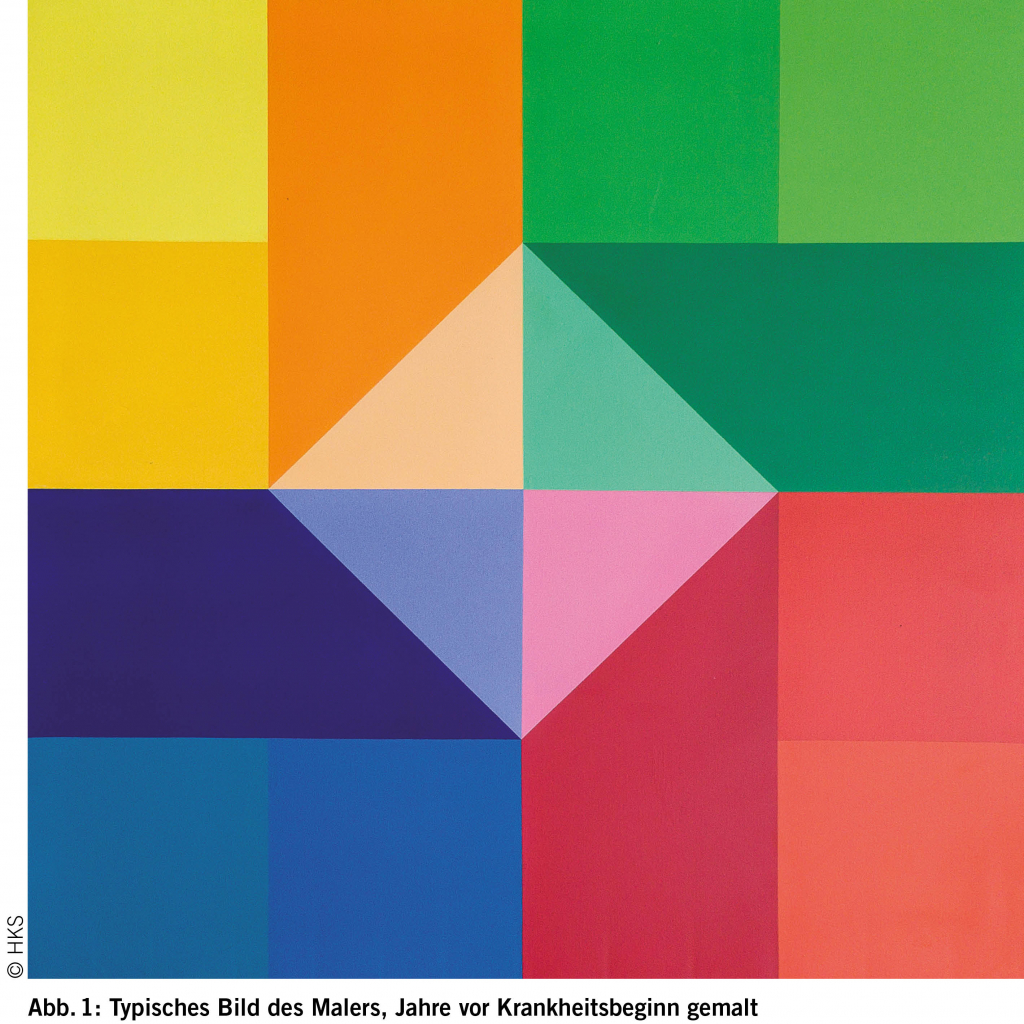

Ein damals 82-jähriger Internist und Hobbymaler von kon-struktiv-konkreter Kunst erinnert sich an eine dunkle Periode seines Lebens. Wegen einer Fehlbeurteilung wurde er erfolglos über Monate mit Kortikosteroiden in hohen Dosen behandelt. An Nebenwirkungen entwickelte sich neben einem insulinpflichtigen Diabetes eine psychische Symptomatik mit eindrücklichem Einfluss auf sein künstlerisches Schaffen.

HKS: Herr Kollege, wie sind Sie als erfahrener Internist zur konstruktiv-konkreten Kunst gekommen?

XY: Meine Liebe zur Geometrie und zu Farben, insbesondere Spektral- und Komplementärfarben, geht bereits auf die Gymnasialzeit zurück und hat mich schon früh zum konstruktiven Zeichnen verführt. Mein Lieblingsmaler war Henri Matisse. In meiner Assistenzarztzeit hatte ich Gelegenheit, eine Ausstellung mit Serigraphien des Malers Serge Poliakoff zu besuchen, dessen Bilder mich sehr beeindruckt und massgeblich beeinflusst haben. Eine Begegnung mit Max Bill, dem damaligen Exponenten der Zürcher konkreten Kunst, war in den 60-er Jahren für mein weiteres Schaffen prägend – hat er sich doch über meine ersten Werke wohlwollend lobend geäussert.

HKS: Nun zu Ihrer Krankheit. Welches waren die ersten Symptome, die zur Behandlung mit Kortikosteroiden geführt haben?

XY: Ich erwachte an einem Morgen an Schmerzen und Schwäche der Beine, verspürte Unsicherheit beim Gehen, wankte hin und her und stürzte wiederholt. Dabei bestanden keine Lähmungen, ich konnte die Beine im Liegen frei bewegen. Darauf wurde ich notfallmässig auf der Neurologie hospitalisiert, wo nach vielen Abklärungen die Diagnose einer chronisch inflammatorischen demyelinisierenden Polyneuropathie (CIDP) gestellt wurde. Die Behandlung umfasste Prednison hochdosiert, initial parenteral und Imurek® sowie im Verlauf Gabapentin (Neurontin®), Pregabalin (Lyrica®), Tizanidin (Sirdalud®), Amitriptylin (Saroten®), Opiate u.a. Ich war enttäuscht, dass meine Beschwerden trotz dieser ausgedehnten Medikation in keiner Art und Weise besserten.

HKS: Wie ist es dann weiter gegangen?

XY: Die intensivsten Schmerzen blieben unverändert, dazu gesellten sich eine Gewichtszunahme, im Spiegel erkannte ich mich kaum wieder wegen Schwellungen unter den Augen und sah fast aus wie ein Vollmond, daneben Müdigkeit sowie eine Zuckerkrankheit, die mit Insulin behandelt werden musste. Vor allem aber wurde ich schwer depressiv, das Leben schien mir total sinnlos. Ich erkannte mich selbst nicht mehr. Meinen engsten Mitmenschen gegenüber benahm ich mich unmöglich, hässig, aufbrausend, brüllte grundlos die Nachbarskinder an bis sie weinten.

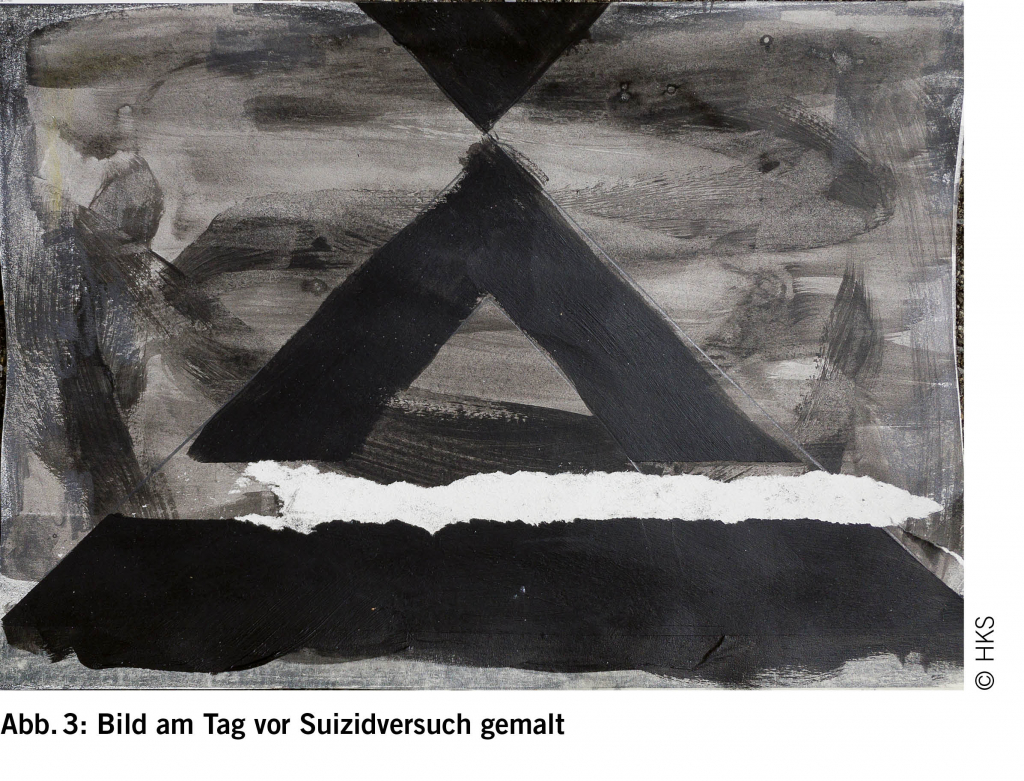

Meine Wahrnehmungen veränderten sich vollständig, ich transformierte zu einer asozialen, bösartigen Person. Ich erinnere mich, dass ich dem Kätzchen des Nachbars, das ich immer geliebt und gestreichelt habe, grundlos einen Fusstritt versetzte, obwohl ich mir selbst nicht erklären konnte, warum. Die Situation wurde immer unerträglicher. Ich mied jeglichen Kontakt zu meiner Umgebung. Die normale Empathie war völlig abhandengekommen, ich hasste mich und alle in meiner Umgebung, sah überall nur Feinde. Ich verspürte das Bedürfnis, meine Aggressionen mit Hammer und Meissel abzureagieren und ging mit verschiedenen Skizzen zu einem Bildhauer, in dessen Werkstatt ich dann während vier Wochen auf einen Stein einhämmerte. Das niedergedrückte Leben im stockdunklen Tunnel empfand ich als hoffnungslos und ich versuchte, mich selbst umzubringen, um mich nur aus dieser schrecklichen Situation zu befreien.

HKS: Welchen Einfluss hatte dieser Zusatnd auf Ihre Malerei?

XY: Meine depressive, völlig veränderte Wahrnehmung, meine negative Stimmung, mein aussichtsloses Leben verübten einen sehr merkwürdigen Einfluss. Ich hatte den Eindruck, dass die konstruktiv-konkrete, strenge Geometrie mir meine künstlerische Freiheit rauben oder zumindest einschränken würde. Ich wollte frei klecksen, Farbe verschmieren – ohne imaginäre Vorschriften – freche Farbkombinationen nach Belieben zufällig auf die Leinwand bringen. Alle Lineale, Massstäbe und Winkel warf ich in den Backofen und formte daraus meine erste «Akrylglas» Plastik.

HKS: Nun, heute sind Sie ohne Schmerzen, lediglich mit einem Stock unterwegs. Was brachte die Heilung.

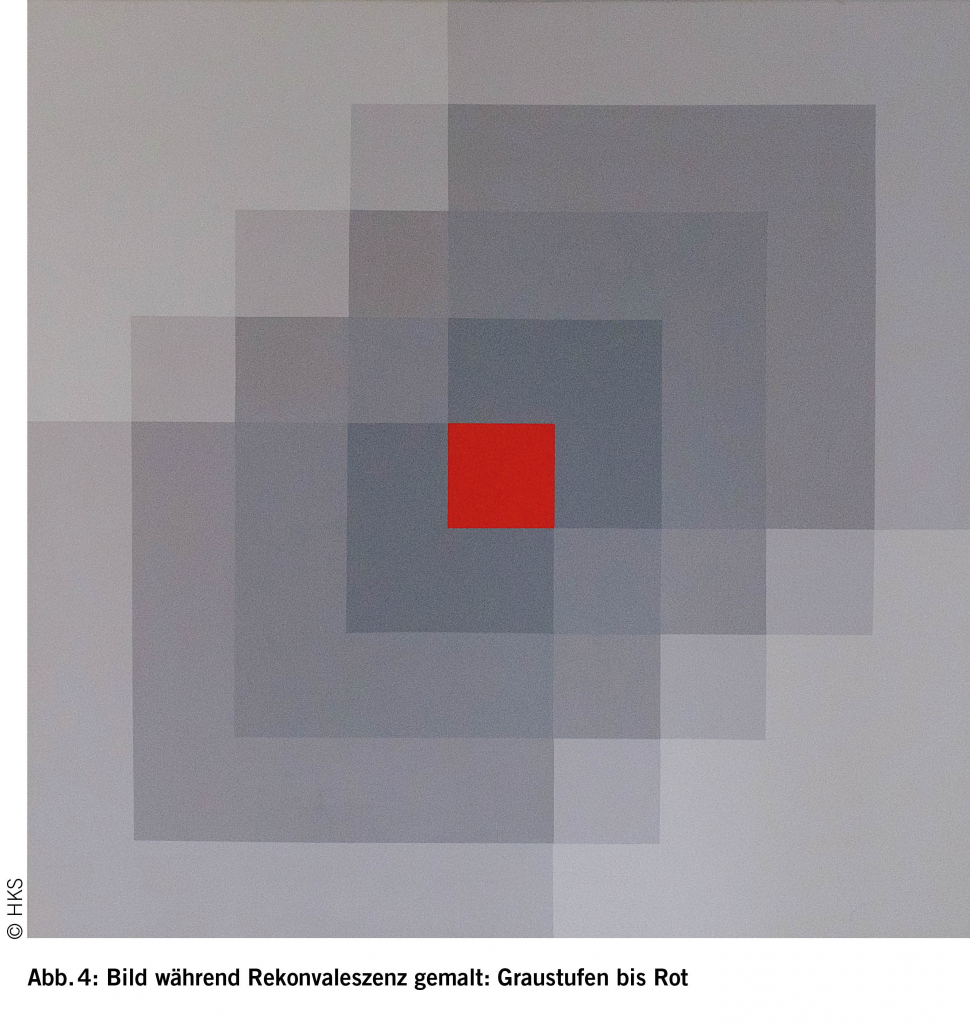

XY: Eine ärztlich Neubeurteilung führte nach über einem Jahr endlich zur Diagnose einer hochgradigen degenerativen Spinalkanalstenose L3-5. Ich wurde notfallmässig operiert und erfuhr nach der Dekompressions-Operation, dass sich zahlreiche Fragmente einer prolabierten Diskushernie in die Cauda equina abgesenkt hätten und äusserst mühsam herausgespült werden mussten. Bereits in der ersten Nacht nach der Operation realisierte ich, dass die Schmerzen verschwunden waren. Glücklicherweise erholte ich mich allmählich wieder vollständig und alle Medikamente konnten abgesetzt werden, wobei sich interkurrent noch Symptome einer Unterfunktion der Nebennierenrinde entwickelt haben. Rückblickend ist klar, dass die Medikamente aufgrund einer Fehlbeurteilung eingesetzt wurden, was aber offensichtlich an ihrer Möglichkeit, schwere Nebenwirkungen zu bewirken, nichts geändert hat.

HKS: Ich danke Ihnen, dass Sie uns Einblick in Ihre Leidensgeschichte gewähren.

Kurzkommentar aus medizinhistorischer und kunstgeschichtlicher Sicht

Bei diesem Patienten wurde aufgrund eines akut aufgetretenen Schmerzsyndroms in beiden Beinen zuerst die Diagnose einer chronisch inflammatorischen demyelinisierenden Polyneuropathie gestellt. Deren Prävalenz liegt bei ca. 0.8 bis 0.9 pro 100‘000 und es ist bekannt, dass diese Diagnose tendenziell zu häufig gestellt wird. Vor allem dem zeitlichen Verlauf der Symptomentwicklung kommt bei der vorliegenden Fehlbeurteilung eine Bedeutung zu; während sich die Symptomatik bei einem Guillain-Barré-Syndrom oder bei einer akuten inflammatorischen demyelinisierenden Polyneuropathie eher rasch entwickelt, ist bei der chronischen Form eine schleichende Entwicklung über Wochen typisch, wobei der genaue Beginn der Symptomatik oft nicht angegeben werden kann. Bei einer Betrachtungsweise, die auch apriorische Wahrscheinlichkeiten berücksichtigen würde, müsste auch die Tatsache der hohen Prävalenz von degenerativen Skelettveränderungen im Alter ins Kalkül einbezogen werden.

Diese Krankengeschichte eines klassischen iatrogenen M. Cushing mit einem steroidinduzierten Diabetes mellitus und psychischer Begleitsymptomatik lässt ältere Generationen von Kollegen namentlich aus dem Raum Zürich sofort an den Namen Bleuler denken.

In seinem Lehrbuch findet sich die Diagnose im Kapitel «Geistesstörungen in engem Zusammenhang mit Körperkrankheiten» als «Endokrines Psychosyndrom». Die Schilderung der Symptomatik, die vom oben geschilderten Patienten stammen könnte und welche weitgehend gleichartig sei wie diejenige eines «Hirnlokalen Psychosyndroms» lautet folgendermassen: «Das Psychosyndrom ist gekennzeichnet durch Störungen der Antriebhaftigkeit, der Stimmungen und der Einzeltriebe, bei völligem oder weitgehendem Erhaltenbleiben der intellektuellen Funktionen. Besonders charakteristisch ist ein plötzliches, unvermitteltes Einschiessen von Trieben oder Verstimmungen. Menschen sitzen untätig herum, vernachlässigen ihre Körperpflege in schauderhafter Art. Sie können ihre Umgebung furchtbar quälen, anspucken u.s.w. In leichteren Fällen macht sich die Veränderung der Antriebhaftigkeit und der Stimmungen nach aussen vor allem in einem Abbau des Verantwortungsbewusstseins, des Taktgefühls, der Rücksichtnahme auf andere, des persönlichen Hingabewillens, der Voraussicht und Stete im Planen und Handeln geltend». Weiter: «Bei der Anwendung von Cortison werden erwartungsgemäss wechselhafte Verstimmungen und Störungen der Antriebshaftigkeit beobachtet, jedoch nur bei ungefähr 1% der Behandelten treten ausser Verstimmungen, Erregungen und apathischen Zuständen eigentliche Psychosen mit Verwirrung, Halluzinationen und Wahnideen auf».

Das Lehrbuch der Psychiatrie von Eugen Bleuler erlebte von der Erstpublikation 1916 bis 1983 insgesamt 15 Auflagen, wobei ab der 7. Auflage seinem Sohn Manfred die Aufgabe zufiel, das «Lehrbuch mit den Fortschritten der Zeit Schritt halten» zu lassen. Die wunderbaren, blumigen und stimmigen Beschreibungen von pathologischen Zustandsbildern, die sich engrammartig ins Gedächnis des Lesers einprägen, gelten heute als überholt – sie machen im Zeichen der Zeit Platz für eine distanziert-nüchterne Klassifizierung, z.B. nach ICD-10 F06.

Künstlerisch-kreative Schöpfungen von psychisch Erkrankten finden seit langer Zeit Interesse sowohl bei Kunstschaffenden als auch im Rahmen der Kunstgeschichte und der Psychiatrie. So etablierten sich im Lauf des 20. Jahrhunderts spezialisierte Sammlungen wie diejenige des Heidelberger Psychiaters und Kunsthistorikers Hans Prinzhorn (1886–1933), die seit 2001 der breiten Öffentlichkeit zugänglich ist, oder die von Jean Dubuffet initiierte Collection de l’Art Brut, die 1975 als Schenkung nach Lausanne gelangte und 1976 für das Publikum geöffnet wurde. Noch bekannter ist namentlich in der Deutschschweiz das Werk von Adolf Wölfli, das im Rahmen der Adolf Wölfli-Stiftung im Kunstmuseum Bern seit 1975 in Einzel- und Gruppenausstellungen sowie Publikationen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird.

Die vorliegende Fallvorstellung zeigt eindrücklich, wie auch eine reversible psychische Erkrankung infolge einer somatischen Medikation einen markanten Ausdruck im künstlerischen Schaffen finden kann.

Facharzt FMF Innere Medizin und Gastroenterologie

Neuhausstrasse 18

8044 Zürich

Schulthess_hk@swissonline.ch