- Rehabilitation bei pneumologischen Krankheitsbildern

Die pulmonale Rehabilitation (PR), ob stationär oder ambulant durchgeführt, stellt einen wichtigen Eckpfeiler in der nicht-medikamentösen Behandlung vieler Lungenerkrankungen dar. Sie ist eine individualisierte Zusammenstellung interdisziplinärer und evidenzbasierter Therapien mit dem Ziel die Lebensqualität der Patienten zu steigern bei gleichzeitiger Reduktion der Symptome und Steigerung der körperlichen Leistungsfähigkeit. Zwischenzeitlich ist die Evidenz vor allem für die Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) hervorragend, aber auch für andere pulmonale Erkrankungen mehren sich die positiven Ergebnisse. Um die Effekte möglichst lang zu erhalten, ist die Anbindung der Patienten an Maintenance-Programme im Anschluss an die PR von besonderer Bedeutung.

Pulmonary rehabilitation (PR), regardless provided as an inpatient or outpatient PR, is an important cornerstone in the non-pharmacological treatment of many pulmonary diseases. It is an individualized set of interdisciplinary and evidence-based therapies with the goal of improving patients’ quality of life while reducing symptoms and increasing exercise capacity. In the meantime, the evidence is excellent, especially for chronic obstructive pulmonary disease (COPD), but positive results are also increasing for other pulmonary diseases. In order to maintain the effects as long as possible, the connection of patients to maintenance programs following PR is of particular importance.

Key Words: Pulmonale Rehabilitation, COPD, Erhaltungsprogramme, körperliche Aktivität, körperliche Leistungsfähigkeit

Die pulmonale Rehabilitation (PR) ist eine hochwirksame Massnahme zur Verbesserung der körperlichen Leistungsfähigkeit und Symptome, sowie zur Verringerung von Krankenhausaufenthalten bei Patienten mit chronischen Atemwegs- und Lungenerkrankungen. Sie ist definiert als die Durchführung von auf den Patienten zugeschnittenen Therapien, die darauf abzielen, den physischen und psychischen Zustand von Patienten mit chronischen Atemwegserkrankungen zu verbessern und die langfristige Aufrechterhaltung gesundheitsfördernder Verhaltensweisen zu stärken (1).

Patienten mit chronischen Atemwegserkrankungen wie chronisch obstruktiver Lungenerkrankung (COPD), Asthma und interstitieller Lungenerkrankung (ILD) können unter vielfältigen körperlichen (pulmonalen und extrapulmonalen), emotionalen und/oder sozialen Einschränkungen leiden, die die Teilnahme an einem PR-Programm rechtfertigen. In der Versorgung pulmonaler Patienten wird man diesen komplexen Krankheitsbildern alleine nur durch eine reguläre medikamentöse Behandlung in der Regel nicht gerecht. Die krankheitsbedingten Auswirkungen sind aber nicht nur für die Patienten bedeutsam, sondern haben durch die häufig hohen Kosten in der Versorgung dieser Patienten für die Gesellschaft einen grossen Stellenwert (2). Tatsächlich klafft aber immer noch eine erhebliche Lücke zwischen dem Wissen über die Vorteile einer PR und der tatsächlichen Teilnahme von Patienten an einer PR. Die Gründe für diese Diskrepanz sind u.a. eine unzureichende Finanzierung, begrenzte Ressourcen für PR-Programme, unzureichende Kostengutsprachen, mangelndes Bewusstsein von und Wissen über den Prozess und die Vorteile einer PR bei Gesundheitsfachkräften, Kostenträgern, Patienten und Pflegepersonal, suboptimale Nutzung einer PR durch geeignete Patienten und begrenzte Ausbildung von PR-Fachkräften (3). In dieser Arbeit soll eine Übersicht über den Bereich der PR gegeben werden.

Kernelemente der pulmonalen Rehabilitation

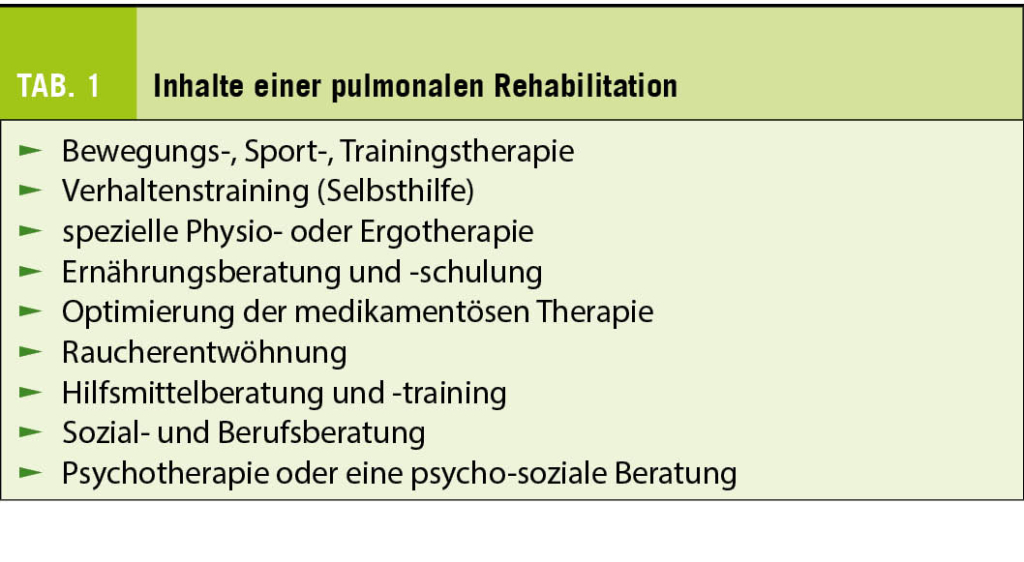

Die PR hat physiologische, symptomlindernde, psychosoziale und gesundheitsökonomische Vorteile für Patienten mit chronischen Atemwegs- und Lungenerkrankungen in verschiedenen Bereichen gezeigt (3). Typische Inhalte einer pulmonalen Rehabilitation sind in Tabelle 1 wiedergegeben. Die Dauer einer stationären PR ist der Regel ca. 3 Wochen. Ambulante Programme bestehen aus 2-3 Lektionen pro Woche (davon 2 Lektionen kardiopulmonales Ausdauertraining) und dauern 8-12 Wochen. Die Richtlinien der Schweizerischen Gesellschaft für Pulmologie (SGP), der Swiss-Reha und der Kantone gewährleisten in der Schweiz einen einheitlichen Qualitätsstandard (4-6).

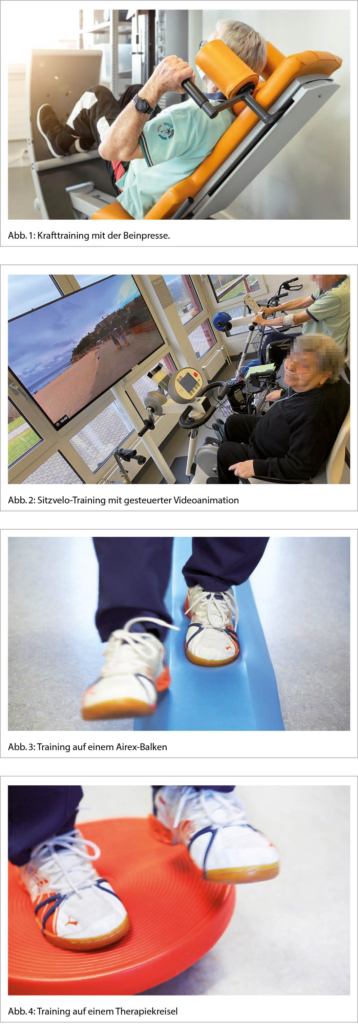

In aller Regel ist es durch die pulmonale Erkrankung und der dadurch bedingten verminderten körperliche Aktivität zu einer physischen Dekonditionierung gekommen. Die hiermit verknüpfte verminderte Belastbarkeit und verstärkte Dyspnoesymptomatik sind die Beschwerden, welche die Patienten am häufigsten beschreiben. Deshalb steht im Zentrum der PR auch die Rekonditionierung mit dem Ziel der Steigerung der Belastbarkeit. Hierbei stellen Bewegungs-, Sport-, Trainingstherapie die Kernelemente der Rehabilitation dar. Im Rahmen des physischen Abbaus steigt die Sturzgefahr, weshalb Koordination und Balancefähigkeit im Rahmen des Trainings auch adressiert werden sollten (7). Die Abbildungen auf der nächsten Seite zeigen pulmonale Patienten beim Krafttraining (Abb. 1), Ausdauertraining (Abb. 2) und Koordinations- bzw. Balancetraining (Abb. 3 und 4).

Doch sind die anderen Komponenten nicht minder wichtig. Zum Beispiel sollte bei noch rauchenden Patienten die PR durch ein strukturiertes Raucherentwöhnungsprogramm ergänzt werden oder bei respiratorischer Insuffizienz eine Langzeitsauerstofftherapie eingeleitet werden. Beide Massnahmen gelten zumindest bei der COPD als lebensverlängernd (8, 9).

Zu Beginn einer PR werden standardisierte Eintrittsuntersuchungen durchgeführt und jeweils Ziele festgelegt, welche regelmässig im Verlauf der PR auf das Erreichen überprüft werden. Die Elemente der PR werden individuell auf die Bedürfnisse der Patienten zusammengestellt, gewichtet und je nach Verlauf der PR adjustiert.

Um den Bedürfnissen und den individuellen Problemstellungen der Patienten gerecht zu werden, braucht es ein erfahrenes interdisziplinäres Team, welches sich regelmässig bespricht. Neben den betreuenden Pneumologen arbeiten in einem solchem Team medizinisches Fachpersonal wie Physio-, Sport- und Ergotherapeuten, Krankenpflegepersonal, Psychologen, Logopäden, Sozialpädagogen und Ernährungsberater.

Indikationen zur pulmonalen Rehabilitation

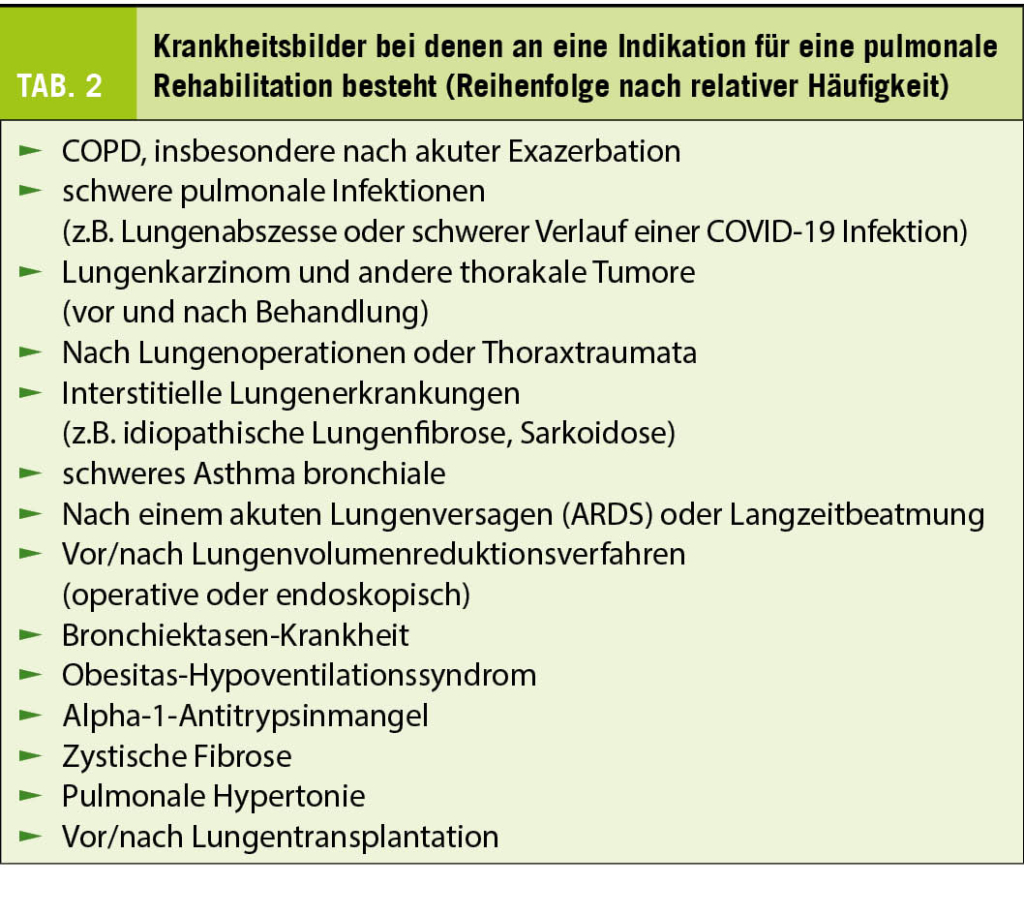

Prinzipiell sollte an die Durchführung einer PR gedacht werden, wenn als Folge einer Schädigung, bei Vorliegen von voraussichtlich nicht nur vorübergehenden Funktionsstörungen oder drohender oder bereits manifester Beeinträchtigungen, über die kurative Versorgung hinaus, intensive Therapiemassnahmen erforderlich sind, um die Fähigkeitsstörung oder Beeinträchtigung zu vermeiden, zu beseitigen, zu bessern oder eine Verschlimmerung zu verhindern. Krankheitsbilder, bei denen an eine PR gedacht werden sollte, sind in Tabelle 2 aufgeführt. Die Patienten müssen eine Rehabilitationsbedürftigkeit aufweisen, die Rehabilitationsprognose sollte positiv sein und eine Rehabilitationsfähigkeit der Patienten sollte gegeben sein. Prinzipiell muss ein Kostengutsprachegesuch beim Kostenträger vor Beginn der Rehabilitation gestellt werden. Entsprechend müssen in diesem Gesuch die zuvor erwähnten Bedingungen adressiert werden. In aller Regel erfolgt eine Überprüfung des Gesuchs durch den medizinischen Dienst der Krankenversicherungen.

Ergebnisse der pulmonalen Rehabilitation

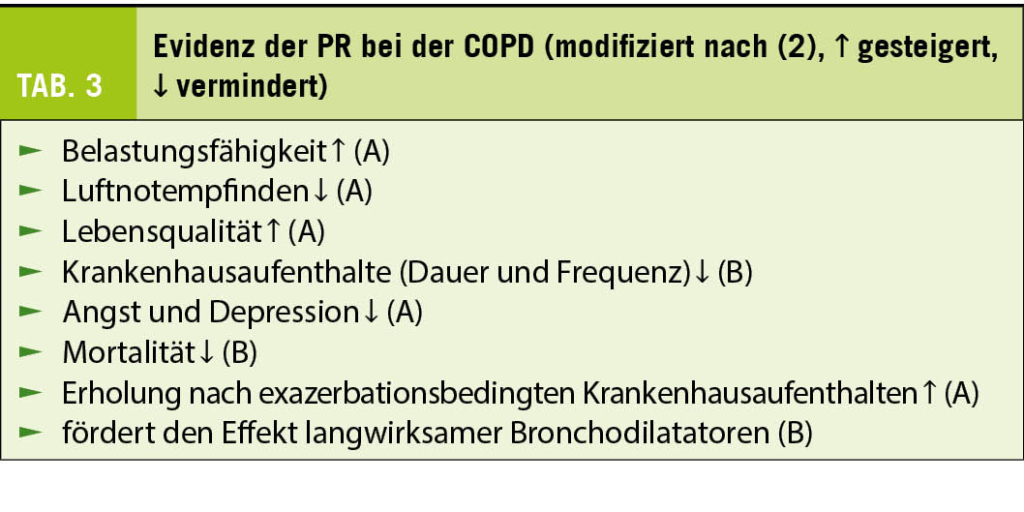

Vor allem für die COPD ist die Evidenz der PR umfangreich und überzeugend. In Tabelle 3 sind Evidenzlevel der Auswirkungen einer PR aufgeführt. Erstmalig wird im aktuellen GOLD-Report von 2023 die PR bei der COPD als lebensverlängernde Massnahme beschrieben (2). Aber auch bei den anderen Erkrankungen, welche in Tabelle 2 aufgeführt sind, mehren sich die positiven Ergebnisse, welche teils in randomisiert kontrollierten Studien gezeigt wurden und Einzug in die jeweiligen Therapieempfehlungen gefunden haben (10-14).

Ambulante oder stationäre Rehabilitation

Prinzipiell können Rehabilitationsmassnahmen mit vergleichbarem Erfolg der stationären Rehabilitation auch ambulant durchgeführt werden, gerade bei der COPD. Die Rahmenempfehlungen zur ambulanten und stationären pulmonalen Rehabilitation sind von der SGP erstellt worden und liegen vor. Es bestehen für beide Formen der Rehabilitation Listen der akkreditierten Einrichtungen (15-18).

Allerdings liegt es in der Natur des ambulanten Settings, dass die Patienten zwischen PR und häuslicher Umgebung hin- und herfahren müssen, was für schwerer erkrankte Patienten eine Limitation bedeutet. Insbesondere nach akut-stationärem Aufenthalt mit einer schwereren pulmonalen Erkrankung kommt zumeist nur die stationäre PR in Frage.

Pulmonale Rehabilitation und was dann?

Die PR ist eine effektive therapeutische Intervention. Trotzdem hat sich der Benefit als zumeist nicht nachhaltig erwiesen. Ohne strukturiertes Erhaltungsprogramm nach einer PR ist der Ausgangszustand wie vor der PR oft nach 12 Monaten wieder erreicht (19).

Als Erhaltungsprogramme nach einer PR bieten sich unter anderem folgende Optionen an:

Überwachtes Training in einer Physiotherapiepraxis, nicht überwachtes Training in der häuslichen Umgebung, zentrumsbasiertes Training in einer ambulanten PR, erneute stationäre PR, Telerehabilitation, -coaching, häusliches Training via Smartphone-Applikation, Aktivitätsmonitoring und führen von Trainings-Tagebücher.

Die Datenlage ist jedoch uneinheitlich, weshalb eindeutige Empfehlungen noch nicht ausgesprochen werden können.

Problemstellungen und Zukunft der pulmonalen Rehabilitation

Der demographische Wandel führt zu einem steigenden Bedarf an rehabilitativen Leistungen. Entsprechend müssen vermehrt Leistungsaufträge vergeben bzw. vorhandene erweitert werden. Durch das DRG-System steigt der Druck auf die Akut-Spitäler, die Patienten möglichst schnell zu entlassen bzw. in eine Rehabilitationseinrichtung zu verlegen. Dies führt dazu, dass die Krankheitsschwere in den Rehakliniken stetig steigt. Aber auch die Multimorbidität der Patienten fordert eine intensivere und aufwendigere Versorgung.

Historisch bedingt sind die Reha-Kliniken zum Teil eher zentrums- und spitalfern gelegen. Insbesondere bei einer unter Umständen notwendigen Rückverlegung ins Spital steigt der Aufwand. Der Personal- und Fachkräftemangel ist aus den Akutspitälern bereits hinreichend bekannt und betrifft selbstverständlich auch den Reha-Sektor. Im ärztlichen Bereich ist die Rehabilitation nicht im Fokus, sodass zumindest zum Teil eine Kompensation durch Ärzte aus dem Ausland erfolgen muss. Der bürokratische Aufwand hat auch in der Rehabilitation erheblich zugenommen, aber nur zum Teil kann dies durch Erweiterung der EDV ausgeglichen werden.

Schlussfolgerung

Die PR stellt einen wichtigen und erfolgreichen Bereich der therapeutischen Versorgung von Patienten mit pulmonalen Erkrankungen dar. Eine individualisierte, multimodale Zusammenstellung therapeutischer Interventionen supervidiert durch ein interdisziplinäres PR-Team verbessert die Symptomatik, steigert die Lebensqualität und die Leistungsfähigkeit. Neben einer stationären Versorgung für die schwerer Erkrankten gibt es in der Schweiz ein grosses Netz ambulanter PR-Einrichtungen. Um den PR-Erfolg möglichst lang zu konservieren ist die Etablierung eines auf die Bedürfnisse der Patienten zugeschnittenen Erhaltungsprogramms erforderlich. Da der Bedarf an PR steigen wird aber gleichzeitig vor allem ein Personalmangel im Reha-Sektor herrscht, ist ein beherztes Angehen der Problemstellungen im Bereich der PR notwendig, um den Patienten auch zukünftig rehabilitative Leistungen flächendeckend anbieten zu können.

Copyright bei Aerzteverlag medinfo AG

1 Zürcher RehaZentren Klinik Wald und Davos

2 Faculty of Health, Department for Pulmonary Medicine,

Universität Witten/Herdecke, Witten, Deutschland

Der Autor hat keine Interessenkonflikte im Zusammenhang mit diesem Artikel deklariert.

◆ Eine PR ist eine evidenzbasierte nicht-medikamentöse Therapie, welche bei zahlreichen pulmonalen Krankheitsbildern zu einer

Besserung der Leistungsfähigkeit und Symptomatik führt, sowie zur Steigerung der Lebensqualität beiträgt.

◆ Während ambulante Programme 8-12 Wochen dauern und eher für etwas leichter erkrankte Patienten in Frage kommen, sind stationäre Programme ca. 3 Wochen lang und vor allem für schwerer erkrankte Patienten nach Akutspital-Aufenthalt gedacht.

◆ Kernelemente einer PR sind die Trainings- und Sporttherapie, welche neben dem klassischen Ausdauertraining auch Kraft-, Koordinations- und Balancetraining beinhalten sollten. Andere Module werden nach den Bedürfnissen der Patienten individuell ergänzt.

◆ Strukturierte Erhaltungsprogramme im Anschluss an eine PR

intendieren einen möglichst langfristigen Erhalt der Verbesserungen im Rahmen der PR.

1. Spruit MA, Singh SJ, Garvey C, et al. ATS/ERS Task Force on Pulmonary Rehabilitation. An official American Thoracic Society/European Respiratory Society statement: key concepts and advances in pulmonary rehabilitation. Am J Respir Crit Care Med. 2013 Oct 15;188(8):e13-64. doi: 10.1164/rccm.201309-1634ST. Erratum in: Am J Respir Crit Care Med. 2014 Jun 15;189(12):1570. PMID: 24127811.

2. https://goldcopd.org/wp-content/uploads/2022/12/GOLD-2023-ver-1.1-2Dec2022_WMV.pdf. Zugriff 20.12.2022

3. Rochester CL, Vogiatzis I, Holland AE, et al. ATS/ERS Task Force on Policy in Pulmonary Rehabilitation. An Official American Thoracic Society/European Respiratory Society Policy Statement: Enhancing Implementation, Use, and Delivery of Pulmonary Rehabilitation. Am J Respir Crit Care Med. 2015 Dec 1;192(11):1373-86. doi: 10.1164/rccm.201510-1966ST. PMID: 26623686.

4. https://www.pneumo.ch/files/pneumo/pdf/Fachpersonen/Pulmonale%20Rehabilitation/Anforderung_Pulm_Rehabilitation_D_02.2020.pdf. Zugriff 20.12.2022

5. https://www.zh.ch/content/dam/zhweb/bilder-dokumente/themen/gesundheit/gesundheitsversorgung/spitalplanung_2013/20200616_SPL2023_%20Erläuterungen%20zum%20ZH-Leistungsgruppen-Modell%20Rehabilitation.pdf. Zugriff 20.12.2022

6. https://www.swiss-reha.com/api/rm/D63X8PK463A3PMR/211104-swiss-reha-kriterien-pulmonale-rehabilitati.pdf. Zugriff 20.12.2022

7. Beauchamp M, Hill K, Goldstein R et al. Impairments in balance dis- criminate fallers from non-fallers in COPD. Respir Med 2009; 103: 1885 – 1891

8. Kotz D, Batra A, Kastaun S. Smoking Cessation Attempts and Common Strategies Employed. Dtsch Arztebl Int. 2020 Jan 6;117(1-2):7-13. doi: 10.3238/arztebl.2020.0007. PMID: 32008606; PMCID: PMC7008148.

9. Branson RD. Oxygen Therapy in COPD. Respir Care. 2018 Jun;63(6):734-748. doi: 10.4187/respcare.06312. PMID: 29794207.

10. https://www.ginasthma.org. Zugriff 20.12.2022

11. https://www.escardio.org/Guidelines/Clinical-Practice-Guidelines/Pulmonary-Hypertension-Guidelines-on-Diagnosis-and-Treatment-of Zugriff 20.12.2022

12. https://www.esmo.org/guidelines/guidelines-by-topic/lung-and-chest-tumours Zugriff 20.12.2022

13. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5933636/ Zugriff 20.12.2022

14. https://europepmc.org/article/med/32164083 Zugriff 20.12.2022

15. https://www.pneumo.ch/files/pneumo/pdf/Fachpersonen/Pulmonale%20Rehabilitation/Akkreditierungsanforderungen%20pulmonale%20Reha_ambulant_D_10.2022.pdf Zugriff 20.12.2022

16. https://www.pneumo.ch/files/pneumo/pdf/Fachpersonen/Pulmonale%20Rehabilitation/Anforderung_Pulm_Rehabilitation_D_02.2020.pdf Zugriff 20.12.2022

17. https://www.pneumo.ch/files/pneumo/pdf/Fachpersonen/Pulmonale%20Rehabilitation/Liste%20ambulante%20Rehabilitationszentren_2022%2009%2026.pdf Zugriff 20.12.2022

18. https://www.pneumo.ch/files/pneumo/pdf/Fachpersonen/Pulmonale%20Rehabilitation/Liste%20stationäre%20Rehabilitationszentren_2022%2005%2025.pdf Zugriff 20.12.2022

19. Spruit MA, Pitta F, McAuley E et al. Pulmonary Rehabilitation and Physical Activity in Patients with COPD. A, J Respir Crit Care Med 2015; 192: 924 – 933.

der informierte @rzt

- Vol. 13

- Ausgabe 2

- Februar 2023