- RETO KRAPFs Medical Voice

Frisch ab Presse:

Behandlung des Gestationsdiabetes: Ist früher auch besser?

Die wichtigsten Risikofaktoren für einen Gestationsdiabetes sind ein erhöhter BMI bei einer eher älteren Mutter sowie die Prävalenz des Typ 2 Diabetes in der Allgemeinbevölkerung. Ein unbehandelter Gestationsdiabetes kann zu erhöhtem fetalem Wachstum, vermehrten Geburtskomplikationen, Präeklampsie oder einer neonatalen Hypoglykämie führen. Aus diesen Gründen wird mit einem oralen Glukosetoleranztest im 2.Trimester (24-28. Schwangerschaftswochen) ein Gestationsdiabetes gesucht. Führen eine frühere Abklärung und Behandlung auch zu einer besseren Prognose für Mutter und Kind? Der Hintergrund für diese Fragestellung ist die Beobachtung, dass negative Schwangerschaftsverläufe mit steigenden Glukosekonzentrationen in der Frühschwangerschaft korrelieren. Dies gilt auch für Glukosewerte, die formell noch im Normbereich sind. Für die Korrelation konnte kein Glukoseschwellenwert nachgewiesen werden.

Bei etwa 800 Frauen mit Einzelschwangerschaft und einer Risikokonstellation, wurde die Diagnose eines Gestationsdiabetes im Schnitt schon in der 16. Schwangerschaftswoche gestellt, und zwar mittels eines oralen Glukosetoleranztestes. Die Hälfte davon wurde danach beobachtet und erst behandelt, wenn der zweite Glukosetoleranztest im angestammten 2. Trimester den Gestationsdiabetes bestätigte. Die zweite Gruppe wurde sofort behandelt. Die frühe Behandlungsgruppe wies marginal weniger Komplikationen beim Kind auf, aber ohne nachweisbaren Effekt auf die Gesundheit der Mutter. Wie aus früheren Studien bekannt, hat der mit der Glukosetoleranz abgeklärte Gestationsdiabetes eine signifikante Spontanremissionsrate: In dieser Studie hatte ein Drittel der früh getesteten Mütter zwischen der 24. und 28. Schwangerschaftswoche keinen Gestationsdiabetes mehr. Diese und die Resultate (1) einer früheren Studie, die auch keinen relevanten Effekt auf die neonatale und mütterliche Gesundheit fand, sind Argumente vorerst bei der angestammten Praxis, d.h. dem Diabetes-Screening im 2. Trimester zu verbleiben (2).

1. American Journal of Obstetrics and Gynecology 2020, doi: 10.1016/j.ajog.2019.12.021, 2. NEJM 2023, doi:10.1056/NEJMoa2214956

Sekundärprophylaxe thromboembolischer Ereignisse bei malignen Neoplasien

Die direkt wirkenden oder neuen oralen Antikoagulantien (DOAK oder NOAK) haben ihre Wirksamkeit in der Therapie und Sekundärprophylaxe von Thromboembolien unter Beweis gestellt. Patientinnen und Patienten mit einer maligne Neoplasie haben ein 7-fach erhöhtes Thromboembolie-Risiko und wegen der hohen Rezidivgefahr ist eine langdauernde Antikoagulation notwendig. Die bisherigen Wirksamkeitsstudien hatten mehrheitlich onkologische Patientinnen und Patienten ausgeschlossen. Die vorliegende Studie schliesst nun diese Lücke. Die direkt wirkenden Antikoagulantien erwiesen sich im Vergleich mit den niedermolekularen Heparinen als ebenbürtig. Die Nachbeobachtung nach einer initialen Thromboembolie bezüglich neuer Ereignisse oder Tod betrug etwas bescheidene 6 Monate. Es wurden 335, resp 336 Patientinnen und Patienten in eine der beiden Gruppen randomisiert. Die Nebenwirkungen waren in beiden Gruppen ebenfalls vergleichbar (etwa 34% in beiden Gruppen). Ein praktisch wichtiges Studienresultat, das die Verhinderung weiterer Thromboembolien in dieser Patientengruppe vereinfacht.

JAMA 2023, doi:10.1001/jama.2023.7843, verfasst am 20.06.2023

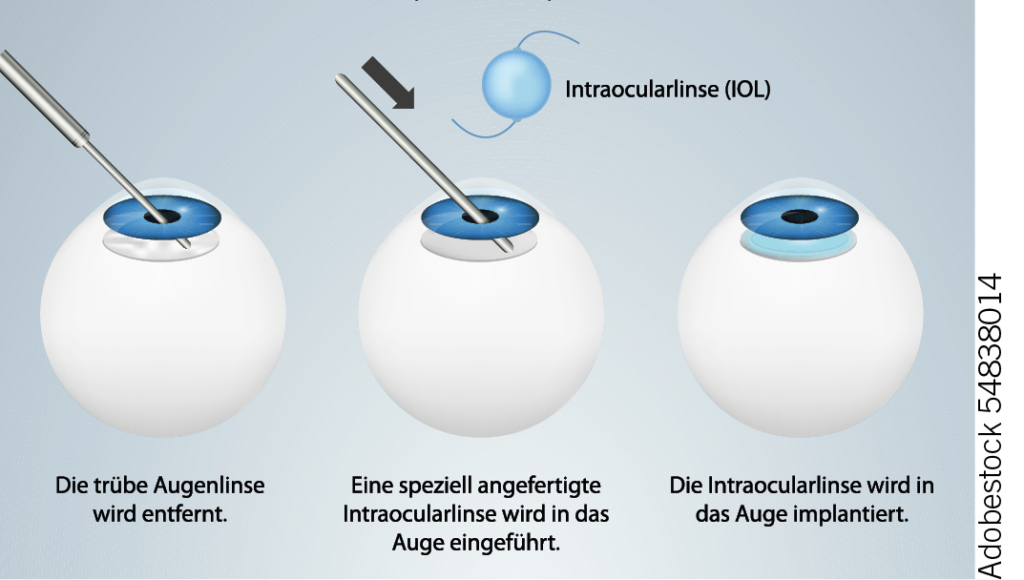

Beidseitige Katarakte: Beide zusammen oder einer nach dem anderen operieren?

Mit zunehmendem Alter nimmt auch die Katarakthäufigkeit, und zwar oft bilateral zu. Eine holländische Studie kommt zum Schluss, dass die gleichzeitige Operation beider Augen gegenüber der Strategie „eines nach dem anderen“ bezüglich Sicherheit äquivalent ist. Allerdings ist der Vorbereitungs- und Kontrollaufwand geringer, sodass ökonomische Vorteile errechnet werden können. Für Holland wären dies etwa 27 Millionen Euro pro Jahr.

The Lancet 2023, doi.org/10.1016/S0140-6736(23)00525-1, verfasst am 21.06.2023

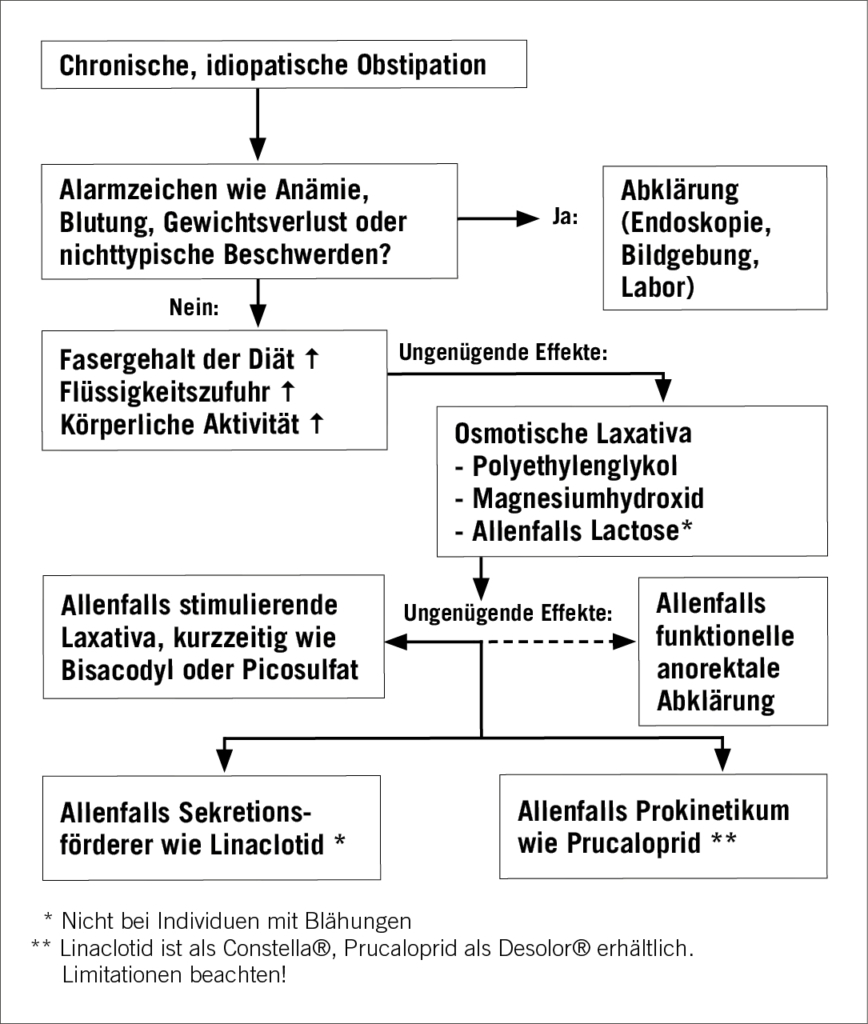

Neue Empfehlungen: Behandlung der chronischen, idiopathischen Obstipation

Etwa 10% der Individuen in der Allgemeinbevölkerung sollen darunter leiden! Anstelle von vielen Worten publizieren wir hier die aktualisierten Behandlungsempfehlungen der Amerikanischen Gesellschaft für Gastroenterologie als Figur (1). Wir empfehlen auch die Konsultation der entsprechenden, gut verfassten Kommentare in der zweiten Zitation (2).

1. Gastroenterology 2023, doi.org/10.1053/S0016-5085(23)00638-8, 2. Gastroenterology 2023, doi.org/10.1053/j.gastro.2023.03.214, beide Publikationen sind als open access frei zugänglich, verfasst 21.06.2023

Weniger als eine halbe Minute für Hintergrundwissen über…

Risikofaktoren für lokale Rezidive und Metastasen bei Plattenepithelkarzinomen der Haut

Plattenepithelkarzinome („Basaliome“ oder „Spinaliome“) der Haut sind bei Männern 3 mal häufiger als bei Frauen. Sie nehmen mit dem Alter fast exponentiell zu (z.B. sind sie 5-10 mal häufiger im Alter von 75 als in einem von 55 Jahren). Die Prognose ist meist ausgezeichnet, ausser wenn folgende Risikofaktoren vorliegen:

• Lokalisation an Schläfen, Ohren und Lippen

• Oberflächlicher Durchmesser > 2 cm

• Tumor aus einer Narbe hervorgegangen

• Histologisch schlechte Differenzierung

• Infiltrationstiefe von > 2 mm oder Wachstum unter das subkutane Fett

• Nachweis einer Lymphgefäss- oder einer perineuralen Infiltration

NEJM 2023, DOI: 10.1056/NEJMra2206348, verfasst am 23.06.2023

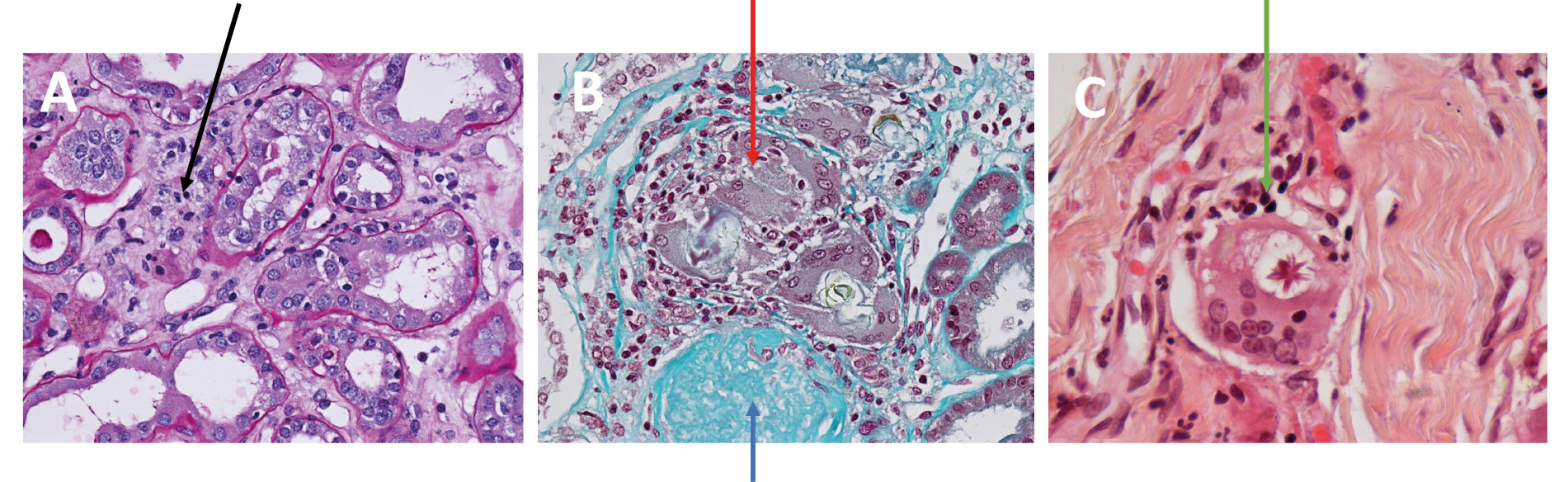

Welche Diagnose würden Sie stellen?

Ein 48-jähriger Mann beklagt über mehrere Wochen Müdigkeit, Appetitlosigkeit und einen Gewichtsverlust von 6 kg. Sein Kalzium ist erhöht (2,65 mmol/L). Das PET-CT zeigt supra- und infradiaphragmale Lymphknotenvergrösserungen, die geschätzte glomeruläre Filtrationsrate beträgt 44 ml/min ohne Proteinurie und bei einem unauffälligen Urinsediment.

Die wahrscheinlichste Diagnose ist:

1. Malignes Lymphom mit paraneoplastischer Glomerulopathie (membranöse Glomerulonephritis)

2. Sarkoidose

Antwort:

Ein Malignes Lymphom könnte einen grossen Teil der Symptome und der Befunde erklären. Ein blandes Urinsediment und das Fehlen einer Proteinurie sprechen aber dagegen.

Die Hyperkalzämie und die Niereninsuffizienz ohne

wegweisenden Urinbefund sind typisch für eine Sarkoidose. Bei dieser gibt es eine grosse Palette von Veränderungen des Nierengewebes. Typisch – wie bei diesem Patienten bioptisch bestätigt – ist aber eine granulomatöse interstitielle Nephritis. Histologisch findet man sog. nicht-verkäsende Granulome gebildet aus mehrkernigen Riesenzellen, epitheloide Makrophagen und Fibrose. Die Aetiologie der Sarkoidose ist immer noch ungeklärt. Die Hyperkalzämie ist Folge einer endogenen Hypervitaminose D, da die Makrophagen in den Granulomen die sog. 1-alpha-Hydroxylase exprimieren können, welche das Vitamin D bioaktiviert (Konversion von 25-Hydroxy- in das 1,25-Dihydroxy-Vitamin D).

Richtig ist also Antwort 2. Die nachstehenden Abbildungen der Biopsie bei diesem Patienten illustrieren typische Befunde bei einer Sarkoidose.

Kidney 360, DOI: 10.34067/KID.0000000000000176, verfasst am 20.06. 2023

A) Interstitielle Fibrose/Granulationsgewebe mit Makrophagen (einige sog. epitheloidzellig) und Lymphozyten (schwarzer Pfeil)

B) Mehrkernige Riesenzellen (entstehen aus verschmelzenden Makrophagen) mit lamellierten Ablagerungen sog. Schaumann Körperchen, die bei 70% der Fälle nachweisbar sind (roter Pfeil).Im unteren Bildrand eine kugelförmige Fibrose ohne zentrale Nekrose, als ohne «Verkäsung» (blauer Pfeil).

C) Mehrkernige Riesenzelle umgeben von einer lymphoplasmozytären Infiltration. Im Zentrum der Riesenzelle ein sog. Asteroidkörperchen, das aus verschiedenen intrazellulären Strukturen entstanden ist. Es kommt im Gegensatz zu den Schaumann-Körperchen eher selten vor (10%) und ist nicht spezifisch für eine Sarkoidose (grüner Pfeil).

Wir bedanken uns ganz herzlich bei Bertrand Chauveau (Université de Bordeaux) für die freundliche Erlaubnis, diese schönen

histologischen Bilder zu publizieren.

krapf@medinfo-verlag.ch