- RETO KRAPFs Medical Voice

Frisch ab Presse:

Opioide sind unwirksam bei akuten lumbo- oder zervikovertebralen Schmerzen

Haben Sie je in dieser Situation Opioide auch schon verschrieben? Eine australische Wirksamkeitsstudie untersuchte Patientinnen und Patienten mit Rückenschmerzen im Lendenwirbel- oder Halswirbelbereich ohne radikuläre Symptome, innerhalb von 12 Wochen deren Auftretens. Das verwendete Opioid (Oxycodon bis 20 mg pro Tag) war im Vergleich zu Plazebo nicht in der Lage, die Schmerzintensität innerhalb von 6 Wochen signifikant besser zu beeinflussen. Das «Brief Pain Inventory» (1) mit einer Skala von 0-10, wobei eine höhere Punktzahl intensivere Schmerzen anzeigt, wurde zur Erfassung der Schmerzintensität verwendet. Diese betrug nach 6 Wochen unter Oxycodon knapp 2,8 und unter Plazebo 2,25 Punkte, also etwa gleich viele. Obstipationen waren in der Oxycodon-Gruppe doppelt so häufig, obwohl das Studienpräparat auch Naloxon enthielt (2). Es gibt also keinen Grund für eine Opioidtherapie bei dieser Form von unspezifischen, akuten Rückenschmerzen.

1. Eine deutschsprachige Version des «Brief Pain Inventory» finden Sie unter www.drk-schmerzzentrum.de,

2.The Lancet 2023, doi.org/10.1016/S0140-6736(23)00404-X, verfasst am 10.07.2023

Soll man die glomeruläre Filtrationsrate auf der Basis einer Kreatinin- oder einer Cystatin-C-Bestimmung schätzen?

Eigentlich sollte man die glomeruläre Filtrationsrate mindestens zwischendurch im Verlauf oder bei kritischen Situationen direkt messen! Es ist als Fortschritt zu werten, dass es bald einfachere Bestimmungsmethoden gibt, welche die ambulante, mit relevanten Fehlern behaftete 24-Stunden-Sammlung bald obsolet machen könnten. Die geschätzte GFR, kurz eGFR, hat Nachteile, sowohl wenn sie Cystatin-C-basiert, als auch Kreatinin-basiert errechnet wird. Auf jeden Fall sind diese eGFRs sowohl in der Ambulanz (1) als auch bei akuten Hospitalisationen (2) nicht miteinander vergleichbar, und Diskrepanzen sind mehr oder weniger alltäglich. Die Cystatin-C- basierte eGFR ergibt in der Regel deutlich tiefere Werte als die Kreatinin-basierte eGFR. Es gibt zwar indirekte Hinweise, dass die Cystatin-C-basierte eGFR näher bei der Wahrheit ist, aber keine wirklichen Beweise für diese Annahme.

1.CJASN 2023, DOI: 10.2215/CJN.0000000000000217,

2.American Journal of Kidney Diseases 2023, doi.org/10.1053/j.ajkd.2023.03.005, verfasst am 13.07.2023

Testen Sie Ihr Wissen…

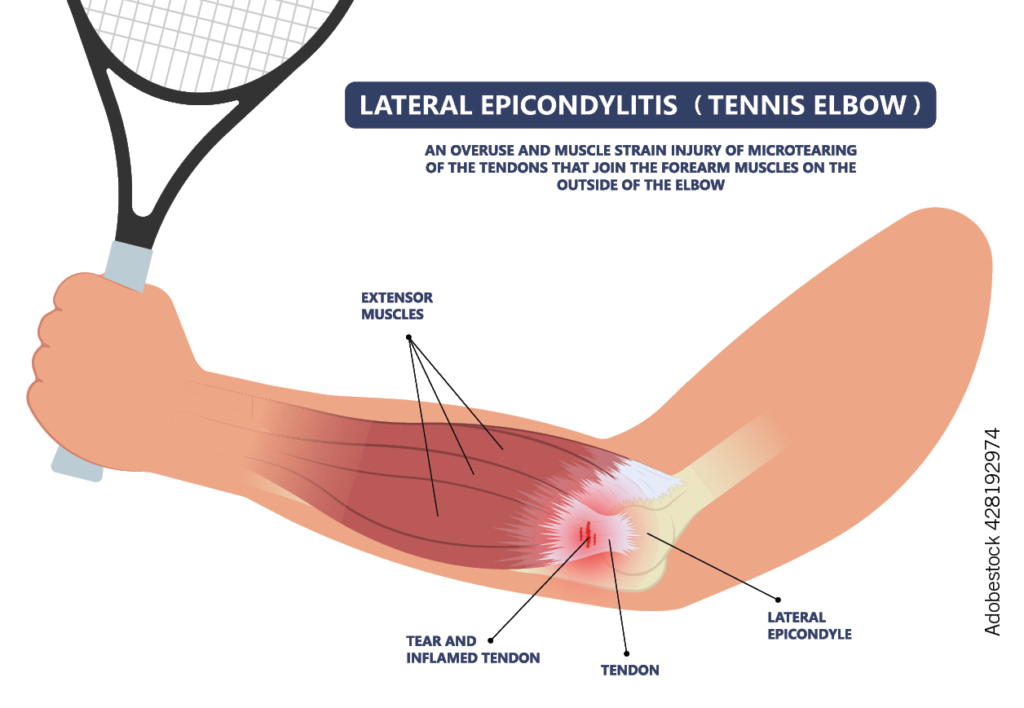

zum Tennisellbogen

Der Tennisellbogen oder professioneller ausgedrückt die laterale Epikondylitis ist eine Tendinopathie, die allmählich und ohne Anamnese eines Traumas auftritt. Ihre Inzidenz soll mehr als 3 Fälle auf 1000 Personen und Jahr betragen. Individuen zwischen 40 und 60 Jahren, ohne Geschlechtspräferenz, sind prädominant vertreten.

Welche Aussagen zum Tennisellbogen sind richtig (mehr als eine Antwort kann richtig sein)?

1. Zur Diagnose ist eine radiologische Abklärung notwendig.

2. Im klinischen Untersuch findet man eine Druckdolenz des lateralen Humerus-Epikondylos. Eine Dorsalextension der Hand führt zu Unterarmschwäche und/oder Schmerzen.

3. Da der Spontanverlauf schlecht ist, sind Glukokortikoid-injektionen und, bei deren Unwirksamkeit, ein chirurgischer Eingriff indiziert.

4. Ruhigstellung und weitgehende Schonung sind wichtig für eine beschleunigte Beschwerdefreiheit.

5. 97% der Betroffenen sind nach spätestens 2 Jahren ohne jede Intervention beschwerdefrei.

Antwort:

Die Diagnose einer Epdicondylitis lateralis ist primär klinisch. Das Fehlen eines Traumas, die Druckdolenz über dem lateralen Epikondylos und die Schmerzauslösung/muskuläre Schwäche nach Dorsalextension der Hand durch einen Untersucher während der Patient aktiv dagegen Widerstand leistet, sind die klassischen klinischen Zeichen. Glukokortikoidinjektionen führen zu kurzzeitiger Besserung, scheinen aber den Gesamtverlauf zu verschlechtern. Chirurgische Interventionen sollten erst nach mindestens einem Jahr Beschwerden in Betracht gezogen oder es soll a priori eher darauf verzichtet werden. Ruhigstellung (wie auch Physiotherapie) haben einen minimalen therapeutischen Nutzen, wenn überhaupt. Die meisten Patientinnen und Patienten sind nach 12 Monaten beschwerdefrei. 97% der 72 orthopädischen Chirurgen, die sich die Diagnose einer Epicondylitis lateralis stellten, waren spätestens nach 2 Jahren und ohne operative Intervention beschwerdefrei.

Richtig sind also die Antworten 2 und 5.

NEJM 2023, doi:10.1056/NEJMcp2216734, verfasst am 14.07.2023

Immer noch kontrovers

Vitamin D und postmenopausale Hormonsubstitution

In den 1990er Jahren gab es plötzlich keine wirkliche Kontraindikation mehr für einen Hormonersatz in der Menopause. Unter den als positiv angepriesenen Effekte fand sich auch ein vermutetes, geringeres Risiko an einer Demenz zu erkranken. Kurz danach begann die hohe Zeit des Vitamin D, das für sehr viele neue Indikationen gut schien, u.a. auch als protektiver Faktor gegen kardiovaskuläre Erkrankungen. Dieser Effekt wurde neben anderen der Eigenschaft als Renin-Inhibitor und konsekutiv einer Blutdrucksenkung zugeschrieben. Allerdings hatten bisherige Interventionsstudien keinen überzeugenden kardiovaskulären Schutzeffekt gezeigt. Dies wird nun auch durch eine neue Studie bestätigt, denn 60 000 Einheiten Vitamin p.o. pro Monat verhinderten grössere kardiovaskuläre Ereignisse nicht signifikant. Die Autorinnen und Autoren suggerieren zwar, dass es eine Schutzwirkung geben könnte, die Evidenz dazu in ihrer Publikation ist aber nicht nachvollziehbar (1).

Anders bei der postmenopausalen Hormonersatzbehandlung: In einer dänischen Kohortenstudie wird gerade das Gegenteil der früheren Wirkung gefunden: Postmenopausale Hormone sollen unabhängig vom Alter des Beginns und der Einnahmedauer das Risiko einer Demenzentwicklung erhöhen (2).

Hier fehlt der Platz über dieses in der klinischen Forschung nicht seltene Phänomen der wechselnden Evidenzbasis zu debattieren. Nüchtern und einfach bleibt die Konklusion: Zu wenig Evidenz für Vitamin D als kardiovaskulär-protektives Hormon und zu wenig Evidenz nur wegen einem vermuteten Effekt auf die Demenzentwicklung auf postmenopausale Hormonsubstitution zu verzichten.

1.BMJ 2023, doi.org/10.1136/bmj-2023-075230, 2. BMJ 2023, doi.org/10.1136/bmj-2022-072770, verfasst am 13.07.2023

Weniger als eine halbe Minute für Hintergrundwissen über…

Diätetische Interventionen zur Verlangsamung der progredienten chronischen Niereninsuffizienz

Mit den neuen Definitionen, die auf geschätzter glomerulärer Filtrationsrate und dem Vorliegen respektive Fehlen einer Albuminurie beruhen, weisen etwa 10% der Schweizerischen Allgemeinbevölkerung eine chronische Niereninsuffizienz auf.

Im Gegensatz zu «früher» ist die chronische Niereninsuffizienz keine obligat progrediente Erkrankung mehr.

Mit modernen medikamentösen Therapien (ACE-Hemmer oder AT-1-Rezeptorantagonisten, Aldosteronantagonisten und den sog. SGLT-2-Hemmern auch bei nicht diabetischen Patientinnen und Patienten) sowie diätetischen Massnahmen sollte der jährliche Abfall der Nierenfunktion/der eGFR im Durchschnitt nicht mehr als 1-3 ml/min betragen.

Es gibt auch eine zunehmende Zahl von Personen, die eine über Jahre stabile Nierenfunktion aufweisen (sog. «non-progressors»).

Für folgende Diätinterventionen gibt es gute Evidenz, dass sie die Progredienz der Niereninsuffizienz verlangsamen:

• Eiweissreduktion in tierischen und pflanzlichen Eiweissquellen auf etwa 0,6 g Eiweiss pro kg Körpergewicht und Tag.

• Bei tieferen Eiweisseinnahmen (also <0.6 g) bleibt oft das Stickstoffgleichgewicht nicht mehr stabil, die Sarkopenie ist dann eine der Gefahren.

• Erhöhung der pflanzlichen Anteile in der Diät (dadurch tendenziell tiefere Kochsalzzufuhr und erhöhte Kaliumzufuhr).

• Die pflanzliche Diät (Ausnahme: Weizenmehle) korrigiert bis zu einem gewissen Grad auch die metabolische Azidose, die per se ein Progressionsfaktor ist. Ziel ist, das Serumbikarbonat über 22 mmol/L zu halten.

• Möglichst Verzicht auf vorfabrizierte Nahrungsmittel zur Reduktion der Einnahme inorganischer Phosphat-Salze.

Die Umsetzung dieser Diät ist für die Patientinnen und Patienten eine echte Herausforderung aber von Erfolg gekrönt! Ernährungsspezialistinnen und -spezialisten sowie die Angehörigen sollten einbezogen werden. Kochkurse sind auch probate Mittel und natürlich die regelmässige Beratung anlässlich der Hausarzt- oder Nephrologenkonsultation.

J Renal Nutrition, 2023, doi.org/10.1053/j.jrn.2023.06.010, verfasst am 10.07.2023

Auch gut zu wissen

Kaffeekonsum – ist es nur das Koffein?

Kaffee wird von vielen wegen seiner weckenden und anregenden Wirkung geschätzt, in vielen Fällen zur intellektuellen und emotionalen Leistungssteigerung sogar benötigt. Eine portugiesische Studie, unter anderem unter Verwendung von funktionellen MRIs des Gehirns, findet, dass Kaffee Zentren, die Entspannungs- oder Ruhefunktionen bestimmen, inaktiviert. Jene aber, die höhere und schnellere sog. exekutive Funktionen steuern, werden aktiviert. Interessant ist, dass vor allem letztere beim echten Kaffeekonsum stärker aktiviert wurden, als bei Gabe einer äquivalenten Koffeindosis (verdünnt in Wasser). Die Autoren vermuten, dass die Erwartungshaltung (also eine potentielle Suchtquelle) und auch der Genuss per so oder gar andere noch nicht identifizierte Substanzen im Kaffee dazu führen könnten. Falls solche Substanzen eine wichtige Rolle spielen, sollte für einen Teil der Funktionsveränderungen auch koffeinfreier Kaffee «wirken». Andererseits sprechen diese Resultate dafür, Kaffee und nicht Energy-drinks (mit zugefügtem Koffein) zur optimaleren Wirkung zu konsumieren.

Frontiers in Behavioral Neuroscience 2023, doi.org/10.3389/fnbeh.2023.1176382, verfasst am 12.07.2023

Medizin jenseits ihrer Grenzen

Hören wir «Stille» oder wird sie nur interpretiert als Abwesenheit von Tönen oder Lärm?

Diese – auch etwas philosophische – Frage wird von zwei Lagern seit langem debattiert. Ein Lager glaubt, dass wir aktiv Stille hören können. Man spricht von einem Mechanismus der aktiven sensorischen Wahrnehmung oder Perzeption. Das andere Lager nimmt an, dass wir Stille nur interpretieren, und zwar etwas laienhaft ausgedrückt als Abwesenheit von Tönen oder Lärm. Dies wird als kognitiver Mechanismus bezeichnet. Mit verschiedenen Tricks gelang es, gute Evidenz dafür zu gewinnen, dass Menschen «Stille» aktiv wahrnehmen (1). Sie, liebe Leserinnen und Leser, können die angewendeten Experimente in der unten zitierten Internetseite selber an sich durchführen, um sich von der Interpretation der Resultate direkt überzeugen zu lassen (2)*. Simon und Garfunkel hatten also recht, denn es gibt anscheinend den «Sound of Silence». Eine interessante Frage ist natürlich, ob die Abwesenheit anderer sensorischer Stimuli, wie Berührung oder Schmerz, ebenso aktiv wahrgenommen wird.

1. PNAS 2023, doi.org/10.1073/pnas.2301463120, 2. https://www.perceptionresearch.org/silence/, verfasst am 12.07.2023

krapf@medinfo-verlag.ch