- RETO KRAPFs Medical Voice

Frisch ab Presse:

Statine bei koronarer Herzkrankheit: Mehr ist nicht immer auch besser

In Zeiten, in denen die Norm- oder Zielwerte gemäss Guidelines immer in schwieriger zu erreichende (somit auch teurere und nebenwirkungsreichere) Bereiche definiert werden, ist diese Arbeit für das Vorgehen in der Praxis interessant: Ein Vergleich* einer moderaten Strategie (langsames Eintitrieren der Statindosis auf einen LDL-Zielwert zwischen 1,3 und 1,8 mmol/L) mit einer aggressiven Initialtherapie (20 mg Rosuvastatin oder 40 mg Atorvastatin) mit dem Ziel den LDL-Wert schnell zu halbieren, zeigte keine signifikanten Unterschiede der beiden Optionen in Bezug auf Mortalität und neue kardiovaskuläre Ereignisse. Wenn Patientinnen und Patienten also regelmässig kontrolliert werden (nach 1,5 und 3 Monaten, dann alle 3 Monate), kann man die optimale Statindosis für sie individuell eintitrieren. Interessant ist auch, dass die LDL-Senkung in beiden Therapiegruppen gleich schnell und quantitativ mehr oder weniger identisch erreicht wurde.

*Hier noch die Eckdaten der Studienpopulation: 4400 südkoreanische Patienten, 30 % davon Frauen, Durchschnittsalter 65 Jahre, bemerkenswert hohe 99 % (!) aller Studienteilnehmerinnen und – teilnehmer beendeten den vorgesehenen 3-jährigen follow-up.

JAMA 2023, doi:10.1001/jama.2023.2487, verfasst am 31.03.2023

Medizin jenseits ihrer Grenzen

Wochenendsarbeit verhindern: Burnoutprophylaxe?

In einem eng getakteten Arbeitsumfeld tendieren viele Kolleginnen und Kollegen gewisse nicht so dringliche oder schlimmer: nicht abgeschlossene, Arbeiten auf das Wochenende oder die späten Abendstunden zu verlegen. Es wird vermutet, dass diese «Technik» zur Burnout-Entwicklung beitragen könnte. Ein Hauptproblem ist, dass wir uns oft nicht ganz im Klaren sind, wieviel Zeit wir für eine definierte Aufgabe brauchen. Wenn diese Zeit unterschätzt wird, wird die Arbeit dann oft ausserhalb normaler Arbeitszeiten abgeschlossen. Eine australische Forscherin berichtet, dass (kostenpflichtige) Apps, die die effektiv aufgebrachte Arbeitszeit messen («Timing» für Mac, «Rescue Time» für Windows), die adäquate Budgetierung des Zeitaufwandes signifikant verbessern. Die Produktivität in der normalen Arbeitszeit soll mit der Erfahrung steigen und Überzeiten sollen reduziert werden. Also: Jede Arbeit hat einen vorher definierten Beginn und ein geplantes Ende. Ebenfalls sollte man, wenn immer möglich, diese Arbeit in einem Zug durchführen. Der Wiedereinstieg in die gleiche Arbeit ist speziell aufwendig, weil man wieder alle Details reaktivieren oder gar verschiedene Dokumente wieder auffinden muss.

Nature 2023, doi.org/10.1038/d41586-023-00866-9, verfasst am 06.04.2023

Debatte

Zu viel oder zu wenig Eisen beim M. Parkinson?

Es ist gut bekannt, dass es eine Assoziation von Eisenablagerungen im Gehirn mit einer Reihe von neurologischen Erkrankungen gibt. Namentlich beim M. Parkinson findet man Eisenablagerungen in der Substantia nigra und Tierexperimente wie auch in vitro Zell-Experimente unterstützen die These, dass bei der Pathogenese und der Progression eine Eisenregulationsstörung/Eisenüberlastung vorliegt. Allerdings war eine Eisenchelatortherapie in Frühstadien des M.Parkinson (bei Patientinnen und Patienten die noch keine Levodopa-Therapie erhalten hatten) sogar eher schlechter als Plazebo in Bezug auf die Progression der Krankheit (Beobachtung 36 Wochen, 1). Zu viel Eisen kann zu Oxidation von Lipiden der Zellmembran und Zelluntergang (sog. Ferroptose) führen, während zu wenig Eisen die mitochondriale Energieprodukten in den Neuronen limitieren und damit zur Krankheitsprogres-sion führen könnte. Eine Hypothese ist auch, dass die Eisenchelatortherapie per se die Dopaminsynthese unabhängig vom Eisen hemmen könnte. Was heisst das für den Moment für die Praxis? Weiterhin Eisenmangel und Eisenüberlastung verhindern und Eisen nicht ohne klare Evidenz eines Eisenmangels verordnen (2)!

1. NEJM 2022, doi: 10.1056/NEJMoa2209254, 2. The Lancet Neurology 2023, doi.org/10.1016/S1474-4422(23)00039-X, verfasst am 02.04.2023

Hintergrundswissen: In weniger als einer halben Minute….

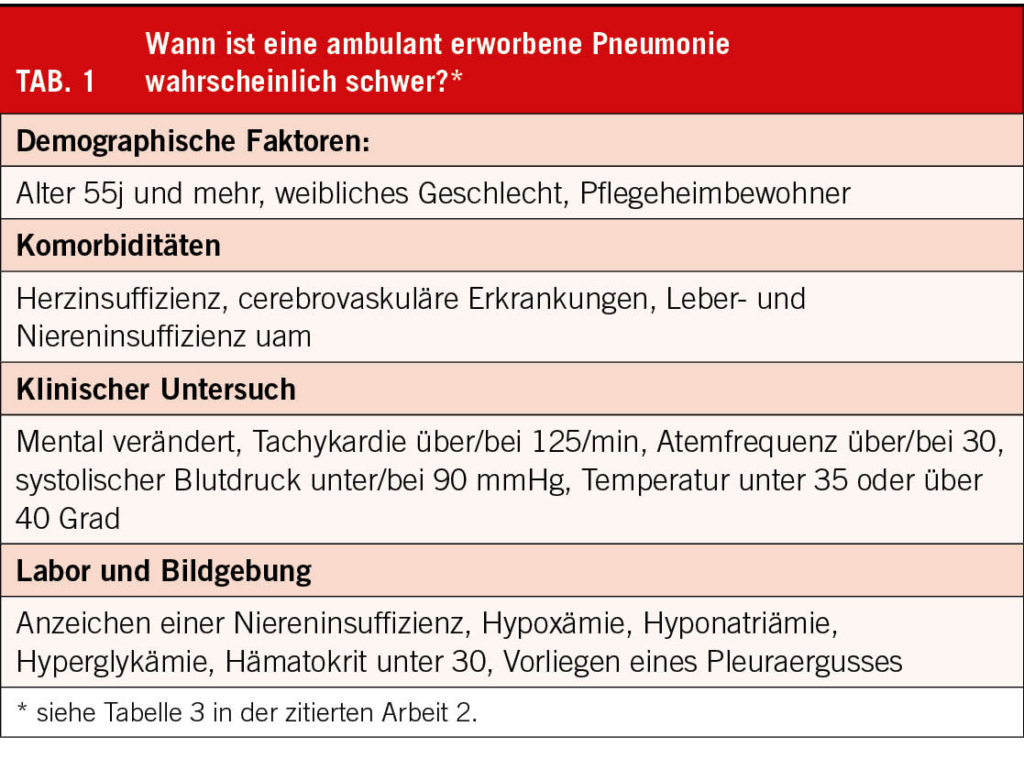

Sind Glukokortikoide in der Behandlung ambulant erworbener Pneumonien wirksam?

Ambulant erworbene Pneumonien sind nach wie vor ein sehr grosses medizinisches Problem und angeblich die Tabellenführer in der Mortalität von Infektionskrankheiten. Müssen diese Patientinnen und Patienten hospitalisiert werden, liegt die Mortalität bei 10 bis 12 %! Seit mehr als 40 Jahren wird über den Stellenwert der Glukorkortikoid (neben adäquat selektionierten Antibiotika) bei Pneumonien diskutiert, die pro und contra Lager gewannen intermittierend in schöner Abfolge die Oberhand. Warum überhaupt Glukokortikoide? Bei Pneumonien – wie bei Infekten anderer Organe – kann die Entzündungsreaktion im befallenen Organ, hier also der Lunge, aber auch systemisch im Sinne eines septischen Syndroms mit Mehrorganerkrankungen Überhand nehmen. Laut einer Metaanalyse von 7 randomisierten, kontrollierten Studien bei ambulant erworbenen Pneumonien führten Glukokortikoide zu einer schnelleren Erholung, kürzeren Hospitalisationszeiten, aber keinem Effekt auf die hohe Mortalität (1). Bei schweren ambulant erworbenen Pneumonien (Intensivstation, Sauerstoffbedürftigkeit, invasive oder nicht invasive Beatmung oder nach Massgabe eines Risikomodells, 2) findet eine gut durchgeführte französische Studie nun fast eine Halbierung der Mortalität (!) innerhalb der ersten 28 Tage nach Diagnose der Pneumonie (Reduktion von 11,9 auf 6,2 %). Die Diskrepanz zu früheren Studien (bzgl. Mortalität) könnte in den unterschiedlich dosierten und gewählten Glukokortikoiden liegen. Hier wurden 200 mg Hydrocortison per infusionem über 24h über 4 oder 8 Tage gebraucht. Die entzündliche Wirtsantwort kann bei der Pneumonie also dominieren, aber durch Glukokortikoide effektiv und relevant für den Verlauf supprimiert werden. Kurz dauernde Glukokortikoidtherapien werden häufig wegen der vermuteten Gefahr von Superinfekten gemieden, was aber nicht der Fall ist. Auch in dieser Studie traten nicht vermehrt Sekundärinfekte (wie auch nicht vermehrt gastronintestinale Blutungen) auf.

1. Clinical Infectious Diseases 2018, doi.org/10.1093/cid/cix801; 2. NEJM 1997 , DOI: 10.1056/NEJM199701233360402 (siehe auch Tabelle 1), 3. NEJM 2023, DOI: 10.1056/NEJMoa2215145, verfasst am 11.04.2023

Auch gut zu wissen

Zusätzlicher Pneumokokken-Impfstoff in der Schweiz

Zusätzlich zum zugelassenen und von den Krankenkassen übernommenen Prevenar13 wurde ein neuer Impfstoff (Vaxneuvance) von Swissmedic zugelassen und wird etwa um den 20. April auf dem Markt verfügbar und via OKP abrechenbar sein. Die Zulassung beschränkt sich auf Individuen über 65 Jahre, die die höchste Inzidenz an invasiven Infekten (etwa 20 auf 100’000 pro Jahr) aufweisen. Die Schutzwirkung gegen invasive Pneumokokkeninfekte scheint bei dieser Population wegen den 2 zusätzlichen im Impfstoff enthaltenen Serotypen (22F und 33F) signifikant besser (siehe auch «Hintergrundswissen»).

InfoVac-Bulletin N3, 2023, www.infovac.ch. Verfasst am 06.04.2023

Behandlung der Orthostase im Jahr 2030?

Neural bedingte Orthostasen können invalidisierend sein. Sie treten alterungsbedingt oder anderweitig erworben (z.B. bei der Mulitsystematrophie) aber auch post-traumatisch (namentlich bei Querschnittssyndromen) auf. Die Sturzfolgen führen dann zu weiteren Einschränkungen der Gesundheit. Zwar gibt es eine Reihe von Medikamenten mit unterschiedlichen Angriffspunkten, die aber oft nicht genügend wirksam sind. Neuroprothesen werden auch für diese Indikationen evaluiert: Eine Lausanner Forschergruppe der EPFL entwickelte ein nun industriell lizenziertes System (1, 2), bei dem eine Reihe von Elektroden in das Rückenmark implantiert und via einen ebenfalls implantierbaren Impulsgenerator aktiviert wird. Somit kann der sog. Baroreflex aktiviert und die Orthostase limitiert oder gar verhindert werden. Ein vielversprechender, wenn auch aufwändiger Ansatz!

1. NEJM 2022, doi:10.1056/NEJMoa2112809, 2. Science 2023, doi/10.1126/science.adg7669, verfasst am 06.04.2023

Telefon- oder Videokonsultation?

Diese beiden Konsultationsformen haben vieles für sich, vor allem wenn man die Patientinnen und Patienten vorher physisch gesehen hat und gut kennt. Welche Art der Konsultation aber wird von den Patientinnen oder Patienten bevorzugt? Eine – allerdings im US-Gesundheitssystem durchgeführte – Studie, kommt zum Schluss, dass viele Patientinnen und Patienten eine Telefonkonsultation vorziehen. Nicht überraschend, dass es sich hier vor allem um ältere und ökonomisch weniger privilegierte Individuen handelte. Allerdings offerierten die Arztpraxen, selbst wenn sie Videokonsultationen anbieten, primär die im Alltag wahrscheinlich schnellere Telefonkonsultation an!

JAMA network open 2023, doi: 10.1001/jamanetworkopen.2023.5242, verfasst am 06.04.2023

Kaffee und Vorhof-Extrasystolen: Nicht gehäuft

Der Konsum koffeinhaltigen Kaffees hat in der Medizin bezüglich eines vermuteten Nutzens resp. andererseits der Assoziation mit Gesundheitsrisiken eine sehr wechselvolle Evidenzgeschichte. In der Referenz 1 finden die Leserinnen und Leser eine gute, kritische und aktuelle Zusammenfassung der biologischen Effekte von Koffein beim Menschen (1).

In Bezug auf Vorhofs-Extrasystolen (als Vorstufen eines Vorhhofflimmerns) kann Entwarnung gegeben werden. Bei 100 knapp 40-jährigen Freiwilligen, Allgemeinpopulation mit gleich vielen Männern wie Frauen, konnte prospektiv randomisiert kein Effekt von Konsum koffeinhaltigen Kaffees auf die Anzahl von Vorhofs-Extraystolen gefunden werden (2). Die Studie wies als Pluspunkt ein sog. cross-over Design auf, das erlaubte, dass jedes Individuum sowohl in einer Periode mit koffeinhaltigem Kaffee als auch einer ohne, untersucht werden konnte. Weniger gute Note erhalten die Autorinnen und Autoren wie auch die Herausgeber des New England Journal of Medicine für die Titelwahl der Arbeit: Es wird angekündigt, dass die Studie die akuten Auswirkungen von Kaffee auf die Gesundheit untersuchte. Der primäre Endpunkt war dann aber sehr bescheiden, nämlich «nur» die Zahl von Vorhofs-Extrasystolen.

1. NEJM 2020, doi:10.1056/NEJMra1816604, 2. NEJM 2023, doi:10.10565/NEJMoa2204737, verfasst am 27.03.2023

krapf@medinfo-verlag.ch