- RETO KRAPFs Medical Voice

Frisch ab Presse:

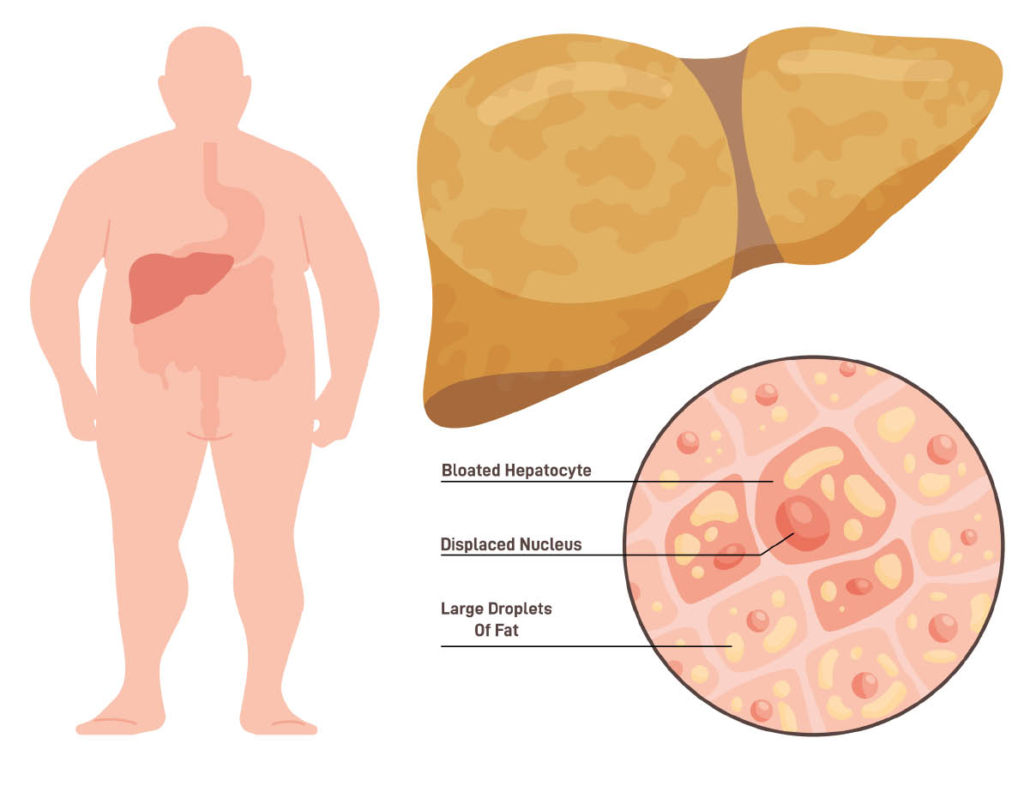

Bariatrische Chirurgie besser als Medikamente bei der nicht-alkoholischen Fettleber (NAFLD/NASH) – noch vielleicht?

In der kürzeren Vergangenheit wurden diverse medikamentöse Interventionen bei der nicht-alkoholischen Fettleber evaluiert. Zahlreiche Resultate sind vielversprechend. Somit interessiert, ob der Effekt von Medikamenten demjenigen der bariatrischen Chirurgie die Stange halten kann. Neben konservativer Gewichtsreduktion kamen in dieser Studie die Medikamente Pioglitazon, ein Thiazolidindion, und Liraglutid, ein GLP-1 Agonist zum Einsatz. Medikamente vermögen die bariatrische Chirurgie nicht oder noch nicht zu schlagen, denn die Remissionsraten der nicht-alkoholischen Fettleber, resp. der Steatohepatitis waren sowohl nach Magenbypass – als auch Schlauchmagen-Operationen fast 4-mal höher als in der medikamentös behandelten Gruppe. Die untersuchten Patientinnen und Patienten waren alle übergewichtig, der grosse Teil wies einen Diabetes mellitus Typ 2 auf. Da in der Schweiz anscheinend bis zu 25% der Bevölkerung eine nicht-alkoholische Fettleber aufweisen sollen, ist die Frage des Effektes der neueren, hier noch nicht getesteten Medikamente, allenfalls auch in Kombinationen und unterstützt durch erhöhten Kaffeekonsum, von sehr hoher Relevanz für das Gesundheitswesen. Eine Geschichte mit notwendiger und wichtiger Fortsetzung….!

The Lancet 2023, doi.org/10.1016/S0140-6736(23)00634-7, verfasst am 29.05.2023

Wie kann «Long Covid» diagnostiziert werden?

Long Covid ist eine syndromale Langzeitfolge von Covid-19-Erkrankungen. Die Krankheit ist schwierig zu diagnostizieren, bzw. abzugrenzen von Langzeitfolgen einer schweren Akuterkrankung per se oder einem Burnout-Syndrom und anderen mehr. In der grössten, prospektiven Kohorte erwachsener Patientinnen und Patienten («RECOVER» Kohorte mit aktuell fast 10’000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern) wird versucht, Symptome zu gruppieren, damit die Diagnose von «Long-Covid» besser reproduzierbar ist. Dies ist wichtig für die zukünftige Evaluation der Wirksamkeit von Behandlungsversuchen dieses teilweise für die Betroffenen und deren Umfeld sehr belastenden Syndroms. Mittels eines, vorerst noch der klinischen Forschung vorbehaltenen, «Scores» konnte die Krankheit viel besser definiert werden. Die häufigsten Einzelsymptome des Syndroms (6 Monate nach Beginn der akuten Erkrankung) waren die folgenden: Krankheitsgefühl (sog. «Malaise») nach körperlicher Anstrengung (ca. 90%), Müdigkeit und Abgeschlagenheit (sog. «Fatigue», ca. 85%), nebliges Gefühl im Kopf (ca. 65%), Palpitationen, Schwindelgefühle und gastrointestinale Symptome (alle je 60%). Long-Covid-Erkrankungen mit Vorgängervarianten von Omikron waren oder sind in der Regel länger und schwerer ausgeprägt. Die Arbeit fand weiter, dass unter den Patientinnen und Patienten, die ab dem 1. Dezember 2021 innert maximal 30 Tagen nach einem akuten Covid-19-Infekt in die Kohorte aufgenommen wurden, Long-Covid in 10% aller Fälle auftrat. Diese Häufigkeit, die Dauer der Erkrankung und der Schweregrad der Symptome machen Long-Covid zu einer grossen medizinischen Herausforderung für Prävention, Therapie und Rehabilitation!

JAMA 2023, doi:10.1001/jama.2023.8823, verfasst am 31.05.2023

Emotionaler Stress und entzündliche Darmerkrankungen

Ein zeitlicher Zusammenhang von stressreichen Lebensphasen (Arbeitsplatzverlust, Partnerprobleme, familiäre Krisen beispielsweise) mit Schüben und Symptomintensität entzündlicher Darmerkrankungen ist lange bekannt und bekommt nun auf Grund neuer Untersuchungen einen kausalen Zusammenhang. Wie bei anderen Stressformen leiden solche Menschen unter chronisch erhöhten Kortison-Konzentrationen. Der Effekt des in der Regel anti-entzündlichen Kortisons ist aber nicht direkt. Chronisch erhöhte, endogene Kortisonspiegel führen nämlich via einen indirekten Mechanismus zu Entzündungsschüben. Die Entzündung ist durch Monozyten, TNF (den tumor necrosis factor) und schliesslich den CSF-1 (colony-stimulating factor 1) vermittelt. Letztere zwei Zytokine werden durch neuroenterale Zellen produziert. Selbstverständlich ist diese Arbeit auch eine Erinnerung, sich ärztlich noch besser um die seelische Gesundheit dieser Patientinnen und Patienten zu kümmern. Da emotionale, längerfristig belastende Situationen aber alle und ohne Vorwarnung treffen können, wäre die Evaluation von enteral topisch wirkenden Glukokortikoid-Rezeptor-Antagonisten oder solchen des CSF-1 respektive seines Rezeptors wichtig. Vielleicht könnten so die durch chronischen, emotionalen Stress induzierten Exazerbationen entzündlicher Darmerkrankungen schneller und besser kontrolliert werden.

Cell 2023, doi.org/10.1016/j.cell.2023.05.001, verfasst 29.05.2023

Digitale Überbrückungen bei Aphasie und Querschnittssyndrom

Verschiedene Arbeiten zeigen, dass mittels einer Sonde, die in gesundes Hirngewebe implantiert wird, die neurale Aktivität abgeleitet und zur Analyse einem Hochleistungsrechner übermittelt werden kann. Dieser kann basierend darauf ein Signal an gesund gebliebene Rückenmarksabschnitte mit motorischer Reaktion übermitteln. Der kürzliche Bericht, dass so ein paraplegischer Patient seine Gehfähigkeit inkl Treppensteigen wiedererlangte, ist faszinierend. Es ist auch ein Erfolg der medizinisch-physikalischen Forschung an der EPFL und dem CHUV in Lausanne (1). Aehnliche neurotechnologische Fortschritte können auch Patientinnen und Patienten mit Aphasie z.B. bei myatropher Lateralsklerose oder einem Hirnstamminsult die Sprache zurückgeben und zwar mit einer Sprechgeschwindigkeit von ansehnlichen 60 Wörtern pro Minute! Die Technik findet nun auch experimentellen Einsatz in der Rehabilitation nach Schlaganfällen (2).

1. Nature 2023, doi.org/10.1038/s41586-023-06094-5 (2023), 2. Journal of Neurorestarautology 2023, doi.org/10.1016/j.jnrt.2023.100054, verfasst am 31.05.2023

Auch gut zu wissen

Welche Patienten sprechen am besten auf die Gewichtsreduktion durch GLP-1 Agonisten an?

Die Adipositas wird in der hier besprochenen Studie in 4 klinische Haupttypen unterteilt: Das Sättigungsgefühl tritt erst nach Einnahme grösserer oder zu grosser Kalorienmengen ein (sog. «hungriges Gehirn») oder die Patienten fühlen sich nach normalen Mahlzeiten gesättigt, aber schnell danach wieder hungrig (sog. «hungriger Darm»). Zudem grenzt die Arbeit Adipositasformen bei emotional induziertem Hunger auf Grund psychischer Belastungen und eine Adipositasform bei langsamem Stoffwechsel mit tieferem Kalorienverbrauch (resp. tieferem Grundumsatz) ab. GLP-1 Agonisten, namentlich Semaglutid, Liraglutid und Tirzepatid* wirken anscheinend bei der Adipositasform mit «hungrigem Darm» speziell gut, da der Gewichtsverlust nach einem Jahr Therapie fast doppelt so hoch ausfiel, wie bei den anderen Formen. Die Autorinnen und Autoren vermuten, dass bei dieser Adipositasform aus noch zu klärenden Gründen die endogenen GLP-1-Spiegel tief sind, die genannten Medikamente also sozusagen einer Substitutionstherapie entsprechen. GLP-1-Agonisten werden zunehmend auch bei Adipositas ohne Diabetes und Adipositas-induzierten Komplikationen wie der nicht-alkoholischen Fettleber verschrieben. Sie könnten lebenslang benötigt werden. Zumindest tritt die Adipositas im gleichen Ausmass nach Absetzen innert ein paar Monaten wieder auf. Der Langzeitsicherheit dieser Medikamente muss deshalb in entsprechenden Studien, z.B. in kontrollierten Kohortenstudien, noch detailliert Beachtung geschenkt werden.

Nature 2023, doi: https://doi.org/10.1038/d41586-023-01712-8, verfassst am 26.05.2023

*Tirzepatid ist ein doppelter Agonist. Es imitiert das GLP-1 (Glucagon-like peptide 1) und das glukose-abhängige insulinotrope Peptid (GIP).

Medizin jenseits ihrer Grenzen

Seit wann küssen wir uns?

Vielleicht keine weltbewegende Frage, aber wichtig scheint, dass die Wissenschaft zwei Formen des Küssens unterscheidet: Familiär-freundschaftliches und romantisch-erotisches Küssen. Letztere Gewohnheit ist älter als bisher angenommen: Der erste dokumentierte erotische Kuss wurde 4500 Jahr v. Chr. in Mesopotamien vollzogen. Küssen ist nicht auf Menschen beschränkt, wenn auch die meisten Tierarten sich eher beschnüffeln als beküssen. Küssen diente und dient auch als Testphase zur Anbahnung von Partnerschaften. Sekundär könnte es auch zu einem Austausch zumindest des oropharyngealen Mikrobioms gekommen sein. Als negative Folge ist dabei die Propagation von Infektionen zu nennen, wobei diese auch eine Immunstimulation und somit Stärkung der Immunabwehr induziert haben könnte oder immer noch kann.

Science 2023, doi: 10.1126/science.adf0512, verfasst am 04.06.2023

krapf@medinfo-verlag.ch