- Schmerzlose Schwellungen im Hodensack

Eine Schwellung im Hodensack kann verschiedene Ursachen haben. Über mehrheitlich schmerzhafte Schwellungen wurde im ersten Teil dieses Artikels in der September-Ausgabe von «der informierte arzt» berichtet, in diesem Teil werden Variko-, Spermato- und Hydroozelen, Leistenhernie sowie bösartige und gutartige Tumore des Hodens und selten des paratestikulären Gewebes im Hinblick auf eine optimale Betreuung in der Grundversorgung dargestellt.

Bei der Entdeckung einer Schwellung im Hodensack ist primär die Detektion eines akuten Leidens, das einer notfallmässigen Therapie bedarf, wichtig sowie der Ausschluss eines malignen Tumors. Wichtig in der Grundversorgung ist hierbei die Erkennung von Erkrankungen, die einer weiteren Behandlung durch den Urologen oder gar einer Zentrumsanbindung bedürfe.

Varikozele

Die Varikozele (VZ) entsteht durch eine Erweiterung des Plexus pampiniformis aufgrund eines verschlechterten venösen Abflusses. Die primäre VZ tritt fast ausnahmslos linksseitig auf, da die anatomisch rechtwinklige Einmündung der V. testicularis in die V. renalis zu einem erhöhten hydrostatischen Druck führt, der bei einer Klappeninsuffizienz zur Ausbildung von Varizen der venösen Samenstranggefässe führen kann. Sekundär kann die VZ durch Kompression im Rahmen retroperitonealer Raumforderungen oder nach einem thrombotischen Ereignis entstehen.

Eingeteilt wird die VZ in drei klinische Grade: Eine erstgradige VZ lässt sich nur unter Valsalvamanöver palpieren. Die zweitgradige VZ lässt sich bereits in Ruhe tasten, die drittgradige VZ ist in Ruhe sogar sichtbar. Eine subklinische Variante liegt vor, wenn sich die VZ nur sonographisch nachweisen lässt, bei inspektorisch und palpatorisch unauffälligem Befund.

Durch Reflux von wärmerem Blut aus dem Körperinneren bei gleichzeitiger Abflussstörung steigt die Hodentemperatur. Durch die gleichzeitige arterielle Minderdurchblutung auf Grund des verschlechterten venösen Abflusses entsteht eine verminderte Sauerstoffversorgung und somit eine lokale Gewebehypoxie. Es wird postuliert, dass diese Faktoren zu einer Hodenatrophie und Fehlfunktion des Keimepithels führen können, was eine initial reversible, später aber irreversible Fertilitätsbeeinträchtigung verursachen kann. Eine VZ sollte deshalb bei unerfülltem Kinderwunsch ausgeschlossen werden. Meist stellen sich Patienten jedoch mit einer Raumforderung im Skrotum vor, welche vor allem im Stehen zunimmt und gelegentlich zu einem dumpfen Druckgefühl oder zu leichtgradigen Schmerzen führt.

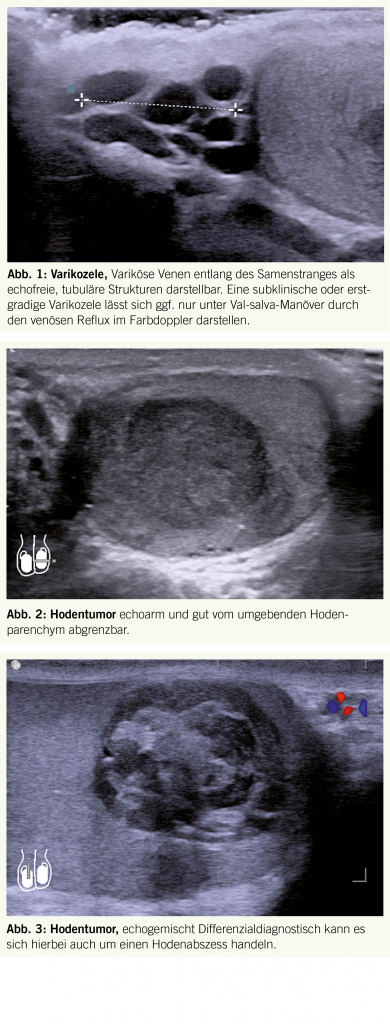

Diagnostisch sollte eine sonographische Untersuchung des Skrotums erfolgen wobei sich die varikösen Venen entlang des Samenstranges als echofreie, tubuläre Strukturen darstellen lassen (Abb. 1).

Durch den Farbdoppler lässt sich der venöse Reflux unter Valsalva-Manöver gut darstellen.

Die Therapie besteht in der operativen Venenligatur, -embolisation oder -sklerosierung. Eine Operationsindikation besteht bei symptomatischer VZ insbesondere mit beginnender Hodenatrophie oder unerfülltem Kinderwunsch mit Nachweis einer laborchemischen Hormonveränderung.

Bei subklinischer VZ oder bei infertilen Männern mit normalem Spermiogramm bedarf es keiner operativen Therapie. Bei kindlicher VZ mit beginnender Hodenatrophie sollte eine operative Therapie erfolgen. Bei normalem Hodenvolumen kann ein abwartendes Vorgehen, mit halbjährlichen Verlaufskontrollen erfolgen.

Hydrozele

Eine seröse Flüssigkeitsansammlung um den Hoden innerhalb der Tunica vaginalis wird als Hydrozele (HZ) oder umgangssprachlich als Wasserbruch bezeichnet. Die primäre HZ beruht auf einer fehlenden Obliteration des Processus vaginalis nach dem Descensus testis und entspricht somit einer persistierenden Verbindung zwischen Peritonealraum und Skrotum. Eine Flüssigkeitsansammlung in einem nicht obliterierten Anteil des Processus vaginalis im Bereich des Samenstrangs wird als Hydrocele funiculi spermatici bezeichnet. Diese HZ hat keine Verbindung mehr zur Bauchhöhle. Bei der sekundären oder erworbenen HZ besteht ein Ungleichgewicht zwischen der Flüssigkeitsproduktion und -resorption im Cavum serosum testis. Dies entsteht durch lokale Pathologien wie Entzündungen, Traumata, Tumore oder postoperativ im Rahmen einer schlechten Drainage nach Varikozelen- oder Leistenhernien-Operation.

Klinisch imponiert eine schmerzlose Schwellung des Hodensacks, welche vor allem beim offenen Processus vaginalis im Tagesverlauf je nach Aktivität in der Grösse variieren kann. Im Ultraschall des Hodens zeigt sich typischerweise eine echofreie Flüssigkeitsansammlung im Cavum serosum testis. Wichtig hierbei ist vor allem die Beurteilung des Hodens sowie des Nebenhodens, um eine sekundäre Ursache auszuschliessen.

Bei der primären HZ kann im ersten Lebensjahr abgewartet werden, da sich der Processus vaginalis oftmals spontan verschliesst. Sollte die HZ nach Ablauf des ersten Lebensjahres weiterhin nachweisbar sein, besteht die Indikation zum operativen Verschluss des Processus. Bei der erworbenen HZ sollte primär die Ursache behandelt werden. Bei Persistenz nach abgeschlossener Therapie des Grundleidens kann die HZ falls sie symptomatisch bleibt operativ reseziert werden.

Spermatozele

Eine Spermatozele (SZ) imponiert als kleine vom Nebenhoden ausgehende Zyste, die mit eiweisshaltiger Flüssigkeit oder Spermien gefüllt ist. Für die SZ werden verschiedene Ursachen diskutiert. Zum einen wird eine Samenleiter-Abflussstörung postuliert, zum anderen die Entstehung durch Nebenhodenentzündungen oder Verletzungen, wodurch die Prävalenz mit zunehmendem Alter erklärbar wäre. Patienten stellen sich meist auf Grund einer schmerzlosen Nebenhodenschwellung vor, selten wegen einer störenden Grösse oder aufgrund von Schmerzen. Neben der Palpation ist die Sonographie die Diagnostikmethode der Wahl. Typisch ist hierbei die echofreie, zystische Raumforderung ausgehend vom Nebenhoden. Eine operative Therapie ist nur notwendig bei störender Grösse oder Symptomatik. Bei bestehendem Kinderwunsch sollte jedoch von einer Operation abgesehen werden, da diese durch eine mögliche Verletzung des Nebenhodens zu einer Fertilitätsbeeinträchtigung führen kann.

Leistenhernie

Eine Leistenhernie (LH) entsteht bei Durchtritt von Baucheingeweiden durch den Leistenkanal. Alle Formen der LH treten hierbei durch den äusseren Leistenring, unterscheiden sich jedoch durch die innere Bruchpforte sowie deren Verlauf in Bezug auf den Leistenkanal.

Die seltener vorkommende direkte LH ist immer erworben. Sie entsteht im Rahmen einer medial der epigastrischen Gefässe liegenden peritonealen Schwachstelle im Bereich der Fossa inguinalis medialis und entsteht vor allem bei veranlagter Bindegewebsschwäche durch einen erhöhten intraabdominellen Druck (z.B. körperliche Arbeit, chronischer Husten, Pressen bei chronischer Verstopfung sowie Schwangerschaft). Die LH durchsetzt hierbei die Bauchdecken auf direktem Weg und hat somit keinen direkten Anschluss zum Samenstrang. Die häufigere, indirekte LH, kann durch eine ausbleibende Obliteration des Processus vaginalis nach dem Descensus testis angeboren, jedoch auch durch eine Bauchfellausstülpung in den inneren Leistenring entlang des Samenstranges erworben sein. Da hierbei eine direkte Verbindung mit dem Samenstrang besteht, kann der Bruchsack bei zunehmender Vergrösserung bis ins Skrotum reichen und so eine Schwellung des Hodensacks bewirken.

Die Patienten stellen sich in diesen Fällen meist mit einer schmerzlosen Schwellung des Skrotums vor, deren Grösse sich lageabhängig verändert und beim Stehen meist am grössten ist. Gelegentlich besteht bei körperlicher Anstrengung ein inguinales bis skrotales Druckgefühl sowie Schmerzen.

Diagnostisch sollte der äussere Leistenring getastet werden, um ggf. den Ursprung der Schwellung zu erfühlen oder bei reponierter Hernie eine Vorwölbung unter Valsalva zu palpieren. Weiter kann die Auskultation von Darmgeräuschen über der Schwellung oder die sonographische Darstellung von Darmschlingen weitere Aufschlüsse über die Beschwerdeursache geben.

Komplikation der LH ist die Einklemmung dessen Inhalts mit Strangulation der Durchblutung und folgender Ischämie (Inkarzeration). Hierbei besteht eine starke Spontan- und Druckschmerzsymptomatik mit im Verlauf zunehmender Schwellung und Rötung. Eine Inkarzeration ist ein Notfall und bedarf einer sofortigen Operation falls eine manuelle Reposition der Hernie nicht gelingt. Gelingt diese, sollte eine zeitnahe, elektive Operation veranlasst werden. Bei asymptomatischer oder schmerzhafter jedoch reponibler LH ist die Therapie der Wahl und einzige Möglichkeit der Ursachenbehebung die operative Versorgung. Hierbei stehen mehrere offene, wie auch minimalinvasive Verfahren zur Auswahl.

Hodentumore

Bösartige Hodentumore sind mit ca. 1% aller männlichen Malignome relativ selten, sind jedoch die häufigsten bösartigen Tumore zwischen dem 20. und 35. Lebensjahr. Histologisch zählen ca. 90% der bösartigen Hodentumore zu den Keimzelltumoren, welche weiter in Seminome und Nicht-Seminome (Embryonalzellkarzinom, Teratom, Chorionkarzinom, Dottersacktumor) unterteilt werden. Testikuläre Stromatumore, welche vorwiegend gutartig sind, kommen deutlich seltener vor. Hierbei sind Leydigzell- und Sertollizelltumor die am häufigsten vorkommenden, können sich aber in ca. 10-20% als maligne präsentieren. Weiter gibt es die selten vorkommenden paratestikulären Tumore, welche im Hodensack liegen, jedoch vom Bindegewebe oder Samenstrang ausgehen. Diese sind oft gutartig (z.B. Lipome), können aber auch aggressiv maligne sein (z.B. Liposarkome, Rhabdomyosarkome) und bedürfen bereits initial einer speziellen Therapie.

Typisch für Hodentumore ist ein schmerzloser tastbarer Knoten oder eine Vergrösserung des Hodens, welcher dem Patienten meist bei der Selbst-Palpation auffällt. Eine schmerzhafte Schwellung liegt jedoch in ca. 10% der Fälle vor und schliesst einen Tumor nicht aus.

Besteht der Verdacht auf einen Hodentumor sollte ein testikulärer Maldeszensus in der Kindheit (Kryptorchismus) erfragt werden, da hierbei eine 10-20-mal grössere Wahrscheinlichkeit für eine spätere Entartung besteht. Zudem zeigt sich ein erhöhtes Erkrankungsrisiko bei familiärer Belastung ersten Grades, bei Sterilität oder nach Malignom des kontralateralen Hodens. Es sollten zudem weitere Symptome wie Husten, Atemnot, Brustwachstum / -empfindlichkeit, abdominelle Schmerzen, Rückenschmerzen, eine mögliche Infertilität oder eventuelle neurologische Beschwerden und Ausfälle erfragt werden, um Beschwerden eines möglichen, fortgeschrittenen Tumorstadiums zu identifizieren.

Die anschliessend klinische Untersuchung beinhaltet die Palpation des betroffenen und des kontralateralen Hodens, der Brustdrüsen sowie der inguinalen, axillären und supraklavikulären Lymphknotenstationen. Die Sonographie des Hodens, wo Tumore meist als hyperperfundierte, echoarme bis echogemischte irreguläre Läsion im Hodenparenchym imponieren, ist das primäre Diagnostikmittel der Wahl (Abb. 2 und 3).

Neben der Bildgebung ist die Bestimmung der Hodentumormarker relevant. Das Alpha-Fetoprotein (AFP) und die β-Untereinheit des humanen Choriongonadotropins (Beta-hCG) sind spezifische Hodentumormarker, die Laktatdehydrogenase (LDH) wird als unspezifischer Marker ebenfalls mitbestimmt und korreliert insbesondere beim fortgeschrittenen Tumorleiden mit der Tumorlast. Je nach Tumorhistologie sind verschiedene Tumormarker und Marker-Konstellationen zu beobachten. So schliesst ein erhöhtes AFP ein reines Seminom aus, da dies hauptsächlich mit 50-70% bei Nichtseminomen vorkommt. Beta-hCG ist immer positiv bei Chorionkarzinomen, fakultativ bei Seminomen (in 15-20% der Fälle) sowie bei Embryonalkarzinomen und negativ beim reifen Teratom und Dottersacktumor. Insgesamt ist Beta-hCG bei 40-60% der Nichtseminomen erhöht. Bei Stroma- oder paratestikulären Tumoren sind die Tumormarker allesamt negativ. Die Höhe der Tumormarker korreliert mit der Prognose der Erkrankung und ist somit entscheidend für die weiteren Behandlungen und die Nachsorge.

Bestehen bereits präoperativ erhöhte Tumormarker sollte eine CT des Thorax und Abdomens zum Staging durchgeführt werden. Sind die Tumormarker negativ, sollte vor Durchführung von Staginguntersuchungen immer die histologische Diagnosesicherung erfolgen, um eine unnötige Strahlenbelastung für die oft jungen Patienten zu vermeiden.

Besteht beim betroffenen Patienten ein Kinderwunsch, sollte vor der Operation ein Spermiogramm mit Kryokonservierung von Spermien angeboten werden. Ist die Spermienqualität schlecht, kann ausserdem eine intraoperative, testikuläre Spermienextraktion (TESE) i.R. der Ablatio testis durchgeführt werden.

Bei präoperativ positiven Tumormarkern oder grossen, tumormarker-negativen Tumoren, die sich nicht enukleieren lassen, besteht die Indikation zur inguinalen Ablatio testis. Bei kleinen Hodentumoren sowie negativen Tumormarkern sollte eine primäre Tumor-Enukleation mit Schnellschnittuntersuchung erfolgen, so dass bei negativem Schnellschnitt ein organerhaltendes Vorgehen erfolgen kann. Ergibt der Schnellschnitt einen malignen Befund, erfolgt im gleichen Eingriff die inguinale Ablatio testis. Die Operation sollte daher nur in Zentren erfolgen in denen ein intraoperativer Schnellschnitt möglich ist, um unnötige Hodenentfernungen zu vermeiden. Eine Biopsie des Gegenhodens sollte nur bei bestehenden Risikofaktoren für das Vorliegen einer Hodentumorvorstufe im Gegenhoden erfolgen (Kryptorchismus, Infertilität oder ein Hodenvolumen <12ml). Präoperativ sollte jedem Patienten eine Hodenprothesen-Einlage angeboten werden, welche jedoch auch zweitzeitig eingelegt werden kann.

Eine postoperative Nachsorge sowie der Entscheid einer adjuvanten Therapie sind je nach Histologie und Tumorstadium sehr unterschiedlich, komplex und bedürfen insbesondere einer interdisziplinären Zentrumsanbindung. Im Universitätsspital Zürich findet deshalb seit 2016 einmal pro Woche eine interdisziplinäre uro-onkologische Hodentumorsprechstunde statt, wo auf Hodentumore spezialisierte Fachärzte der Klinik für Urologie und Onkologie gemeinsam eine Sprechstunde führen, in welcher komplexe Fälle direkt diskutiert werden. Dies garantiert schnelle, spezifische Abklärungen sowie eine rasche Therapieeinleitung und verhindert unnötige und zeitraubende Termine für den Patienten und ggf. einen progredienten Tumorverlauf bei den meist jungen Patienten.

Klinik für Urologie

UniversitätsSpital Zürich

nico.grossmann@usz.ch

Klinik für Urologie

UniversitätsSpital Zürich

Zentrum für Urologie

Witellikerstrasse 40

8032 Zürich

Die Autoren haben keine Interessenskonflikte zu deklarieren.

- Varikozelen, Hydrozelen und Spermatozelen sind meist schmerzlose Schwellungen im Hodensack welche nur selten einer Therapie bedürfen. Eine operative Therapie sollte vor allem bei Varikozelen mit nachweislicher Hodenatrophie oder ausbleibendem Kinderwunsch indiziert werden.

- Hodentumore machen sich meist als schmerzlose Vergrösserung oder Verhärtung des Hodens bemerkbar, die Diagnostik der Wahl ist die Sonografie des Hodens. Bestätigt sich die Diagnose eines bösartigen Hodentumors sollte die postoperative Tumornachsorge auf Grund der Komplexität an einem Zentrumsspital erfolgen.

der informierte @rzt

- Vol. 8

- Ausgabe 10

- Oktober 2018