- Sinnvolle Phytotherapie in der Hausarztpraxis

Die moderne Phytotherapie versucht, traditionelle Erfahrung mit neuen Erkenntnissen aus wissenschaftlicher Forschung zu vereinen. In den letzten 50 Jahren hat sich die Phytotherapie in der Schweiz zu einer sinnvollen Alternative und wertvollen Ergänzung der Schulmedizin entwickelt, die jedem Arzt, bzw. Ärztin zur Verfügung steht. Die SMGP vermittelt dieses Wissen seit 30 Jahren in ihren Kursen auf einem anerkannt hohen akademischen Niveau für Ärzte und Apotheker. Diese Kurse können mit dem Fähigkeitsausweis Phytotherapie (SMGP) mit Anerkennung durch das Schweizerische Institut für ärztliche Weiter- und Fortbildung (SIWF) der FMH abgeschlossen werden.

Ausgewählte Pflanzen wurden seit Anbeginn der Menschheitsgeschichte als Arzneimittel bei Erkrankungen erfolgreich eingesetzt. Das empirisch gewonnene Wissen über die heilende Wirkung spezieller Pflanzen wurde über Jahrhunderte zuerst mündlich, später durch schriftliche Aufzeichnungen weitergegeben. Dies von der Arzneipflanzenbeschreibung des Dioskurides in der Antike, über die Kräuterbücher des Mittelalters, bis zu den aktuellen ESCOP Monographien (1) zu Arzneipflanzen der EU. Auch die heutigen, synthetischen Medikamente der modernen Medizin wären ohne die Erfahrungen aus der Pflanzenheilkunde so nicht denkbar. Der grösste Teil der chemischen Medikamente stammt ursprünglich aus der Pflanzenwelt.

Mensch und Pflanzen besitzen seit jeher eine enge Beziehung, sei es als Nahrung oder als Blumen, die mit ihren duftenden Blüten unsere Sinne erfreuen. Diesen speziellen und einzigartigen Zugang zum Patienten gilt es als Phytotherapeut zu nutzen, indem die wissenschaftlich nachgewiesene Wirkung einer Arzneipflanze mit der Signatur, dem Wesen der Pflanze kombiniert wird. Dafür muss sich die Therapeutin, der Therapeut die nötige Zeit und Geduld nehmen und sich auf den Menschen in seiner Krankheit einlassen. Dann kann man aus einem grossen Angebot von Arzneipflanzen, diejenigen wählen, die zur Erkrankung wie auch zum Patienten als Mensch und Individuum passen.

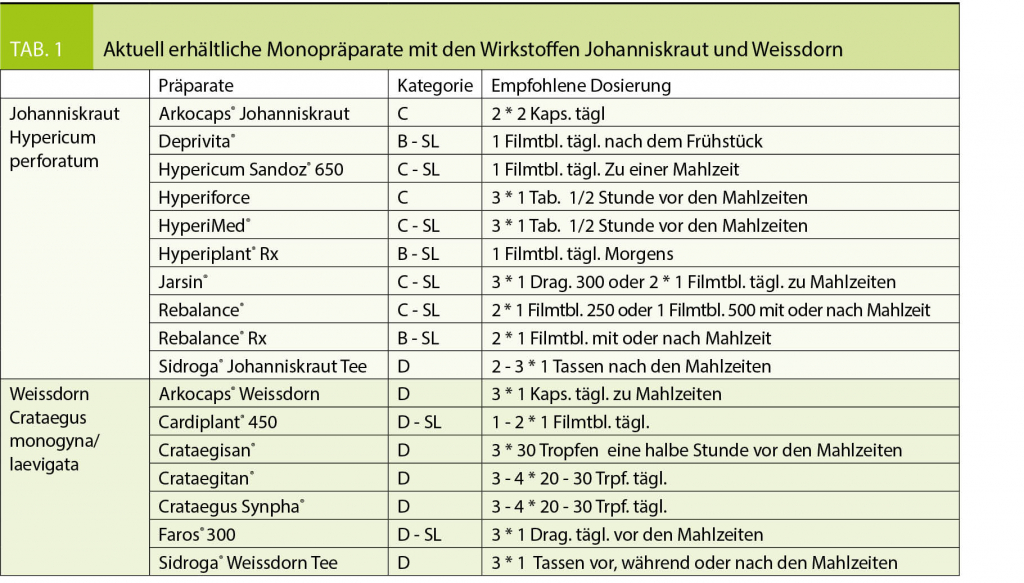

Für einen sinnvollen und unkomplizierten Einstieg in die Phytotherapie eignen sich insbesondere die in der Spezialitätenliste (SL) im Kapitel 51–62 Komplementärmedizin (2) aufgeführten gut dokumentierten Arzneimittel. Dies gilt sowohl für die konfektionierten pflanzlichen Arzneimittel, als auch für Teezubereitungen und Tinkturen.

Beispiele aus der Praxis

Um einen Einstieg in die moderne Phytotherapie zu erleichtern, möchte ich beispielhaft die Anwendung von zwei häufig eingesetzten Arzneipflanzen etwas näher beleuchten.

Johanniskraut (Hypericum perforatum) hat sich nicht nur bei Hausärztinnen und Hausärzten als geeignetes Mittel zur Behandlung von Verstimmungszuständen erwiesen. Vor einigen Jahren wurde zusätzlich die Indikation für die Behandlung von leichten bis mittelschweren Depressionen international anerkannt (3). Die Schweizerische Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie SGPP empfiehlt in ihren Richtlinien neu auch Johanniskraut-Extrakte mit Evidenz Level A für die Akutbehandlung depressiver Episoden (4).

Depressive Störungen werden oft spät erkannt und speziell bei Kindern und Jugendlichen zudem nur ungenügend behandelt (5). Die klassischen Antidepressiva sollten in dieser Gruppe restriktiv und nur nach individueller Abklärung von Nutzen und Nebenwirkungen gegeben werden, da sie nur geringfügig besser als Placebo wirken und schwerwiegende Nebenwirkungen haben können (6). Johanniskraut wirkt aber nicht nur antidepressiv, sondern besitzt auch eine angstlösende Wirkung (7), ohne eine Abhängigkeit zu erzeugen. Diese duale Wirkung gilt es auszunutzen. Deshalb eignet sich Johanniskraut als Extrakt (8) oder als Tee ganz besonders bei Kindern (ab 6 Jahren) und Jugendlichen. Wenig bekannt ist die Tatsache, dass Johanniskraut-Tee weitgehend gleiche Inhaltstoffe enthält wie die konfektionierten Präparate. Mit täglich 2–3 Tassen Hypericum-Tee können ähnliche Mengen an Wirkstoffen (Hypericin und Flavonoide) verabreicht werden. In der Praxis lassen sich damit vergleichbare Erfolge erzielen.

Leichtere Fälle, wie psychische Verstimmungszustände und verschiedene psychosomatische Erkrankungen eignen sich für eine phytotherapeutische Behandlung durch den Hausarzt, bzw. Hausärztin. Diese Gruppe berichtet sehr häufig über unangenehme Nebenwirkungen einer medikamentösen Behandlung. Hier besitzt die Phytotherapie mit ausgesprochen geringen Nebenwirkungen einen entscheidenden Vorteil. Eine stützende Gesprächstherapie wird durch den Einsatz eines geeigneten Phytopräparates mehr als nur unterstützt.

Mit ihrem geringen Nebenwirkungspotential sind pflanzliche Arzneimittel für Mischungen, bzw. Kombinationen verschiedener Pflanzen besonders geeignet. Dadurch kann man viel besser auf das individuelle Beschwerdebild des Patienten eingehen.

Eine bewährte Mischung ist z.B. Baldrian zur Behandlung von Schlafstörungen, Passionsblume bei nervöser Unruhe und Zitronenmelisse zur allgemeinen Beruhigung. Schlafstörungen mit nervöser Unruhe sind ein Symptomenkomplex, wie er häufig in der hausärztlichen Praxis vorkommt.

Weissdorn (Crataegus monogyna/laevigata) ist ein weiteres bewährtes und gut dokumentiertes Arzneimittel der Phytotherapie, der bei kardialen Beschwerden und Erkrankungen eingesetzt werden kann. Allgemein bekannt ist die gute Wirkung bei störenden nächtlichen Palpitationen. Weniger bekannt dürfte die nachgewiesene Wirkung bei Herzinsuffizienz und Durchblutungsstörungen am Herzen sein. Weissdorn und Digitalis gehören zu den wenigen positiv-inotropen Substanzen, die dem Arzt zur Verfügung stehen. Zudem besitzt Crataegus, im Gegensatz zu Digitalis, eine sehr grosse therapeutische Breite und dies praktisch ohne Interaktionen oder Nebenwirkungen.

Weissdornpräparate können deshalb ergänzend zu den üblichen Herzmedikamenten eine spürbare Besserung der Beschwerden und damit der Erkrankung insgesamt bringen. Sinnvolle Einsatzmöglichkeiten sind bei leichten Herzrhythmusstörungen, bei leichter Angina pectoris, aber auch bei Herzinsuffizienz (Stadium I-II) (9) gegeben.

Weissdorn kann auch in Kombination mit Hopfen, Passionsblume und Baldrian bei nächtlichen nervösen Herzstörungen erfolgreich eingesetzt werden.

Allgemeine Eigenschaften pflanzlicher Heilmittel

Im Gegensatz zu chemisch-synthetischen Pharmaka mit einem einzigen Wirkstoff, bestehen alle Pflanzen aus einer Vielzahl von komplexen natürlichen Stoffen. Pflanzliche Arzneimittel sind deshalb immer Vielstoffgemische und können nicht auf einen einzigen Wirkmechanismus reduziert werden. Phytopräparate besitzen deshalb ein breites Spektrum mit einem Zusammenspiel verschiedener Wirkmechanismen.

Die moderne Medizin stellt vermehrt neben der direkten Wirkung auf eine Krankheit auch die Verbesserung der subjektiven Befindlichkeit des Patienten ins Zentrum ihrer Studien. Durch den sinnvollen Einsatz von pflanzlichen Arzneimitteln wurde in zahlreichen Studien eine Verbesserung der subjektiven Befindlichkeit nachgewiesen. Die moderne Hausarztmedizin muss sich vermehrt um den Menschen kümmern und sich damit auch der Verbesserung des subjektiven Wohlbefindens widmen. Pflanzliche Arzneimittel können komplementär, d.h. in Ergänzung zu Medikamenten der Schulmedizin sinnvoll eingesetzt werden.

In der Schweiz stehen der behandelnden Ärztin, dem behandelnden Arzt neben den Phytopräparaten der SL auch Tinkturen, Tees und andere Zubereitung der entsprechenden Arzneipflanzen zur Verfügung. In der ALT (Arzneimittel mit Tarif) (10), wird basierend auf den Qualitätsvorgaben der europäischen Pharmakopöe zusätzlich eine grosse Anzahl pflanzlicher Wirkstoffe für die Rezeptur aufgelistet. Diese müssen durch die Krankenversicherungen vergütet werden.

Ein besonderes Augenmerk ist auf die Qualität der Zubereitung zu richten. Empfehlenswert sind zugelassene Präparate anerkannter Hersteller von pflanzlichen Arzneimitteln. Die Schweizerische medizinische Gesellschaft für Phytotherapie (SMGP) (11) publiziert aktuelle Listen und Hinweise zu den in der Schweiz zugelassenen Präparaten auf ihrer Homepage und im Rahmen ihrer Fort- und Weiterbildung. https://www.smgp.ch/smgp/homeindex/arzneimittel.html

Phytotherapie Ausbildung

Wie jede Behandlung benötigt auch die Phytotherapie gewisse Grundkenntnisse. Zur sinnvollen Verwendung von Arzneipflanzen sollte die behandelnde Ärztin, bzw. der behandelnde Arzt die Wirkung der Pflanze nicht nur kennen, sondern sie auch dem Patienten erklären und näherbringen können.

Die SMGP vermittelt dieses Wissen seit 30 Jahren in ihren Kursen auf einem anerkannt hohen akademischen Niveau für Ärzte und Apotheker. Diese Kurse können mit dem Fähigkeitsausweis Phytotherapie (SMGP) mit Anerkennung durch das Schweizerische Institut für ärztliche Weiter- und Fortbildung (SIWF) der FMH (12) abgeschlossen werden. Verschiedene Fachgesellschaften, wie zum Beispiel die SGAIM vergibt Fortbildungscredits für die Kurse der SMGP.

Birchiweg 10

3984 Fiesch

valerio.rosinus@bluewin.ch

Der Autor hat Interessenskonflikte verneint.

- Die heutige Phytotherapie versteht sich als Teil der modernen Medizin und kann von jedem Arzt, jeder Ärztin eingesetzt werden.

- Neben den Phytopräparaten der SL, stehen zahlreiche Arzneipflanzen auch in der ALT (Arzneimittel mit Tarif) z.B. als Tee oder Tinktur für die Rezeptur zur Verfügung. Diese müssen durch die Krankenversicherungen vergütet werden.

- Die SMGP bietet in ihren Kursen eine Weiterbildung mit Fähigkeitsausweis Phytotherapie und Anerkennung durch das SIWF der FMH an.

1. European Scientific Cooperative on Phototherapy ESCOP: www.escop.com

2. Bundesamt für Gesundheit. SL Spezialitätenliste: Kapitel 51-62, sowie Kapitel 70. www.spezialitätenliste.ch

3. Linde K. et al. St.John`s wort for depression. Cochrane Reviews 2008,Issue 4. Article No. D000448

4. Richtlinien der SGPP: Die Akutbehandlung depressiver Episoden. Swiss Med Forum 2016 ;16(35) 716-724

5. Depressionen in der Schweizer Bevölkerung; Obsan Bericht Nr. 56; 2013

6. Uni-Basel: 2017 Neue Studie zu Placeboeffekt und Antidepressiva bei Kindern und Jugendlichen; www.unibas.ch/de/Aktuell/News/Uni-Research/Neue-Studie-zu-Placeboeffekt-und-Antidepressiva.html

7. Friede M. Wüstenberg P. Johanniskraut zur Therapie des Angstsyndroms bei depressiven Verstimmungen. Z Phytother 1998 ;19; 309-317

8. Antidepressiva bei Kindern und Jugendlichen: Stellenwert von Johanniskraut-Extrakt; Schweiz. Zschr. Ganzheitsmedizin 2009; 21(6) S 272-273

9. Th. Eggeling: Evidenz spricht für Weissdorn-Spezialextrakt. EHK 2012; 61(3): 133-139

10. ALT Arzneimittel-Liste mit Tarif https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/begriffe-a-z/arzneimittelliste-mit-tarif.html

11. Website der SMGP: https://www.smgp.ch/smgp/homeindex/arzneimittel.html

12. SIWF FMH; https://www.fmh.ch/bildung-siwf/fachgebiete/faehigkeitsausweise.html

der informierte @rzt

- Vol. 9

- Ausgabe 4

- April 2019