- Suizidalität erkennen und einschätzen

Die Zahl der Suizide ist in den letzten Jahren in der Schweiz zurückgegangen, sie liegt aber weiterhin auf einem hohen Niveau. Vollendeten Suiziden geht ein Prozess voraus, der als (sich entwickelnde) Suizidalität bezeichnet wird. Um Suizide zu verhindern, ist es wichtig, Suizidalität zu erkennen und entsprechende Interventionen einzuleiten. Es konnten verschiedene Risikofaktoren für Suizidalität identifiziert werden. Ein wesentlicher Risikofaktor ist das Vorliegen einer psychischen Erkrankung, v.a. von Depressionen. Durch die rechtzeitige Entdeckung und Behandlung einer psychischen Erkrankung lassen sich somit Suizide verhindern. Die rechtzeitige Entdeckung einer Suizidalität und einer evtl. dieser zugrundeliegenden psychischen Erkrankung (oder auch anderer Bedingungsfaktoren) stellt eine grosse Herausforderung dar. Die (rasche) Entwicklung eines tragfähigen Patient-Therapeutenkontakts ist hier ein wesentlicher Faktor, damit der Patient sich öffnet. Gelingt es nicht, in der Akutsituation eine solche Beziehung zu entwickeln, muss der Patient geschützt und ggf. eine Zwangseinweisung überlegt werden.

Although the number of suicides in Switzerland decreased within the last years, the number is still on a high level. The development of suicidality preceedes the committed suicide. It is important to recognize suicidality in the patients, in order to start the required interventions and, thus, prevent suicides. A substantial number of risk factors for suicides has been identified. In many cases an under[1]lying psychiatric illness, in particular depression, can be detected. The identification of suicidality resp. risk for a suicide in a patient right in time and of an underlying psychiatric illness (as well as other condition factors) presents a great challenge. The development of a trusting and sustainable relationship between patient and therapist/physician is an essential factor of success. If such a relationship can not be achieved in the acute situation and signs for a risk of suicide remain, a transfer to a closed ward for the safety of the patient has to be considered.

Key words: suicide, suicide prevention, depression, mental illness

Suizid und Suizidalität

Auch wenn die absolute Zahl der Suizide in der Schweiz in den letzten Jahren zurückgegangen ist, sind die Zahlen der vollzogenen Suizide weiterhin auf hohem Niveau.

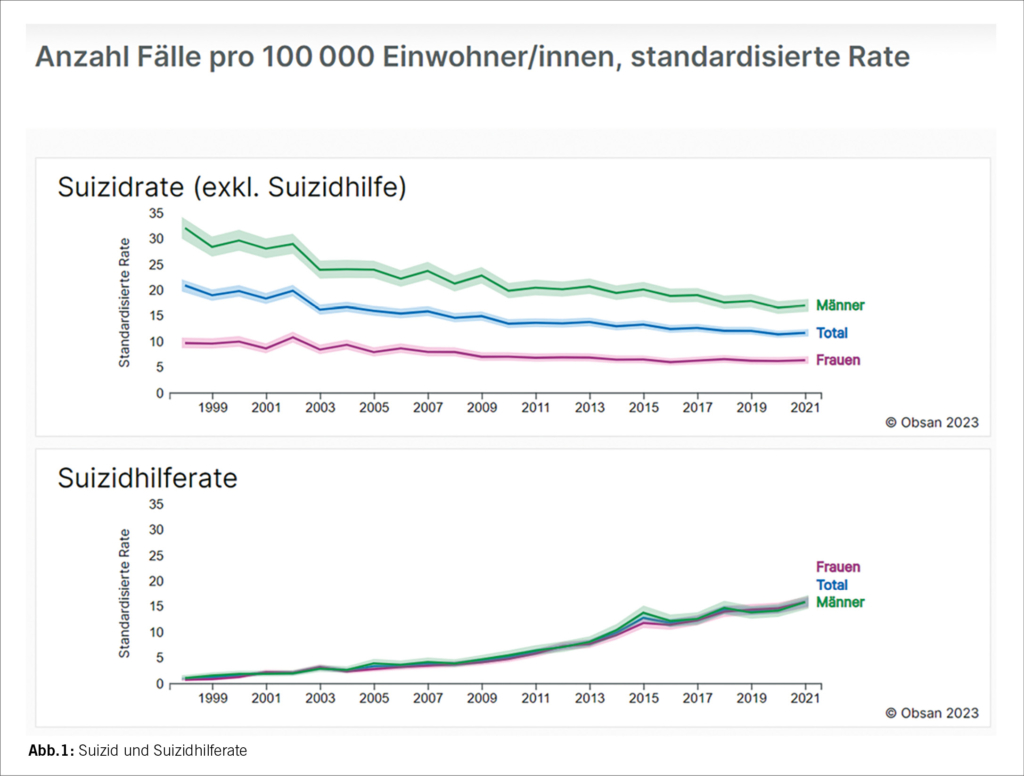

Im Jahr 2020 gingen 1.3% der Sterbefälle auf Suizide zurück. Seit 1985 hat die absolute Zahl der Suizide kontinuierlich abgenommen und ist 2020 mit 972 Suiziden erstmals unter die 1000er-Grenze gefallen. Über 70% der Suizide geschahen bei Personen über 45 Jahren, wobei Männer wesentlich häufiger betroffen waren. Zugenommen hat hingegen die Anzahl der assistierten Suizide von 1196 im Jahr 2019 auf 1251 im Jahr 2020 (4,6%) (1, Abb.1). Die grosse Mehrzahl der Sterbehilfefälle betraf Menschen ab 65 Jahren (88%) oder Menschen mit einer unheilbaren Krankheit, die in absehbarer Zeit zu einem natürlichen Tod geführt hätte (1).

Im Vergleich zu den tatsächlich vollzogenen Suiziden, ist die Rate der Suizidversuche weitaus höher, Zahlen aus Deutschland zeigen Werte, die zwischen 80 und 150 pro 100’000 Einwohner liegen, sie sind am höchsten in den Jahren vor der Lebensmitte (ca. 40. Lebensjahr) und überwiegen bei Frauen (2).

Suiziden und Suizidversuchen geht ein Prozess voraus, der durch Denk- und Verhaltensweisen gekennzeichnet ist, die darauf ausgerichtet sind, den eigenen Tod anzustreben bzw. als mögliches Ereignis in Kauf zu nehmen. Dieser Prozess wird als Entstehung und Entwicklung von Suizidalität bezeichnet. Suizidalität gilt als eine ureigene menschliche Denk- oder Verhaltensmöglichkeit, die grundsätzlich allen Menschen möglich ist, und nicht als Krankheit.

Beim Wunsch, dem Leben ein Ende zu setzen, stellt sich die fundamentale Frage, ob es sich um eine Entscheidung aus freiem Willen oder eine durch andere Umstände beeinflusste Entscheidung, v.a. durch eine psychische Erkrankung, handelt. Ringel spricht im ersten Fall von dem sogenannten «gesunden Suizid», im Rahmen eines Bilanzsuizids (3). Wissenschaftlich erhobene Zahlen zeigen, dass es sich hier um weniger als 10% aller Suizide handelt (4). Die weitaus grössere Zahl geht mit einer gleichzeitig vorliegenden psychischen Erkrankung, v.a. einer Depression einher (4, 5). Grundsätzlich gelten für psychisch kranke Personen die gleichen Rechte (und Pflichten) wie für alle anderen Personen. Hier stellt sich insbesondere die Frage, ob es sich bei einem Patienten mit psychischer Erkrankung um eine autonome Entscheidung im Rahmen eines Bilanzsuizids handelt oder ob die Entscheidung zum Freitod durch die psychische Erkrankung beeinflusst wird und durch eine adäquate, spezifische Behandlung sich wieder ändert. Die psychische Erkrankung geht z.B. bei einer Depression nicht nur mit einer depressiv traurigen Stimmung einher, sondern auch das gesamte Denken, die kognitiven Prozesse und damit die Wertmassstäbe und die Lebensperspektive sind beeinträchtigt (6). Im Falle einer paranoiden Psychose, wenn ein Patient aufgrund seiner realitätsverzerrenden Wahnvorstellungen (etwa, weil er durch eine unsichtbare Macht verfolgt wird) keinen anderen Ausweg als den Suizid sieht, ist der Einfluss der psychischen Erkrankung auf die Suizidalität sehr klar. Anders verhält es sich bei einem depressiven Patienten mit Suizidalität, der weitgehend remittiert ist und nun die Diagnose eines Malignoms mit schlechter Prognose erhalten hat (6). Auch hier muss der mögliche Einfluss der Depression evaluiert und, falls noch eine depressive Symptomatik festgestellt wird, diese behandelt werden.

Suizidologie-Experten gehen davon aus, dass eine grosse Zahl der Suizide als Folge eines «psychischen Unfalls» bezeichnet werden können, d.h. als Folge einer Handlung, die faktisch ausserhalb der bewussten kognitiven Kontrolle in einem dissoziierten Zustand erfolgt (7, 8). Hinweise auf diese Sichtweise ergeben sich aus der sogenannten «Golden Gate Bridge»-Studie, in der erhoben wurde, wie viele Menschen sich nachträglich suizidiert hätten, nachdem sie vom Sprung von der Brücke abgehalten wurden. Von 515 erfassten Fällen waren dies 25, d.h. 95% dieser Menschen haben sich auch nach Jahren später nicht suizidiert (9).

Mögliche Ursachen

Als Grund für einen Suizidversuch wird von den Patienten oft genannt, dass sie zunehmend in einen Zustand von seelischem Leid und Schmerz geraten sind, den sie nicht mehr aushalten konnten. Um diesen Zustand des Seelenschmerzes zu beenden, haben sie keinen anderen Ausweg mehr gesehen als sich zu suizidieren. Man geht heute davon aus, dass die Kontrolle über sich und seine Handlungsweisen für einen Menschen in dem Moment verloren gehen kann, in dem dieser (subjektiv) unerträgliche seelische Schmerz die Grenzen des für ein Individuum Aushaltbaren überschreitet. Der Prozess von subjektiv nicht bewältigbaren Problemen bis zur letztlich letalen Handlung verläuft meistens über eine längere Zeitdauer und bietet Gelegenheiten, bei gefährdeten Menschen darauf einzuwirken (10).

Suizidalität wird somit als multifaktoriell verursachtes, multidimensionales Phänomen verstanden. Für ein klinisch-pragmatisches Verständnis der Suizidalität bietet sich das Kontinuitätsmodell von Wolfersdorf an (11). Er beschreibt die Suizidalitätsentwicklung vom «passiv erlebten» Wunsch nach Ruhe oder einer Unterbrechung im Leben kontinuierlich weiter über die Erwägung sich zu töten bis zur Suizidabsicht und der finalen Durchführung der Suizidhandlung. Die Betrachtung der Suizidalität als Kontinuum von nicht suizidal bis hoch suizidal spiegelt die Erfahrungen im klinischen Alltag weitaus besser wider als eine kategoriale Einteilung in suizidal vs. nicht suizidal.

Nach dem bisher dargestellten erscheint klar, dass ein «absoluter» Ausschluss von Suizidalität in vielen Fällen nicht möglich ist. Wohl aber kann unter Einbezug verschiedener Einflussfaktoren eine «Basisdiagnostik» mit einer Risikoeinschätzung vorgenommen werden.

Beteiligte Faktoren und Risikoeinschätzung

Nach Harbacher & Minder 2013 sollten bei der Einschätzung die Termini «keine Suizidalität, erhöhte oder unklare Suizidalität, sowie akute Suizidalität» unterschieden werden. Auf Begriffe wie «latente» oder «chronische» Suizidalität sollte verzichtet werden, da sie zu unklaren Handlungskonsequenzen führen und im ungünstigsten Fall die Suizidäusserungen eines als «chronisch suizidal» eingestuften Patienten bagatellisiert und auch nicht mehr ernst genommen werden (10).

Zur Basisdiagnostik gehört die Evaluation eines evtl. vorliegenden präsuizidalen Syndroms, die Erfassung der Risikofaktoren, der aktuellen psychischen Befindlichkeit und des Vorliegens von Trennungserfahrungen (5, 8).

Das präsuizidale Syndrom ist gekennzeichnet durch a) die zunehmende Einengung in allen Funktionsbereichen, wie auch im psychischen Erleben der eigenen Selbst- und Weltwahrnehmung, b) eine erhöhte innere Aggressivität bei gleichzeitiger Wendung der aggressiven Impulse gegen die eigene Person, c) bewusste Suizidphantasien. Depressive und psychotische Symptome erhöhen das Suizidrisiko.

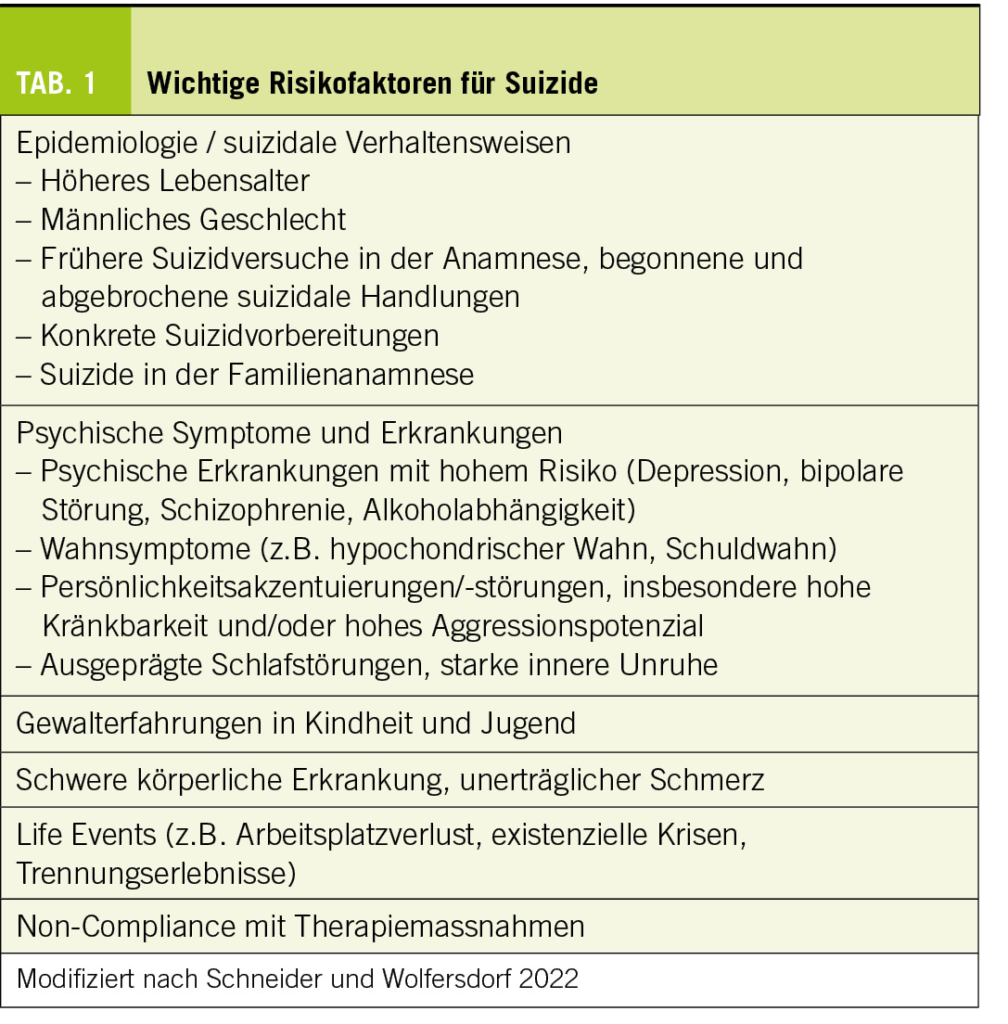

Für die Einschätzung der Suizidalität sind neben dem präsuizidalen Syndrom weitere Risikofaktoren identifiziert worden. Dies sind frühere Suizidversuche bzw. begonnene und abgebrochene Suizidhandlungen, konkrete Suizidvorbereitungen, Suizide in der Familienanamnese und andere Modelle, Gewalterfahrungen, männliches Geschlecht, höheres Lebensalter, psychische Erkrankungen, Persönlichkeitsstörungen, v.a. hohe Kränkbarkeit, aggressive, impulsive und paranoide Züge, Wahnsymptome, Angst, starke innere Unruhe, ausgeprägte Schlafstörungen, Non-Compliance mit Therapiemassnahmen, schwere körperliche Erkrankungen, unerträglicher Schmerz, sowie Life Events mit Verlusterfahrungen (Arbeitsplatz-, Partnerverlust u.a.) (2, Tab.1).

Suizidalität tritt bei Menschen mit psychischer Erkrankung im Vergleich zur Normalbevölkerung um ein Vielfaches häufiger auf. Das Suizidrisiko ist insbesondere dann erhöht, wenn Komorbiditäten vorliegen, wie Depression und Suchterkrankungen oder Persönlichkeitsstörungen (4, 5).

Insbesondere ist auf kürzlich zurückliegende Trennungserfahrungen zu achten (kürzlich gescheiterte Partnerschaft, Tod eines Angehörigen, Entwicklungskrisen, aber auch die Entlassung aus stationärer psychiatrischer oder psychotherapeutischer Behandlung) (5).

Massnahmen und Handlungsoptionen

Allgemeinmediziner, Hausärzte und Internisten sind oft die ersten Ansprechpartner, an die sich die Patienten wenden (Lindner et al 2003). Nicht jeder Patient teilt sofort und offen seine Suizidgedanken mit, häufig werden andere unspezifische Symptome oder psychosoziale Beschwerden genannt, hinter denen eine grosse Verzweiflung steckt. Da das Thema Suizidalität jedoch oft von Scham oder auch von der Angst einer Zwangseinweisung besetzt ist, sollte das Thema Suizidalität angesprochen werden. Das Ansprechen von Suizidalität durch den Arzt wird in vielen Fällen als Erleichterung empfunden.

Um den Leidensdruck und die individuelle Beschäftigung des Patienten mit dem Thema Tod abzuklären, ist das individuelle Gespräch in einem ruhigen Rahmen mit ausreichend Zeit dafür unabdingbare Voraussetzung. An erster Stelle steht hier der Beziehungsaufbau zum Patienten, mit dem Ziel eine vertrauensvolle und gegenseitig wertschätzende Beziehung zu erreichen. Nur dann wird der Patient seine ganz persönlichen, intimen Gedanken auch mitteilen. Ein Grundsatz sollte immer sein, dass die Fachperson verstehen möchte, wie sich die Suizidalität entwickelt hat, was der Patient selbst dagegen unternommen hat und welche Bedingungen subjektiv für den Patienten nun zur Entscheidung zum Suizid geführt haben. Ein empathisches, wohlwollendes Nachfragen schafft die Voraussetzung dafür, dass der Patient sich mitteilt. Dies ist wichtiger und im individuellen Fall valider als die Einschätzung durch zur Verfügung stehende Suizidalitätsassessments (z.B. PRISM-S), die ergänzend eingesetzt werden können (10, 12).

Die ärztlichen Handlungsoptionen bei Suizidalität sind abhängig von den Rahmenbedingungen. In jedem Fall sollte man für sich selbst vorher den Zeitrahmen sowie das eigene Engagement und die Ressourcen festlegen, die man für den Patienten zur Verfügung hat, so dass man nicht selbst unter Druck gerät. Lässt sich in diesem Zeitrahmen (sei es in der Praxis oder im stationären Rahmen) die Akuität der Suizidalität nicht klären und ist kein vertrauensvoller Beziehungsaufbau mit einem tragfähigen Kontakt möglich, sollte eine stationäre Behandlung überlegt und angesprochen werden. Lehnt der Patient die stationäre Behandlung ab und besteht kein tragfähiger Kontakt zum Patienten mit Unsicherheit über die Absprachefähigkeit, sollte, wenn der Verdacht auf eine akut vorliegende Suizidalität besteht, eine Zwangseinweisung in Betracht gezogen werden. Hilfreich kann in diesem Fall auch das Einholen einer Zweitmeinung (wenn möglich) sein (5).

Für den Umgang mit Patienten mit langanhaltender, wiederkehrender (chronischer) Suizidalität (Beispiel Borderline Patienten) auch im Akutspital liegen Behandlungsempfehlungen der Schweizer Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie (SGPP) vor, die sich speziell diesem Thema widmen. Bei diesen Patienten sollte möglichst rasch ein Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie hinzugezogen werden, der in die Behandlung involviert ist oder diese federführend übernimmt (13).

Copyright bei Aerzteverlag medinfo AG

Chefarzt Psychiatrie St. Gallen Nord

Zürcherstrasse 30

9500 Wil

Der Autor hat keine Interessenskonflikte im Zusammenhang mit diesem Artikel deklariert.

- Nicht immer kann Suizidalität ausgeschlossen werden, durch die Kenntnis der Risikofaktoren und ein vertrauensvolles diagnostisches Gespräch kann das Risiko für Suizide aber deutlich reduziert werden. Häufig liegt der Suizidalität eine psychische Erkrankung zugrunde. Dies muss erkannt und konsequent behandelt werden.

1. Obsan (2023). Suizid und Suizidhilfe, https://ind.obsan.admin.ch/de/indicator/obsan/suizid-und-suizidhilfe

2. Schneider B, Wolfersdorf M, Suizid und Suizidprävention, in Therapie psychischer Erkrankungen – State oft he Art, DGPPN, U. Voderholzer, F. Hohagen (Hrsg.), S. 625-632, 2022 Elsevier

3. Ringel, E.: Der Selbstmord. Abschluss einer krankhaften psychischen Entwicklung. Wien: Maudrich; 1953

4. Hatzinger, M.: Affektive Störungen. In Schweizer Archiv für Neurologie und

Psychiatrie. 2011; 162(5): 179–89.

5. Lindner R, Fiedler G, Götze P, Diagnostik der Suizidalität Deutsches Ärzteblatt, jg. 100, Heft 15, April 2003

6. Hoff P. Suizidwunsch bei Menschen mit einer psychischen Erkrankung: Symptom oder autonomer Entscheid? Schweizerische Ärztezeitung | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2012;93: 23

7. Reisch, T.: Wo kann Suizidprävention ansetzen? Vorschlag eines 6-Phasen-Modellssuizidaler Krisen. (Thieme, Hrsg.) Psychiat Prax 2012; 39, 257–258. doi:http://dx.doi.org/10.1055/s-0032-1305205

8. Reisch T, Verzweiflung und Suizidalität, Psychiatrie & Neurologie 2020, 3, 20-23

9. Seiden, R. H.: Where are they now? A Follow-up Study of Suicide Attempters from the Golden Gate Bridge. Suicide and Life threatening Behavior 1978; 8(4), 0363-0234/78/1600-0203$00.951978.

10. Harbauer G, Minder J-1, Besonderheiten der Suizidalität im Alter, Psychiatrie & Neurologie 2013, Nr. 3, 15-19

11. Wolfersdorf, M.: Der suizidgefährdete Mensch. Zur Diagnostik und Therapie. In E. H.Wenglein, Selbstvernichtung (S. 89–112).1996; Göttingen Zürich: Vandenhoeck & Ruprecht

12. Harbacher G, Minder J-2, Erklärungsmodelle zur Suizidprävention, Psychiatrie & Neurologie 2013, Nr. 4, 3-9

13. Bielinski, Daniel; Hoff, Paul; Kurmann, Julius; Rota, Fulvia; et al; Fahima, T;

Fluder, M; Stöckli, B; Amstad N; Bayer, J; Reuter, A; Schubiger, G; Baumann-Hölzle, R (2018). Die SGPP-Behandlungsempfehlungen für den Umgang mit chronisch suizidalen Patienten – Version März 2018. PSY PSY Bulletin:1-10

der informierte @rzt

- Vol. 13

- Ausgabe 10

- Oktober 2023