- Urologische Aspekte des Nierensteinleidens

Das Nierensteinleiden hat sich in den letzten 20-25 Jahren aufgrund der Veränderungen in den Lebens- und Ernährungsgewohnheiten zu einer Volkskrankheit entwickelt und die Prävalenz der Erkrankung hat sich in diesem Zeitraum nahezu verdoppelt. Die Ursachen der Harnsteinbildung sind letztendlich nicht eindeutig geklärt, dennoch spielen ernährungs-bedingte Faktoren, wie ein hoher Fleischkonsum, säurelastige Nahrungsbestandteile und übermässiger Alkoholgenuss neben genetischen Faktoren, der Trinkmenge und klimatischen Bedingungen eine wichtige Rolle (1-3).

Der Diagnostik und Therapie des Harnsteinleidens kommt in der hausärztlichen Praxis eine zunehmende Bedeutung zu. Der folgende Beitrag gibt einen Überblick über die moderne Diagnostik, Therapie und Metaphylaxe der Harnsteinerkrankung.

Steindiagnostik

Neben der Anamnese und körperlicher Untersuchung kommt der Urin-/Laboruntersuchung und der bildgebenden Diagnostik eine tragende Bedeutung zu, um die Verdachtsdiagnose eines Harnsteines zu bestätigen. Neben der Steingrösse und Lokalisation gibt die Bildgebung zusätzliche Informationen über begleitende Pathologien und die Nierenfunktion (1, 2). Mit der flächendeckenden Verfügbarkeit von Sonographie und Computertomographie (CT) haben diese Verfahren aufgrund der hohen Genauigkeit das frühere Standardverfahren des i.v. Pyelogramms ersetzt.

Urinstatus und Labor

Der Urinuntersuchung kommt eine wichtige Bedeutung in der Initialdiagnostik zu. Das Vorliegen einer Mikrohämaturie kann die Verdachtsdiagnose des Nierensteinleidens erhärten. Der gleichzeitige Bakteriennachweis in Kombination mit einer CRP Erhöhung und Leukozytose können Zeichen eines komplizierten Harnwegsinfektes sein. Aufgrund der Gefahr einer vital bedrohlichen septischen Harnstauungsniere ist in diesen Fällen die rasche weitere Abklärung und ggf. Ableitung der Niere indiziert. Der alleinige Beginn einer antibiotischen Therapie ist in diesen Fällen nicht ausreichend. Es bedarf einer Urinkulturuntersuchung mit Antibiogramm und der weiteren bildgebenden Diagnostik.

Sonographie

In der Akutdiagnostik stellt die Sonographie in der Praxis die Bildgebung der 1. Wahl dar (1, 2). Ein Nieren- oder Harnleiterstein stellt sich als echoreiche Struktur mit dorsaler Schallauslöschung dar. Insbesondere bei Harnleitersteinen lässt sich der Stein aber nicht direkt nachweisen und es findet sich lediglich eine Dilatation des Nierenbeckenkelchsystems als Zeichen der Abflussbehinderung (4). Bei fehlendem direktem oder indirektem Steinnachweis in der Sonographie lässt sich ein Harnleiterstein nicht sicher ausschliessen, so dass bei klinischem Verdacht auf Harnleiterstein eine weitere Abklärung mittels Nativ-CT erfolgen sollte.

Computertomographie

Die Nativ-CT stellt heutzutage aufgrund der guten Verfügbarkeit, der geringen Kosten und der hohen Sensitivität und Spezifität den Goldstandard in der Diagnostik des Harnsteinleidens dar. Sie gibt detaillierte Informationen über die Anatomie des Harntrakts, begleitende Pathologien, das Ausmass der Dilatation, die Steinlokalisation und Steindichte. All diese Parameter sind für die weitere Therapieplanung wichtig und sollten in die Behandlungsempfehlung einbezogen werden (5-7). Die Magnetresonanztomographie spielt in der Steindiagnostik keine Rolle, da sich Nierensteine nicht darstellen.

Konservative und interventionelle Steintherapie

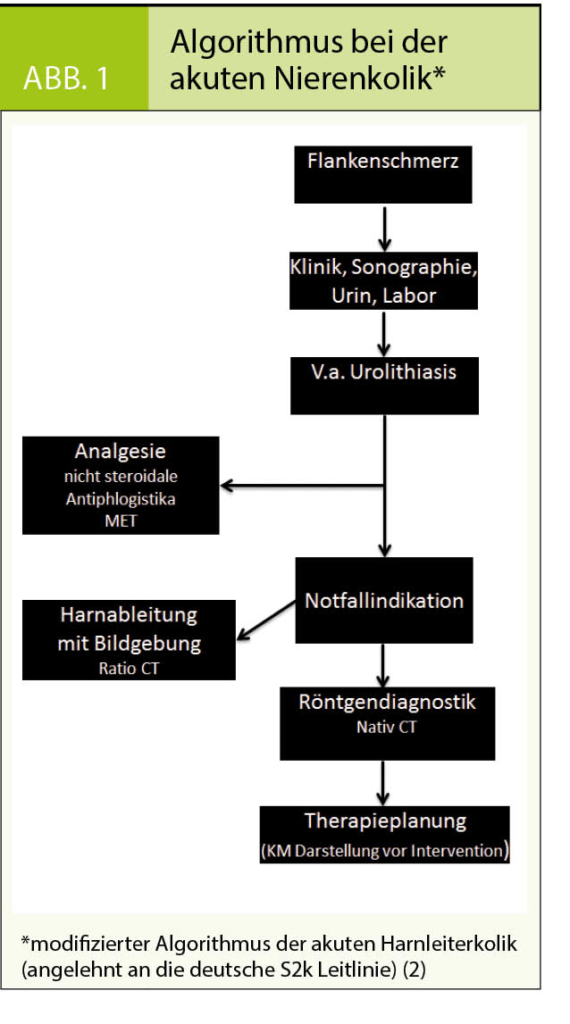

Die Steintherapie sollte immer eine individuelle, an die Situation angepasste Empfehlung sein (Abb. 1). Sie basiert auf den klinischen Befunden, der Schmerzsymptomatik, der Steinlokalisation und -grösse und begleitenden Pathologien. Kleine Harnleitersteine können spontan abgehen und bedürfen häufig keiner Intervention (8). Die Einführung der ESWL (extrakorporale Stosswellenlithotripsie) in den 80-er Jahren hat die Steintherapie revolutioniert, indem die Steine berührungsfrei zertrümmert werden konnten. Über Jahre galt diese Therapie als Goldstandard und wurde mehrheitlich bei allen Steinleiden angewendet. Neuentwicklungen und Miniaturisierungen der Lithotriptoren haben zwar zur technischen Verkleinerung und einem einfacheren Einsatz dieser Geräte im Vergleich zur ersten Generation der sogenannten «Badewanne» geführt. Die Effektivität hat aber durch die technischen Veränderungen eher nachgelassen. Technische Weiterentwicklungen der vergangenen Jahre haben erneut zu einem Paradigmenwechsel in der Behandlung von Harnsteinen geführt. Bessere Optiken mit der Entwicklung feinerer, flexibler Endoskope ermöglichen heute die risikoarme Endoskopie des gesamten Harntraktes und stellen in Kombination mit der Laserlithotripsie ein Standardverfahren in der Behandlung von Nieren- und Harnleitersteinen. Bei sehr grosser Steinlast in der Niere weist die Ureterorenoskopie (URS) jedoch Limitierungen auf. In diesen Fällen kommt der minimal invasiven Steinentfernung über einen perkutanen endoskopischen Zugang (perkutane Nephrolitholapaxie, PCNL) eine wichtige Bedeutung zu (9-11).

Konservative Therapie

Kleine Harnleitersteine ( < 5 mm) benötigen häufig keine interventionelle Therapie. Studien konnten zeigen, dass bis zu 95% dieser Steine spontan abgehen. Bei grösseren Konkrementen ( > 5 mm) sinkt die Spontanabgangsrate deutlich ab. Patienten, die konservativ therapiert werden, sollten engmaschig kontrolliert werden. Der Stellenwert der medikamentösen explosiven Therapie (MET) mit Alphablockern und Analgesie ist letztendlich unklar, kann aber einen Spontansteinabgang unterstützen (12, 13). Nach einer Woche sollte eine sonographische Reevaluation erfolgen. Bei fehlendem Therapieerfolg und/oder bei schmerzhaften langen Austreibungsphasen kann die Indikation zur interventionellen Therapie gestellt werden.

Interventionelle Therapie

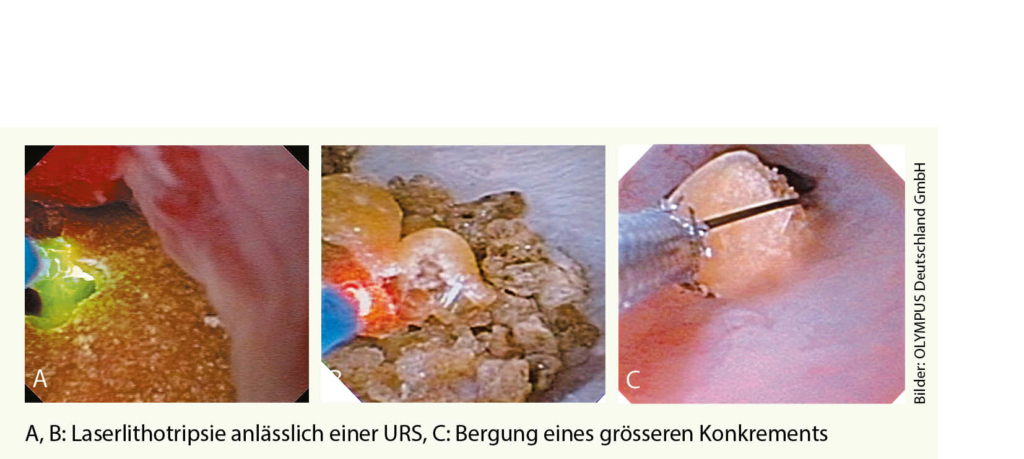

Die URS stellt aktuell neben der ESWL die Therapie der Wahl bei Nieren- und Harnleitersteinen dar (Abb. 2). Die Steinfreiheitsraten sind durch dieses Verfahren sehr hoch und Risiken und Nebenwirkungen sind in geübten Händen gering (14). Der entscheidende Vorteil der URS gegenüber der EWSL ist die hohe Steinfreiheit nach einmaliger Therapie. Meist wird im Rahmen der Notfallversorgung ein Pigtail-Katheter in den Harnleiter eingelegt. Dadurch dilatiert sich der Harnleiter innerhalb einer Woche und die URS kann risikoärmer und mit einer höheren Steinfreiheitsrate durchgeführt werden. Da es auch bei liegendem Pigtail-Katheter zum Spontansteinabgang kommen kann, sollte der Urin gesiebt werden.

Die perkutane Nephrolitholapaxie (PCNL) kommt auch heutzutage bei grosser Steinlast mit partiellen oder kompletten Nierenbeckenausgusssteinen, bei Kelchdivertikelsteinen oder nach frustraner URS zum Einsatz. Offene Steinoperationen spielen heutzutage praktisch keine Rolle mehr und stellen sehr seltene Operationen dar.

Metaphylaxe

Aufgrund der hohen Wahrscheinlichkeit für Rezidive des Harnsteinleidens sollte die Ursache der Urolithiasis abgeklärt werden. Der Harnsteinanalyse kommt hier eine Hauptbedeutung zu. Eine weitere Abklärung sollte risikoadaptiert erfolgen. Insbesondere Patienten mit den folgenden Charakteristika werden zur Hochrisikogruppe gezählt und sollten einer spezifischen fachärztlichen Harnsteinmetaphylaxe-Untersuchung zugewiesen werden:

- Häufige Rezidive (mehr als 3 Steinepisoden innerhalb von 3 Jahren)

- Kinder und Jugendliche

- Genetisch determinierte Steinbildung (Cystinurie, primärer Hyperoxalurie, renal tubulärer Acidose, Xanthinurie)

- Hyperparathyreoidismus

- Gastrointestinale Erkrankung (Morbus Crohn, Colitis ulcerosa, St. n. bariatrischer Chirurgie)

- Infektsteinbildung

- Harnsäuresteine (Gicht)

- Einzelniere

- Nephrokalzinose

- Bilaterale grosse Steinmassen

- Positive Familienanamnese

- Harntransportstörung

- Exponierte Berufsgruppen (Piloten, Seeleute, Militär)

Bei der oben genannten Risikogruppe sollte nach erfolgter metabolischer Abklärung ggf. eine gezielte pharmakologische Therapie zur Reduktion von Rezidivsteinbildungen eingeleitet werden. Dazu ist die Vorstellung bei einem spezialisierten Urologen/ Nephrologen zur 24-h-Sammelurin-Messung vor und unter Therapie empfohlen (2, 15).

Zentrum für Urologie Zürich, Klinik Hirslanden

Witellikerstrasse 40

8032 Zürich

stephan.bauer@hirslanden.ch

Der Autor hat in Zusammenhang mit diesem Artikel keine Interessenskonflikte deklariert.

- Die Ultraschalluntersuchung ist in der Primärdiagnostik und auch in der Nachsorge die Untersuchung der 1. Wahl. Die weiterführende

Diagnostik in der akuten Situation und zur Therapieplanung stellt das Low-dose-CT dar. - Bei der akuten Nierenkolik ist eine Analgesie mit nicht steroidalen Antiphlogistika empfohlen. Bei Schmerzpersistenz und/oder Harnwegsinfekt mit erhöhten Entzündungszeichen sollte eine Harnableitung mittels Pigtail-Katheter erfolgen.

- Die konservative Therapie kann mittels Analgesie und medikamentös explosiver Therapie erfolgen. Eine enge Verlaufskontrolle mittels Ultraschall ist indiziert.

- Die URS hat bei der interventionellen Harnleiter- und Nierensteintherapie die ESWL nahezu abgelöst. Je nach Grösse und Lage der

Konkremente kann eine individuelle Steintherapie mittels minimal invasiver Verfahren geplant werden. Die URS hat die höchste Rate der primären Steinfreiheit. - Gemäss der Risikogruppeneinteilung sollte eine weitere Abklärung erfolgen.

1. Knoll T et al (2016) S2k guidelines on diagnostics, therapy and metaphylaxis of urolithiasis (AWMF 043/025: Compendium. Urologe A 55(7):904-922

2. Türk C, Knoll T, Petrik A, Sarica K, Skolarikos A, Straub M, Seitz C (2016) EAU guidlines urolithiasis/.

3. Scales CD Jr. et al (2012) Prevalence of kidneystones in the United States. Eur Urol 62(1):160-165

4. Erwin BC, Carroll BA, Sommer FH (1985) Re: US in the evaluation of acute flank pain. Radiology 157 (2):554

5. Niall O et al (1999) A comparison of noncontrast computerized tomography with excretory urography in the assessment of acute flank pain. J Urol 161(2):543-537

6. Muller M et al (1998) The average dose-are product at intravenous urography in 205 adults. Br J Radiol 71(842):210-212

7. Yilmaz S et al (1998) Renal colic: comparison of spiral CT, US and IVU in the detection of ureteral calculi. Eur RAdiol 8(2):212-217

8. Miller OF, Kane CJ (1999) Time to stone passage for observed ureteral calculi: a guide for patient education. J Urol 162:688

9. Tiselius HG (2008) How efficient is extracorporeal shockwave lithotripsy with modern lithotripters for removal of ureteral stones? J Endourol 22(2):249-255

10. Tiselius HG (2006) Prospective, randomized trial comparing shock wave lithotripsy and ureteroscophy for lower pole caliceal calculi 1 cm or smaller. Eur Urol 49(3):586-587

11. Grasso M, Ficazzola M (1999) Retrograde ureteropyeloscopy for lower pole caliceal calculi. J Urol 162(6):1904

12. Zhu Y et al (2010) Alpha-Blockers to assist stone clearance after extracorporeal shock wave lithotripsy: a meta-analysis. BJU int 106(2):256-261

13. Pickard R, Starr K, MacLennan Get al (2015) Medical expulsive therapy in adults with ureteric colic: a multicentre, randomised, placebo-controlled trial. Lancet 386(9991):341-349

14. Preminger GM et al (2007) Guideline fort he management of ureteral calculi. Eur Urol 52(6):1610-1631

15. DGU (2015) S2k-Leitlinie „Diagnostik, Therapie und Metaphylaxe der Urolithiasis. http://www.awmf.org/uploads/tx_szleitlinien/043-025l_S2k_Urolithiasis_Diagnostik_Therapie_Metaphylaxe_2015-03.pdf.Zugegriffen:

der informierte @rzt

- Vol. 8

- Ausgabe 4

- April 2018