- Vereinfachte Abklärung und Behandlung von häufigen IgE-vermittelten Allergien

Besonders häufige IgE-vermittelte Allergien sind Inhalationsallergien wie die allergische Rhinokonjunktivitis, die meist durch Pollen, Hausstaubmilben oder Tierhaare verursacht wird. Das diagnostische Vorgehen mittels Anamnese, Hautpricktest und Bestimmung Allergen-spezifischer IgE Antikörper soll das ursächliche Allergen identifizieren. Das soll die einzige kausale Therapie einer Allergie ermöglichen, eine Desensibilisierung.

Eine Allergie, eine überschiessende Reaktion des Immunsystems passiert nach Kontakt mit einem für den Menschen an sich harmlosem Stoff, dem Allergen (1). Eine für den klinischen Alltag sehr hilfreiche Definition einer Allergie ist die Formel: Allergie = Symptome + Sensibilisierung.

Also liegt eine Allergie nur dann sicher vor, wenn die klinischen Symptome respektive die Anamnese mit der klinischen Beschreibung der allergischen Reaktion mit einer messbaren Sensibilisierung gegen das verdächtigte Allergen übereinstimmen. Von Sensibilisierung spricht man, wenn ein Allergietest positiv ist, zum Beispiel ein Hautpricktest, oder im Serum von Patienten Allergen-spezifische IgE Antikörper messbar sind. Dazu ein Beispiel: Eine Patientin hat einen positiven Pricktest auf Karotten, verträgt aber Karotten ohne Probleme, hat also keine Symptome. Somit ist sie gegen Karotten sensibilisiert, aber nicht dagegen allergisch. Sie darf also weiter Karotten essen!

Je nach pathogenetischem Mechanismus der allergischen Reaktion werden verschiedene Typen allergischer Reaktionen unterschieden. Der häufigste und bekannteste Typ allergischer Reaktionen ist der Typ I, auch Allergie vom Soforttyp genannt. Da hier häufig IgE Antikörper eine entscheidende pathogenetische Rolle spielen (2), werden Typ I Allergien auch als IgE-vermittelte Allergien bezeichnet.

Inhalationsallergien sind besonders häufig

Wichtige Beispiele von IgE-vermittelten Allergien in Europa sind Allergien gegen Inhalationsallergene, Medikamente und Lebensmittel. Allergien gegen Inhalationsallergene sind bei weitem am häufigsten. Epidemiologische Untersuchungen gehen davon aus, dass bis zu 20% aller Menschen in industrialisierten Regionen unter einer Inhalationsallergie leiden. Tendenz steigend! Daher werden Inhalationsallergien im Folgenden beispielhaft für die Diagnostik und Therapie von IgE-vermittelten Allergien betrachtet. Die in Mitteleuropa wichtigsten Inhalationsallergene sind Pollen von Bäumen, Gräsern und Kräutern, Hausstaubmilben und Tierepithelien.

Von besonderer Bedeutung für die Diagnostik und Therapie von IgE-vermittelten Allergien ist die Tatsache, dass die betroffenen Patienten häufig unter verschiedenen Allergien leiden, die verschiedene Organsysteme betreffen können. So kann sich eine Inhalationsallergie als allergische Rhinitis, aber auch als allergisches Asthma zeigen. Ca. 50% aller erwachsenen Patienten mit allergischer Rhinitis haben auch ein allergisches Asthma (3). Oft bestehen weitere, nicht direkt durch eine Allergie verursachte Krankheitsbilder, zum Beispiel eine Neurodermitis oder eosinophile Ösophagitis. Diesen Komplex von Erkrankungen, in dem häufig IgE vermittelte Allergien und assoziierte Erkrankungen vorkommen, bezeichnet man als Atopie (4). Wichtig ist, bei der Betreuung von Patienten mit Inhalationsallergien nicht nur an den klassischen Heuschnupfen zu denken, sondern immer auch an weitere atopische Erkrankungen wie Asthma und Neurodermitis.

Mit der Anamnese wird die Anzahl der möglichen ursächlichen Allergene eingeschränkt

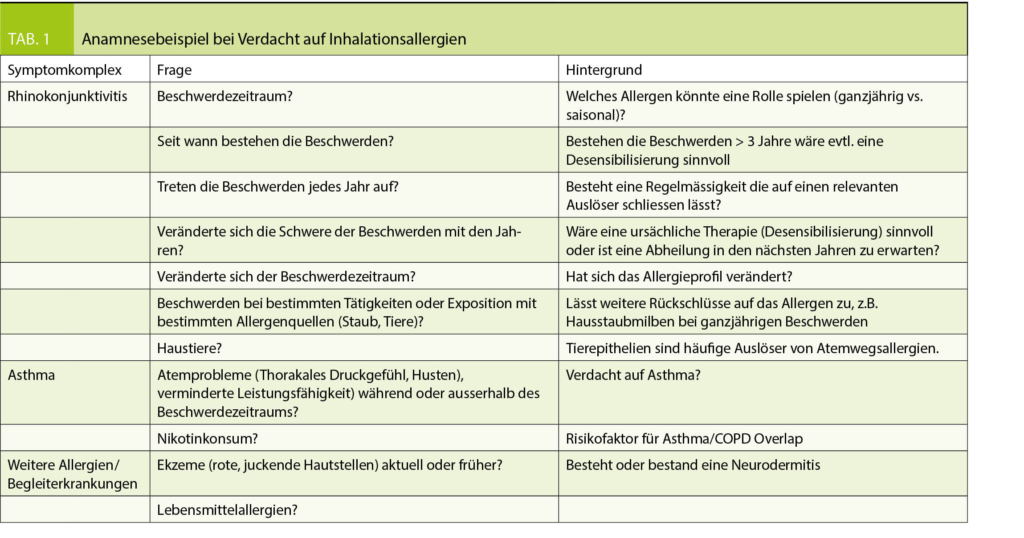

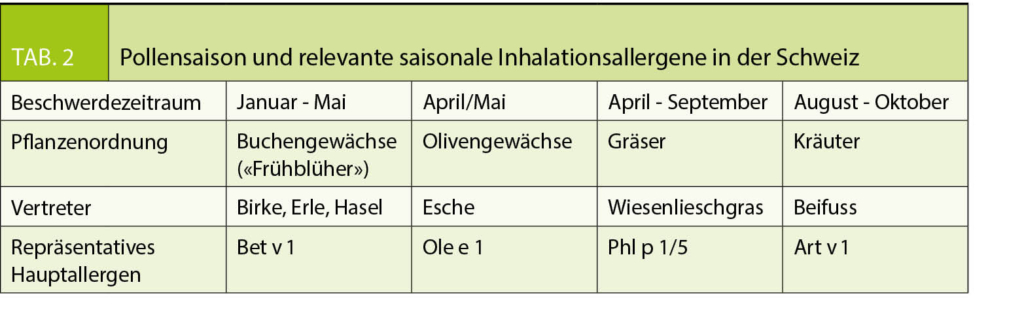

Die Anamnese ist der wichtigste Schritt der allergologischen Diagnostik. Wie eine sinnvolle Anamnese aussehen könnte zeigt Tab. 1. Die Anamnese ist unerlässlich, um zu beurteilen, ob eine Allergie überhaupt wahrscheinlich ist und damit weitere Tests nötig sind. Nach den Tests muss evaluiert werden, ob die Symptome überhaupt zu den Ergebnissen aus Pricktests und Serologie passen. So macht es bei Verdacht auf eine saisonale Inhalationsallergie gegen Pollen Sinn, den Beschwerdezeitraum mit der Blütezeit der einzelnen Pflanzenfamilien, sowie den Ergebnissen einer Komponenten-basierten Serologie (siehe unten) zu korrelieren (Tab. 2). Zudem sollen weitere Erkrankungen aus dem Formenkreis der Atopie erfasst werden.

Der Pricktest gibt einen schnellen und breiten Überblick über Sensibilisierungen

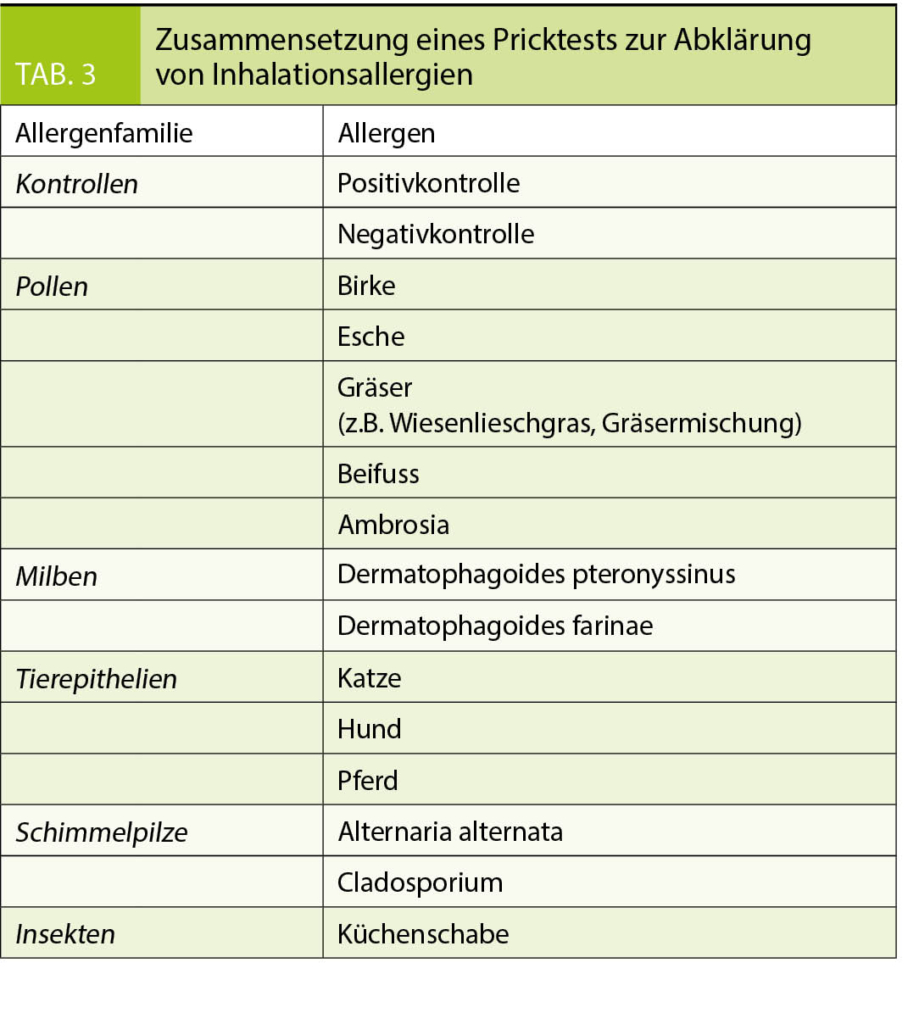

Im nächsten Schritt der allergologischen Abklärung erfolgt der Pricktest. Er ist einfach, liefert Resultate nach 20 Minuten und gibt einen kostengünstigen Überblick über die Sensibilisierung auf eine Vielzahl von Allergenen. Daher ist er auch für die Hausarztpraxis sinnvoll. Die Europäische Akademie für Allergologie und klinische Immunologie hat eine Empfehlung abgegeben, welche wichtigen saisonalen und ganzjährigen (perennialen) Allergene im Pricktest enthalten sein sollten (Tab. 3) (5). Leider sind nicht immer alle empfohlenen Pricktest Lösungen lieferbar.

Die Serologie hilft relevante Allergene zu identifizieren

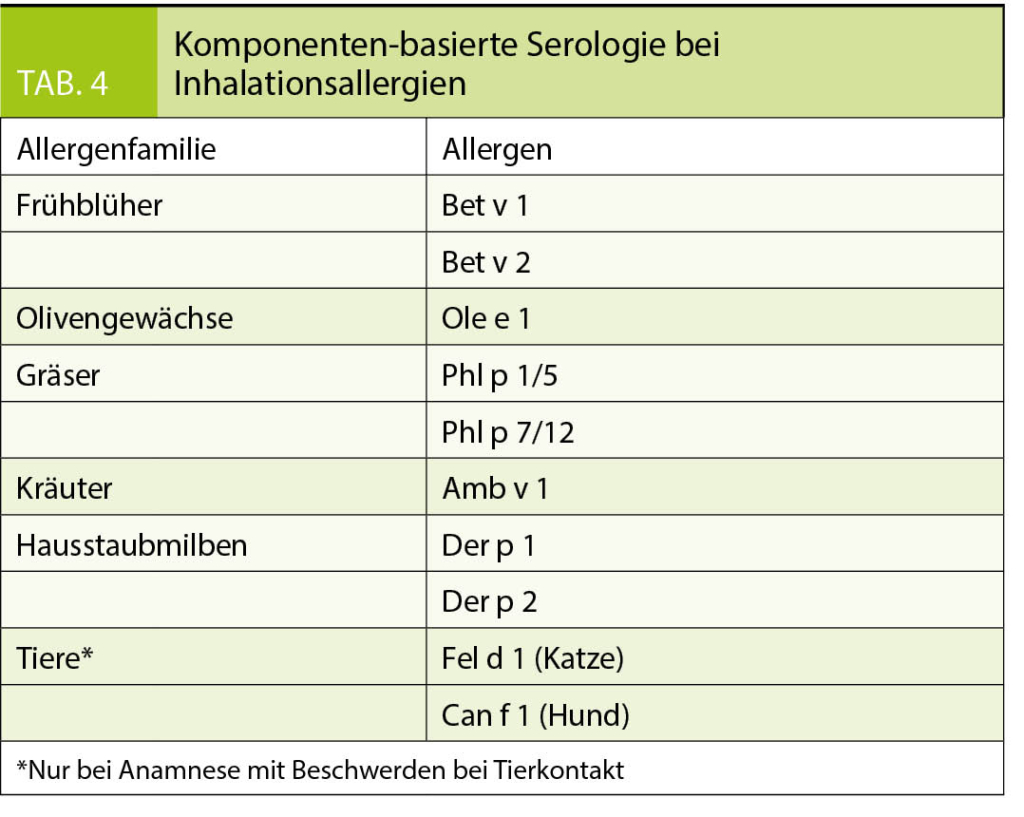

Wollen Arzt und Patient wissen, ob es sich bei den Beschwerden überhaupt um eine Allergie handeln könnte, und wenn ja um welche, so reicht der Pricktest aus. Strebt man eine Desensibilisierung an, sollte der Nachweis von Allergen-spezifischen IgE Antikörpern erfolgen («Serologie»). Die Serologie hilft dabei diejenigen Allergene zu identifizieren, gegen die desensibilisiert werden kann. Der Autor empfiehlt, dabei dem Konzept der Komponenten-basierten Diagnostik zu folgen, bei dem eine Sensibilisierung gegen Haupt- und Nebenallergene untersucht wird (6).

Das Konzept der Haupt- und Nebenallergen soll kurz erläutert werden. Pollen beinhalten verschiedene Allergene. Zum Beispiel wurden aus Birkenpollen bisher acht Allergene charakterisiert, die als Bet v 1 bis Bet v 8 bezeichnet werden. Ein Hauptallergen ist definiert als ein klinisch relevantes Allergen, das in grossen Mengen in der Allergenquelle vorhanden ist, und wogegen mindestens 50% der allergischen Individuen sensibilisiert sind. So ist Bet v 1 das Hauptallergen der Birkenpollen, gegen das >95% der Birkenpollenallergiker sensibilisiert sind (7, 8). Bet v 2 bis 8 sind die Nebenallergene der Birke, und kommen in geringerer Konzentration in Birkenpollen vor. Hauptallergene sind ausserdem charakteristisch für eine Allergenfamilie (Tab. 4). So ist Bet v 1 charakteristisch für alle Frühblüher, da ein dem Bet v 1 sehr ähnliches (homologes) Allergen auch in anderen Frühblühern wie Hasel und Erle das Hauptallergen ist. Eine Sensibilisierung gegen Bet v 1 zeigt nicht nur eine Birkenpollenallergie, sondern eine Allergie gegen alle frühblühenden Bäume an. Im Gegensatz dazu sind Nebenallergene oft Panallergene, die in ganz verschiedenen Allergenquellen vorkommen. Zum Beispiel kommt Bet v 2 nicht nur in Birken und anderen Frühblühern vor, sondern in homologer Form auch in Gräsern und Kräutern (9). Ein gegen Bet v 2 sensibilisierter Patient wird also einen positiven Pricktest nicht nur mit Birken und Frühblüher, sondern auch mit Gräsern und Kräutern haben. Diese Patienten sind damit im Pricktest «gegen alles positiv». In diesem Fall braucht es die Serologie mit Komponenten-basierter Diagnostik, um das relevante Allergen zu bestimmen.

Gelegentlich sind weitere Tests nötig

Können Anamnese, Pricktest und Serologie noch nicht die für einen Patienten tatsächlich relevanten Allergene identifizieren, stehen weitere Tests wie nasale Provokationstests oder der basophile Aktivierungstest zur Verfügung. Diese sollten sinnvollerweise vom Facharzt für Allergologie und klinische Immunologie durchgeführt werden. Bei Patienten mit länger bestehender allergischer Rhinitis besteht ein hohes Risiko für die Entwicklung eines allergischen Asthma bronchiale. Daher sollte bei diesen Patienten zumindest einmal eine Spirometrie und Messung des Stickoxides in der Ausatemluft gemacht werden (10).

Kortisonhaltige Nasensprays sind sehr effektiv bei Inhalationsallergien

Ist eine Inhalationsallergie als Ursache der Beschwerden identifiziert, muss die Therapie besprochen werden. Bei allergischer Rhinokonjunktivitis sind Kortison-haltige Nasensprays die Säule der Therapie (11). Ihr Vorteil ist, dass sie die Wirkstoffe direkt an das betroffene Organ, die oberen Atemwege bringen. Zusätzlich sind sie auch bei Asthma wirksam. Umgekehrt sollten alle Patienten mit allergischem Asthma neben inhalativen Steroiden auch Kortison-haltige Nasensprays erhalten. Somit können beide Etagen der Atemwege, die auch als «united airways» bezeichnet werden, effektiv behandelt werden.

Wenn die Nasensprays nicht ausreichend wirken, sollen zusätzlich Antihistaminika als Augentropfen oder als Tabletten verabreicht werden. Die Patienten sollen darauf hingewiesen werden, dass Kortison-haltige Nasensprays, inhalative Steroide, und Antihistaminika ungefährlich sind und in der therapeutisch wirksamen Dosis grosszügig einzusetzen sind. Diese Medikamente dürfen auch in Schwangerschaft und Stillzeit eingesetzt werden. Hierzu gibt es eine Vielzahl von Publikationen, eine gute Übersicht gibt die Arbeit von Namazy et al. (12).

Die Desensibilisierung ist die einzige kausale Therapie von Inhalationsallergien

Eine Desensibilisierung sollte das erklärte Therapieziel bei allen Patienten mit ausgeprägter Inhalationsallergie sein. Sie wirkt als einzige Therapie krankheitsmodifizierend und könnte die Entstehung eines allergischen Asthmas sowie die Entstehung weiterer Inhalationsallergien verhindern (13). Die Entscheidung gegen welche Allergien desensibilisiert wird, kann komplex sein. Es stehen verschiedene Präparate mit einzelnen Allergenen oder mit Allergenmischungen zur Verfügung, die subkutan oder sublingual verabreicht werden. Zudem ist es oft verwirrend, welche Präparate in der Schweiz zugelassen sind, was Probleme bei der Kostenübernahme durch den Versicherer bereiten kann. Nicht zuletzt dauert eine Desensibilisierung mindestens 3 Jahre und ist kosten- und zeitintensiv, daher sollte die Entscheidung für eine Desensibilisierung auf festen Beinen stehen. Daher empfiehlt der Autor vor dem Entscheid für eine Desensibilisierung die Rücksprache mit einem Facharzt für Allergologie und klinische Immunologie. Die Desensibilisierung selbst kann und soll jedoch in der Hausarztpraxis durchgeführt werden. Sie wird umso besser funktionieren, je besser Hausarzt und Allergologe zusammenarbeiten.

Copyright bei Aerzteverlag medinfo AG

Facharzt für Allergologie und Klinische Immunologie

allergie+haut2, Facharztklinik für Haut

Allergie und Immunsystem

Loren-Allee 22

8610 Uster

glatz@allergie-haut.ch

Der Autor hat in Zusammenhang mit diesem Artikel keine Interessenskonflikte deklariert.

- Eine Allergie liegt nur dann sicher vor, wenn die klinischen Symptome respektive die Anamnese mit der klinischen Beschreibung der allergischen Reaktion und mit einer messbaren Sensibilisierung gegen das verdächtigte Allergen übereinstimmen.

- Wichtige Beispiele von IgE-vermittelten Allergien in Europa sind Allergien gegen Inhalationsallergene, Medikamente und Lebensmittel. Allergien gegen Inhalationsallergene sind bei weitem am häufigsten.

- Die Anamnese ist der wichtigste Schritt der allergologischen Diagnostik.

- Im nächsten Schritt der allergologischen Abklärung erfolgt der Pricktest. Er ist einfach und gibt einen Überblick über die Sensibilisierung auf eine Vielzahl von Allergenen. Daher ist er auch für die Hausarztpraxis sinnvoll. Er reicht aus, um zu klären, ob es sich bei den Beschwerden um eine Allergie handeln könnte, und wenn ja um welche.

- Strebt man eine Desensibilisierung an, sollte der Nachweis von Allergen-spezifischen IgE Antikörpern erfolgen.

1. Aaberse RC. Structural Biology of Allergens. The Journal of allergy and clinical im-munology. 2000;106(2).

2. Ishizaka K, et al. Identification of gamma-E-antibodies as a Carrier of Reaginic Ac-tivity. Journal of immunology (Baltimore, Md : 1950). 1967;99(6).

3. Magnan A, et al. Frequency and Impact of Allergic Rhinitis in Asthma Patients in Everyday General Medical Practice: A French Observational Cross-Sectional Stu-dy. Allergy. 2008;63(3).

4. Wüthrich B. What Is Atopy? Condition, Disease or a Syndrome? Current problems in dermatology. 1999;28.

5. Bousquet J, et al. Practical Guide to Skin Prick Tests in Allergy to Aeroallergens. Allergy. 2012;67(1).

6. Valenta R, et al. The Recombinant Allergen-Based Concept of Component-Re-solved Diagnostics and Immunotherapy (CRD and CRIT). Clinical and experi-mental allergy : journal of the British Society for Allergy and Clinical Immunology. 1999;29(7).

7. Niederberger V, et al. Recombinant Birch Pollen Allergens (rBet v 1 and rBet v 2) Contain Most of the IgE Epitopes Present in Birch, Alder, Hornbeam, Hazel, and Oak Pollen: A Quantitative IgE Inhibition Study With Sera From Different Populati-ons. The Journal of allergy and clinical immunology. 1998;102(4 Pt 1).

8. Ipsen H, et al. Isolation and Immunochemical Characterization of the Major Aller-gen of Birch Pollen (Betula Verrucosa). The Journal of allergy and clinical immu-nology. 1983;72(2).

9. Valenta R, et al. Profilins Constitute a Novel Family of Functional Plant Pan-Aller-gens. The Journal of experimental medicine. 1992;175(2).

10. Global Initiative for Asthma. Strategy for Asthma Management and Prevention, 2020 Available from: wwwginasthmaorg.

11. Bousquet J, et al. Next-generation Allergic Rhinitis and Its Impact on Asthma (ARIA) Guidelines for Allergic Rhinitis Based on Grading of Recommendations As-sessment, Development and Evaluation (GRADE) and Real-World Evidence. The Journal of allergy and clinical immunology. 2020;145(1).

12. Namazy J, et al. The Treatment of Allergic Respiratory Disease During Pregnancy. Journal of investigational allergology & clinical immunology. 2016;26(1).

13. Wahn U, et al. Real-world Benefits of Allergen Immunotherapy for Birch Pollen-Associated Allergic Rhinitis and Asthma. Allergy. 2019;74(3)

der informierte @rzt

- Vol. 10

- Ausgabe 6

- Juni 2020