- Was muss der Hausarzt bei Kontakt mit Asyl-Gesuchsstellern berücksichtigen?

Das Staatssekretariat für Migration (SEM) hat 2018 in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) eine Konzeptänderung in der Gesundheitsversorgung der Asyl-Gesuchssteller (Asyl-GS – die männliche Form wird hier der Einfachheit halber für beide Geschlechter genommen) in den Asylzentren des Bundes und in den Kollektivunterkünften der Kantone vorgenommen. Demnach wurde das gezielte Screening auf übertragbare Krankheiten (insbesondere Tuberkulose), ehemals bekannt als grenzsanitarische Massnahmen (GSM), zugunsten einer medizinischen Erstinformation (MEI) und einer medizinischen Erstkonsultation (MEK) abgelöst. Diese sollen eine gezielte Suche und Behandlung von symptomatischen Asyl-GS beinhalten und den raschen Zugang zum allgemeinen schweizerischen Gesundheitswesen ermöglichen.

Auf Bundesebene werden die Asyl-GS primär in einem der sieben Empfangs-und Verfahrenszentren (EVZ) des Bundes registriert und in den Asylprozess aufgenommen. In diesen EVZ werden – gemäss neuem Konzept – alle Asyl-GS obligatorisch vom Pflegefachpersonal über das schweizerische Gesundheitswesen informiert (sogenannte medizinische Erstinformation – MEI). Diese erfolgt computerbasiert gesprochen in bisher 14 Sprachen der wichtigsten Herkunftsländer und illustriert mit Piktogrammen. Zudem werden den Asyl-GS die wichtigsten Infektionskrankheiten und deren Symptome erklärt, sowie der Zugang zu Impfungen wie auch allgemeine Hygieneregeln und Präventivmassnahmen zum Schutz vor sexuell übertragbaren Krankheiten erläutert. Der Datenschutz und die Unabhängigkeit der medizinischen Versorgung vom Asylprozess werden ebenso thematisiert.

Im Anschluss erfolgt eine medizinische Erstkonsultation (MEK) durch das Pflegefachpersonal, die im Prinzip freiwillig ist, aber von den Asyl-GS gerne in Anspruch genommen wird. Auch dieses Tool ist computerbasiert, gesprochen und mit Piktogrammen illustrieret. Darin werden Fragen zur allgemeinen Gesundheit und insbesondere zur Tuberkulose gestellt. Wie bei den alten GSM wird weiterhin ein TB-score generiert. Klinische Beschwerden oder bekannte chronische, behandlungsbedürftige Krankheiten werden so gerade zu Beginn des Aufenthaltes von der Zentrumspflege erfasst. Diese triagieren primär, ob eine einfache symptomatische Therapie durch sie eingeleitet werden kann, bereits verordnete Medikamente weitergeführt werden können, oder ob eine Arztkonsultation durch den Zentrumsarzt notwendig sei. Ein obligatorisches Screening auf bestimmte Infektionskrankheiten ist nicht vorgesehen. Eine Abklärung erfolgt nur bei vorhandenen Symptomen. In den Bundeszentren werden somit vor allem akute Krankheiten abgeklärt und behandelt. Bei vorbestehenden chronischen Leiden (bspw. Diabetes, kardiovaskuläre Erkrankungen) wird dafür gesorgt, dass bereits etablierte Therapien weitergeführt und notwendige diagnostische Massnahmen ergänzt werden. Schwangere Frauen werden entsprechend den schweizerischen Empfehlungen abgeklärt und behandelt. Asyl-GS mit akuten psychischen Beschwerden werden bei Bedarf einer psychiatrischen Versorgung zugeführt. Chronische, nicht aktive Leiden (bspw. chronische virale Hepatitiden, degenerative Gelenksbeschwerden, kariöse Zähne) werden auf Bundesebene primär nicht behandelt. Auf Bundesebene werden die Krankheitskosten vom SEM getragen und nachträglich durch die Krankenversicherer rückvergütet.

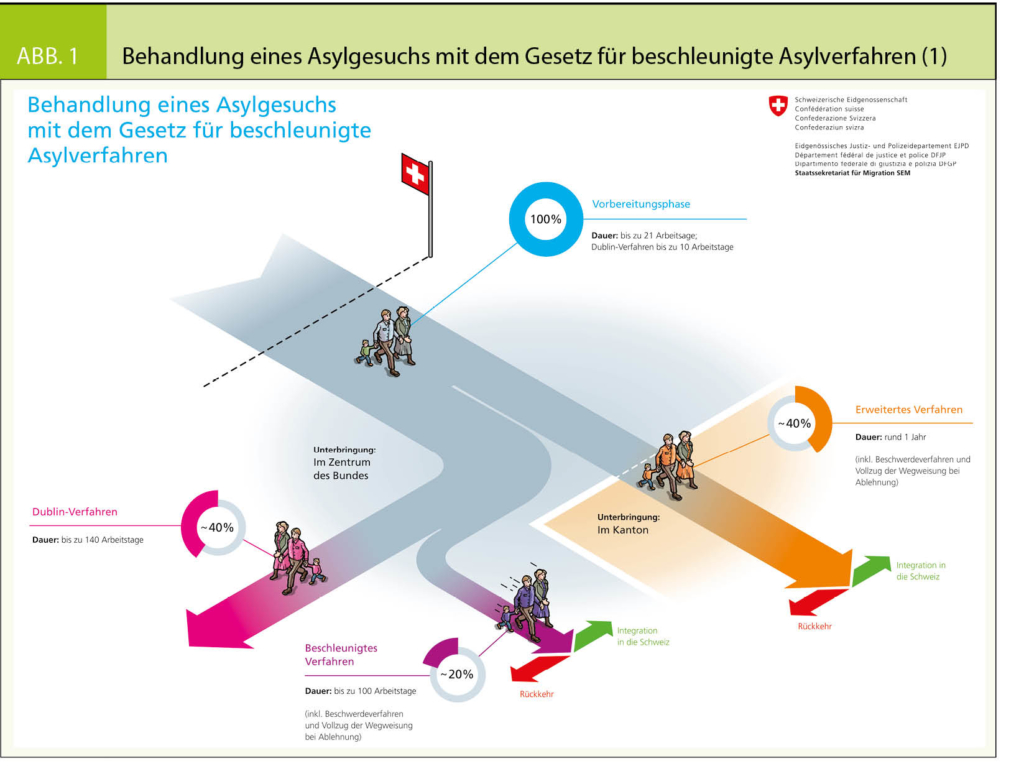

In Abbildung 1 ist der Weg eines Asyl-GS durch die verschiedenen Stellen des juristischen Asylverfahrens dargestellt.

Ebene Kanton und Gemeinde

Sobald der Asyl-GS einer Gemeinde zugeteilt ist, ist vorgesehen, dass er eine medizinische Grundversorgung wie jede in der Schweiz lebende Person erhält. Dies beinhaltet nebst der Abklärung und Behandlung von symptomatischen oder chronischen Leiden auch präventive Massnahmen, wie zum Beispiel die Komplettierung der Grundimmunisierung. In diese hausärztliche Betreuung fällt die Abklärung bezüglich spezifischer Infektionskrankheiten je nach Herkunftsregion. Hierzu sei auf mehrere aktuelle Arbeiten im Swiss Medical Forum mit detaillierteren praktischen Richtlinien (2, 3, 4) hingewiesen.

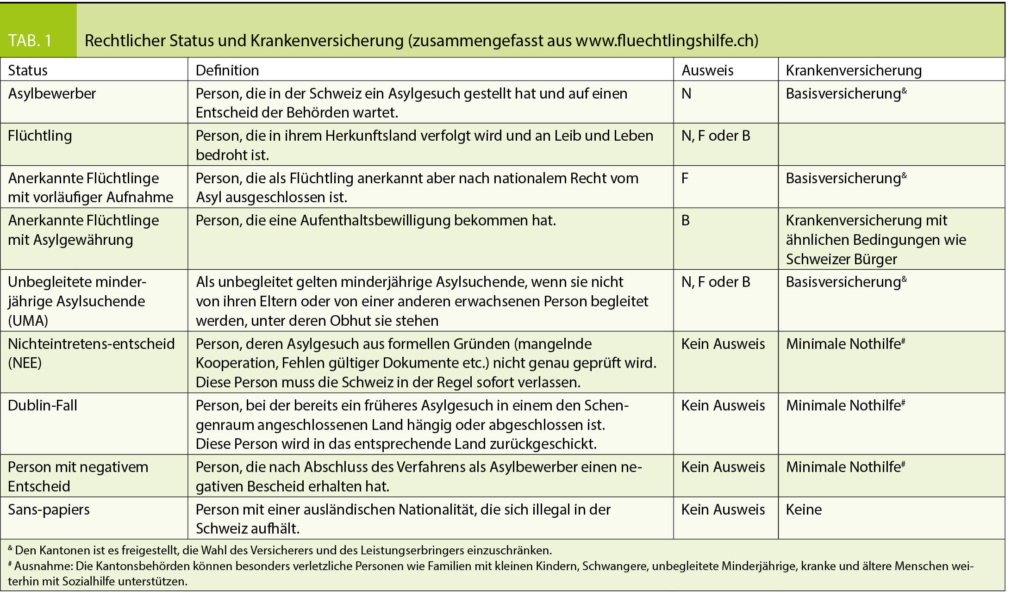

In Tabelle 1 ist eine zusammenfassende Darstellung des rechtlichen Status und der damit verbundenen Art der Krankenversicherung.

Ärztliche Sprechstunde im Bundeszentrum – organisatorische Herausforderungen

Sprache: Sprachschwierigkeiten sind eine Herausforderung in der Interaktion mit Asyl-GS. Suboptimale Bedingungen, wie zum Beispiel Übersetzung durch Verwandte oder Wortsuche durch Übersetzungsprogramme können zu unsicheren Diagnosen und erfolglosen Behandlungen führen (5). Für eine ausführliche medizinische Untersuchung ist die Organisation eines Dolmetscherdienstes zwar mit Mehraufwand verbunden, aber langfristig sicher kosteneffizient. Leider ist die finanzielle Abgeltung durch die Versicherer nicht geklärt. Vom BAG empfohlen wird der (kostenpflichtige) nationale Telefondolmetscherdienst über http://0842-442-442.ch oder einen zertifizierten interkulturellen Dolmetschenden zu beanspruchen über www.inter-pret.ch (6).

Zeit: Die ärztliche Sprechstunde mit Migranten ist häufig zeitaufwändiger als sonstige Sprechstunden. Die Agenda muss dafür angepasst werden.

Kultur und Einfluss des Migrationsprozesses auf der Gesundheit des Patienten: Kulturspezifische Unterschiede in den Gesundheitsvorstellungen des Patienten und mögliche Stigmata in der «community» müssen berücksichtigt werden. Dazu gehören die Integration von kulturellen Aspekten, das Beachten des Fremdseins als sozialer Stress oder die Vermittlung von Allgemeinwissen über die Anatomie von Organen, Gelenken und Muskeln (7).

Die häufigsten Konsultationsgründe

Akute Beschwerden

Die häufigsten Beschwerden, welche im EVZ Bern zu einer Arztkonsultation führen, sind allgemeinmedizinischer Natur: z.Bsp. Kopfschmerzen, Lumbalschmerzen, Harnwegsinfekte oder virale Atemwegsinfektionen. Schwerwiegende Infektionen wie Malaria und Tuberkulose sind relativ selten. Bei kurzer Symptomdauer sollten somit zuerst häufige Erkrankungen erwogen und behandelt werden.

Chronische Erkrankungen

Das Spektrum der chronischen Erkrankungen entspricht häufig dem der Schweizer Bevölkerung gleichen Alters (Diabetes mellitus, kardiovaskuläre Krankheiten, chronische Schmerzen des Bewegungsapparates). Häufig kommen Asyl-GS mit medizinischen Unterlagen und sind medikamentös bereits adäquat eingestellt. Es kommt aber auch vor, dass notwendige Medikamente auf der Flucht nicht zur Verfügung standen. Die Dosierung der Medikamente sollte auf jeden Fall systematisch überprüft und an hiesige Richtlinien angepasst werden.

Zahnhygiene

Aufgrund des oft desolaten Zahnzustandes kommen Zahnschmerzen sehr häufig vor. Diese werden primär symptomatisch (NSAR, Paracetamol) behandelt. Auf Wunsch des Patienten oder beim Vorliegen eines Zahnabszesses kann eine Zahnextraktion durch einen Zahnarzt organisiert werden. Andere Kosten für Zahnbehandlung werden nicht übernommen.

Gynäkologie/Geburtshilfe

Kondome sind in den Bundeszentren das einzige verfügbare Verhütungsmittel. Erst nach dem Transfer auf die kantonale Ebene können andere Verhütungsmethoden evaluiert werden, wobei die Optionen kantonal unterschiedlich verfügbar sind. Bei Schwangeren wird im Bundeszentrum routinemässig eine MMR- und Varizellen-Serologie abgenommen, damit bei fehlender Immunität organisatorische Massnahmen getroffen werden können, die das Risiko einer Neuinfektion minimieren (z.B. Transfer in ein Zentrum ohne Kinder). Bei Kontakt mit Masern, Röteln oder Varizellen müssen sero-negative Frauen umgehend (wenn möglich noch gleichentags!) einer infektiologischen Sprechstunde zugewiesen werden, damit die Gabe von Immunglobulinen zur passiven Immunisierung evaluiert werden kann. Vitamin-Supplemente werden Schwangeren systematisch abgegeben sowie ein Termin zur gynäkologisch-geburtshilflichen Untersuchung organisiert.

Psychische Krankheiten

Trauma und Traumafolgestörungen sind bei Flüchtlingen häufig (8, 9). Schlafstörungen und depressive Symptome führen regelmässig zu ärztlichen Konsultationen im EVZ. Dabei spielen nicht nur vergangene Erfahrungen eine Rolle, sondern auch die belastende Lebenssituation in einer Kollektivunterkunft mit Mehrbettzimmern. Eine medikamentöse Therapie wird durch den Zentrumsarzt je nach Symptomen angeboten, bei schwerwiegenden Störungen wird eine psychiatrische Betreuung eingeleitet, wobei das Angebot an ambulanten Therapieplätzen leider sehr limitiert ist.

Eine posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) zeigt sich mit verschiedenen Symptomen, die Wochen bis Jahre nach dem Ereignis (länger als 4 Wochen) auftreten können. Typischerweise treten Flashbacks, Angstträume, Schlafstörungen, Reiz- barkeit, erhöhte Wachsamkeit, Schreckhaftigkeit oder Vermeidungsverhalten auf, im Sinne von aktivem Vermeiden von Situationen, die Erinnerungen an das Trauma wachrufen könnten. Diese Beschwerden bedürfen bei den meisten Personen keiner aktiven Intervention, sondern ebben ab, sobald sich ihre Lebenssituation stabilisiert hat. Bei Persistenz ist aber eine Zuweisung in eine psychotherapeutische Struktur mit transkulturellen Kompetenzen und qualifizierten Dolmetschern indiziert (10).

Suchtproblematik

Gelegentlich leiden Asyl-GS unter einer Suchtproblematik (unter anderem mit Opiaten oder Benzodiazepinen). Wir empfehlen Kontakt mit regionalen Suchtexperten aufzubauen (11).

«Advocacy»

Auf kantonaler Ebene können die Aufgaben des Hausarztes in der Behandlung von Migranten über die rein somatische und psychologische Betreuung der Patienten hinausgehen und umfassen oft auch politische, soziale und juristische Aspekte, die zum Teil als «patient advocacy» zu verstehen sind. Interdisziplinäre Arbeit mit Sozialarbeitern, Psychologen, Juristen u.a.m. sind häufig notwendig, insbesondere bei komplexen Situationen. Umgekehrt darf der Arzt auch die Mithilfe dieser erwähnten Stellen in der Betreuung der Asyl-GS in Anspruch nehmen.

Infektionskrankheiten bei asylsuchenden Erwachsenen

Der Grossteil der im Asylprozess stehenden Personen in der Schweiz (12) per Ende Februar 2018 (total 65‘451 Personen) stammt aus Asien (53%) sowie Afrika (37%). Die primären Ursprungsländer der Asylsuchenden aus Asien sind Afghanistan (18.5%), Syrien (15.6%), Irak (5.1%) und Sri Lanka (5.0%). In Afrika nehmen Eritrea (21%), Somalia (6.4%) und Äthiopien (2.3%) die ersten 3 Plätze der Herkunftsländer ein.

Im Umgang mit Asylsuchenden sind drei Bereiche zu unterscheiden: präventive Massnahmen, akute und chronische Infektionskrankheiten. Im Rahmen der Präventivmassnahmen stehen vor allem Impfungen im Vordergrund. Viele Asylsuchende geben an, Basisimpfungen in ihrem Land erhalten zu haben. Selten liegt jedoch ein Impfausweis vor. Bei einer weltweit geschätzten Impfrate zwischen 84% und 86% für 3 Impfdosen Tetanus, Diphterie, Pertussis und Polio sowie 64% für 2 Masernimpfungen (WHO, Global Health Observatory data) zeigen sich deutliche Impflücken.

Daher wird empfohlen, alle Asyl-GS als ungeimpft zu betrachten, und sie entsprechend dem Schweizerischen Impfplan nachzuimpfen. In den Bundesasylzentren ist seit Januar 2018 die Verabreichung von einer Impfdosis Diphtherie, Tetanus, Pertussis, Polio, MMR, Varizellen und (Hepatitis B) vorgesehen. Die weiteren Impfdosen sind nach Transfer in den Kanton zu ergänzen. Alternativ können Impftiter bestimmt werden, was im Allgemeinen jedoch weniger praktikabel ist (4).

Bei Symptomen wie Fieber, Husten, Schnupfen, Diarrhoe, Harnwegsbeschwerden sollte zuerst – wie oben erwähnt – an hiesige Erkrankungen wie virale Infekte, Gastroenteritis oder einen Harnwegsinfekt gedacht werden. Abhängig von der Dauer der Beschwerden, sollte jedoch niederschwellig an hier seltenere Krankheitsbilder gedacht werden. Da die Asyl-GS in der Regel nicht mit dem Flugverkehr in der Schweiz ankommen, sondern eine lange Reiseroute hinter sich haben, müssen insbesondere Infektionskrankheiten mit längeren Inkubationszeiten berücksichtigt werden. Beispielsweise ist bei Fieber mit persistierendem Husten plus B-Symptomatik an eine pulmonale Tuberkulose zu denken. Lymphadenopathie, unklare abdominelle oder neurologische Beschwerden können Hinweise für eine extrapulmonale Tuberkulose sein.

Andere seltenere Erkrankungen wie Brucellose, viscerale Leishmaniose, Trypanosomiasis, Filariosen, Amöben Leberabszess, sekundäre Syphilis sowie auch Hepatitiden (Hepatitis B oder C) präsentieren sich oft erst zu einem späteren Zeitpunkt. Auch die Malariaerreger Plasmodium ovale, vivax und malariae können potentiell mit einer Latenz bis zu vielen Jahren noch ursächlich für rezidivierendes Fieber sein. Selbstredend ist eine HIV Erkrankung ebenfalls immer eine wichtige Differentialdiagnose. Die Indikation zum Screening von HIV, Hepatitis B und C und anderer Infektionskrankheiten gemäss der jeweiligen Prävalenz im Herkunftsland sind anderweitig zusammengefasst (3).

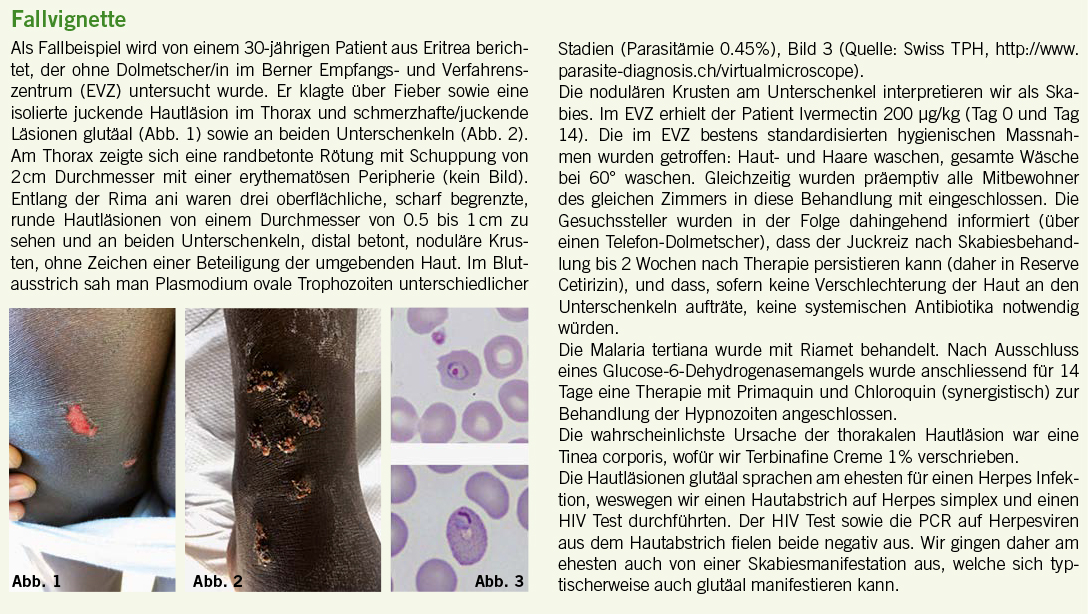

Hautsymptome werden häufig durch Skabies (Juckreiz und Läsionen) verursacht. Sonstige Ulzera deuten eher auf klassische Hautkeime wie Streptokokken oder Staphylokokken hin. Bei persistierenden Diarrhoen sollten parasitäre Erreger (Giardia lamblia, Cryptosporidien oder schwere Nematodeninfektionen) abgeklärt werden. Bei chronischen Bauchschmerzen, Blut im Stuhl oder im Urin sollten niederschwellig Schistosomen gesucht werden.

Empfehlungen für die nachbehandelnden Ärzte in den Kantonen

- Bei vielen Asylsuchenden ist die Sprachbarriere problematisch. Hierdurch kann die Anamneseerhebung deutlich erschwert und mit einem höheren Zeitaufwand verbunden sein. Wenn möglich sollten daher im Vorfeld Übersetzungshilfen eingeplant werden.

- In Rahmen der Präventivmassnahmen sollte bei allen Asylsuchenden der Impfstatus überprüft werden und, wenn nicht nachvollziehbar, nach dem Schweizer Impfschema nachgeimpft werden in der Annahme, sie seien ungeimpft – sofern keine Kontraindikationen bestehen. Gemäss den Risikogebieten in der Schweiz soll den Asyl-GS auch eine FSME-Impfung angeboten/empfohlen werden.

- Bei Fieber, oder sonstigen Hinweisen auf einen Infekt sollte bei schon längerem Aufenthalt primär an hiesige Infektionen gedacht werden. Infektionen mit Bezug zum Herkunftsland können bei Neuankömmlingen relevant sein. Bei unklarer AZ-Verschlechterung und Infektzeichen sowie bei entsprechender Herkunft sollte immer an eine Tuberkulose gedacht und ggf. ausgeschlossen werden. Bei unklarem Infekt ebenfalls immer an einen HIV Test denken.

- Wichtig für Frauen ist v.a. das Thema Verhütung, da in den Heimatländern oftmals kein Zugang zu Kontrazeptiva besteht.

- Je nach Herkunftsland und dementsprechend Einflüssen durch Krieg oder Gewalt sollte die Notwendigkeit einer psychologischen Betreuung eruiert werden. Gegebenenfalls müssen die Patienten wegen Substanzmissbrauch oder Suchtproblematik einer spezialisierten Einrichtung angeschlossen werden.

- Oftmals haben Asylsuchende eine reduzierte Zahngesundheit. Zuweisung zu einer Zahnpflege/-sanierung ist notwendig.

Universitätsklinik für Infektiologie

Inselspital

Universitätsspital Bern

3010 Bern

Universitätsklinik für Infektiologie

Inselspital

Universitätsspital Bern

3010 Bern

Die Autorinnen verneinen finanzielle Beiträge oder andere finanzielle oder persönliche Interessenskonflikte mit der hier eingereichten Arbeit.

- Auf Bundesebene erhalten alle Asyl-GS nach Registration eine medizinische Erstinformation über das schweizerische Gesundheitswesen und können freiwillig eine medizinische Erstkonsultation in Anspruch nehmen.

- Das früher obligatorische Screening auf bestimmte Infektionskrank-heiten ist durch eine Abklärung bei vorhandenen Symptomen ersetzt, wobei bei der Anamnese insbesondere Hinweise für Tuberkulose miterfasst werden.

- Beschwerden allgemeinmedizinischer Natur wie Kopfschmerzen, Lumbalschmerzen, Harnwegsinfekte oder virale Atemwegsinfektionen führen im EVZ Bern am häufigsten zu einer Arztkonsultation. Das Spektrum chronischer Erkrankungen entspricht meistens dem der Schweizer Bevölkerung gleichen Alters. Der Zahnstatus ist oft desolat. Psychische Krankheiten, insbesondere posttraumatische Belastungsstörungen sind häufig.

- Nach langer Anreisezeit sind Infektionen mit längeren Inkubationszeiten in Betracht zu ziehen, wie insbesondere Tuberkulose, aber auch andere Tropenkrankheiten, sekundäre Syphilis, chronische Hepatitiden und HIV.

1. Quelle: https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/themen/mensch-gesundheit/uebertragbare-krankheiten/infektionskontrolle/gesundheitsversorgung-asylsuchende.html

2. «Migrantenkinder in der Praxis»: Schweiz Med Forum 2017;17(50):1124-1132

3. «Infektionen bei erwachsenen Flüchtlingen»: Schweiz Med Forum 2016;16(4950):1067-1074

4. «Impfungen bei erwachsenen Flüchtlingen»: Schweiz Med Forum 2016;16(4950):1075-1079

5. Karliner LS et al. Do Professional Interpreters Improve Clinical Care for Patients with Limited English Proficiency? A Systematic Review of the Literature. Health Serv Res. 2007;42(2):727–754.

6. www.inter-prêt.ch, www.medios.ch, Sleptsova M et al. Patient, Dolmetscher, Fachperson: Eine Kurzanleitung für erfolgreiche Gespräche. Broscüre 2012. Universitätsspital Basel.

7. Sleptsova M et al. Migranten empfinden Schmerzen anders. Schweiz Med Forum 2009;9(17):319–321

8. Steel et al. Association of Torture and Other Potentially Traumatic Events With Mental Health Outcomes Among Populations Exposed to Mass Conflict and Displacement. A Systematic Review and Meta-Analysis. JAMA 2009; 302(5), 537-549

9. Pfortmüller C et al. Adult Asylum Seekers from the Middle East, including Syria, in Central Europe: What are their Health Care Problems? PLoS ONE 11(2): e0148196.

10. www.torturevictims.ch, www.migesplus.ch

11. http://www.suchtschweiz.ch

12. https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/publiservice/statistik/asylstatistik/archiv/2018/02.html

der informierte @rzt

- Vol. 8

- Ausgabe 6

- Juni 2018