- Das Drama der Hormone

«Frau Doktor, ich muss meine Hormone testen lassen!» Hinter diesem Wunsch liegen Beschwerden verschiedenster Art: Schmerzen, Stimmungsschwankungen, der lästige Fettgürtel. Das ganze Drama wird «den Hormonen» zugeschrieben. Die Hoffnung auf Besserung liegt auf dem Wundermittel bioidentische Hormone. Wenn vor fünfzig Jahren die Pille als Befreiung der Frau gefeiert wurde und vor dreissig Jahren Hormone zur Optimierung des Life-Styles eingesetzt wurden, so haben körpereigene Hormone und hormonelle Verhütung heute den Part des Bösewichts. «Bioidentische» Hormone gelten dagegen als «natürlich» und gut. Verherrlichung und Verteufelung führen beide zu einer unzulänglichen Reduktion der Komplexität der Sachlage.

« Madame le docteur, il faut que vous me fassiez un bilan hormonal ». Les raisons pour cette demande peuvent être des symptômes de tout genre : des douleurs, des changements d’humeur, un pannicule adipeux dérangeant etc. Tout est mis sur le compte « des hormones ». L’espoir de guérison est placé sur le remède miracle des « hormones bioidentiques ». Si il y a 50 ans, la pilule a été saluée en tant que libératrice de la femme et il y a 30 ans des hormones ont été utilisées pour optimiser le life-style , actuellement nos propres hormones et la contraception hormonale se trouvent dans le rôle de faiseurs de tous troubles. Des hormones « bioidentiques » par contre sont jugées « naturelles » et bonnes. Les deux appréciations extrêmes, la glorification et la diabolisation créent une distorsion inadmissible de la complexité du sujet.

Das prämenstruelle Syndrom (PMS) hat durchaus eine biologische Grundlage. Das zeigen Beobachtungen an Affen: Pavianweibchen haben prämenstruell eine gesteigerte Aggressivität – aber nur dominante Weibchen, die untergeordneten Artgenossinnen kennen kein PMS. Nicht alles, das biologisch begründet werden kann, ist auch als pathologisch zu werten. Testosteron kann einen Affen aggressiv machen, aber nur, wenn er sein Gegenüber schon vorher dominiert (1). Bei Männern erhöht Testosteron Aggression nur dann, wenn sie ohnehin zu Aggression neigen (1). Ein Mann, der viel auf seine Ehrlichkeit hält, wird im Spiel unter dem Einfluss von Testosteron hingegen weniger Schummeln. Testosteron fördert bei dem einen Männlichkeit und Aggressivität, unter anderen Grundbedingungen jedoch Sozialität und Ehrlichkeit (1). Oxytocin erleichtert das Bonding zwischen Mutter und Kind sowie die Festigung monogamer Beziehungen. Es reduziert Angst und fördert vertrauensvolles, kooperatives Verhalten – aber nur zwischen engen Bezugspersonen! Fremden gegenüber wirkt Oxytocin abweisend (1).

Hormone wirken auch über die Regulation von Neurotransmittoren: Exemplarisch erhöht Testosteron die Reizbarkeit von amygdaloiden Neuronen, Glucocorticoide hingegen senken die Reizbarkeit präfrontaler kortikaler Neurone. Progesteron unterstützt die Wirkung von GABA-ergen Neuronen, welche wiederum die Reizbarkeit anderer Neuronen senken. Neurone können sich innerhalb von Stunden plastisch adaptieren (1). Neurobiologie hängt nicht von einem absoluten Hormonwert ab, sondern vom Verhältnis und Wechselspiel verschiedener Hormone. Progesteron entwickelt seine zentrale Wirkung in der Regel erst nach einer Umwandlung in verschiedene «Neurosteroide», die wiederum je nach Hirnregion eine andere Wirkung aufweisen (1).

Es ist falsch, zu behaupten, die Pille mache dick oder depressiv. Hormone determinieren nicht direkt ein bestimmtes Verhaltensmuster, vielmehr erhöhen sie die Sensitivität für emotionale Trigger und verstärken vorbestehende Tendenzen.

Bisweilen entbehrt die ablehnende Haltung gegen kombinierte hormonelle Kontrazeptiva (KHK) jeglicher Rationalität. Lena ist 17-jährig, an der Grenze zu Untergewicht. Sie ernährt sich vegan, leidet an einer primären Hyper- und Dysmenorrhoe und kommt mit dem Wunsch nach einer Kupferspirale. Ich empfehle ihr eine 20mcg Ethinylestradiol/Levonorgestrel (EE/LNG) Pille aufgrund des günstigen Risiko-/Nutzenprofils. Lena und ihre Mutter beharren auf einer Kupferspirale. Erst nach einer Eiseninfusion, zwei Dislokationen, und einer Abruptio ist Lena bereit, die Pille zu nehmen. Sie verträgt sie zu ihrem Erstaunen problemlos und schätzt die deutliche Abnahme der Mensbeschwerden.

Was steckt hinter dem tiefen Misstrauen gegen die Pille? Wieso ist dieses sichere, nebenwirkungsarme Verhütungsmittel so in Verruf geraten? Meist sind die Begründungen diffus und irrational (man möchte keine «Hormonbombe» nehmen, es sei doch nicht gut usw.). Nur selten werden objektive Risiken als Argumente angeführt. Im Folgenden möchte ich einige Bedenken unserer Patientinnen an der aktuellen Datenlage prüfen.

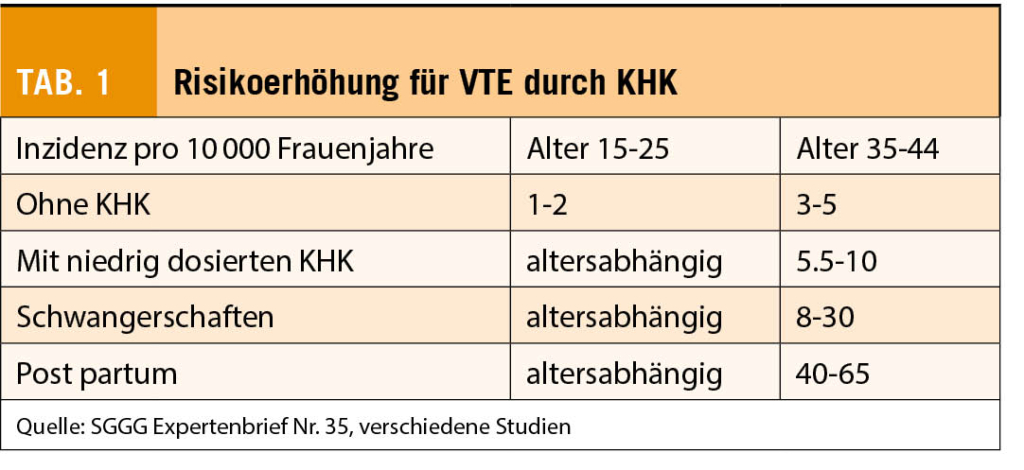

«Die Pille ist gefährlich, man kann daran sterben»

Der Fall einer Lungenembolie unter Yasmin mit schweren Folgen aus dem Jahre 2008 wurde gross durch die Medien gezogen. Als Faustregel gilt heute, dass die Pille das Thromboserisiko verdoppelt, eine Schwangerschaft vervielfacht jedoch dieses Risiko. In absoluten Zahlen ist ein thromboembolisches Ereignis (VTE) unter einer kombinierten hormonellen Kontrazeption (KHK) extrem selten (Tab. 1) – sofern die gut bekannten Risikofaktoren berücksichtigt werden. Nicht erst seit den Blickartikeln erheben wir deshalb vor dem Ausstellen eines Pillenrezeptes eine sorgfältige Anamnese incl. Familienanamnese und verschreiben als erste Wahl in der Regel eine EE/LNG Pille, wenden jedoch die 3./4. Generation Pillen mit einem höheren VTE Risiko nur bei entsprechenden Zusatzindikationen (Hyperandrogenämie, Akne) an.

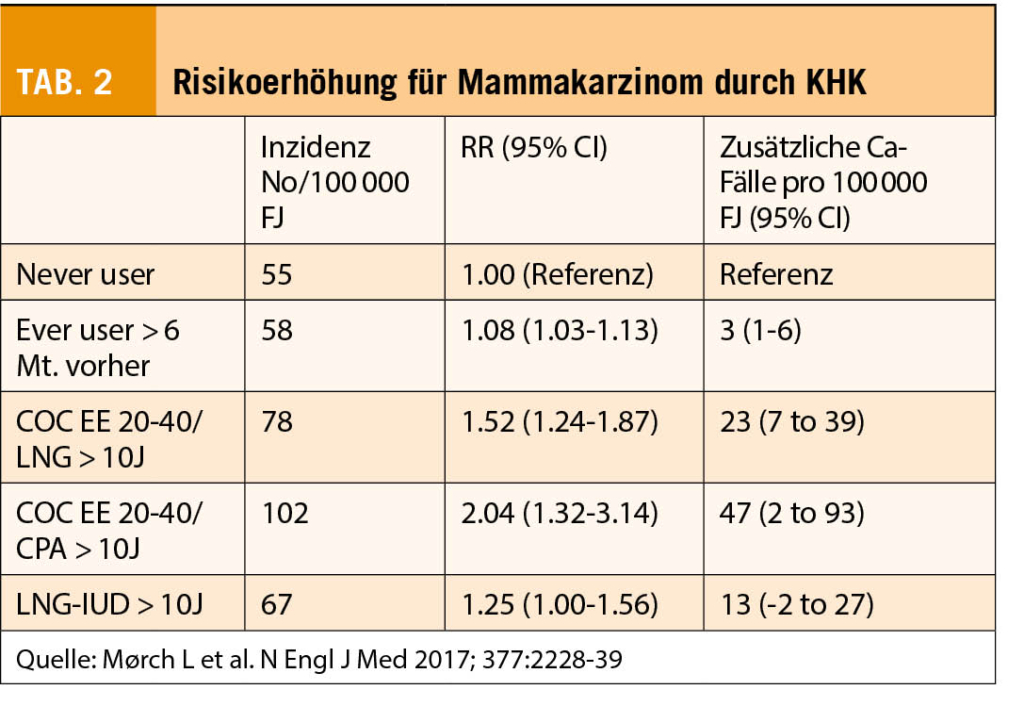

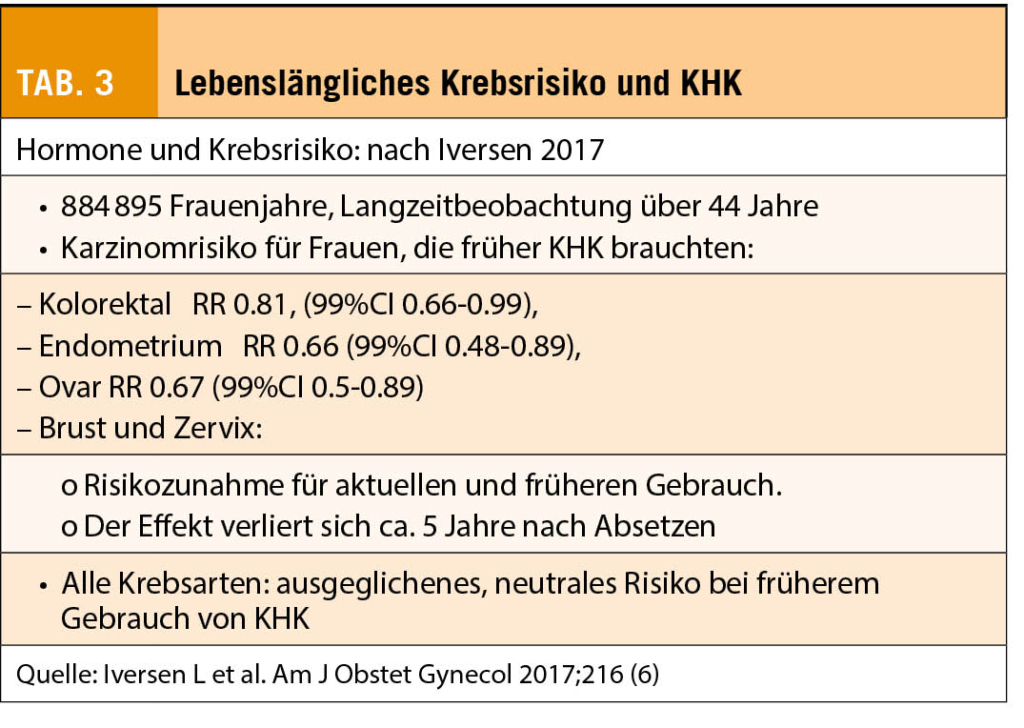

«Die Pille ist krebsfördernd»

Verschiedene neuere grosse Studien weisen auf ein geringfügig erhöhtes Mammakarzinomrisiko durch hormonelle Antikonzeption. So weist die prospektive Kohortenstudie von Mørch (2) für Frauen, die irgendwann einmal KHK brauchten, ein relatives Risiko (RR) auf von 1.2 (95% CI 1.14-1.26). Während des aktuellen KHK Gebrauchs wird das relative Risiko erhöht auf 1.46. Die Risikoerhöhung ist ähnlich für LNG-IUD mit einem RR 1.21 (Tab. 2.) Andererseits senken KHK das Risiko für Kolon-, Endometrium- und Ovarialkarzinom (3, 4). Berücksichtigt man also nicht das einzelne Krankheitsbild, sondern das lebenslängliche Krebsrisiko, so hat die Verhütungsmethode keinen signifikanten Einfluss (Tab. 3).

«Die Pille macht depressiv»

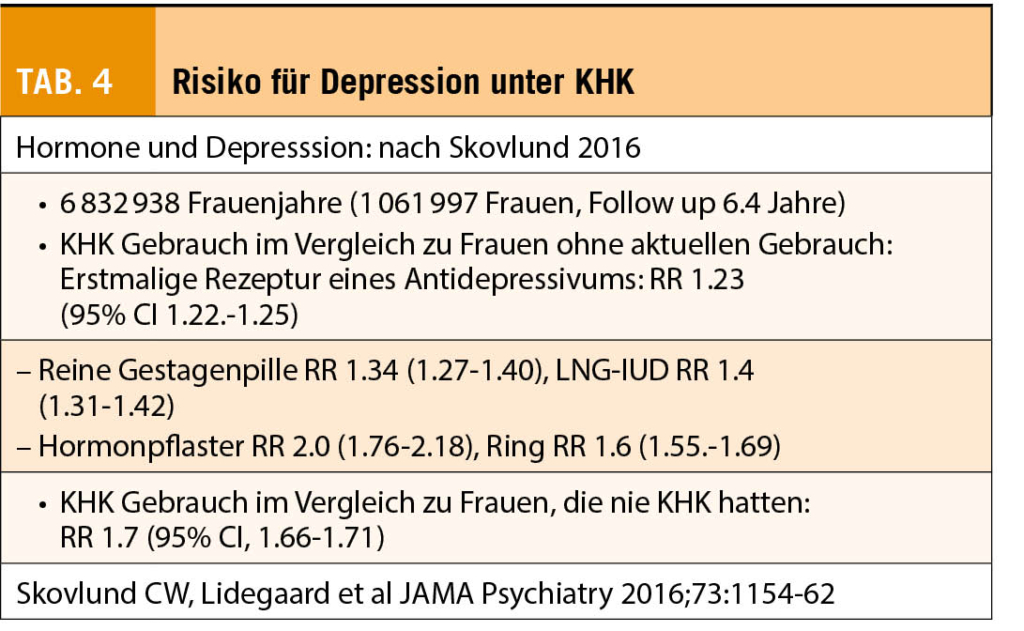

Stimmungsschwankungen sind multifaktoriell bedingt und gerade in der Adoleszenz sehr häufig. Hormonelle Umbruchsphasen wie Pubertät, Schwangerschaft oder die Menopause gehen oft mit einem Gefühl der erhöhten Vulnerabilität einher. Eine dänische Studie hat gezeigt, dass Frauen unter KHK verglichen mit Frauen, die nie eine KHK hatten, signifikant häufiger ein Erstrezept für Antidepressiva erhalten (RR 1.7 (95% CI, 1.66-1.71)) (5). Besonders hoch war die Risikoerhöhung bei Adoleszenten: RR 1.8 (95% CI 1.75-1.84)) und bei reinen Gestagenpräparaten (POP): RR 2.2 (95% CI 1.99-2.52). Noch beunruhigender ist die Korrelation von hormoneller Verhütung und Suiziden. Die gleiche Arbeitsgruppe fand eine Risikoerhöhung für erfolgreichen Suizid von RR 3.08 (95%CI = 1.34-7.08) (6).

Diese Daten sind seit ihrer Publikation breit kritisiert worden, meines Erachtens sollten wir sie aber nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ein Verhütungsmittel ist kein lebenswichtiges Medikament. Wenn eine Frau merkt, dass sie unter der Pille depressiv wird oder gar suizidale Gedanken hat, so müssen wir sie ernst nehmen. In der Regel soll sie die KHK dann absetzen.

«Ich habe meine Pille gern», hat mir gestern eine 18-jährige junge Frau gesagt. Dabei ist mir aufgefallen, wie selten ich einen solchen Satz höre. Dennoch werde ich stutzig. Erst im weiteren Verlauf des Gesprächs erfahre ich den impliziten Grund für die Konsultation: Nach einem Einnahmefehler hatten wir das pillenfreie Intervall einmalig verkürzt, sodass seither das neue Blister am Donnerstag, nicht mehr am Montag beginnt. In der Folge fühlte sich die junge Frau emotional instabil, fast depressiv. Sie hat sich bei mir angemeldet, weil sie die Vermutung hatte, das Verschieben der Pille um drei Tage hätte eine Depression ausgelöst. Wie ich erfahre, ist aber auch sonst einiges in ihrem Leben passiert: Nach einem Austauschaufenthalt hat die Patientin Panikstörungen entwickelt. Während der Coronakrise fiel ihr das Zusammensein auf Distanz sehr schwierig. In dieser Zeit ging es ihr nicht gut. Zum Zeitpunkt der Konsultation zu Beginn der Sommerferien hatte sie sich wieder erholt. Eine Verschiebung der ersten Pille um drei Wochentage schlimmer als Lebenskrise und Coronaisolation? Ich weiss nicht, wie eine solche Vermutung entstehen kann. Es scheint mir jedoch wichtig, wahrzunehmen, dass die junge Frau zwei widersprüchliche Botschaften aussendet: den Worten nach («ich ha mini Pille gern!») ist sie mit der Pille sehr zufrieden. Ihre Haltung und Handlung (vereinbart Termin, als es ihr psychisch schlecht ging) signalisieren aber, dass sie Angst hat vor der Pille. Es lohnt sich, im Beratungsgespräch auf solche impliziten Botschaften zu achten, um mit der Frau zusammen den individuell für sie richtigen Weg abzustecken.

Die tägliche Einnahme eines Hormons bedeutet für viele Frauen eine Veränderung ihrer Lebensweise. Auch Frauen, denen die zyklischen Beschwerden wie PMS oder Mensschmerzen stark zu schaffen machen, sind heute oft nicht bereit, durch KHK ihren Alltag grundsätzlich, «von innen her» zu verändern. Dies hat wenig zu tun mit rationalen Argumenten, es ist eine Frage der Einstellung. Vielleicht ist das Anliegen der heutigen Adoleszenten gar nicht so weit entfernt vom Anliegen, das ihre Mütter damals hatten: es ist ihnen wichtig, die Kontrolle über den eigenen Körper nicht aus der Hand zu geben. Für die Generation der jetzigen Mütter bedeutete dies, sich effizient vor einer Schwangerschaft zu schützen ohne aber auf Sex verzichten zu müssen – dank der Pille. Für die Tochtergeneration kommt nun die Befreiung von der Fremdsteuerung durch die Pille. Vielleicht möchten auch sie die Kontrolle über den eigenen Körper haben – auf ihre Art.

Copyright bei Aerzteverlag medinfo AG

FMH Gynäkologie und Geburtshilfe

Gentinetta, Sonneggstrasse 55

8006 Zürich

christina.schlatter@hin.ch

Die Autorin hat im Zusammenhang mit diesem Artikel keine Interessenskonflikte deklariert.

- Hormone sind ein kleiner Teil eines komplexen Ineinanderwirkens verschiedener Faktoren, die Gesundheit und Wohlbefinden beeinflussen.

- Je nach Situation kann die Wirkung als positiv oder aber negativ empfunden werden.

- Auch angesichts der neueren Studienlage bietet die KHK gesunden, risikoarmen Frauen eine effiziente, praktische und sichere Verhütung.

- Im Beratungsgespräch gilt es zu besprechen, dass Selbstbestimmung auch die Übernahme von Selbstverantwortung bedeutet.

Messages à retenir

- Les hormones sont de petits composants dans le jeu complexe des interactions des différents facteurs qui déterminent notre santé et bien-être.

- Selon le contexte, leurs effets peuvent être ressentis comme positifs ou alors négatifs.

- Aussi d’après les résultats d’études plus récentes, la contraception hormonale combinée offre à la femme à bas risque et en bonne santé une contraception pratique, sûre et efficace.

- Pour l’entretien de conseil il est important de souligner qu’auto-détermination signifie aussi prise de responsabilité individuelle.

1. Sapolsky, Robert 2017: Behave, London

2. Mørch LS, Skovlund CW, Hannaford PC, Iversen L, Fielding S, Lidegaard Ø. Contemporary hormonal contraception and the risk of breast cancer. N Engl J Med. 2017; 377:2228-39.

3. Hannaford PC, Selvaraj S, Elliott AM, Angus V, Iversen L, Lee AJ. Cancer risk among users of oral contraceptives: cohort data from the Royal College of General Practitioner’s oral contraception study. BMJ. 2007; 335(7621):651

4. Iversen L, Sivasubramaniam S, Lee AJ, Fielding S, Hannaford PC. Lifetime cancer risk and combined oral contraceptives: the Royal College of General Practitioners’ Oral Contraception Study. Am J Obstet Gynecol. 2017; 216(6):580.e1-580.e9

5. Skovlund CW, Lidegaard et al. Association of hormonal contraception with Depression. JAMA Psychiatry 2016;73:1154-62

6. Skovlund CW et al. Association of hormonal contraception with suicide attempts and suiciides Am J Psychiatry 2018; 175(4):336-42. doi: 10.1176

info@gynäkologie

- Vol. 11

- Ausgabe 1

- März 2021