- Eizellspende in der Schweiz

Es ist Zeit, dass die Eizellspenden-Behandlung auch in der Schweiz zugelassen wird und für Schweizer Paare in der Schweiz zugänglich ist. Die medizinischen, rechtlichen und ethischen Risiken sind aufgrund langjähriger internationaler Erfahrungen bei Einhaltung internationaler Guidelines und einer umsichtigen gesetzlichen Regelung gering.

It is time that egg donation treatment is also legally permitted in Switzerland and is accessible to Swiss couples in Switzerland. The medical, legal and ethical risks are low based on many years of international experience, provided international guidelines are adhered to and prudent legal regulations are in place.

Key words: egg donation treatment, risks, international guidelines, prudent legal regulations

Einleitung

Aktuell wird die Revision des Schweizer Fortpflanzungsmedizingesetzes vorbereitet, die das Ziel hat, die Eizellspenden-Behandlung auch in der Schweiz zuzulassen.

Die Eizellspenden-Behandlung ist eine Methode der Fortpflanzungsmedizin, um Frauen zu einem Kind zu verhelfen, die keine oder keine befruchtungsfähigen Oozyten mehr haben. Das Anti-Müller-Hormon (AMH) als Surrogatparameter für die Follikelreserve ist meist nicht oder nur noch in geringsten Konzentrationen im Serum nachweisbar. Es handelt sich somit um eine primäre hypergonadotrope Ovarialinsuffizienz, die bei Frauen unter 40 als prämature Ovarialinsuffizienz (POI) bezeichnet wird und vor einer Therapie einer Abklärung bedarf (1).

Die häufigste Ursache für eine POI sind die erfreulicherweise immer erfolgreicheren Chemotherapien, die bei jungen Frauen mit einer malignen Tumorerkrankung angewendet werden müssen. Diese aggressiven Behandlungen zerstören nicht nur die Tumorzellen, sondern unwiederbringlich meist auch den gesamten hochempfindlichen Oozytenpool. Auch mit zunehmendem Fertilitätsalter nimmt die Zahl befruchtungsfähiger Oozyten ab, und die Eizellreserve versiegt mit der Menopause, der letzten spontanen Menstruationsblutung.

Nicht selten wird die Eizellspenden-Behandlung mit der Leihmutterschaft verwechselt. Im Unterschied zur Eizellspenden-Behandlung wird die Leihmutterschaft als medizinische Indikation dann angewendet, wenn Frauen mit Kinderwunsch keinen oder keinen funktionsfähigen Uterus haben.

Rechtliche und politische Situation

Es ist allgemein bekannt, dass die Eizellspenden-Behandlung in der Schweiz (noch) nicht zugelassen ist. Immerhin ist die Eizellspenden-Behandlung nicht auf Verfassungs-, sondern nur auf Gesetzesstufe verboten (eidgenössisches Fortpflanzungsmedizingesetz, FMedG Art. 4). Im Unterschied zu Verfassungsänderungen, die dem obligatorischen Referendum unterstehen, ist die Gesetzesrevision zur Zulassung der Eizellspende-Behandlung nur von einem fakultativen Referendum betroffen. Zudem würde bei einer allfälligen Volksabstimmung ein Volksmehr genügen. Bei einer Verfassungsänderung wäre auch die Zustimmung einer Mehrheit der Kantone nötig.

Eine repräsentative Umfrage des Instituts GfK aus dem Jahre 2017 zeigt die breite Akzeptanz der Eizellspenden-Behandlung. So befürworten 61 Prozent der Schweizerinnen und Schweizer die Zulassung der Eizellspenden-Behandlung, nur 18 Prozent sind dagegen und 21 Prozent unschlüssig (2). Die Zulassung der Eizellspende wird auch von der Nationalen Ethikkommission NEK unterstützt, die die aktuelle Ungleichbehandlung von Spermien-spende und Eizellspende als diskriminierend empfindet.

Die Eizellspende ist in den USA und in über zwanzig Staaten der Europäischen Union zugelassen. Unter anderem in Frankreich, Grossbritannien, Spanien, Holland, Belgien und in Österreich – in all diesen Ländern können Paare von einer Technik profitieren, die teilweise schon seit über 30 Jahren durchgeführt wird.

Dafür, dass die Eizellspenden-Behandlung in der Schweiz verboten ist, gibt es juristische und medizinische Gründe. Die Schweizer Gesetzgebung basiert auf dem römischen Recht, das den Grundsatz kennt «Mater semper certa est». Es gehört also zur Eigenheit der Menschheitsgeschichte, dass die Mutter ihrem Kind immer auch ihre Gene mitgibt, was beim sozialen Vater traditionell nicht unbedingt der Fall ist. Auf diesen «natürlichen» Gegebenheiten beruht das Schweizer FMedG. Deswegen blieb auch im revidierten FMedG von 2017 die Eizellspenden-Behandlung verboten. Allerdings könnte man sich schon überlegen, nach 2000 Jahren von diesem Grundsatz abzurücken und so die Einführung der Eizellspenden-Behandlung auch in der Schweiz zu ermöglichen.

Aus politischer Sicht ergibt ein Verbot der Eizellspende wenig Sinn, denn simple Verbote haben in der Schweiz selten zum Ziel geführt. Die Schweiz hat stattdessen gute Erfahrungen damit gemacht, solche medizinischen Methoden den Schweizer Patientinnen und Patienten unter strikten Rahmenbedingungen, die Missbräuche verhindern, zugänglich zu machen.

Die Schweizer Politik hat sich bereits mehrfach mit dem Thema der Eizellspenden-Behandlung beschäftigt. Eine im Jahre 2014 eingereichte parlamentarische Initiative zur Zulassung der Eizellspende (Jacques Neyrinck, VD, Mitte) wurde zunächst von der Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur WBK des Nationalrats angenommen, dann jedoch abgeschrieben. Dies allerdings nicht wegen inhaltlicher Vorbehalte, sondern aus Verfahrensgründen. Damals wurde vermerkt, dass das Abschreiben keineswegs ein Nein zur Eizellspende bedeute. 2016 forderte zudem die Jugendsession eine Legalisierung der Eizellspende. Eine erneute parlamentarische Initiative lancierte Katja Christ (BS, GLP), welche 2022 erfreulicherweise sowohl von National- und Ständerat angenommen wurde. Der Bundesrat hat damit den Auftrag, eine Revision des FMedG zur Zulassung der Eizellspenden-Behandlung in der Schweiz auszuarbeiten.

Auch die medizinischen Fachgesellschaften sind überzeugt, dass die Zeit gekommen ist, die Eizellspende in der Schweiz zuzulassen. Sowohl die Schweizerische Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe (SGGG) als auch die Schweizerische Gesellschaft für Reproduktionsmedizin (SGRM) unterstützen klar die Zulassung der Eizellspenden-Behandlung in der Schweiz.

Vorgehen

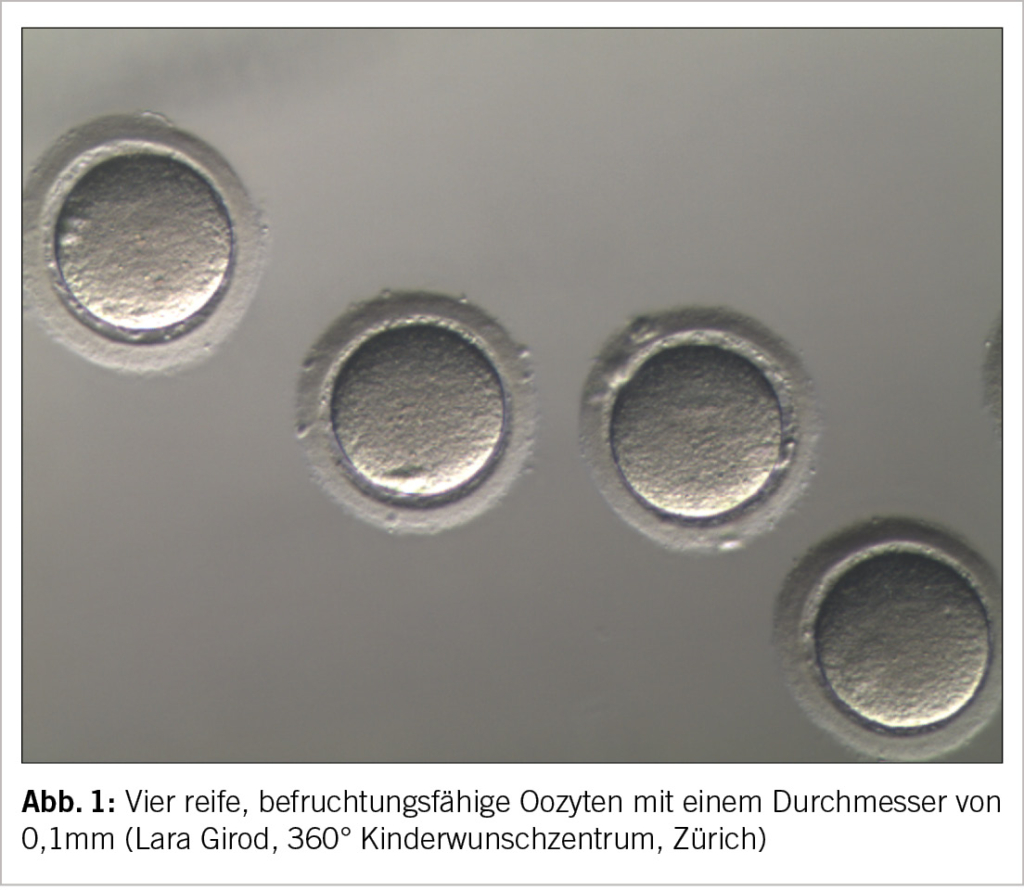

Technisch läuft die Eizellspenden-Behandlung analog der breit bekannten In-Vitro-Fertilisations-Behandlung ab. Dabei werden die Ovarien einer Spenderin mit natürlichem FSH stimuliert, um die gleichzeitige Reifung mehrerer Oozyten zu erreichen. Nach rund zwei Wochen werden die Eizellen transvaginal unter Ultraschallkontrolle meist in einer kurzen Propofolnarkose entnommen. Während früher eine genaue Synchronisierung der Zyklen von Spenderin und Empfängerin nötig war, können die unbefruchteten Oozyten heute problemlos kryokonserviert werden (Abb. 1). Wenn eine geeignete Empfängerin eruiert werden kann, werden die Eizellen aufgetaut, mit den Spermien – üblicherweise des Part-ners – inseminiert und nach Fertilisierung und Teilung meistens als Blastozyste ins Cavum uteri der Empfängerin transferiert. Beim Matchen von Spenderin und Empfängerin werden in der Regel Augen- und Hautfarbe sowie die Blutgruppe berücksichtigt.

Es gibt verschiedene Spendemöglichkeiten. Bisher im Vordergrund stand die altruistische Eizellspende. Dabei unterzieht sich eine Frau ausschliesslich zum Zweck der Eizellspende einer hormonellen Stimulation und Eizellentnahme. Optimalerweise haben diese Frauen schon selbst Kinder und sind in einem hochfertilen Alter, d.h. we-niger als 35 Jahre alt. Die Häufigkeit dieser Spendeart variiert in verschiedenen Kulturen markant. Nicht zuletzt deswegen ist Spanien – bekannt für seine grosse Organspendebereitschaft – ein Mekka der Eizellspenden-Behandlungen. Da die Belastung der Eizellspenderin unvergleichlich grösser ist als diejenige eines Samenspenders muss die finanzielle Kompensation klar höher ausfallen als nur die Entschädigung der Spesen wie beim Samenspender.

Beim «Egg Sharing» führt eine Frau dieselbe Behandlung durch, allerdings mit dem primären Ziel ihren eigenen Kinderwunsch zu erfüllen. Fallen in diesem Zusammenhang mehr als die dafür benötigten Oozyten an, kann die Patientin diese Eizellen an eine Empfängerin abgeben. Finanziell entschädigt wird die Spenderin in der Regel in der Form, dass ihr die Kosten für die eigene Kinder- wunschbehandlung (teilweise) erlassen werden.

Neuerdings interessieren auch die Oozyten des Social Egg Freezings. Denn es scheint so, dass viele Frauen, die ein Social Freezing durchgeführt haben, ihre kryokonservierten Eizellen aus verschiedensten Gründen dann doch nicht benötigen. Alternativ zur Vernichtung können diese überzähligen Eizellen Eizellspenden-Behandlungen zur Verfügung gestellt werden.

Ethische Aspekte

Das Verbot der Eizellspende stellt nicht nur aus juristischer, sondern auch aus ethischer Sicht eine Diskriminierung dar, wie die Nationale Ethikkommission in ihrer Stellungnahme aus dem Jahre 2013 betont. Denn die Spermienspende ist seit längerer Zeit in der Schweiz zugelassen.

Eine Eizellspende ist aus medizinischer Sicht nicht mit einer Spermienspende vergleichbar. Während die Spermienspende für den Spender völlig risikolos ist – sie ist mit einer einfachen Samenabgabe verbunden –, muss sich bei einer Eizellspende die Spenderin während rund zwei Wochen einer Hormonbehandlung unterziehen und die Eizellen müssen anschliessend mit einem operativen Eingriff gewonnen werden. Beides ist mit zwar seltenen, aber doch vorhandenen Komplikationsrisiken verbunden (ovarielles Hyper-stimulationsyndrom, Blutungen und Infektionen). Entsprechend höher ist der Schutzbedarf der Spenderin, der im Ausland nicht immer gewähreistet ist und dem bei einer Zulassung in der Schweiz Rechnung getragen werden muss. Auch wenn die finanzielle Kompensation wegen der grösseren Behandlungsbelastung bei der Eizellspende klar höher sein muss als bei der Spermienspende, muss sichergestellt werden, dass sich eine Frau nicht aus ökonomischer Motivation einer Eizellspende unterzieht. Dies kann mit der gesetzlichen Fixierung einer maximalen Zahl von Spendezyklen gewährleistet werden.

Bei der Empfängerin ist zu berücksichtigen, dass das zunehmende mütterliche Alter mit einer Zunahme von Schwangerschaftskomplikationen wie Präeklampsien verbunden ist. Dieses Präeklampsie-risiko ist zusätzlich erhöht bei einer Eizellspenden-Schwangerschaft (3). Deswegen macht es Sinn, die Eizellspenden-Behandlung bei der Empfängerin altersmässig zu begrenzen, beispielweise beim natürlichen Menopausenalter von 50 Jahren, und über 40 nur durchzuführen, wenn keine erhöhten kardiovaskulären Probleme vorliegen, die das Präeklampsierisiko noch weiter ansteigen lassen.

Da die Eizellspende in der Schweiz verboten ist, reisen jedes Jahr Hunderte von Schweizer Paaren ins Ausland, typischerweise nach Spanien und zunehmend aus Kostengründen auch nach Tschechien. Die Behandlung ist teuer und muss von den Paaren selbst bezahlt werden, was dazu führt, dass sich nur wohlhabende Paare eine Behandlung leisten können. Ausländische Zentren locken die Paare mit eindrücklichem Marketing an. Dabei gibt es seriöse, aber auch weniger seriöse Kinderwunschzentren, die für Laien kaum voneinander unterschieden werden können. Immer wieder kehren schwangere Frauen aus dem Ausland zurück, die unter den Folgen einer fehlerhaften Behandlung leiden. Meist ist in den Schweizer Spitälern nicht erkennbar, wo und unter welchen Umständen eine Schwangerschaft entstanden ist. Am ehesten wahrnehmbar ist das bei über 45-jährigen Müttern mit mehrlingsbedingten Hochrisikoschwangerschaften. Solche Schwangerschaften sind nicht nur von grosser Tragik, da sie bleibende Schäden bei Mutter und Kind hinterlassen können. Sie verursachen auch hohe Kosten für die benötigte medizinische Versorgung in der Schweiz, die nicht nur die Betroffenen belasten, sondern auch die Schweizer Bevölkerung über die Krankenkassenprämien und als Steuerzahler mitzutragen haben.

Zusammenfassend darf gesagt werden, dass die medizinischen, rechtlichen und ethischen Risiken einer Eizellspenden-Behandlung gering sind. Die Eizellspenden-Behandlung sollte deshalb auch in der Schweiz zugelassen werden.

Copyright Aerzteverlag medinfo AG

Senior Consultant Kinderwunschzentrum

360° Zürich

bruno.imthurn@uzh.ch

Der Autor hat deklariert, keine potentiellen Interessenskonflikte zu haben.

◆ Die Eizellspenden-Behandlung muss auch in der Schweiz zugelassen werden und für Schweizer Paare auf Schweizer Boden zugänglich sein.

◆ Eine klare Mehrheit der Schweizer Einwohnerinnen und Einwohner befürwortet die Zulassung der Eizellspenden-Behandlung in der Schweiz.

◆ Die Eizellspenden-Behandlung wird in den USA und in über zwanzig Staaten der Europäischen Union teilweise schon seit Jahrzehnten praktiziert.

◆ Die medizinischen, rechtlichen und ethischen Risiken sind bei Einhaltung internationaler Guidelines und einer umsichtigen gesetzlichen Regelung gering.

1. European Society for Human Reproduction and Embryology (ESHRE) Guideline Group on POI. ESHRE Guideline: management of women with premature ovarian insufficiency. Hum Reprod. 2016 May;31(5):926-37.

2. IBSA Foundation for Scientific Research. Elternschaft in der Schweiz – Studie zur Fruchtbarkeit/Unfruchtbarkeit. Herausgeber: Carocci editori, Rom, Italien. 2017;43-71.

3. Blázquez A, García D, Rodríguez A, Vassena R, Figueras F, Vernaeve V. Is oocyte donation a risk factor for preeclampsia? A systematic review and meta-analysis. J Assist Reprod Genet. 2016;33:855-63

info@gynäkologie

- Vol. 14

- Ausgabe 2

- April 2024