- Geburtshilfe in Somaliland

Den zweiten Kongresstag eröffnete die Arbeitsgemeinschaft für humanitäre Aktivitäten (AGHA) der SGGG. Im vierten Hauptthema ging es dabei um den Einfluss einer Pandemie auf die Mutter-Kind Gesundheit und auf Vorsorgeprogramme in Schwellenländern. Prof. Dr. med. Irene Hösli, Universitätsspital Basel, sprach in diesem Rahmen über das von ihr geleitete Simulationstraining von geburtshilflichen Notfällen für Ärztinnen, Ärzte und Hebammen in der afrikanischen Republik Somaliland.

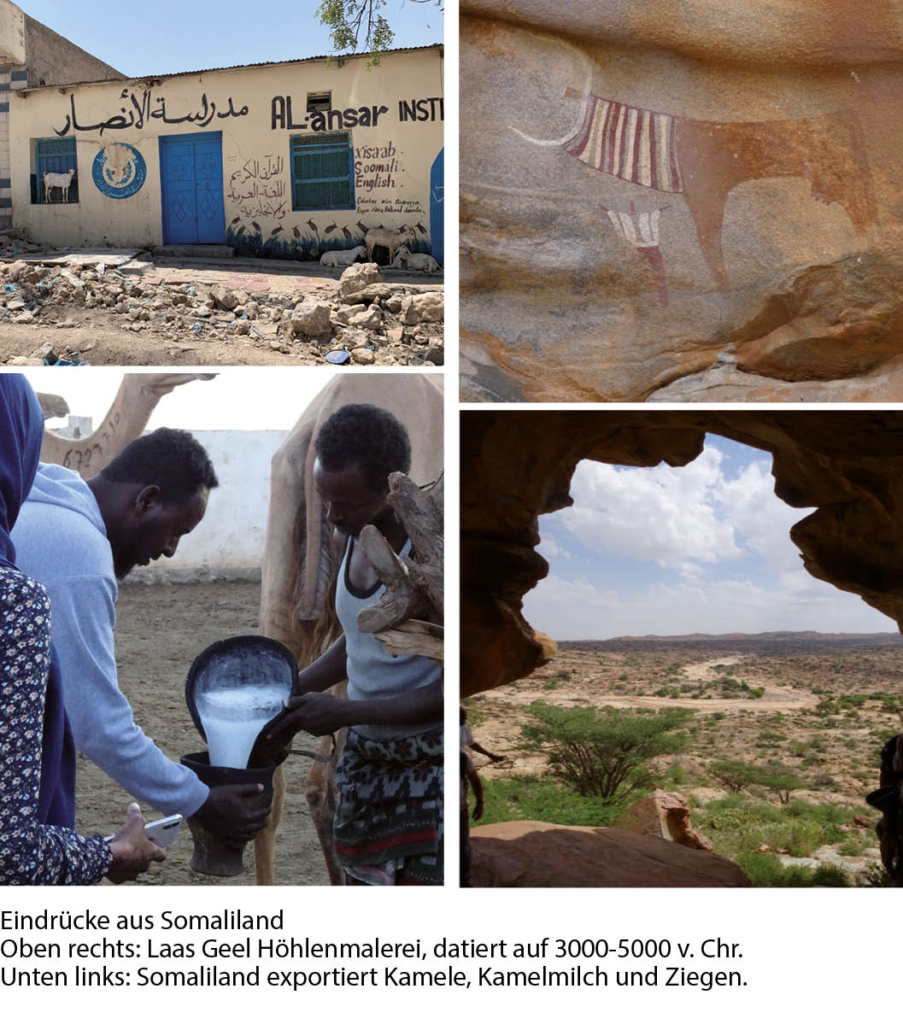

Die Republik Somaliland, am Horn von Afrika gelegen, ist seit 1991 ein selbständiger und demokratischer Staat. Trotz seiner demokratischen Strukturen wird Somaliland von der internationalen Gemeinschaft aber nicht anerkannt und erhält von dieser auch keine Unterstützung. Die Republik gehört aber auch zu den fünf Ländern mit der höchsten Sterblichkeitsrate bei Schwangeren und Müttern. «Pro 100000 Lebendgeburten sterben 732 Mütter. Oder anders formuliert: alle 6 Stunden stirbt eine Mutter», so Prof. Dr. med. Irene Hösli vom Universitätsspital Basel. In der Schweiz liege die mütterliche Mortalität dagegen bei 3 pro 100’000 Lebendgeburten. «Die meisten Todesfälle treten bei Frauen auf, die mehr als zwei Stunden von einer Gesundheitseinrichtung entfernt leben. Sie sterben dann meist an einer Uterusruptur oder einer ektopen Schwangerschaft, die rupturiert», führte Prof. Hösli weiter aus.

Fehlende Autonomie der Frauen erschwert Betreuung

Wie Prof. Hösli anschliessend aufzeigte, gibt es vielfältige Gründe für die hohe Sterblichkeit der Mütter in Somaliland. Einerseits sind die Distanzen bis zum Erreichen einer Gesundheitseinrichtung meist gross, der Strassenzustand und die Transportmöglichkeiten aber schlecht. Andererseits herrscht Mangel an erfahrenen Ärztinnen und Ärzten. «In ganz Somaliland gibt es zum Beispiel keinen einzigen Anästhesisten. Es gibt lediglich Anästhesiepfleger, die ihren Job aber sehr gut machen», betonte die Rednerin. Da es sich um ein armes Land handelt, spielen auch ökonomische Faktoren bei der Gesundheitsversorgung eine Rolle. Mehr als die Hälfte der Bevölkerung, vor allem Frauen, sind ausserdem Analphabeten. Somaliland stellt nicht zuletzt auch eines der Länder mit der höchsten Rate an weiblichen Genitalverstümmelungen dar. Frauen haben in diesem Land keine Autonomie. «Wenn zum Beispiel ein Kaiserschnitt durchgeführt werden muss, braucht es nicht nur das Einverständnis des Ehemanns, sondern auch des Familienoberhaupts der Frau. Die Frau selbst kann nichts unterschreiben», schilderte Prof. Hösli die Situation. Dies stelle insbesondere in Notfallsituation ein grosses Problem dar.

Bei einer solch schwierigen Ausgangssituation, wie sie in Somaliland anzutreffen ist, kann ein Ereignis wie eine Pandemie die Situation zusätzlich erschweren. Eine zu Beginn der Pandemie durchgeführte Modell-Berechnung kam denn auch zum Schluss, dass indirekte Effekte von COVID-19, wie eine eingeschränkte Versorgung mit Medikamenten wie z.B. Eisen oder fehlendes Gesundheitspersonal in Ländern mit niedrigem bis mittlerem Einkommensniveau zu 24‘000 zusätzlichen Todesfällen bei Müttern führen wird.1 «Das Fehlen präventiver oder therapeutischer Massnahmen zur Blutstillung nach der Geburt ist für die Hälfte dieser Todesfälle verantwortlich», so Prof. Hösli.

Pandemie unterbricht Ausbildungsprojekt

In einer Kooperation zwischen dem Universitätsspital Basel, dem Edna Adan University Hospital in der Hauptstadt Hargeisa, dem Verein Hadia Medical Swiss und der Somaliland Swiss Association wurde im Februar 2019 unter der Leitung von Prof. Hösli in Somaliland erstmals ein viertätiger Ausbildungskurs für Ärztinnen, Ärzte und Hebammen durchgeführt. Ziel dieser Kurse ist eine Optimierung der Notfallbehandlungen sowie die Förderung der interdisziplinären Zusammenarbeit zwischen Ärztinnen/Ärzten und Hebammen sowie zwischen Spitälern und regionalen Health Care Centers. Seit 2019 konnten vier solcher Kurse durchgeführt und ca 100 Ärztinnen, Ärzte und Hebammen ausgebildet werden. Dies kann entscheidend zu einer Verbesserung der medizinischen Versorgung von Frauen in ganz Somaliland beitragen. Bedingt durch die Pandemie mussten die Kurse 2020 annulliert werden. Erst im Oktober 2021 reiste wieder ein Team vom Universitätsspital Basel ans Horn von Afrika, um zwei weitere Kurse durchzuführen. «Eine Herausforderung war es zu diesem Zeitpunkt, dass es vor Ort kein Corona-Testzentrum gab. Wir haben uns damit beholfen, dass wir selbst Schnelltests mitgebracht haben», erläuterte Prof. Hösli. Es habe zudem keinerlei Angaben über die Raten an Infektionen beim Gesundheitspersonal und den Schwangeren gegeben. «Es wurde uns aber über viele schwere Verläufe und auch Todesfälle berichtet», so Prof. Hösli. Erstaunt habe es sie zu erfahren, dass die meisten Hebammen geimpft waren. «Dagegen wissen wir nicht, wie viele Schwangere geimpft wurden. Wir gehen von einer sehr niedrigen Rate aus.»

Vorträge, Fallbesprechungen und Simulationen

Wie Prof. Hösli weiter erläuterte, stellt die sprachliche Barriere – unabhängig von der Pandemie – eine grosse Herausforderung bei der Durchführung der Ausbildungskurse dar. «Wir behelfen uns mit einer Simultanübersetzung, zum Beispiel durch Mitarbeitende des Edna Adan Hospitals», so die Rednerin. Dank COVID-19 wurden auch moderne Technologien in die Kurse integriert. «So haben wir zum Teil Präsentationen aus Basel mittels Zoom übertragen», beschrieb Prof. Hösli. Die Kurse beinhalten jedoch nicht nur Frontalunterricht. So stellt das gemeinsame Besprechen von Fällen, welche die Kursteilnehmenden mitbringen, ein wichtiger Bestandteil der Kurse dar. Schliesslich werden auch einzelne Situationen, wie z.B. postpartale Blutungen, mit einfachen Mitteln simuliert, so dass die Teilnehmenden ihre praktischen Fähigkeiten trainieren können.

Die Teilnehmenden des Kurses kommen aus allen Gegenden der Republik Somaliland. «Schön ist auch, dass an unseren Kursen immer viele junge Assistenzärztinnen teilnehmen, die später dann wiederum Simulationstraining in ihren Spitälern durchführen können», so Prof. Hösli. Mithilfe eines Tests, der vor und nach dem Kurs durchgeführt wird, kann der Wissenszuwachs durch das Training überprüft und das Programm für den nächsten Kurs, falls nötig, angepasst werden. «Nicht zuletzt ist auch für uns die Zusammenarbeit mit Ärztinnen, Ärzten und Hebammen aus einer anderen Kultur immer ein grosser Gewinn», schloss Prof. Hösli. Der nächste Kurs ist für September 2022 geplant.

1. Roberton T et al. Early estimates of the indirect effects of the COVID-19 pandemic on maternal and child mortality in low-income and middle-income countries: a modelling study. Lancet Glob Health. 2020;8(7):e901-e908

info@gynäkologie

- Vol. 12

- Ausgabe 4

- August 2022