- CARDIO FLASH

In dieser Rubrik werden wichtige Studien und Themen von den Herausgebern dieser Zeitschrift kurz zusammengefasst und kommentiert.

Orale Antikoagulation nach intrazerebraler Blutung

Bei Auftreten einer intrazerebralen Blutung (ICH) unter oraler Antikoagulation (OAK) steht man vor einem therapeutischen Dilemma: Wiederbeginn oder Weglassen der OAK. Ohne grosse Evidenz galt bisher, dass bei lobären Hämorrhagien oder bei Blutungen wegen einer Amyloidangiopathie keine OAK mehr eingesetzt werden soll. Bei tiefen kortikalen Blutungen konnte eine solche erwogen werden (1). Jetzt hat eine Metaanalyse von vier kleinen randomisierten Studien versucht Klarheit zu schaffen (2). Bei 212 Patienten wurde die OAK (99% NOAK, 1% Marcoumar) wieder gestartet, bei 200 wurde auf eine OAK verzichtet (67% keine Therapie, 33% Aspirin). Die OAK verminderte die ischämischen Schlaganfälle und ischämische kardiovaskuläre Ereignisse, führte aber zu mehr Blutungen und zu keiner Reduktion der Todesfälle. Die Autoren kommen zum Schluss, dass der Nutzen oder Schaden einer OAK nach ICH weiterhin unklar bleibt.

Fast gleichzeitig wurde von den Investigatoren der ENRICH-AF Studie (Edoxaban Studie bei ICH) mitgeteilt, dass sie aufgrund der Empfehlung des Data Safety and Monitoring Board keine Patienten mit lobären Hämorrhagien und subarachnoidalen Blutungen mehr in die Studie einschliessen (3). Bei diesen Patienten war es zu einer inakzeptablen hohen Anzahl von erneuten hämorrhagischen Schlaganfällen unter OAK mit Edoxaban gekommen.

Vorsicht ist also geboten beim Wiedereinsetzen der OAK nach ICH. Es gilt bei der Entscheidung, nicht nur den CHA2DS2-Vasc Score, sondern auch die Art der ICH in der Evaluation abzuwägen. Persönlich empfehle ich anstelle einer erneuten OAK einen Thromboembolieschutz mittels Vorhofohrverschluss bei Patienten nach ICH ernsthaft zu erwägen.

Prof. Franz Eberli

1. Paciaronie and Agnelli, Thrombosis and Haemostasis 2014; 111:14-18

2. Salman AR et al., Lancet Neurology 2023, doi.org/10.1016/S1474-4422(23)00315-0

3. Shoamanesh A et al., Lancet;2023;402:1418-19

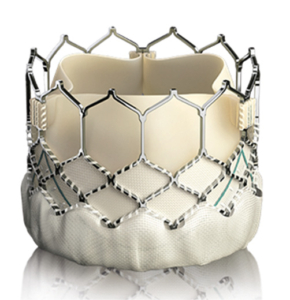

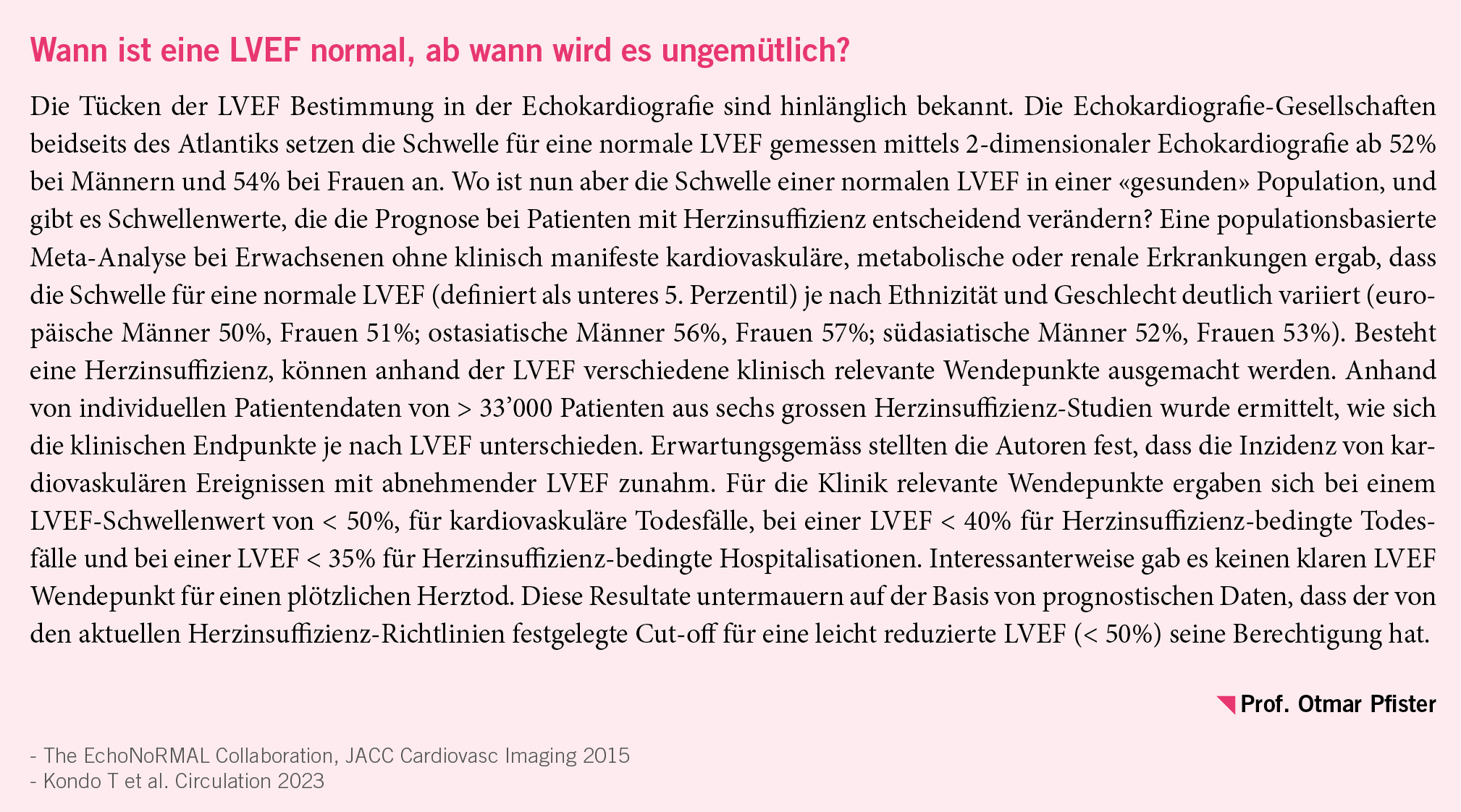

Ist TAVI dem chirurgischen Aortenklappenersatz bei Patienten mit niedrigem Operationsrisiko überlegen?

Die mit Abstand am meisten verwendeten TAVI-Klappen sind die bovine mittels Ballondilatation implantierbare Sapien Klappenprothese und die porcine selbstexpandierende Evolut Klappenprothese. Ein extensives Studienprogramm hat die Überlegenheit oder Äquivalenz des perkutanen Klappenersatzes gegenüber der medikamentösen Therapie oder des chirurgischen Klappenersatzes gezeigt. Vor vier Jahren haben beide Klappentypen anhand der Einjahresdaten der PARTNER 3 Studie (Sapien) und der EVOLUT Low Risk Studie (Evolut) eine Überlegenheit von TAVI gegenüber dem chirurgischen Aortenklappenersatz bezüglich Gesamtmortalität und Schlaganfall bei Patienten mit niedrigem operativem Risiko gezeigt. Nun liegen die 5-Jahresdaten für die Partner 3 Studie und die 4-Jahresdaten für die Evolut Studie vor (1, 2). Die Resultate sind überraschend und insgesamt weiterhin sehr positiv.

In der PARTNER 3 Studie war die Überlegenheit der TAVI mit der Sapien Klappenprothese verschwunden. Die Mortalität, die Schlaganfallrate und die Hospitalisationsrate wegen Klappenproblemen waren bei den TAVI-Patienten nach 5 Jahren statistisch nicht mehr signifikant tiefer als bei den chirurgischen Patienten. TAVI mit der Sapien Klappe und der chirurgische Klappenersatz waren nach fünf Jahren gleichwertig bezüglich der harten klinischen Endpunkte.

Im Gegensatz dazu blieb die TAVI mit der Evolut Klappe in diesen Patienten mit niedrigem Risiko dem chirurgischen Aortenklappersatz weiterhin überlegen. Dabei hat die Überlegenheit im Laufe der Jahre sogar zugenommen. Weniger Patienten nach TAVI verstarben oder erlitten einen Schlaganfall als nach chirurgischem Aortenklappenersatz (10,7% vs. 14.1% (HR 0,74; p=0.05).

In beiden Studien war zudem die Rate an Klappendeterioration identisch mit derjenigen der chirurgischen Klappenprothesen und sehr tief. Das ist vielversprechend für die Beurteilung der Langzeitprognose. Der längerfristige Verlauf ist bei den meist jüngeren Patienten (mittleres Alter 73, respektive 74 Jahre in den beiden Studien) mit tiefem Operationsrisiko für den Entscheid TAVI versus Chirurgie von grosser Bedeutung. Beide Studien werden weitergeführt und wir erwarten mit Interesse die Resultate nach 10 Jahren. Die Resultate nach 5 Jahren werden jedoch bereits jetzt dazu führen, dass TAVI auch bei Patienten mit niedrigem Operationsrisiko zur bevorzugten Behandlungsmethode der schweren Aortenstenose wird.

Prof. Franz Eberli

1. New Engl J Med 2023, doi:10.1056/NEJMoa2307447

2. J Am Coll Cardiol 2023, doi:10.1016/j.jacc.2023.09.813

Inclisiran nicht wirksam bei homozygoter familiärer Hypercholesterinämie?

PCSK-9 ist eine Protease und fördert den Abbau der LDL Rezeptoren in der Leber. Die Hemmung der PCSK-9 durch Antikörper (z.B. Evolocumab, Alirocumab) oder die Verminderung deren Produktion durch anti-sense Oligonukleotide oder durch small interfering RNA (z.B. Inclisiran) erhöht die LDL Rezeptoren und damit den Abbau von LDL-Cholesterin. Die familiäre homozygote Hypercholesterinämie (HoFH) ist eine seltene Krankheit, die durch verschiedene genetische Variationen verursacht wird, von denen 90% den LDL Rezeptor betreffen. Mit Statinen und Ezetimib lässt sich das LDL-C bei der HoFH nur wenig senken. Eine zusätzliche Hemmung des PCSK-9 hat sich zum Teil als hilfreich erwiesen.

Jetzt wurden die Resultate der ORION-5 Studie publiziert, welche die Wirkung Inclisiran zusätzlich zu Statin und Ezetimib ± Apherese bei Patienten mit HoFH untersuchte (1). Inclisiran führte wie erwartet zu einer Abnahme der PCSK-9 (-60% verglichen mit der Placebogruppe), aber wider Erwarten nicht zu einer Abnahme des LDL-C (im Mittel -1,68%, ns. gegenüber der Placebogruppe). Bei 41% Patienten kam es gar zu einem Anstieg der LDL-C Werte, während es bei 59% zu einer Abnahme kam. Die unterschiedliche Wirkung war wahrscheinlich vom genetischen Defekt, der zu einem völligen Fehlen versus nur einer Verminderung der LDL Rezeptoren Aktivität führte, abhängig.

Aus der scheinbar negativen Studie lassen sich einige wertvolle Erkenntnisse ableiten: 1) Die Wirkung der Hemmung des PCSK-9 (unabhängig vom eigesetzten Medikament) ist vermindert bei tiefer Aktivität des LDL-Rezeptors (2). Wenn der LDL Rezeptor nicht aktiv ist, kann die Hemmung der PCSK-9 keine Verbesserung des LDL-C Abbaus bewirken. 2) Die Mittelwerte von Resultaten in Studien können irreführend sein. Inclisiran kann sehr wohl das LDL-C bei HoFH reduzieren, einfach nicht bei allen genetischen Varianten der Krankheit. 3) Es gilt auch bei der heterozygoten Hypercholesterinämie die Wirkung der cholesterinsenkenden Therapie bei jedem individuellen Patienten zu messen und bei fehlender Wirksamkeit die Therapie anzupassen.

Prof. Franz Eberli

1. Raal F. et al. Circulation 2023, doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.122.063460

2. Thompson G. Lancet Diabetes Endocrinol 2017;5:241-243

Stadtspital Zürich Triemli

Klinik für Kardiologie

Birmensdorferstrasse 497

8063 Zürich

franz.eberli@triemli.zuerich.ch

Otmar.pfister@usb.ch

info@herz+gefäss

- Vol. 13

- Ausgabe 5

- November 2023