- Die kabellose Revolution

Konventionelle Herzschrittmacher besitzen Elektroden, die über lange Kabel mit dem Schrittmacheraggregat verbunden sind. Diese Kabel stellen die Achillesferse herkömmlicher Systeme dar und können Komplikationen verursachen. Die Implantationsrate von kabellosen Schrittmachern nimmt daher rasch zu. Der folgende Beitrag gibt eine Übersicht über Vor- und Nachteile kabelloser Systeme, Indikationen, Implantationsablauf, Patientennachsorge und mögliche Zukunftsperspektiven.

Les stimulateurs cardiaques conventionnels ont des électrodes qui sont reliées à l’unité du stimulateur cardiaque par de longs câbles. Ces câbles sont le talon d’Achille des systèmes conventionnels et peuvent causer des complications. Le taux d’implantation des stimulateurs cardiaques sans fil augmente donc rapidement. L’article suivant donne un aperçu des avantages et des inconvénients des systèmes sans fil, des indications, de la procédure d’implantation, du suivi des patients et des perspectives d’avenir possibles.

Konventionelle Schrittmacher – sind wir am Ende einer Erfolgsgeschichte?

Bereits wenige Jahre nach der Erstimplantation eines voll implantierbaren Herzschrittmachers 1958 hatte sich die Schrittmachertherapie als Methode der Wahl zur Behandlung bradykarder Rhythmusstörungen etabliert. Technische Neuerungen in den kommenden Jahren verbesserten die therapeutischen Möglichkeiten rasch. Die aufgrund der beschränkten Energiespeicherkapazität initial noch kurze Lebensdauer der Geräte vergrösserte sich mit Lithium-basierter Batteriechemie. Mikroprozessor-basierte elektronische Schaltungen und drahtlose Programmierbarkeit erlaubten patientenspezifische Optimierungen. Beschleunigungssensoren und andere Sensoren ermöglichten mit der «rate-response» eine physiologischere Stimulation des Herzens. Die Implementierung eines zusätzlichen Kabels im Rahmen der Resynchronisationstherapie gestattete auch die Stimulation des linken Ventrikels in Patienten mit Herzinsuffizienz. Moderne Aggregate verfügen über vielfältigste Funktionen. Automatische Optimierungen von Stimulationsoutput (zum Energiesparen), Herzinsuffizienz- und Schlafapnoemonitoring oder Fernüberwachung der Gerätefunktion zuhause repräsentieren nur einen kleinen Teil der heute verfügbaren Möglichkeiten.

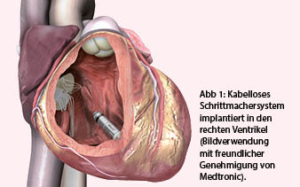

Trotzdem besitzen heutige konventionelle Systeme gewichtige Nachteile. Nebst der endlichen Lebensdauer der Geräte aufgrund limitierter Batteriereserven sind insbesondere die Schrittmacherkabel eine Achillesferse. Die Komplikationsrate nach Schrittmacherimplantation ist erheblich. Bereits zwei Monate nach Implantation erleiden mehr als 10% aller Patienten eine Komplikation, am häufigsten bedingt durch die Schrittmacherkabel (1). Initial handelt es sich oft um Kabeldislokationen, im Laufe der Zeit mehren sich Isolationsdefekte und Kabelbrüche (vgl. auch Fallbeschreibung zu Abb. 2). Es liegt daher auf der Hand, durch Vermeidung von Kabeln und Entwicklung von kabellosen Schrittmachern diese Komplikationen zu umgehen. Der Grundgedanke besteht darin, dass das ganze Schrittmachersystem in den rechten Ventrikel eingeführt wird und somit keine Kabel mehr notwendig sind (Abb. 1).

Kabellose Schrittmacher – die aktuelle Studienlage

Die ersten Patienten, bei denen kabellos der Herzmuskel stimuliert wurde, waren Empfänger eines Gerätes zur kardialen Resynchronisation (CRT). Es handelte sich bei den implantierten Geräten nicht um eigentliche Schrittmacher, sondern lediglich um einen kleinen piezoelektrischen Wandler. Dieser konvertierte im linken Ventrikel einen von aussen zugeführten Ultraschallpuls in einen elektrischen Stimulationspuls (2). Der Ultraschallpulsgenerator wird dabei zusätzlich zum CRT-Generator subkutan implantiert. Im Rahmen der WiSE-CRT-Studie wurde dieses Gerät 13 von 17 Patienten erfolgreich implantiert. Es kam jedoch zu drei Perikard-

ergüssen, einer der betroffenen Patienten verstarb (3). Die Studie wurde daher vorzeitig gestoppt. Auch die später publizierte SELECT-LV-Studie zeigte mit 8.6% eine hohe Anzahl an Akutkomplikationen nach Implantation des Gerätes (4). Der Hersteller des WiSE-CRT®-Systems (EBR Systems) modifizierte daraufhin das Implantat – konklusive Resultate zu diesem Device stehen aus.

Die erste Implantation eines kompletten kabellosen Schrittmachers im Menschen wurde 2012 durchgeführt. 2014 wurden im Rahmen der LEADLESS-Studie Resultate zu 33 Patienten publiziert (5). Sicherheit und Implantationserfolg des ersten kabellosen Schrittmachers (Nanostim®, Abbott) wurden dabei untersucht. In 32 von 33 Patienten war die Implantation erfolgreich, bei einem Patienten kam es zu einer Myokardperforation, an deren Komplikationen der Patient verstarb. In der nachfolgenden multizentrischen LEADLESS II-Studie wurden 526 Patienten nach Nanostim®-Implantation untersucht. Nach sechs Monaten konnten bei 6.7% der Patienten schwerwiegende Komplikationen beobachtet werden (darunter u. a. 1.6% kardiale Perforationen, 1.1% Dislokationen, 1.2% vaskuläre Komplikationen, und 0.8% interventionsbedürftige Reizschwellenerhöhungen) (6). Nach mehreren Todesfällen wurde die weitere Implantation des Gerätes zunächst kurzzeitig gestoppt. Im weiteren Verlauf wurden dann Batterieprobleme mit komplettem Deviceversagen beobachtet, was im Herbst 2016 zu einem weltweiten Implantationsstopp dieser Geräte führte.

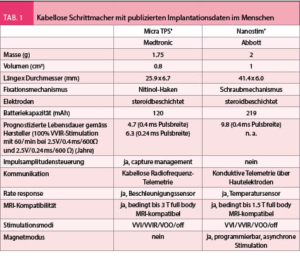

LEADLESS I und II hatten gezeigt, dass kabellose Schrittmacher funktionieren und die Implantation einfach möglich ist, das Gerät hatte aber ernsthafte Probleme verursacht. Eine grössere Studie zu einem kabellosen Schrittmacher eines anderen Herstellers wurde 2016 publiziert. Es handelte sich dabei um eine prospektive multizentrische Studie, welche die Sicherheit des Micra TPS® (Medtronic) in 725 Patienten untersuchte (7). Auch dieses Gerät schien einfach implantierbar zu sein und gute Stimulationsparameter zu erzielen. 25 Patienten (3.4%) entwickelten akute Komplikationen (ein Todesfall, 1.6% kardiale Perforationen, keine Dislokationen). Verglichen mit einer historischen Kontrollgruppe mit konventionellen Schrittmachern war die Komplikationsrate der kabellosen Geräte signifikant geringer. Die Resultate dieser Studie konnten im Rahmen einer weltweiten Registerstudie bestätigt werden (8). Das Micra TPS® konnte in 99.6% der Patienten erfolgreich implantiert werden. Im ersten Monat nach Implantation wurden in 1.51% der Patienten ernste Komplikationen beschrieben (darunter 0.13% Perforationen, 0.13% Dislokationen). Die Rate an schwerwiegenden Komplikationen lag damit tendenziell sogar leicht tiefer als in den initialen Studien zum Micra TPS®. Dieser kabellose Schrittmacher ist derzeit als einziger frei erhältlich und in Europa zugelassen. Weltweit haben mittlerweile gegen 20 000 Patienten diesen Schrittmacher erhalten. Einen Überblick über die technischen Spezifikationen des Micra TPS® und Nanostim® liefert (Tab. 1).

Kabellose Schrittmacher – Implantationsablauf und Besonderheiten in der Nachsorge

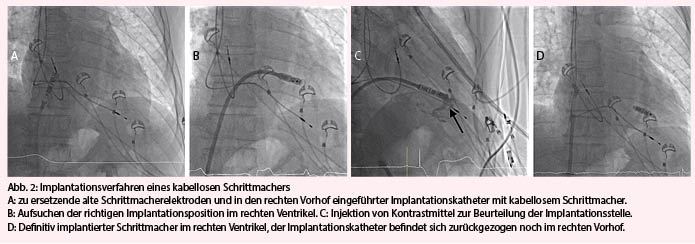

Im Gegensatz zu konventionellen Schrittmachern werden kabellose Aggregate ganz in den rechten Ventrikel eingeführt. Dazu wird in Lokalanästhesie (ggf. Sedation) die V. femoralis punktiert, nach einer kleinen Hautinzision der Zugangsweg schrittweise aufgedehnt und schliesslich eine 27-F-Schleuse (Aussendurchmesser) in der Vene platziert. Dadurch wird anschliessend unter Durchleuchtung das ganze Schrittmachersystem mittels eines steuerbaren Katheters via V. cava inferior in die rechte Herzkammer eingeführt (Abb. 2A und 2B). Nach präferenziell septaler Platzierung – allenfalls unter Zuhilfenahme von Kontrastmittel zur RV-Ventrikulografie (Abb. 2C) – wird der Schrittmacher durch ein Fixationssystem (Haken oder Schraubmechanismus) am Myokard fixiert. Die mechanische Fixierung wird mittels sanftem Zug überprüft. Nach Kontrolle der üblichen Stimulationsparameter kann der immer noch am Katheter fixierte Schrittmacher definitiv freigelassen oder umplatziert werden (Abb. 2D). Die femoral eingeführte Schleuse wird schliesslich entfernt und die Hautinzision mit einer Z-Naht verschlossen.

Nach Implantation kann der Patient auf einer intermediate care unit oder einer Normalstation mit geschultem Personal weiter überwacht werden. Einer ambulanten Implantation stehen wir sehr zurückhaltend gegenüber, da es auch Stunden später noch zu einer lebensbedrohlichen Perikardtamponade kommen kann. Einige Stunden nach Implantation kann der Patient mobilisiert werden. Üblicherweise führen wir am Folgetag eine Optimierung der Frequenzadaptierung durch Anpassung des Beschleunigungssensor-Vektors durch. Auch die Z-Naht kann meist bereits entfernt und durch einen Verband ersetzt werden. Auf das Heben schwerer Lasten und Benetzen der Wunde sollte in den Folgetagen verzichtet werden, ansonsten sind keine spezifischen Vorsichtsmassnahmen er-forderlich. Wie üblich erfolgt nach Einheilung des Schrittmachers nach ca.

2 Monaten die erste ambulante Kontrolle, die später in jährlichem Abstand wiederholt wird. Patienten mit kabellosem Schrittmacher lassen sich nach Abheilung der inguinalen Punktionsstelle nicht mehr klinisch identifizieren. Das Gerät kann im Thoraxröntgenbild jedoch noch ausgemacht werden (Abb. 2d). Sämtliche bislang in den Menschen implantierbaren Schrittmacher sind bedingt MRI-kompatibel. Sie müssen aber wie konventionelle Schrittmacher vor und nach der Bildgebung umprogrammiert werden. Auch ist ein MRI erst 6 Wochen nach Implantation zulässig.

Kabellose Schrittmacher – für welchen Patienten?

Bei welchen Patienten sollte nun – bei bestehender Schrittmacherindikation – die Implantation eines kabellosen Schrittmachers erwogen werden? Die 2013 publizierten Guidelines der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie machen noch keine Aussagen dazu (9). Werden sie sinngemäss angewendet, stellen kabellose Schrittmacher in erster Linie eine Option dar bei Patienten mit AV-Block und Vorhofflimmern. Gemäss einer multinationalen Umfrage ist dies nebst venösen Zugangsproblemen (z.B. Verschluss der Vv. subcaviae, Dialysekatheter) und Komplikationen nach konventioneller Schrittmachereinlage tatsächlich die häufigste Implantationsindikation (10). Eine mechanische Trikuspidalklappe, ein V. cava-Filter und morbide Adipositas mit einem erwarteten Abstand des Gerätes zum Programmierkopf > 12.5 cm stellen Kontraindikationen zur Implantation dar.

Kabellose Herzschrittmacher – Limitationen und Zukunftsperspektiven

Bei den derzeitig verfügbaren kabellosen Schrittmachern handelt es sich nur um 1-Kammerschrittmacher zur Implantation in den rechten Ventrikel. Die Indikationen zur Implantation solcher Systeme sind limitiert (9), die überwiegende Zahl der heute implantierten konventionellen Schrittmacher sind 2-Kammerschrittmacher oder Resynchronisationsgeräte. Entsprechend werden grosse Anstrengungen unternommen, kabellose Geräte mit VDDR- oder DDDR-Modi zu entwickeln. Diese Programmiermodi erlauben die Detektion der Vorhofaktion und eine entsprechend darauf abgestimmte Schrittmacherstimulation des Ventrikels. Im DDDR-Modus würde sogar eine Vorhofstimulation ermöglicht. Zur Entwicklung genannter Modi werden verschiedene Ansätze verfolgt. Eine Wahrnehmung der aktiven mechanischen Vorhofaktion (A-Welle) scheint theoretisch mit einem Beschleunigungssensor des im rechten Ventrikel sitzenden kabellosen Geräts möglich. Dieser Ansatz wurde im Rahmen der MASS- und MARVEL-Studien untersucht. Es zeigt sich, dass das Konzept grundsätzlich funktioniert, sich damit aber derzeit während lediglich 87% aller Herzschläge eine gewisse VDD-Stimulation erzielen lässt (11). Sollte zusätzlich auch eine Vorhofstimulation gewünscht sein, müsste auch dort noch ein Gerät implantiert werden. Aufgrund der teilweise äusserst geringen Wanddicke des rechen Vorhofs stellt die sichere und komplikationsarme Verankerung eines Gerätes ebendort eine grosse Herausforderung dar. Schliesslich müssten zwei (oder sogar mehrere) kabellose Geräte im Herzen drahtlos miteinander kommunizieren können. Konventionelle Radiofrequenz-Telemetrie scheint dazu aufgrund des relativ hohen Energieverbrauchs nicht geeignet. Eine mögliche Alternative stellt die «intra-body-communication» dar, die die elektrische Leitfähigkeit von Gewebe und Blut nutzt. Dabei werden kurzzeitige hochfrequente Wechselstromimpulse an Myokard und Blut abgegeben, was eine sehr energiesparende, schnelle und bidirektionale Kommunikation erlaubt (12). Kürzlich konnten in Tierversuchen mit dieser Technologie erstmals erfolgreich kabellose Zweikammerschrittmacher implantiert werden.

Universitätsklinik für Kardiologie

Inselspital

3010 Bern

Universität Bern

andres.haeberlin@artorg.unibe.ch

Universitätsklinik für Kardiologie

Inselspital

3010 Bern

Leitende Ärztin Rhythmologie und Elektrophysiologie

Universitätsklinik für Kardiologie

Inselspital

Freiburgstrasse

3010 Bern

Die Autoren haben keine Interessenskonflikte im Zusammenhang mit diesem Artikel.

- Kabellose Schrittmacher stellen bei Patienten mit Schrittmacher-Indikation eine potentielle Alternative zu herkömmlichen Systemen dar.

- Die kabelbedingten Komplikationen konventioneller Schrittmacher können durch diese Geräte vermieden werden. Es besteht schwache Evidenz, dass die Overall-Komplikationsrate kabelloser Geräte geringer als diejenige konventioneller Systeme sein könnte.

- Speziell geeignet zur Implantation eines kabellosen Schrittmachers scheinen Patienten mit venösen Zugangsproblemen oder AV-Block mit Vorhofflimmern.

- Kabellose 2-Kammerschrittmacher sind derzeit noch nicht kommerziell erhältlich, hierzu müssen zunächst technische Herausforderungen bewältigt werden (z.B. energiesparende Kommunikation, Verankerung eines Gerätes im rechten Vorhof).

Messages à retenir

- Les stimulateurs cardiaques sans fil sont une alternative potentielle aux systèmes conventionnels pour les patients ayant des indications de stimulateur cardiaque.

- Les complications liées aux câbles des stimulateurs cardiaques conventionnels peuvent être évitées grâce à ces dispositifs. Il y a peu de preuves que le taux de complication global des dispositifs sans fil pourrait être inférieur à celui des systèmes conventionnels.

- Les patients présentant des problèmes d’accès veineux ou un bloc AV avec fibrillation auriculaire semblent particulièrement appropriés à l’implantation d’un stimulateur cardiaque sans fil.

- Les stimulateurs cardiaques sans fil à 2 chambres ne sont pas encore disponibles dans le commerce, pour cela, il faut d’abord maîtriser les défis techniques (p. ex. communication économe en énergie, ancrage d’un appareil dans l’oreillette droite)

Literatur

1. Udo, E.O., et al., Incidence and predictors of short- and long-term complications in pacemaker therapy: the FOLLOWPACE study. Heart Rhythm, 2012. 9(5): p. 728-35.

2. Auricchio, A., et al., First-in-man implantation of leadless ultrasound-based cardiac stimulation pacing system: novel endocardial left ventricular resynchronization therapy in heart failure patients. Europace, 2013. 15(8): p. 1191-7.

3. Auricchio, A., et al., Feasibility, safety, and short-term outcome of leadless ultrasound-based endocardial left ventricular resynchronization in heart failure patients: results of the wireless stimulation endocardially for CRT (WiSE-CRT) study. Europace, 2014. 16(5): p. 681-8.

4. Reddy, V.Y., et al., Cardiac Resynchronization Therapy With Wireless Left Ventricular Endocardial Pacing: The SELECT-LV Study. J Am Coll Cardiol, 2017. 69(17): p. 2119-2129.

5. Reddy, V.Y., et al., Permanent leadless cardiac pacing: results of the LEADLESS trial. Circulation, 2014. 129(14): p. 1466-71.

6. Reddy, V.Y., et al., Percutaneous Implantation of an Entirely Intracardiac Leadless Pacemaker. N Engl J Med, 2015. 373(12): p. 1125-35.

7. Reynolds, D., et al., A Leadless Intracardiac Transcatheter Pacing System. N Engl J Med, 2016. 374(6): p. 533-41.

8. Roberts, P.R., et al., A leadless pacemaker in the real-world setting: The Micra Transcatheter Pacing System Post-Approval Registry. Heart Rhythm, 2017. 14(9): p. 1375-1379.

9. Brignole, M., et al., 2013 ESC Guidelines on cardiac pacing and cardiac resynchronization therapy: the Task Force on cardiac pacing and resynchronization therapy of the European Society of Cardiology (ESC). Developed in collaboration with the European Heart Rhythm Association (EHRA). Eur Heart J, 2013. 34(29): p. 2281-329.

10. Boveda, S., et al., Use of leadless pacemakers in Europe: results of the European Heart Rhythm Association survey. Europace, 2018. 20(3): p. 555-559.

11. Chinitz, L., et al., Accelerometer-based atrioventricular synchronous pacing with a ventricular leadless pacemaker: Results from the Micra atrioventricular feasibility studies. Heart Rhythm, 2018.

12. Bereuter L., et al., Leadless dual-chamber pacing – a novel communication

method for wireless pacemaker synchronization. JACC Basic to Translational

Science, accepted.

info@herz+gefäss

- Vol. 6

- Ausgabe 8

- November 2018