- ESC Guideline-Update 2023 zur Diagnose und Therapie der akuten und chronischen Herzinsuffizienz

Im Rahmen des ESC 2023 wurde ein fokusiertes Update der 2021 ESC Herzinsuffizienz Guidelines veröffentlicht. Für die Praxis relevante Veränderungen ergeben sich in den folgenden Bereichen: 1) Chronische Herzinsuffizienz mit leicht reduzierter (HFmrEF) und erhaltener Ejektionsfraktion (HFpEF), 2) Akute Herzinsuffizienz, 3) Komorbiditäten und Prävention. Die für die Praxis wichtigsten Änderungen werden hier kurz zusammengefasst (1).

A focused update of the 2021 ESC Heart Failure Guidelines was published as part of ESC 2023. For the changes relevant to practice arise in the following areas: 1) Chronic heart failure with slightly reduced (HFmrEF) and preserved ejection fraction (HFpEF), 2) Acute heart failure, 3) Comorbidities and prevention. The most important changes for practice are briefly summarized here (1).

Key words: heart failure; heart failure with mildly reduced ejection fraction, HFmrEF; Heart Failure with preserved Ejection Fraction, HFpEF

Neue Empfehlungen bei erhaltener und leicht reduzierter Auswurffraktion (HFmrEF und HFpEF)

Basierend auf den positiven Ergebnissen von EMPEROR-Preserved (Empagliflozin) und DELIVER (Dapagliflozin) wurde für diese beiden Vertreter der Substanzklasse der SGLT2-Hemmer eine Klasse 1 Indikation (Evidenz Level A), sowohl für die Behandlung einer HFmrEF (LVEF 41-49%), als auch für die Behandlung einer HFpEF (LVEF 50%) ausgesprochen. In beiden Studien wurde der primäre Endpunkt bestehend aus kardiovaskulärem Tod oder Verschlechterung einer Herzinsuffizienz klar reduziert, wobei der Haupteffekt durch die Reduktion von Herzinsuffizienz (HI)-Hospitalisationen resultierte. Eine nachfolgende Meta-Analyse der Daten beider Studien bestätigte eine 20%ige Reduktion des kombinierten Endpunkts kardiovaskulärer Tod oder erste Hospitalisierung wegen HI. Der kardiovaskuläre Tod wurde dabei knapp nicht signifikant reduziert (HR 0,88, 95% CI 0,77–1,00; P = 0,052). Die Hospitalisierung aufgrund von Herzinsuffizienz wurde aber klar um 26% reduziert (HR 0,74, 95% CI 0,67–0,83; P < 0,001). Obwohl in beiden Studien NT-proBNP Schwellenwerte als Einschlusskriterium verwendet wurden, werden in den Guidelines keine NT-proBNP-Schwellenwerte für die Therapie mit Empagliflozin, respektive Dapagliflozin gefordert. Zusammenfassend besteht somit eine solide Evidenz, dass Empagliflozin und Dapagliflozin klinisch relevante Endpunkte unabhängig von der LVEF reduzieren. Die absolute Risikoreduktion wird allerdings grösser, je tiefer die LVEF. Unter Berücksichtigung dieser Datenlage wurden folgende Empfehlungen für HFmrEF und HFpEF erstellt (Abb. 1).

Neue Empfehlungenn zum Management bei akuter Herzinsuffizienz / Dekompensation

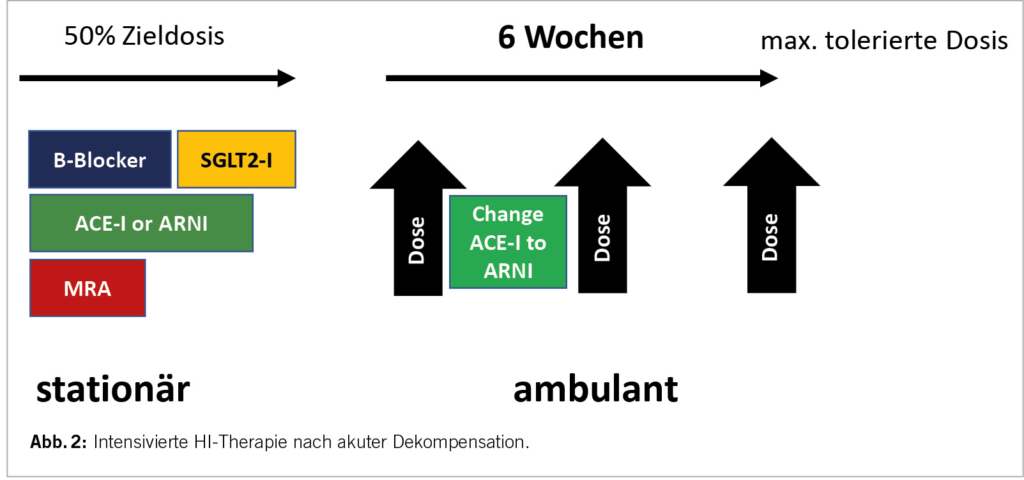

Die beste Therapie einer akuten Herzinsuffizienz ist deren Vorbeugung durch eine zügige, vollständige Etablierung einer richtlinien-getreuen Herzinsuffizienztherapie. Bei Patienten mit einer dekompensierten chronischen oder akuten de-novo Herzinsuffizienz wurde die Bedeutung einer möglichst kompletten Etablierung der Herzinsuffizienztherapie während dem stationären Aufenthalt und einer früh-poststationären klinischen Nachkontrolle bereits in den 2021 ESC-Herzinsuffizienz-Guidelines betont. Die STRONG-HF-Studie bestätigte nun die Sicherheit und Wirksamkeit dieser Therapiestrategie. Dabei wurde angestrebt 2 Tage vor Spitalentlassung mindestens die Hälfte der empfohlenen Medikamentendosen zu erreichen. Die weitere Aufdosierung auf die von den Richtlinien empfohlenen Zieldosen wurde innerhalb von 2 Wochen nach der Spitalentlassung angestrebt. Die Studie wurde frühzeitig aufgrund einer eindrücklichen Reduktion der HI-Hospitalisationen und der Gesamtmortalität in der intensiv behandelten Studienpopulation abgebrochen (relative Risikoreduktion 34%, number needed to treat: 13). Basierend auf den Ergebnissen von STRONG-HF empfiehlt das aktuelle Guideline-Update eine Hochintensivbehandlung zur Initiierung und schnellen Dosissteigerung der oralen HI-Therapie. Eine engmaschige Nachsorge mit entsprechender Auftitrierung in den ersten 6 Wochen nach Spital-Entlassung ist dabei zentral, um die Zieldosis, respektive maximal tolerierter Dosis möglichst zeitnah zu etablieren. Dieses Therapiekonzept wird neu als Klasse I, Evidenzgrad B, zur Reduktion der Gesamtmortalität und Reduktion von HI-Hospitalisationen bei Patienten nach Dekompensation empfohlen (Abb. 2).

Neue Empfehlungen zur Behandlung von Komorbiditäten und Prävention einer Herzinsuffizienz

Eisenmangel

Eisenmangel, definiert als Ferritin <100 μg/L oder Feritin 100-300 μg/L bei tiefer Transferrinsättigung (<20%), ist eine häufige Komorbidität bei Herzinsuffizienz mit negativen Auswirkungen auf die Lebensqualität, Leistungsfähigkeit und das Gesamtüberleben. Bereits in den 2021er Richtlinien wurde deshalb empfohlen, ein periodisches Screening der Eisenparameter durchzuführen und bei Vorliegen eines Eisenmangels eine Substitution mittels intravenöser Eisengabe zu erwägen, um dadurch die Symptome und Lebensqualität zu verbessern und bestenfalls die Rehospitalisationsrate zu reduzieren.

Basierend auf einer aktuellen Meta-Analyse der bisherigen Eisenstudien, einschliesslich IRONMAN, erfuhr diese Empfehlung im Guideline-Update 2023 nun ein «Upgrade». Neu wird eine intravenöse Eisen-Supplementation bei Patienten mit HFrEF oder HFmrEF und Eisenmangel klar empfohlen, um Symptome und die Lebensqualität zu verbessern (Klasse I Indikation, Evidenzgrad A) und in Erwägung gezogen, um das Risiko für HI-Hospitalisationen zu reduzieren (Klasse IIa Indikation, Evidenzgrad A). Vor allem die Stärkung der Therapieempfehlung zur Reduktion von HI-Hospitalisationen wird kontrovers diskutiert, da parallel mit dem Guideline-Update die eher enttäuschenden Resultate der HEART-FID Studie präsentiert und veröffentlich wurden. HEART-FID ist die bisher grösste randomisierte Eisenstudie bei Patienten mit Herzinsuffizienz (n=3014) und zeigte keinen Vorteil einer intravenösen Eisensubstitution bezüglich HI-Hospitalisationen.

Chronische Niereninsuffizienz und Diabetes Mellitus Typ II

Eine chronische Niereninsuffizienz und/oder ein Diabetes Mellitus (DM) Typ II kommen bei Patienten mit Herzinsuffizienz überdurchschnittlich häufig vor und verschlechtern die Prognose entscheidend. Die präventive Wirkung von ACE-Hemmern und Angiotensin-Rezeptor-Blocker (ARB) auf das Auftreten einer Herzinsuffizienz in dieser Population sind hinlänglich bekannt. Auch die schützende Wirkung der SGLT2-Hemmer vor Herzinsuffizienz bei Patienten mit Diabetes Typ II wurde bereits in den Guidelines 2021 mit einer Klasse 1 Indikation honoriert.

Basierend auf den Resultaten einer aktuellen Metaanalyse der wichtigsten SGLT2-Hemmer Studien bei Patienten mit chronischer Niereninsuffizienz (DAPA-CKD, EMPA-KIDNEY, CREDENCE, SCORED) wird neu der Einsatz von SGLT2-Hemmern bei chronischer Niereninsuffizienz (GFR > 20-25 ml/min) und Typ II Diabetes empfohlen um HI-Hospitalisationen oder kardiovaskuläre Todesfälle zu reduzieren (Klasse I Indikation, Evidenzgrad A). Diese Empfehlung gilt aber nicht für Patienten mit Niereninsuffizienz ohne DM Typ II, da die Verbesserung der Prognose bei einer Population mit Niereninsuffizienz (ohne Herzinsuffizienz) nur bei Diabetikern signifikant ausfiel.

Schliesslich empfehlen die aktualisierten Guidelines neu den selektiven, nicht-steroidalen Mineralocorticoid-Rezeptor-Antagonisten, Finerenone, um das Risiko von HI-Hospitalisationen bei Patienten mit DM Typ II und chronischer Niereninsuffizienz zu reduzieren (Klasse I Indikation, Evidenzgrad A). Die Grundlage hierfür bildet eine präspezifizierte Analyse von gepoolten, individuellen Patientendaten von insgesamt 13026 Patienten aus den Studien FIDELIO-DKD und FIGARO-DKD. Dabei führte die Therapie mit Finerenone im Vergleich zu Plazebo zu einer relativen Risikoreduktion von 22% bezüglich HI-Hospitalisationen.

Copyright bei Aerzteverlag medinfo AG

Otmar.pfister@usb.ch

Der Autor hat keine Interessenskonflikte im Zusammenhang mit diesem Artikel deklariert.

1. McDonagh TA, Metra M, Adamo M, Gardner RS, Baumbach A, Böhm M, Burri et al.; ESC Scientific Document Group. 2023 Focused Update of the 2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure.

Eur Heart J. 2023 Oct 1;44(37):3627-3639. doi: 10.1093/eurheartj/ehad195. Erratum in: Eur Heart J. 2023 Nov 23;: PMID: 37622666.

info@herz+gefäss

- Vol. 14

- Ausgabe 1

- Februar 2024