- Gesundheitliche Effekte der Feinstaubbelastung auf das Herz

Smogepisoden, wie sie derzeit in städtischen Gebieten in Entwicklungsländern vorkommen, gab es um 1980 auch in der Schweiz. In der Zwischenzeit ist die Luft jedoch sichtbar besser geworden. Trotz der heute deutlich geringeren Schadstoffbelastung in der Schweiz hat die Feinstaubbelastung weiterhin langfristige Folgen für die Gesundheit der Bevölkerung. Da wir alle durch die Luftverschmutzung belastet sind, ist der gesundheitliche Schaden auf Ebene der Gesamtbevölkerung erheblich. Besonders betroffen sind bereits Erkrankte, da es zu Verschlechterungen ihres Gesundheitszustandes kommen kann. Die Beratung in der Praxis kann einen gesunden Lebensstil und die bewusste Wahl des Aufenthaltsortes empfehlen.

Les épisodes de smog, tels qu’ils se produisent actuellement dans les zones urbaines des pays en développement, existaient également en Suisse vers 1980. Cependant, l’air s’est visiblement amélioré. Malgré les niveaux de pollution nettement plus faibles en Suisse aujourd’hui, la pollution par les particules fines continue d’avoir des conséquences à long terme pour la santé publique. Comme nous sommes tous touchés par la pollution atmosphérique, les préjudices pour la santé de l’ensemble de la population sont considérables. Particulièrement touchés sont les patients déjà atteints dans leur santé car l’état de santé peut se détériorer. Dans la pratique, un mode de vie sain et un choix conscient du lieu de résidence peuvent être conseillés.

Development of air pollution in Switzerland

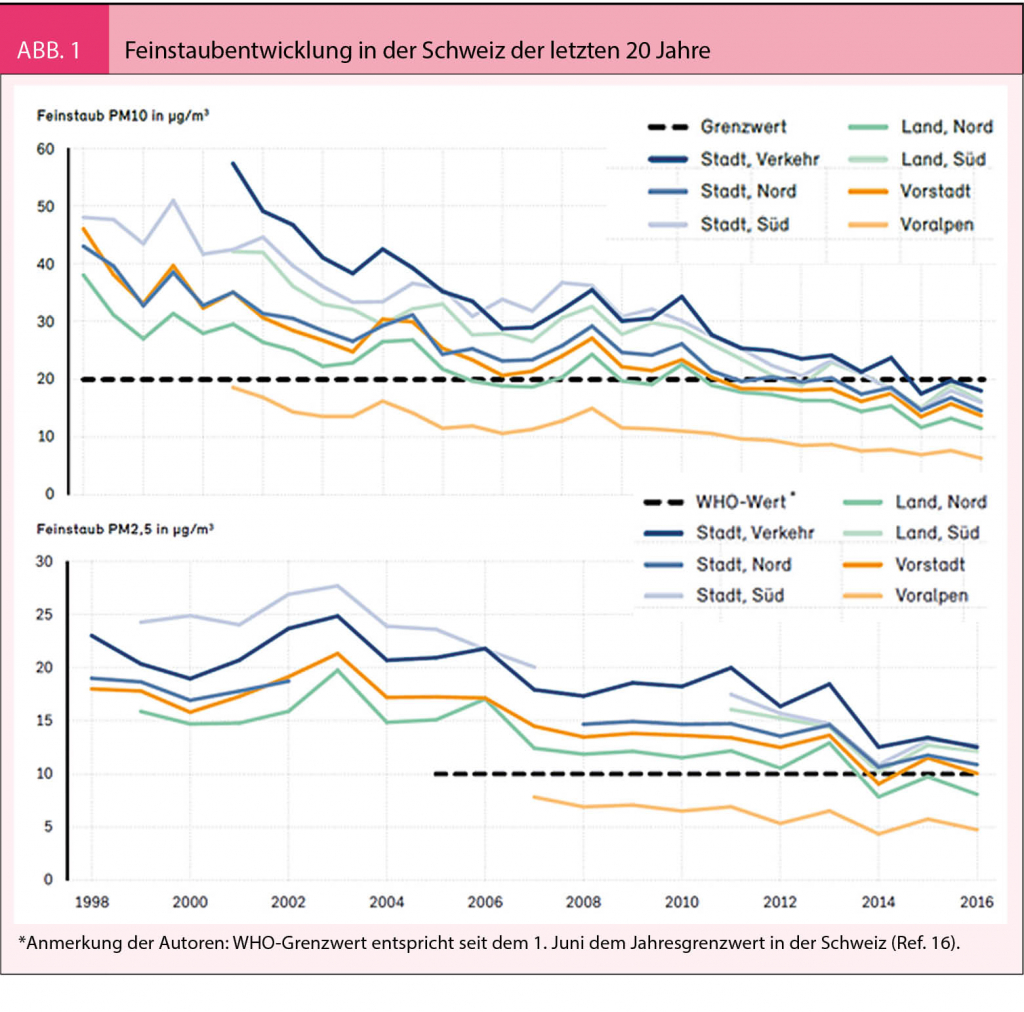

Air quality in Switzerland has improved considerably since the introduction of the Air Pollution Control Ordinance (LRV) in 1985 (Figure 1). In the LRV, based on international recommendations and epidemiological studies, as the largest Swiss cohort study SAPALDIA, ambient and daily average PM10 fractional particulate matter, nitrogen dioxide (NO2) and other air pollutants (sulfur dioxide, ozone, lead, cadmium). The long-term emission limits were largely met in 2016 for PM10. For the newly introduced limit value of PM2.5 (10 μg / m3 annual average), there are less measurement data. According to a model study by the Swiss Tropical and Public Health Institute, PM2.5 exposure decreases overall (1). The new limit does not want to be met nationwide in many places.For the finest fine particulate matter, the so-called ultrafine particles (UFP), the pollutant concentrations in the air, however, are less well documented.

Health consequences

Despite the successes achieved in air pollution control in Switzerland, according to various estimates, 2000-4000 people still died prematurely due to air pollution in Switzerland (2, 3). That’s 10 times more people than in traffic (4). Among other things because health effects are also observed below the current limit values (5).

Die kurzfristigen Folgen für die Herz-/Kreislaufgesundheit der Luftverschmutzung sind gut untersucht. So berechnete eine kürzlich publizierte Metaanalyse unter Einbezug von 41 verschiedenen Studien bei einem Anstieg des Tagesmittels der PM2.5-Belastung um 10 µg/m3 einen Anstieg der Sterblichkeit wegen Herz-/Kreislaufkrankheiten um 0.8% (Vertrauensintervall: 0.31-1.21%) (6). Auch in der Schweiz nahmen notfallmässige Spitaleintritte wegen Herz-/Kreislauferkrankungen in den Jahren 2001-2010 bei kurzfristigen PM10-Belastungsanstiegen über wenige Tage zu (7).

Kurzfristig gemessene Wirkungen erfassen nur einen kleinen Teil der Effekte. Bedeutsam sind die Langzeitfolgen chronischer Feinstaubbelastung. Die langfristige Dauerbelastung unterstützt die Entwicklung chronischer Krankheiten (8, 9). Eine Metaanalyse von 2013 basierend auf 11 Langzeitstudien berechnete ein erhöhtes Sterberisiko - und somit der Lebenserwartung - wegen Herz- / Kreislaufkrankheiten von 15% (4-27%) für einen jährlichen Belastungsunterschied von 10 µg PM2.5 / m3 (10), welcher vergleichbar ist mit dem Konzentrationsunterschied zwischen Lugano und Davos. Diverse Langzeitstudien belegen jedoch auch höhere Risiken für ischämische Herzkrankheiten, Myokardinfarkte, Herzinsuffizienz, Atherosklerose, Thrombose sowie viele subklinische Indikatoren der Herz- / Kreislaufgesundheit in Abhängigkeit von der langfristigen Feinstaubbelastung (11). So untersuchte SAPALDIA - die weltweit anerkannte grosse Schweizer Kohortenstudie zur Untersuchung der Auswirkungen der langfristigen Luftverschmutzung auf die Gesundheit – zu Beginn die Auswirkungen auf die Atemwegsgesundheit. Mittlerweile haben die Forscherinnen und Forscher der SAPALDIA-Studie am Schweizerischen Tropen- und Public Health-Institut auch Wirkungen auf das Herz-Kreislaufsystem und den Stoffwechsel (Diabetes) festgestellt. Neueste Ergebnisse weisen bspw. darauf hin, dass das Ausmass der Atherosklerose – gemessen mit der Dicke der Intima-Media (CIMT) - mit der langfristigen Belastung von PM10, PM2.5 und ultrafeinen Partikeln assoziiert war (12).

Wirkungsmechanismen

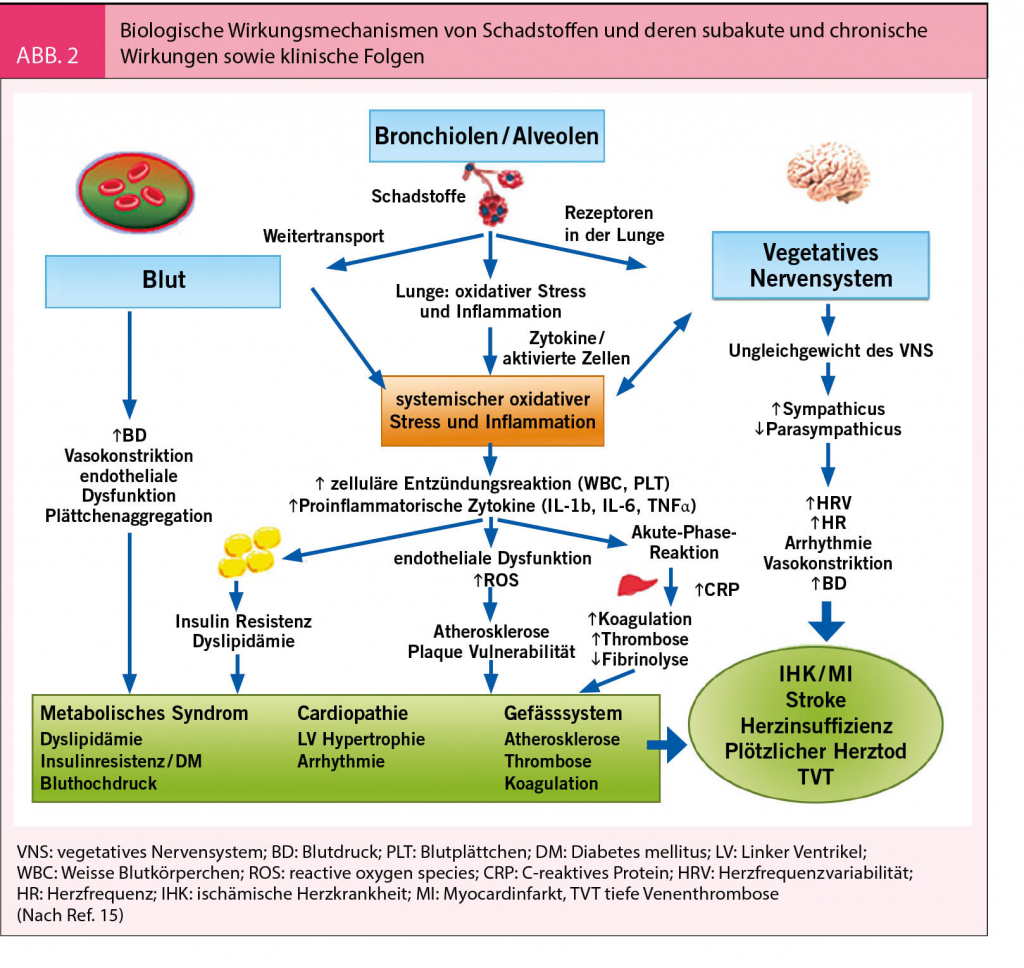

Epidemiologische Studien können Zusammenhänge, aufzeigen, allerdings werden unter anderem biologisch plausible Wirkungsmechanismen benötigt, um die beobachteten gesundheitlichen Effekte auch kausal den gemessenen Luftschadstoffen zuweisen zu können. In der Literatur finden sich für die Belastung mit Partikeln drei verschiedene molekulare Wirkungspfade (Abb. 2). So konnten Zell- und Tierstudien zeigen, dass die Partikel im direkten Kontakt mit der Oberfläche in den Alveolen zu oxidativem Stress, also der Ausschüttung von Zytokinen führen und es damit zu lokalen Entzündungen in den Atemwegen kommt und sich infolge von Entzündungsmediatoren, bspw. durch Lungenmakrophagen initiiert, eine sekundäre systemische Entzündung entwickelt. Zu den Mediatoren zählen NADPH-Oxidase, TNF-alpha, IL-6 und IL-1b, welche ihrerseits in anderen Organen zur Ausschüttung weiterer Mediatoren beitragen, wie Adipozytokine, C-reaktives Protein CRP, Fibrinogen, Blutgerinnungsfaktoren etc.. Feinstaubpartikel wirken jedoch auch direkt und indirekt auf das autonome Nervensystem, in dem sympathische Mechanismen aktiviert und parasympathische Mechanismen gehemmt werden, was zu einem Ungleichgewicht und zu Veränderung der Herzfrequenzvariabilität und Rhythmusstörungen, verstärkter Gefässverengung und erhöhter Gerinnungsbereitschaft des Bluts (z.B. Plättchenaktivierung) führen kann. Darüber hinaus können gelöste Teilchen oder ultrafeine Partikel vom Lungenepithel direkt in den Blutkreislauf translozieren und haben damit direkten Kontakt zur Gefässwand oder dem Herzgewebe (11-14).

Therapeutische Massnahmen / Implikationen

Die Belastung aus der Luft ist für uns alle nicht vermeidbar, aber es gibt einige Möglichkeiten, sie zu minimieren. Die Patienten sind in Abhängigkeit ihres Alters, von Prädispositionen und Krankheiten nicht alle gleich gefährdet. So lohnt es sich, den Aufenthalt – insbesondere sportliche Betätigung – möglichst weg von verkehrsreichen Strassen zu wählen. Gerade die feinsten Partikel und Aerosole aus dem Verkehr und damit bspw. Herzinfarkte nehmen mit dem Abstand der Wohnadresse zum Verkehr bereits nach 100–200 Meter sehr deutlich ab. Es ist wichtig die Luftverschmutzung in Relation zu anderen Risikofaktoren zu setzen. Bei einem rauchenden Patienten ist es in erster Linie wichtig, die Empfehlung zum Rauchverzicht nahezulegen anstatt eine Verlegung des Wohnorts in Gebiete mit saubererer Luft vorzuschlagen. In Relation zur inhalierten Dosis von 10-1000 mg PM2.5 / Tag von leichten bis schweren Rauchern ist die Dosis von < 1 mg PM2.5/Tag in einer verkehrsbelasteten Stadt in der Schweiz gering, wenn auch vergleichbar mit Passivrauchern*. Hinzu kommt, dass wir mehrere sehr gute Abwehrmechanismen besitzen: vom mechanischen Aushusten bis hin zum Immunsystem. Diese gilt es, mit einem aktiven sozialen Lebensstil und gesunder Ernährung zu pflegen. Schadstoffe aus der Luft können nicht nur verschiedene Krankheiten mitverursachen, sondern bereits bestehende chronische Krankheiten verschlimmern oder auch die Medikamentenwirkung beeinflussen. Für Patientengruppen mit folgenden Erkrankungen kann sich ein erhöhtes Risiko von akuten Verschlechterungen durch Luftverschmutzung ergeben: Asthma, COPD, Herzinsuffizienz, Status nach Herzinfarkt, Herz-/Kreislauferkrankungen und Atherosklerose. Besonderer Aufmerksamkeit bedürfen empfindlichere Gruppen wie Säuglinge (bereits während der Schwangerschaft), Kinder und ältere Menschen.

Conclusion

For symptoms and diseases caused or exacerbated by air pollution, the therapy does not differ fundamentally from therapies of the same symptoms and diseases of other causes. The simple principle applies: limiting the burden as much as possible (traffic) and strengthening the health and defense mechanisms of the individual. In the longer term, further improvement of air quality through ongoing adaptation of the Clean Air Ordinance and the measures based on it is the best medicine.

* Daily breathing rate assumption: 18 m3 of air adapted from Smith KR and Peel JL 2010 and a load of 22-30 μg PM2.5 / m3

Schweizerisches Tropen- und Public Health Institut

Universität Basel

Socinstrasse 57

4051 Basel

ron.kappeler@swisstph.ch

ron.kappeler@swisstph.ch

Meltem Kutlar Joss, MSc, MPH

Schweizerisches Tropen- und Public Health Institut

Universität Basel

Socinstrasse 57

4051 Basel

Die Autoren haben keine Interessenskonflikte in Zusammenhang mit diesem Artikel.

- Trotz Verbesserung der Luftqualität in der Schweiz gibt es noch immer schädliche Auswirkungen auf die Gesundheit.

- Mehrere plausible Wirkungsmechanismen, die den in epidemiologischen Studien beobachteten Gesundheitseffekten zugrunde liegen, sind wissenschaftlich belegt.

- Die Gesundheitsrisiken durch die Luftbelastung sind gegenüber anderen Risiken wie Rauchen verhältnismässig klein. Da jedoch die gesamte Bevölkerung betroffen ist, ist der gesundheitliche und volkswirtschaftliche Schaden erheblich.

- Die individuelle Belastung kann mit der bewussten Wahl des Aufent-haltsortes verringert werden, was insbesondere für ältere Personen, Kinder und bereits Erkrankte bedeutend sein kann.

- Die wirksamste Prävention der luftbedingten Gesundheitsfolgen ist die Bekämpfung der Aussenluftverschmutzung; im Zentrum steht eine nachhaltige strukturelle Prävention (Luftreinhaltepolitik mit konsequenter Umsetzung der -massnahmen), unterstützt von individuellen Massnahmen (gesunder und umweltschonender Lebensstil).

Messages à retenir

- En Suisse, malgré l’amélioration de la qualité de l’air, il existe encore des effets nocifs sur la santé.

- Plusieurs mécanismes d’action plausibles avec des effets sur la santé observés dans des études épidémiologiques ont été scientifiquement prouvés.

- Les risques pour la santé liés à la pollution de l’air sont relativement faibles par rapport à d’autres risques comme le tabagisme. Cependant, puisque toute la population est touchée, les dommages pour la santé et l’économie sont considérables.

- La charge individuelle peut être réduite par le choix conscient du lieu de résidence, ce qui peut être important, en particulier pour les personnes âgées, les enfants et les personnes déjà atteintes dans leur santé.

- La prévention la plus efficace des effets de l’air sur la santé est la lutte contre la pollution atmosphérique extérieure ; l’accent est mis sur la prévention structurelle durable (politique de lutte contre la pollution atmosphérique avec une mise en œuvre cohérente des mesures), soutenue par des mesures individuelles (mode de vie sain et respectueux de l’environnement).

1. de Hoogh K et al. Modelling daily PM2.5 concentrations at high spatio-temporal resolution across Switzerland. Environ Pollut 2018;233:1147-54

2. Collaborator GRF et al. Global, regional, and national comparative risk assessment of 84 behavioural, environmental and occupational, and metabolic risks or clusters of risks, 1990-2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016 (vol 390, pg 1343, 2017). Lancet 2017;390(10104):1736

3. European Environment Agency. Premature deaths attributable to PM2.5, NO2 and O3 exposure in 41 European countries and the EU-28. 2014

4. Bundesamt für Statistik. Verkehrsunfälle. 2018 (cited 2018 10.7.2018); Available from: https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/mobilitaet-verkehr/unfaelle-umweltauswirkungen/verkehrsunfaelle.html

5. Di Q et al., Air Pollution and Mortality in the Medicare Population. N Engl J Med 2017;376(26):2513-22

6. Achilleos S et al. Acute effects of fine particulate matter constituents on mortality: A systematic review and meta-regression analysis. Environ Int 2017;109: 89-100

7. Perez L et al. Associations of daily levels of PM10 and NO2 with emergency hospital admissions and mortality in Switzerland: Trends and missed prevention potential over the last decade. Environmental Research 2015;140:554-61

8. Brook RD et al. Particulate matter air pollution and cardiovascular disease: An update to the scientific statement from the American Heart Association. Circulation 2010;121(21): 2331-78

9. Kunzli N et al. Assessment of deaths attributable to air pollution: should we use risk estimates based on time series or on cohort studies? Am J Epidemiol 2001;153(11):1050-5

10. Hoek G et al. Long-term air pollution exposure and cardio- respiratory mortality: a review. Environ Health 2013;12(1):43

11. Kelly FJ, Fussell JC. Role of oxidative stress in cardiovascular disease outcomes following exposure to ambient air pollution. Free Radical Biology and Medicine 2017;110:345-67

12. Aguilera I et al. Particulate Matter and Subclinical Atherosclerosis: Associations between Different Particle Sizes and Sources with Carotid Intima-Media Thickness in the SAPALDIA Study. Environ Health Perspect 2016;124(11):1700-6

13. Franklin BA et al. Air Pollution and Cardiovascular Disease. Current Problems in Cardiology 2015; 40 (5): 207-38

14. Ruckerl R et al. Health effects of particulate air pollution: A review of epidemiological evidence. Inhal Toxicol 2011; 23 (10): 555-92

15. Vidale S, Campana C. Ambient air pollution and cardiovascular diseases: From bench to bedside. Eur J Prev Cardiol 2018; 25 (8): 818-25

16. Air quality 2016. Measurement results of the National Air Pollution Monitoring Network (NABEL), Federal Office for the Environment (FOEN).

info@herz+gefäss

- Vol. 9

- Ausgabe 2

- März 2019