- Herz-CT zur Darstellung der Koronararterien

Das Herz–CT erlaubt eine umfassende Beurteilung des Herzens. Koronarkalk verrät unser biologisches Alter, hat grossen prognostischen Wert und hilft bei Therapieentscheidungen. Bei Patienten mit tiefer bis intermediärer Vortestwahrscheinlichkeit für eine koronare Herzkrankheit (KHK) erlaubt das Koronar-CT häufig den nicht-invasiven Ausschluss einer KHK. Bei ausgeprägtem Koronarkalk wird die Stenose überschätzt, und es sollte eine nicht-invasive Ischämiediagnostik oder invasive Koronarangiographie erfolgen.

Le CT coronaire permet une évaluation complète du cœur. La calcification coronarienne révèle notre âge biologique, a une grande valeur pronostique et aide dans les décisions thérapeutiques. Chez les patients présentant une probabilité de pré-test faible à intermédiaire pour une coronaropathie, le CT coronaire permet souvent l’exclusion non invasive de la coronaropathie. Si la calcification coronarienne est prononcée, la sténose est surestimée et un diagnostic d’ischémie non invasive ou une angiographie coronarienne invasive doit être effectué.

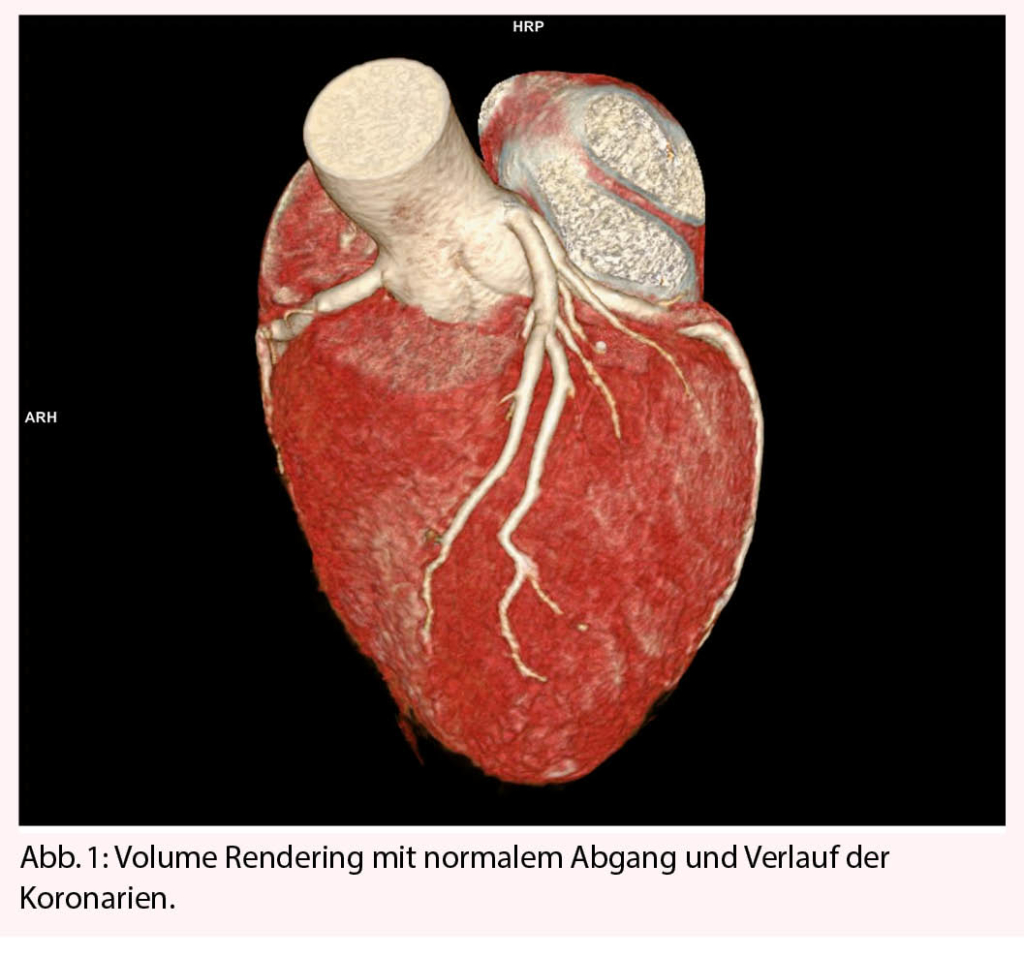

Das Herz–CT ist die einzige nicht-invasive Modalität, die eine komplette, routinemässige Darstellung der Koronararterien erlaubt. Zur Quantifizierung der koronaren Verkalkungen wird zunächst ein kontrastmittelfreier Scan des Herzens durchgeführt. Im Anschluss erfolgt meistens ein zweiter kontrastmittelunterstützter Scan zum Zeitpunkt der optimalen Kontrastierung der Koronarien. Hiermit können mögliche Stenosen durch verkalkte oder nicht-verkalkte (soft) Plaques evaluiert werden. Zudem lassen sich die Ostien und der Verlauf der Koronarien darstellen (Abb. 1), wodurch die Diagnostik von Koronaranomalien ermöglicht wird.

Koronarkalk (Calciumscore)

Gesunde Koronarien weisen keine Verkalkungen auf. Der Koronarkalk stellt den Summationseffekt aller schädigenden Einflüsse der bekannten Risikofaktoren auf die Koronarien dar. Das Ausmass des Koronarkalks lässt zumindest auf kardio-vaskulärer Ebene Rückschlüsse auf das biologische bzw. koronare Alter eines Menschen zu (1).

Für die Erfassung des Koronarkalkes bedarf es einer kontrastmittelfreien, EKG-getriggerten CT-Untersuchung. Die Strahlenbelastung dabei ist minimal (< 0.2 – 0.4 mSv). Das Ausmass der Koronarverkalkung wird mit dem dimensionslosen Agatston-Score erfasst. Die Wahrscheinlichkeit für eine signifikante Stenose bei einem Calciumscore von 0 beträgt bei asymptomatischen Patienten unter 1% (2). Generell gilt, je höher der Calciumscore ist, desto wahrscheinlicher wird das Vorliegen einer hämodynamisch relevanten Koronarstenose (3).

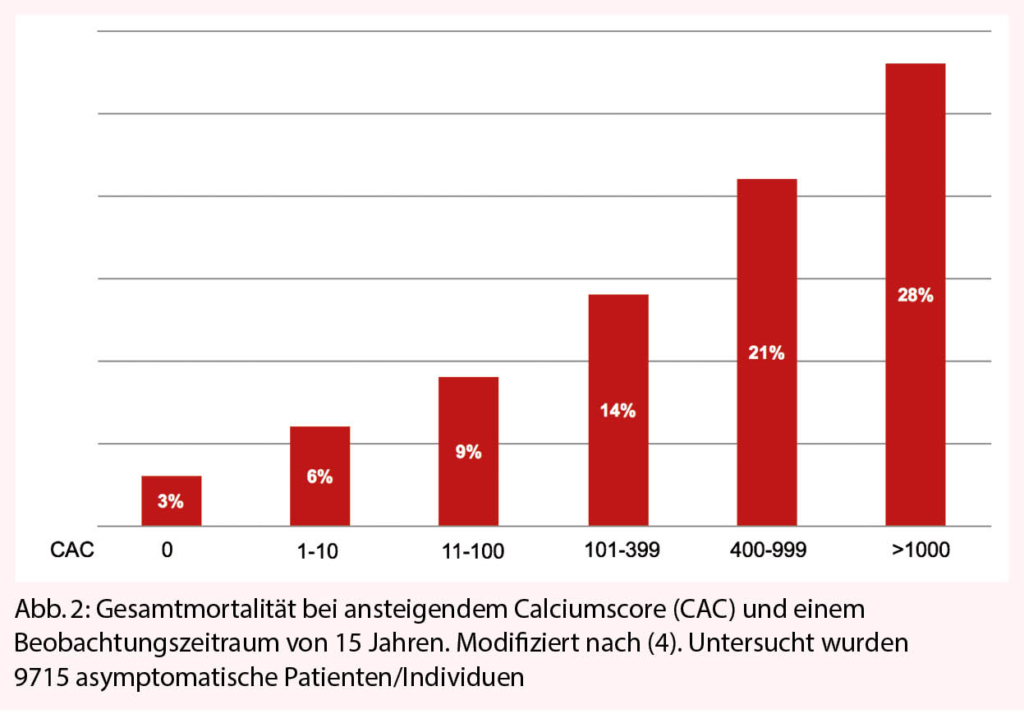

Der Calciumscore hat neben der diagnostischen eine wichtige prognostische Bedeutung: In einer grossen Studie mit 9715 Individuen zeigte sich, dass Individuen mit einem Calciumscore von 0 über einen Beobachtungszeitraum von 15 Jahren eine hervorragende Prognose mit tiefer Sterblichkeit von < 3% hatten; im Gegensatz dazu hatten Patienten mit einem Score > 1000 eine neun Mal höhere Mortalität (28%) (Abb. 2)(4).

Patienten mit ausgeprägteren Koronarverkalkungen (Calcium-score > 100) profitieren deutlich mehr von einer prophylaktischen Statintherapie bezüglich künftigen kardiovaskulären Ereignissen als Patienten mit geringen oder keinen Koronarverkalkungen (Calciumscore < 100). Bei grenzwertiger Indikation für ein Statin kann die Bestimmung des Calciumscores hilfreich sein für den Beginn aber auch Nicht-Beginn bzw. Beendigung einer Statintherapie («De-Risking») (5, 6).

Vergleichbare Daten gibt es auch für den vieldiskutieren Einsatz von Aspirin im präventiven Setting: In der «Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis (MESA)» hatten Teilnehmer im primärpräventiven Setting mit einem Calciumscore > 100 ein günstiges Risiko/Nutzen Verhältnis bei Einnahme von Aspirin. Bei einem Calciumscore von 0 überwog allerdings das Risiko (7). Dies steht in Einklang mit den grossen, kürzlich publizierten Studien (ASPREE, ARRIVE und ASCEND), die den Nutzen von einem generellen primärprophylaktischen nicht «massgeschneiderten» Einsatz von Aspirin in Frage gestellt haben und den Vorteil einer personalisierten Risikostratifizierung z.B. mittels Calciumscore unterstreichen.

Die CT-Koronarangiographie

Für die Durchführung der CT-Angiographie bedarf es einer kontrastmittelunterstützten EKG-getriggerten Akquisition. Um eine möglichst gute Bildqualität und vor allem auch minimale Strahlenbelastung für den Patienten zu erreichen, bedarf es eines regelmässigen Herzrhythmus mit tiefer Herzfrequenz um die 60/ min, was meist die Gabe von Betablockern unmittelbar vor der Untersuchung bedingt. Heutzutage können Herz-CTs mit einer Strahlenbelastung von 2-3 mSv routinemässig durchgeführt werden, bei modernsten CT-Scannern auch unter 1 mSV. Die benötigte Kontrastmittelmenge ist gering (ca. 30-60 ml).

Ausgeprägte Koronarverkalkungen führen dazu, dass der Stenosegrad systematisch überschätzt wird, wodurch eine KHK in der Regel nicht mehr sicher ausgeschlossen werden kann. Daher sollte bei ausgeprägten Koronarverkalkungen (Calciumscore > 400-1000) auf andere Untersuchungsmöglichkeiten ausgewichen werden, um eine unnötige Strahlenbelastung und Kontrastmittelgabe zu vermeiden. Solche Patienten können von der Möglichkeit einer Hybridkamera profitieren, da in einem solchen Fall direkt eine Ischämiediagnostik mittels Myokardperfusionsszintigraphie (MPS) oder Positronemissionstomographie (PET) angeschlossen werden kann.

Ein normales Herz-CT (Calciumscore = 0, normale CT-Koronarangiographie) bei guter Bildqualität hat einen sehr hohen negativ prädiktiven Wert (97-99%) und kann damit zum Ausschluss einer relevanten koronaren Herzkrankheit dienen (8-10). Sobald Stenosen nachgewiesen werden, kann mit dem rein anatomischen Ansatz des CT keine Aussage über die hämodynamische Relevanz der Koronarstenose gemacht werden. Es wurden zwar CT-FFR Untersuchungen entwickelt, für den täglichen Gebrauch sind die Verfahren aber noch zu rechenintensiv, wenig robust und zu wenig validiert.

Revaskularisierte Patienten

Patienten mit Koronar-Stents eignen sicher weniger für eine CT-Koronarangiographie. Ähnlich wie bei ausgeprägten Verkalkungen der Koronarien führen Koronar-Stents zu Bildartefakten, was eine verlässliche Gefässbeurteilung meist verunmöglicht. Anders verhält sich die Situation bei Patienten nach erfolgter Bypassoperation. Hierbei können die meist deutlich verkalkten oder gestenteten nativen Koronarien oft nicht mehr sicher beurteilt werden, eine Lokalisierung und Beurteilung der Bypassgefässe ist aber meistens gut möglich.

Herz-CT über die Koronarien hinaus

Aufgrund ständiger technischer Weiterentwicklungen des Herz-CTs und neuen Studienergebnissen nehmen die diagnostischen Einsatzmöglichkeiten des Herz-CTs zu und haben zum Teil auch schon Einzug in die entsprechenden Guidelines gefunden. Insbesondere durch seine anatomische Genauigkeit eignet sich das Herz-CT als ideale Planungsmethode vor den immer häufiger interventionell angehbaren Aorten-, Mitral- und Trikuspidalvitien. Hierbei können in einem «Funktions-CT» auch dynamische Strukturen wie der Klappenanulus oder angrenzende Strukturen während des gesamten Herzzyklus evaluiert werden, um so die geeignetste Methode des Klappenersatzes besser bestimmen zu können. Speziell bei diskordant schweren Aortenstenosen (low-flow low-gradient) ist eine Bestimmung des Calciumscores der Aortenklappe hilfreich, ob wirklich eine schwere Aortenstenose vorliegt (siehe ESC Guidelines 2017 Valvular Heart Disease) (11).

In Zeiten erhöhten Kostendrucks im Gesundheitssystem eignet sich das Koronar-CT als kosteneffizienter Gate-Keeper in der Abklärung von Patienten mit Verdacht auf KHK (bei dazu geeigneten Patienten) (vgl. NICE Guidelines 2016)(12).

Was sagen die Guidelines?

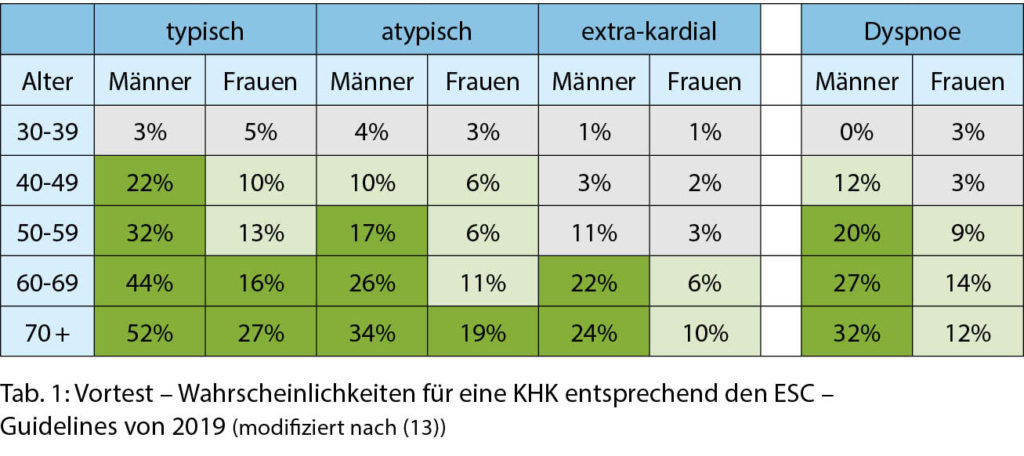

Die Anamnese und das Abschätzen der Vortest-Wahrscheinlichkeit stehen am Anfang jeder KHK – Abklärung und auch zur Wahl der zielführendsten bildgebenden Modalität für die Patienten. Die Abschätzung der Vortestwahrscheinlichkeit erfolgt z.B. mittels Tabellen, wie sie in den neuesten Guidelines des ESC publiziert ist (Tabelle 1; modifiziert nach (13)). Unter Hinzuziehen von kardiovaskulären Risikofaktoren, Ruhe- und Belastungs-EKG, linksventrikulärer Pumpfunktion oder aber auch der Höhe des Calciumscores kann die Bestimmung der klinischen Wahrscheinlichkeit für eine KHK weiter verbessert werden. Insgesamt sind die Vortestwahrscheinlichkeiten für eine KHK im Vergleich zu den vorherigen ESC Guidelines (2013 «Stable Coronary Artery disease») deutlich tiefer. Ansätze der «Artificial Intelligence» können helfen, die Vortestwahrscheinlichkeiten für eine KHK noch weiter zu verbessern (14).

Patienten mit einer intermediären Vortest-Wahrscheinlichkeit für eine KHK von 15 bis 50% können mittels Koronar-CT evaluiert werden. Wichtig ist, dass die Patienten hinsichtlich Atemanhaltemanövern mitarbeiten können und einen regelmässigen Herzrhythmus aufweisen. Patienten mit fortgeschrittener Niereninsuffizienz (Clearance <30 ml/min) qualifizieren wegen der nötigen Kontrastmittelgabe nicht für eine CT-Koronarangiographie. Die abnehmende Aussagekraft und Spezifizität bei zunehmender Verkalkung in den Koronarien wurde bereits oben erwähnt.

Abgesehen werden sollte von einem ungeeigneten Einsatz des Herz-CTs (z.B. Massen-Screening) insbesondere bei asymptomatischen Patienten ohne kardiovaskuläre Risikofaktoren. Zum einen kann dies wie bei jeder diagnostischen Untersuchung unnötige Folgeuntersuchungen nach sich ziehen. Zum anderen sei auch das Problem der «incidental findings» erwähnt, die oft eine fragliche klinische Relevanz haben, aber häufig zu Folgeuntersuchungen und nicht zuletzt Verunsicherung des Patienten führen.

Integrierte Beurteilung des Koronar-CT

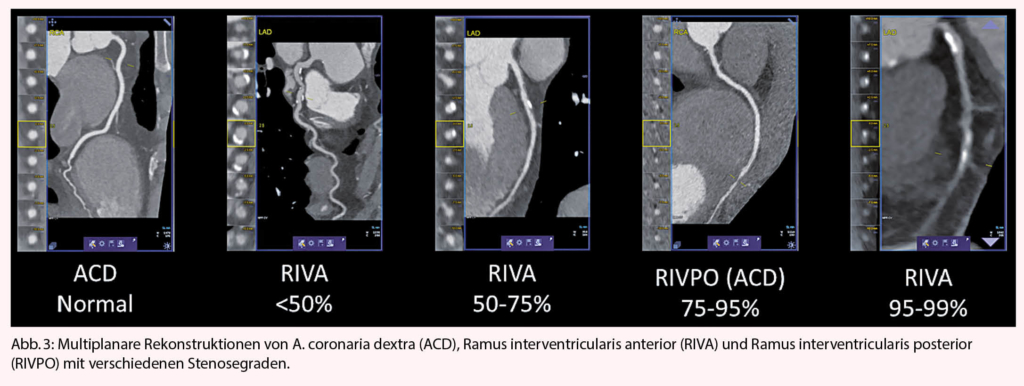

Neben der Beurteilung der extrakardialen Befunde, die in den miterfassten Abschnitten des Körpers beachtet werden müssen (insbesondere Lungenrundherde) gibt es folgende Szenarien nach Durchführung des Koronar-CTs (Abb. 3):

- Weder Koronarverkalkungen (Calciumscore = 0), noch nicht-kalzifizierte Plaques oder Stenosen: Ausschluss einer koronaren Herzkrankheit. Keine weiteren Massnahmen hinsichtlich Koronarien erforderlich.

- Koronarverkalkung (Calciumscore > 0) und/oder nicht-kalzifizierte Plaques ohne Stenose (Veränderungen < 50% Stenosegrad): Ausschluss einer stenosierenden koronaren Herzkrankheit. Je nach Höhe des Calciumscores und Vorhandensein von Risikofaktoren Einleiten einer medikamentösen Therapie (dann im Prinzip schon sekundär-präventiv).

- Situation mit unklarem Stenosegrad (50-75%): Je nach Anamnese und Lokalisation der Stenose weiterführende nicht-invasive Ischämiediagnostik versus direkt invasive Koronarangiographie neben Evaluation einer medikamentösen Therapie.

- Hinweise für hämodynamisch relevante Stenosen (> 75%): Je nach Anamnese und Lokalisation der Stenose primär invasive Koronarangiographie oder nicht-invasive Ischämiediagnostik.

Kardiologische Klinik

Universitätsspital

Petersgraben 4

4031 Basel

michael.zellweger@usb.ch

Kardiologische Klinik

Universitätsspital

Petersgraben 4

4031 Basel

Es besteht kein Interessenskonflikt.

- Das Herz-CT (Calciumscore/CT-Koronarangiographie) eignet sich gut zum Ausschluss einer koronaren Herzkrankheit bei Patienten mit einer intermediären Vortestwahrscheinlichkeit bis 50%.

- Somit eignen sich Patienten für diese Untersuchungen bei denen wir vermuten, dass sie keine koronare Herzkrankheit haben, und wir dies «beweisen» müssen.

- Das Koronar-CT liefert neben der Diagnostik wichtige prognostische Aussagen. Es kann Patienten im intermediären Bereich der Risikoscores (AGLA, Framingham, etc.) reklassifizieren und somit therapeutische Entscheide erleichtern.

- Das Koronar-CT ist mit neuer verfügbarer Technik wenig strahlenbelastend, rasch durchführbar und für die Patienten wenig belastend.

Messages à retenir

- La tomodensitométrie cardiaque (score calcique / angiographie coronarienne) est bien adaptée pour exclure la coronaropathie chez les patients présentant une probabilité intermédiaire de pré-test jusqu‘à 50 %.

- Par conséquent, les patients que nous soupçonnons de ne pas être atteints d’une coronaropathie et où nous devons « prouver » ceci sont aptes pour ces examens.

- La tomodensitomètre coronarien fournit des renseignements pronostiques importants en plus du diagnostic. Elle permet de reclasser les patients dans la fourchette intermédiaire des scores de risque (AGLA, Framingham, etc.) et donc de faciliter les décisions thérapeutiques.

- La tomodensitométrie coronarienne avec la nouvelle technologie

disponible a une faible exposition aux rayonnements, elle est rapide à réaliser et faible exposition du patient.

1. Shaw LJ, Raggi P, Berman DS, Callister TQ. Coronary artery calcium as a measure of biologic age. Atherosclerosis 2005.

2. Iwasaki K, Matsumoto T, Aono H, Furukawa H, Samukawa M. Prevalence of non-calcified coronary plaque on 64-slice computed tomography in asymptomatic patients with zero and low coronary artery calcium. The Canadian journal of cardiology 2010;26:377-80.

3. Mittal TK, Pottle A, Nicol E, Barbir M, Ariff B, Mirsadraee S et al. Prevalence of obstructive coronary artery disease and prognosis in patients with stable symptoms and a zero-coronary calcium score. European heart journal cardiovascular Imaging 2017;18:922-9.

4. Shaw LJ, Giambrone AE, Blaha MJ, Knapper JT, Berman DS, Bellam N et al. Long-Term Prognosis After Coronary Artery Calcification Testing in Asymptomatic Patients: A Cohort Study. Annals of internal medicine 2015;163:14-21.

5. Nasir K, McClelland RL, Blumenthal RS, Goff DC, Jr., Hoffmann U, Psaty BM et al. Coronary artery calcium in relation to initiation and continuation of cardiovascular preventive medications: The Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis (MESA). Circulation Cardiovascular quality and outcomes 2010;3:228-35.

6. Mitchell JD, Fergestrom N, Gage BF, Paisley R, Moon P, Novak E et al. Impact of Statins on Cardiovascular Outcomes Following Coronary Artery Calcium Scoring. J Am Coll Cardiol 2018;72:3233-42.

7. Miedema MD, Duprez DA, Misialek JR, Blaha MJ, Nasir K, Silverman MG et al. Use of coronary artery calcium testing to guide aspirin utilization for primary prevention: estimates from the multi-ethnic study of atherosclerosis. Circulation Cardiovascular quality and outcomes 2014;7:453-60.

8. Budoff MJ, Dowe D, Jollis JG, Gitter M, Sutherland J, Halamert E et al. Diagnostic performance of 64-multidetector row coronary computed tomographic angiography for evaluation of coronary artery stenosis in individuals without known coronary artery disease: results from the prospective multicenter ACCURACY (Assessment by Coronary Computed Tomographic Angiography of Individuals Undergoing Invasive Coronary Angiography) trial. Journal of the American College of Cardiology 2008;52:1724-32.

9. Marwan M, Hausleiter J, Abbara S, Hoffmann U, Becker C, Ovrehus K et al. Multicenter Evaluation Of Coronary Dual-Source CT angiography in patients with intermediate Risk of Coronary Artery Stenoses (MEDIC): study design and rationale. Journal of cardiovascular computed tomography 2014;8:183-8.

10. Meijboom WB, Meijs MF, Schuijf JD, Cramer MJ, Mollet NR, van Mieghem CA et al. Diagnostic accuracy of 64-slice computed tomography coronary angiography: a prospective, multicenter, multivendor study. Journal of the American College of Cardiology 2008;52:2135-44.

11. Baumgartner H, Falk V, Bax JJ, De Bonis M, Hamm C, Holm PJ et al. 2017 ESC/EACTS Guidelines for the management of valvular heart disease. Eur Heart J 2017;38:2739-91.

12. Assessing and diagnosing suspected stable angina (NICE pathways). http://pathwaysniceorguk/pathways/chest-pain 2018.

13. Knuuti J, Wijns W, Saraste A, Capodanno D, Barbato E, Funck-Brentano C, et al. 2019 ESC Guidelines for the diagnosis and management of chronic coronary syndromes. Eur Heart J. 2019 Aug 31; epub ahead of print

14. Zellweger MJ, Brinkert M, Bucher U, Tsirkin A, Ruff P, Pfisterer ME. A new memetic pattern based algorithm to diagnose/exclude coronary artery disease. Int J Cardiol 2014;174:184-6.

info@herz+gefäss

- Vol. 9

- Ausgabe 6

- November 2019