- Neue ESC-Leitlinie 2021 zur kardiovaskulären Prävention

Individualisiertes Management, bessere Abstimmung auf den Patienten und seine Bedürfnisse und eine neues Stufenprinzip zur Erleichterung der Umsetzung in der Praxis – dies sind die wesentlichen Grundzüge der neuen ESC Richtlinie zur kardiovaskulären Prävention (1).

Une prise en charge individualisée, une meilleure adéquation au patient et à ses besoins, et un nouveau principe à plusieurs niveaux pour faciliter la mise en œuvre dans la pratique, telles sont les principales caractéristiques de la nouvelle ligne directrice de l’ESC sur la prévention cardiovasculaire (1).

Die neuen Richtlinien zur kardiovaskulären Prävention sind mehr auf die Bedürfnisse der Patienten fokussiert und die vorgegebenen Ziele sollen leichter in der Praxis umgesetzt werden können. Dazu wurde ein neues Stufenkonzept entwickelt.

Stufe 1 (für alle Patienten)

In einer ersten Stufe wird dem Patienten, falls er raucht, ein Rauchstopp nahelegt und ein gesunder Lebensstil empfohlen (vermehrte körperliche Aktivität, Ernährung und Körpergewicht). Ferner soll ein systolischer Blutdruck < 160 mmHg angestrebt werden. Diese Präventionsmassnahmen gelten für alle Patienten, sowohl für die scheinbar gesunden, als auch solche mit Diabetes oder kardiovaskulären Erkrankungen. Darüber hinaus wird die Abschätzung des kardiovaskulären 10-Jahres-Risiko des Patienten und die Ableitung der entsprechenden Behandlungsziele empfohlen. Diese Behandlungsziele sind vom Patienten und seiner Grundkonstellation abhängig. Dabei wird unterschieden zwischen gesunden Personen, Patienten mit Diabetes, solchen mit spezifischen Risikofaktoren wie familiäre Hypercholesterinämie, chronische Niereninsuffizienz oder manifeste, atherosklerotische, kardiovaskuläre Erkrankungen (ASCVD).

Stufe 2 Intensivierung

In einem zweiten Schritt sollen die Präventionsmassnahmen intensiviert werden. Dabei soll neben dem kardiovaskulären 10-Jahres-Risiko vorhandene Komorbiditäten, Gebrechlichkeit sowie mögliche (unerwünschte) Behandlungseffekte und die Präferenz des Patienten im Sinne eines «Shared-Decision»-Prozesses miteinbezogen werden.

Risikobeurteilung in der Primärprävention mit neuem Score

Während in Stufe 1 Präventionsziele für alle, d.h. für Gesunde, wie für Patienten mit Diabetes oder kardiovaskulären Erkrankungen empfohlen werden, wird in Stufe 2 entschieden, ob aufgrund des kardiovaskulären 10-Jahresrisikos weitere Behandlungsziele angestrebt werden sollen. Dazu wurde der bisherige ESC-Score für die Primärprävention durch einen neuen Score ersetzt, den SCORE2. Der Score2 hat Gültigkeit bis zu einem Alter von 70 Jahren. Für über 70-Jährige wurde neu der SCORE2-OP etabliert.

An den Faktoren zur Risikostratifizierung hat sich grundsätzlich nichts geändert. Sie hängt wie vorher von Geschlecht, Alter, Raucherstatus, dem systolischen Blutdruck und dem LDL-Cholesterin der Patienten ab. Die entsprechenden Flow Charts sind an die Flow Charts der Vorversion angelehnt, wobei LDL-Cholesterin in den Charts durch Non-HDL-Cholesterin ersetzt wurde.

SCORE2 berücksichtigt das vorherrschende kardiovaskuläre Grundrisiko des Landes, in dem der Patient lebt. Dabei wurden die EU-Länder in 4 Risikokategorien eingeteilt: Niedrig, moderat, hoch und sehr hoch. Die Schweiz gehört mit Belgien, Dänemark, Frankreich, Israel, Luxembourg, Norwegen, den Niederlanden, dem UK und Spanien zu den Niedrigrisiko-Ländern.

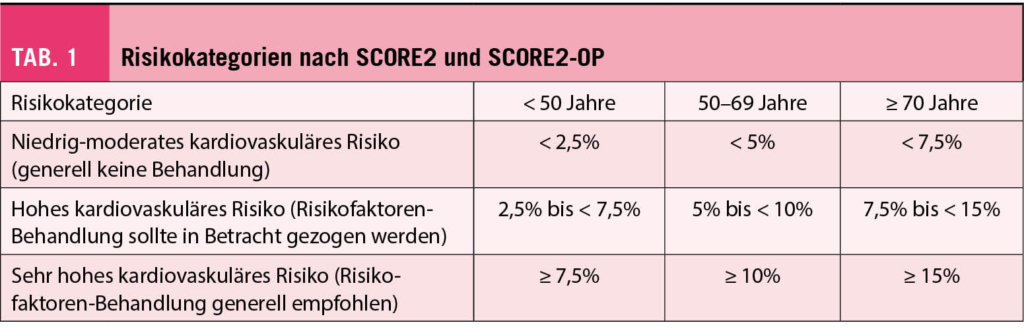

Eine wichtige Neuigkeit ist ferner, dass die aus dem Score geschätzten Risikokategorien vom Alter der Patienten abhängig sind (Tabelle 1).

Das Alter ist nach wie vor der stärkste kardiovaskuläre Risikofaktor. Durch diese altersspezifische Einteilung sollen auch junge Patienten, die aufgrund des früheren ESC-Scores allein wegen ihres Alters nicht in eine behandlungsbedürftige Risikokategorie gefallen wären, ebenfalls behandelt werden, wenn sie ein hohes Lebenszeit-Risiko aufweisen.

Zusätzlich zu dieser Risikokategorisierung sind Faktoren, die das Risiko in die eine oder andere Richtung verschieben können (Risikomodifizierer) miteinzubeziehen. Dazu gehören hauptsächlich Stress und psychosoziale Faktoren, der koronare Calcium-Score (CAC) und die Ethnizität. Andere potenzielle Risikomodifizierer wie genetische Risikoscores, Urinmarker oder Bildgebungsmethoden mit Ausnahme des CAC-Scores werden nicht empfohlen (III/B).

Nutzen der Senkung des LDL-Cholesterins um 1 mmol/l

Ein weiteres Werkzeug, welches in der Kommunikation mit dem Patienten nützlich sein könnte, ist der Nutzen, der durch eine LDL-Cholesterinsenkung um 1 mmol/l entsteht. Dies kann dem Patienten zeigen, wie viel ihm eine lipidsenkende Behandlung an Lebenszeit bringen würde. Der mögliche Lebensgewinn an Jahren durch Senkung des LDL-Cholesterins um 1mmol/l ist dabei anschaulicher als das 10-Jahres-Risiko für kardiovaskuläre Krankheit.

Spezielle Patientengruppen

Die neuen Richtlinien enthalten eigene Kapitel für Patienten mit speziellen Risikofaktoren. Hier werden die entsprechenden Behandlungsziele in Abhängigkeit des individuellen Risikos, wofür spezielle Scores konzipiert wurden, erläutert. Die Empfehlungen für Patienten mit familiärer Hypercholesterinämie und chronischer Niereninsuffizienz sind grossenteils unverändert geblieben.

Einige Neuerungen gab es für Patienten mit Typ-2-Diabetes. Beim Screening liegt jetzt der Fokus auf dem HbA1c und dem Nüchternblutzucker. Der orale Glukosetoleranztest (oGGT) wird nicht mehr aufgeführt.

Therapiempfehlungen bei Typ-2-Diabetes

Metformin wird weiterhin als Erstlinientherapie empfohlen (I/B). SGTL2-Inhibitoren oder GLP-1-Analoga können ebenfalls als jeweils erste Monotherapie oder in Kombination eingesetzt werden.

Bei Patienten, die neben Diabetes noch an einer atherosklerotischen Erkrankung leiden, sollten bevorzugt entweder SGTL2-Inhibitoren oder GLP-1-Analoga eingesetzt werden (I/A). Im Falle einer Herzinsuffizienz mit reduzierter Ejektionsfraktion (HFrEF) sind SGLT2-Inhibitoren die Standardtherapie (I/A). Das gilt auch für Patienten mit Diabetes und Niereninsuffizienz (I/A).

Empfehlungen für Sekundärprävention

Die Behandlungsziele für die Sekundärprävention haben sich ebenfalls nicht geändert. Diesen Patienten wird aber neu auch das Stufenkonzept zur Zielerreichung empfohlen. Die Ziele der jeweiligen Stufen sind allerdings andere als in der Primärprävention. Zur Stufe 1 gehören eine Blutdrucksenkung auf 140 bis 130 mmHg (Klasse I), eine LDL-C-Reduktion auf < 1.8mmol/l und > 50%ige Reduktion (Klasse I) und eine antithrombotische Therapie (Klasse I) zusätzlich zu den Lebensstilinterventionen (Klasse I). Die Stufe 2 umfasst ein Blutdruckziel < 130 mmHg (Klasse 1) sowie eine LDL-C-Senkung < 1.4mmol/l (Klasse I).

Wenn trotz optimaler Standardtherapie weiterhin ein hohes Risiko besteht, sind in der neuen Leitlinie weitere Behandlungskonzepte aufgeführt, die eingesetzt werden können. Dazu gehören eine duale Plättchenhemmertherapie (DAPT), die Omega-2-Fettsäure Eicosapentaensäure (EPA) und eine antiinflammatorische Therapie mit Colchicin – für alle drei gilt eine Klasse-IIb-Empfehlung. Bei ausgewählten Hochrisikopatienten kann eine Niedrigdosis-Therapie mit Colchicin (0,5 mg/Tag) in Betracht gezogen werden. Dies aufgrund der Studienresultate von CANTOS (2), COLCOT (3) und LoDoC02 (4).

Copyright bei Aerzteverlag medinfo AG

riesen@medinfo-verlag.ch

Advisory Boards und finanziell unterstützte Vorträge für Amgen, AstraZeneca, Daiichi-Sankyo, MSD, Novartis, Recordati, Sanofi-Aventis.

◆ Ein schrittweiser und personalisierter Ansatz – das ist der wesentliche Inhalt der Leitlinien 2021 zur kardiovaskulären Prävention.

◆ Ein neuer stufenweiser Ansatz, ein überarbeiteter Rechner mit zwei Scores, nämlich SCORE2 und SCORE2-OP mit altersabhängigen Risikokategorien und unter Einbezug des Lebenszeitrisikos, sollen die Risikovorhersage verbessern und die Umsetzung in die klinische Praxis erleichtern.

◆ Ausserdem wird Europa in 4 verschiedene Risikokategorien eingeteilt (Regionen mit niedrigem, mittlerem, hohem und sehr hohem Risiko).

◆ Die Schweiz gehört zu den Ländern mit niedrigem kardiovaskulärem Risiko.

Messages à retenir

◆ Une approche progressive et personnalisée – tel est le contenu essentiel des lignes directrices 2021 sur la prévention cardiovasculaire.

◆ Une nouvelle approche par étapes, un calculateur révisé avec deux scores, à savoir SCORE2 et SCORE2-OP avec des catégories de risque dépendant de l’ âge et l’ inclusion du risque à vie sont destinés à améliorer la prédiction du risque et à faciliter la mise en œuvre dans la pratique clinique.

◆ En outre, l’ Europe est divisée en 4 catégories de risque différentes (régions à risque faible, moyen, élevé et très élevé).

◆ La Suisse fait partie des pays à faible risque cardiovasculaire.

info@herz+gefäss

- Vol. 11

- Ausgabe 6

- Dezember 2021