- Ökologische Nachhaltigkeit in der Kardiologie

Nachhaltigkeit gewinnt in der Kardiologie zunehmend an Bedeutung, da auch die Gesundheitsbranche ihren grossen ökologischen Fussabdruck reduzieren muss. Innovative Ansätze wie energieeffiziente Geräte, umweltfreundliche Materialien und nachhaltige Lieferketten tragen dazu bei, die Umweltbelastung zu reduzieren. Der Artikel erklärt zunächst wichtige Grundbegriffe rund um den Klimawandel und thematisiert in einem zweiten Teil, welche Implikationen die Kardiologie auf das Klima hat.

Sustainability is becoming increasingly important in cardiology, as the healthcare industry must reduce its large ecological footprint. Innovative approaches such as energy-efficient devices, environmentally friendly materials and sustainable supply chains are helping to reduce the environmental impact. The article first explains important basic terms relating to climate change and then discusses the implications of cardiology for the climate.

Key Words: Sustainability in cardiology, ecological footprint, climate change

Präambel

Dieser Artikel befasst sich ausschliesslich mit den Auswirkungen, welche die Kardiologie auf die Umwelt und das Klima hat. Die Einflüsse, welche umgekehrt die veränderten Klimabedingungen auf die Kardiologie respektive auf die Gesundheit unserer Patient/-innen ausüben, werden in diesem Artikel bewusst nicht besprochen.

Teil 1: Grundbegriffe und Grössenordnungen zum Klimawandel

Temperaturanstieg und Auswirkungen

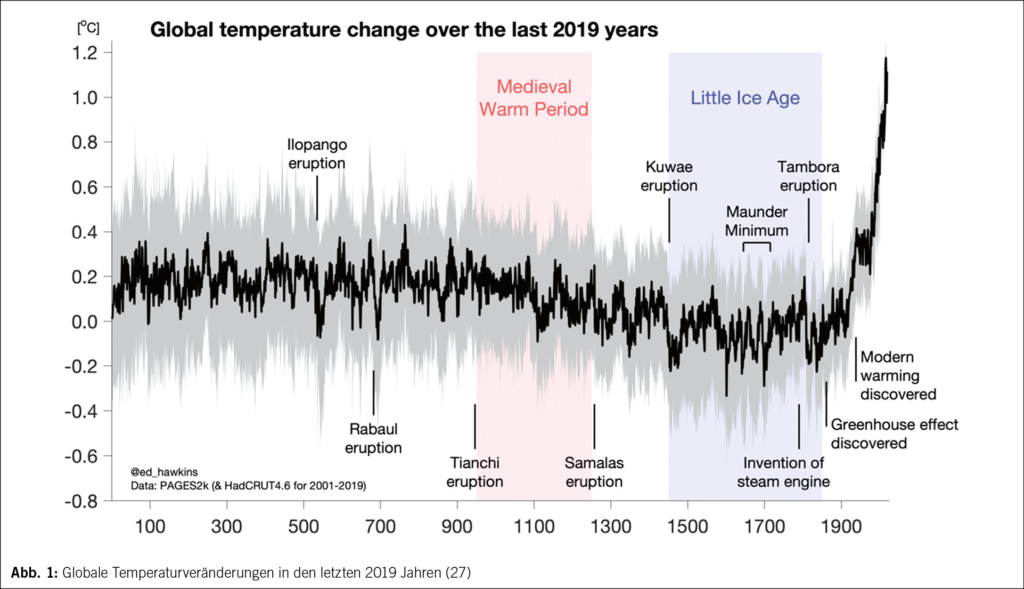

Der menschengemachte Klimawandel führte bisher zu einem Anstieg der weltweiten Durchschnittstemperaturen bis 2023 um 1,1°C im langjährigen Mittel (Anstieg an Land + 1,6°, im Meer +0,9°C) (1). Dabei ist nicht nur das Ausmass, sondern auch die kurze Zeitspanne des Temperaturanstieges für die Adaptation von Mensch und Natur eine grosse Herausforderung (Abb. 1). Es ist das erklärte Ziel des Pariser Klimaabkommens von 2015, die weltweite langjährige Durchschnittstemperatur bis 2050 nicht höher als 1,5 Grad Celsius (°C) über den vorindustriellen Durchschnitt ansteigen zu lassen (2). Gemäss der Weltorganisation für Meteorologie erreichte der Temperaturanstieg 2023 allerdings bereits +1,45 (± 0,12) °C oberhalb des vorindustriellen Durchschnittes (1850-1900) und liegt seit über einem Jahr ununterbrochen auf Rekordniveau (3). Aktuelle Berechnungen gehen daher eher von einem Anstieg der langjährigen Durchschnittstemperaturen bis 2050 von +2°C aus. Diese Durchschnittszahlen verschleiern, dass der Temperaturanstieg regional oder lokal deutlich höher ausfällt (Anstieg Durchschnittstemperatur Schweiz 2014-2023: +2,7°C gegenüber vorindustriell) (4).

Der Temperaturanstieg führt zu extremen Wetterphänomenen mit teilweise katastrophalen Auswirkungen für Mensch und Umwelt. Dazu gehören Dürre und extreme Hitzeperioden, riesige Waldbrände (Südamerika 2024), Zunahme von heftigen Stürmen mit Windschäden (Mittelmeer August 2024), massive Regenfälle, Überschwemmungen und Erdrutsche (z. B. Süddeutschland 2021, Schweiz Sommer 2024, Osteuropa Herbst 2024) sowie Abschmelzen der Gletscher und Polkappen mit Anstieg des Meeresspiegels (Jakarta, die Hauptstadt Indonesiens, wird u.a. deshalb andernorts neu gebaut).

Energiewende und Netto-Null 2050

Um dem entgegenzuwirken, ist bis 2050 eine Reduktion von 90 % (!) aller Treibhausgasemissionen nötig, eine gewaltige weltweite Anstrengung! Sie gelingt nicht mit einzelnen wenigen Lösungen, sondern durch tausende sich ergänzender kleinerer und grösserer Massnahmen. Ein wesentlicher Anteil macht die sogenannte Energiewende aus, also der Wechsel von fossiler (Öl, Kohle, Gas) hin zu erneuerbarer Strom- und Energieproduktion (Sonnen- und Windenergie, Wasserkraft, Geothermie). Da auch 2050 immer eine Restmenge an Treibhausgasen (THG) ausgeschieden werden wird, müssen diese aktiv eliminiert werden. Hier kommen sogenannte «carbon capture and storage»-Massnahmen zum Tragen. Also Massnahmen, welche darauf abzielen, aktiv THG der Luft zu entziehen und in geeigneter Form wieder zu binden: z.B. durch industrielles Versenken von CO2 im Boden (siehe z.B. www.climeworks.ch) oder durch Aufforstung grosser Waldflächen. Nur so wird es möglich sein, bis 2050 das sogenannte Netto-Null-Ziel zu erreichen. Netto-Null bedeutet also, dass pro Jahr weltweit nicht mehr THG ausgestossen werden, als im selben Jahr auch wieder absorbiert werden können.

Treibhausgase, CO2 und CO2-Äquivalente

Die wichtigsten Treibhausgase sind Kohlendioxid (CO2), Methan (CH4), Lachgas (N2O) und fluorierte Gase. Insgesamt machen sie nur einen sehr kleinen Teil unserer Umgebungsluft aus, welche zur Hauptsache aus Stickstoff (N2, 78,08 %) und Sauerstoff (O2, 20,95 %) besteht. Die restlichen rund 1 % der Atemluft bestehen aus Argon (Ar, 0,93 %) Kohlendioxid (CO2, 0,04 %), Methan (CO4, 0,00018 %), Lachgas (N20, 331ppb), fluorierte Kohlenwasserstoffe, Edelgase wie Neon, sowie Ozon (03) und Staubpartikel (5). Nicht alle THG haben das gleiche Potential, die globale Erwärmung voranzutreiben (Engl.: global warming potential, GWP, immer hochgerechnet auf 100 Jahre). Relevante Faktoren, welche dieses Potential beeinflussen, sind etwa die Verweildauer in der Atmosphäre sowie die Fähigkeit zur Hitzespeicherung resp. Rückstrahlung. Um dem GWP Rechnung zu tragen, wird der Begriff CO2-Äquivalent (CO2eq) gebraucht. Dabei erhält CO2 den GWP-Wert von 1. Alle anderen THG werden mit dem Faktor multipliziert, um welchen sie die klimaschädliche Wirkung von CO2 übertreffen und so als CO2-Äquivalent ausgedrückt.

Beim Lesen von Graphiken über THG-Emissionen lohnt es sich daher immer, darauf zu achten, ob es «lediglich» um CO2 oder um CO2eq handelt. Obschon CO2 mengenmässig den Löwenanteil ausmacht (72 % der THG; wobei der grösste Teil aus der Verbrennung fossiler Brennstoffe stammt), sind seine Auswirkungen auf die Klimaerwärmung etwa 28-mal tiefer als jene von Methan (19 % aller THG, stammt aus Verbrennung fossiler Brennstoffe, Masttierhaltung, Reisfeldern und Vermoderung von Bioabfall) und rund 23 000-fach tiefer als beispielsweise Schwefelhexafluorid (SF6), welches zu den florierten Kohlenwasserstoffen gehört (3 % aller THG) und etwa zur Isolation von unterirdisch verlegten Stromleitungen dient.

Was ist wichtiger: absolute Menge THG oder THG-Menge pro Kopf (Fussabdruck)?

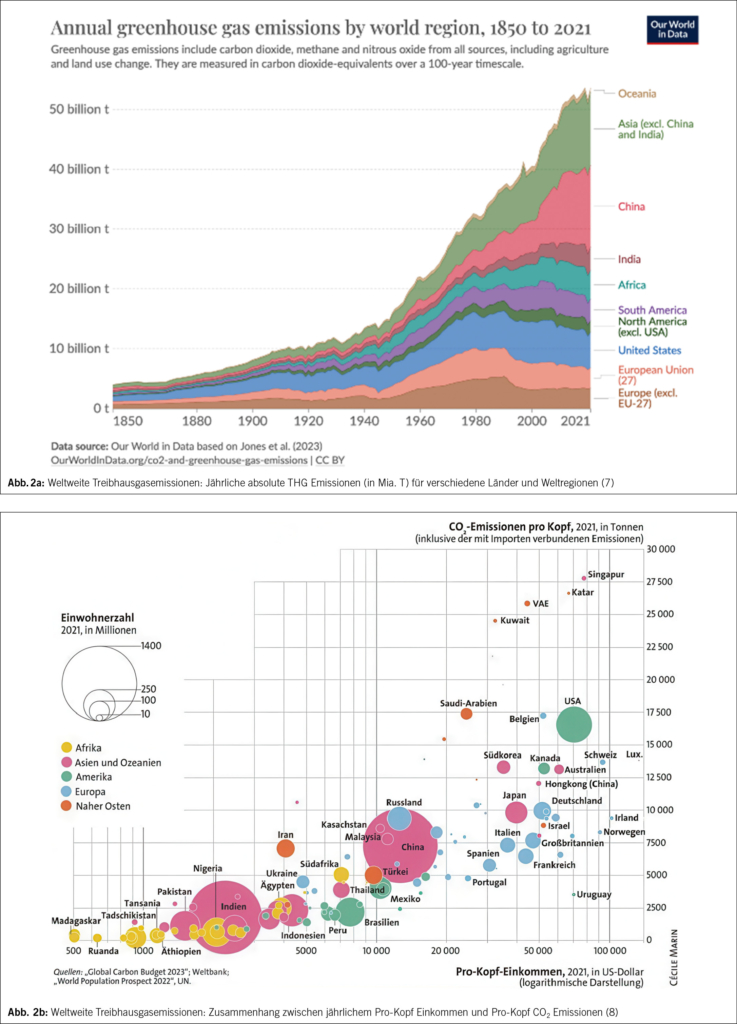

2022 wurde die von der gesamten Welt produzierte Menge an THG (CO2eq) auf rund 54 Milliarden Tonnen geschätzt (6). Die 5 Länder mit den aktuell grössten THG-Emissionen sind China (13,2 Milliarden Tonnen (Mia. T)), USA (6,0 Mia. T), Indien (4,0 Mia. T), Russland und Brasilien (je 2,3 Mia. T) (7) (Abb. 2a).

Die Emissionen in der Schweiz betragen «lediglich» 42 Mio. Tonnen, also etwas weniger als 1/1000 der Welt. Rechnet man den Ausstoss allerdings pro Kopf der Bevölkerung, so zeichnet sich ein anderes Bild: Die Bevölkerung mit dem grössten THG-Fussabdruck (Pro Kopf Ausstoss von CO2eq in einem Jahr) ist diejenige von Qatar (71 Tonnen pro Person T/P), gefolgt von Bahrain (46 T/P) und Brunei (37 T/P). Die Schweiz liegt gemäss ourworldindata mit 4,9 T pro Person und Jahr etwas unter dem Weltdurchschnitt (6,8 T). Das für die Welt verträgliche Ausmass läge allerdings bei etwa 0,6T pro Person und Jahr. Interessant ist auch der Zusammenhang zwischen THG und Einkommen: Je höher das Pro-Kopf-Einkommen, desto höher die THG-Emissionen pro Kopf (8) (Abb. 2b).

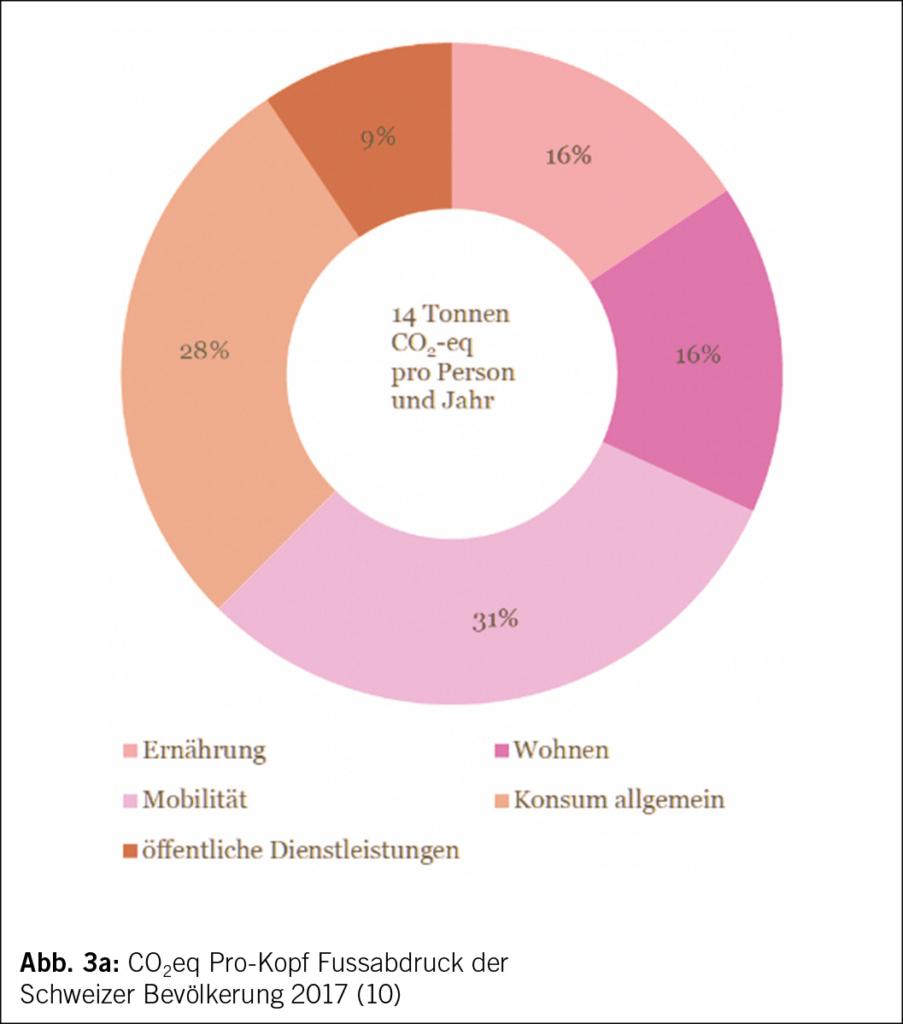

Wie in der Kardiologie auch sind diese Zahlen und Quellen immer zu hinterfragen, weil sie in der Berechnung komplex und zudem abhängig von den verschiedenen Variablen sind. Wenn man z.B. die durch importierte Güter andernorts verursachte THG mit einrechnet, so ergibt sich für die Schweiz ein anderes Bild. Gemäss dem Bundesamt für Umwelt liegt der Fussabdruck für die Schweizer Bevölkerung (inkl. Importgüter) bei rund 13T CO2eq pro Person und Jahr (9), der WWF Schweiz geht von 14T CO2eq aus (10) (Abb. 3a).

Energiewende: Rolle von Energie und Strom

Ein wichtiges Thema in der Klimapolitik ist die Produktion und der Verbrauch von Strom. Gemessen wird dieser in Kilowattstunden (kWh): Eine Kilowattstunde ist so viel Energie, wie 10 Personen leisten, wenn sie auf dem Fahrradergometer während einer Stunde konstant 100 Watt leisten. Ein durchschnittlicher Schweizer 4-Personen-Haushalt verbraucht pro Jahr zirka 5000 Kilowattstunden (oder 13,4 Kilowattstunden pro Tag) (11). Die Klinik Hirslanden kam 2022 auf 8,5 Millionen Kilowattstunden, und die Schweiz 2023 pro Jahr gar auf rund 65,1 Milliarden Kilowattstunden (oder 65,1 Terawattstunden). Der in der Schweiz produzierte Strom bestand 2024 (Stand 27.9.2024) zu 61 % aus Wasserkraft, 27 % Kernkraft und 12 % erneuerbare Energien (Thermische- , Wind- und Solar-Energie) (12).

Die Energiewende bringt insbesondere den Umstieg auf batteriebetriebene Fahrzeuge sowie den verbreiteten Einsatz von Wärmepumpen mit sich. Dies wiederum führt zu einer deutlichen Zunahme des Elektrizitätsverbrauchs. Das Bundesamt für Energie schätzte 2021, dass in der Schweiz bis zum Jahr 2050 ein zusätzlicher Elektrizitätsverbrauch von circa 30 % entsteht (total rund 100 Terawattstunden Strom pro Jahr) (13). Ohne zusätzliche Energieeffizienz-Massnahmen, welche rund 15 % der Gesamtelektrizität einsparen müssen, wird die Schweiz ihren enormen Energiebedarf nicht decken können.

Teil 2: Wo trifft der kardiologische Alltag auf den Klimawandel?

Gesundheitswesen als Klimaverschmutzer

Das Gesundheitswesen verursacht weltweit schätzungsweise 4–5 % aller THG-Emissionen (14, 15). Damit ist dieser Sektor in etwa gleich gross wie die gesamte Luft- und Schifffahrt zusammen! Das Schweizer Gesundheitswesen gehört mit 1,02 Tonnen CO2eq pro Kopf oder 6,7 % der gesamten THG-Emissionen der Schweiz zu den Top 3 THG-intensivsten Gesundheitswesen (16). Zu den wichtigsten Bereichen gehören die Produktion und Entsorgung von medizinischen Verbrauchsmaterialien, Implantaten und Medikamenten (62 %), die Stromproduktion sowie der Energieverbrauch zum Heizen und Kühlen von Wasser, Räumen und Geräten (15 %), Mobilität (Pendeln) von Angestellten, Patient/-innen und Angehörigen zur Arbeit sowie auf Geschäftsreisen (14 %), Anästhesiegase und Inhalationsgeräte (z.B. in der Pneumologie) 5 % sowie Verschiedenes (4 %).

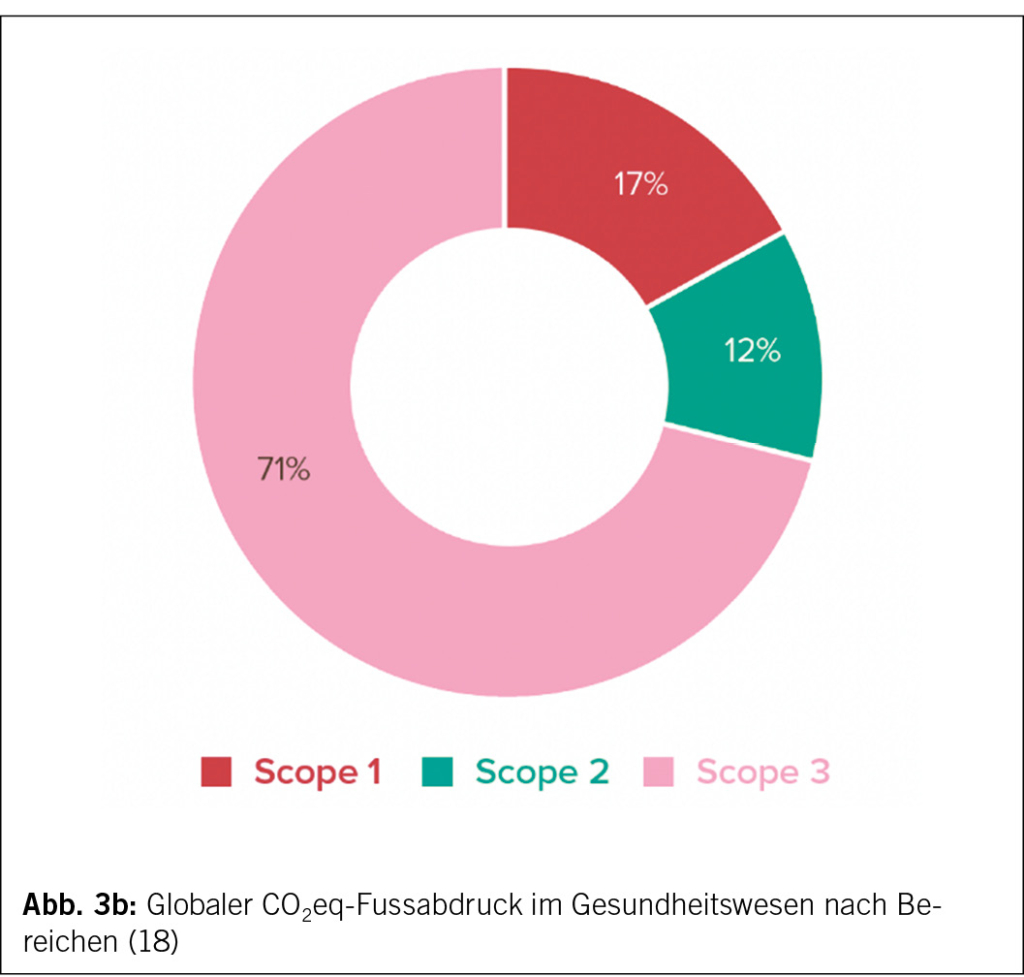

Seit der Annahme des Klimagesetzes durch die Schweizer Bevölkerung am 18. Juni 2023 müssen alle Unternehmen bis 2050 Netto-Null-Emissionen aufweisen. Der Nachweis geschieht in der Regel mittels eines Nachhaltigkeitsberichtes, wobei gemäss Green House Gas Protocol (17) drei Bereiche unterschieden werden (Abb. 3b):

• Bereich 1 (weltweit 17 % aller THG im Gesundheitswesen) (16): Alle THG, welche durch den unmittelbaren operativen Betrieb zur Herstellung des Hauptproduktes ausgestossen werden.

• Bereich 2 (weltweit 12 % aller THG im Gesundheitswesen) (16): Alle THG, welche für die Herstellung des für Bereich 1 benötigten Stromes entstehen.

• Bereich 3 (weltweit 71 % aller THG im Gesundheitswesen) (16): Alle THG, welche durch den Einkauf (Rohmaterial, Fertigprodukte, Transport) und den Verkauf oder Vernichtung (Entsorgung) von Materialien sowie durch Mitarbeiter:innen entstehen (z. B. Pendeln, Berufskleider, Mahlzeiten, Reisen).

Bereich 1: Emissionen durch Kerngeschäft

Zum Kerngeschäft der Kardiologie gehört die Konsultation (Abklärungen, Verlaufsuntersuchungen) in entsprechenden Räumen mit spezifischem Material. Der direkte THG-Ausstoss ist dabei vermutlich eher klein, wobei entsprechende Zahlen fehlen. Wesentlich dazu beitragen wird der Betrieb von Computern und Rechenzentren, welcher gerade in Spitälern nicht zu vernachlässigen ist. Ein wichtiges zweites Kerngeschäft sind Interventionen und Operationen. Auch dabei treten wahrscheinlich eher wenige direkte Emissionen auf. Zu den wichtigen gehören die Emission von intravenösen Sedativa (deren Fussabdruck eher beim Bereich 3 anfällt) sowie von Anästhesiegasen, die in die Atmosphäre gelangen und teilweise sehr hohe GWP aufweisen: Desfluran (2540), Isofluran (510) und Sevofluran (130). Damit das Kerngeschäft abgewickelt werden kann, fallen allerdings in den Bereichen 2 und 3 grosse Emissionen an.

Bereich 2: Emissionen durch Strom

Spitäler weisen traditionell einen sehr hohen Energie- und Strombedarf aus (Bsp. Klinik Hirslanden 2022: rund 8,5 Mio. kWh). Insbesondere die diagnostische Radiologie (Computertomographie (CT), Magnetresonanztomographie (MRI)) macht bis zu 12,5 % des Stromverbrauches eines Spitals aus (18). Für ein Herz-CT wird im Durchschnitt 1,4 kWh, für ein Herz-MRI 17,4 kWh benötigt. Zur Aufrechterhaltung des Magnetfeldes sowie zur Kühlung verbrauchen MRI-Geräte auch nachts (10 kW) und tagsüber in Ruhezeiten (rund 14 kW) viel Strom. Im Durchschnitt ist der Stromverbrauch für eine Herz-MRI-Untersuchung etwa so gross wie für 100 Herzultraschalluntersuchungen zusammen. Wieviel Strom für eine Herzkatheteruntersuchung, eine Stent-Einlage oder einen perkutanen Klappeneingriff benötigt wird, ist bisher nicht untersucht. Eine laufende Studie der Herzklinik Hirslanden geht dieser Frage nach und soll die Datengrundlage für Effizienzsteigerungsmassnahmen dieser energieintensiven Geräte liefern.

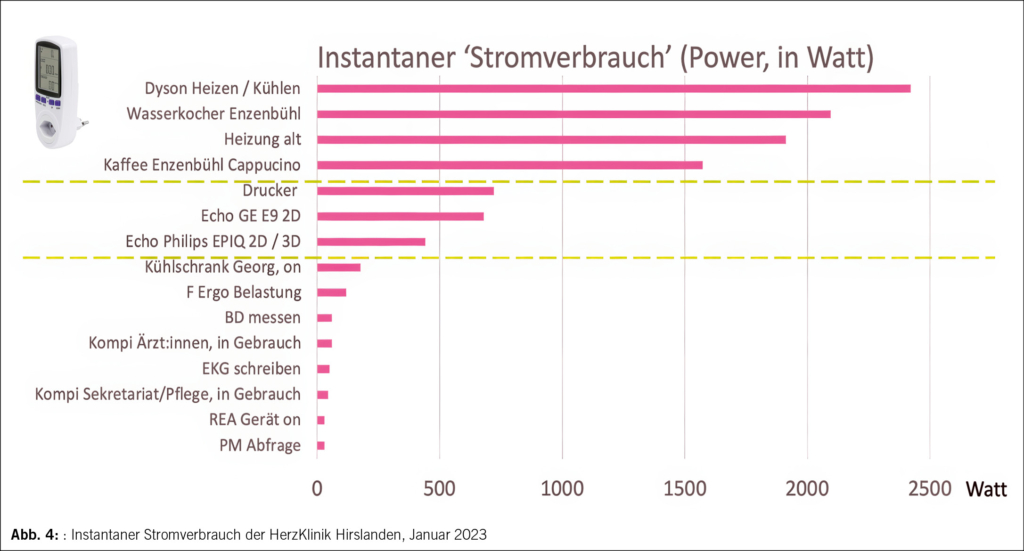

Neben diesen meist spitalgebundenen Modalitäten benutzt auch die diagnostische und therapeutische Kardiologie in der Praxis Geräte mit hohem Stromverbrauch. Bisher fehlen allerdings Studien, um diesen Elektrizitätsbedarf genau zu beziffern. Die HerzKlinik Hirslanden hat daher im Januar 2023 allen messbaren Strom mittels kleiner Strommesser analysiert (Steffen Energiemessgerät Digital IP20 1808945 1). Dazu muss gesagt werden, dass der Stromverbrauch für Kühlung, Heizung sowie Licht der HerzKlinik Räume von der Klinik Hirslanden nicht separat ausgewiesen und für uns somit weder mess- noch regulierbar war. Zu den energieintensivsten Geräten, bei welchen der Stromverbrauch gemessen werden konnte, gehören die Ultraschallgeräte sowie Heiz- und Kühlkörper (Abb. 4).

Zusammenfassend konnte die HerzKlinik festhalten:

• den höchsten Stromverbrauch pro Zeiteinheit (instantane Energie) weisen Geräte auf, welche heizen oder kühlen (z. B. «Air conditioning»-Geräte, Wasserkocher). Auch die in der HerzKlinik rund 50 000 gebrauten Kaffees pro Jahr fallen somit ins Gewicht …

• die 4 Ultraschallgeräte sind nicht die Geräte mit dem höchsten Stromfluss pro Zeiteinheit (rund 0,15–0,2 kWh pro Untersuchung). Da sie aber während zirka 9 Stunden auf «on» gestellt sind und dabei über die Zeit ansehnliche Strommengen fliessen, besteht ein grosses Sparpotential.

• Computer gehören zu den Geräten mit eher niedriegem Stromverbrauch. Allerdings ist es bezüglich Anzahl Geräte die grösste Gruppe und somit relevant.

• Auch wenn die Geräte abgeschaltet sind, fliesst Strom. Da dies bei vielen Geräten und über einen sehr langen Zeitraum vorkommt (nachts, an Wochenenden, an Feiertage) ist der Summationseffekt nicht zu unterschätzen.

Was ist also zu tun: Energie sparen oder effizienter nutzen? Die Klinik Hirslanden bezieht nach eigenen Angaben ausschliesslich «grünen» Strom. Somit könnte argumentiert werden, dass sich hier Massnahmen erübrigen. Wie eingangs beschrieben sind für eine funktionierende Schweizer Stromwirtschaft in Zukunft aber sowohl Sparanstrengungen als auch Energieeffizienz-Massnahmen (Reduktion des Stromverbrauchs bei laufenden Geräten) nötig. Als konkrete Massnahme hat sich die HerzKlinik Hirslanden entschieden, die Ultraschallgeräte bei Nichtgebrauch zwischen verschiedenen Untersuchungen auszuschalten und nachts sowie an Wochenenden / Feiertagen den Stecker ganz auszuziehen. Da das An- und Abstellen der Geräte ebenfalls (wenig) Strom verbraucht, lohnt sich das Abstellen der Ultraschallgeräte ab einer Nichtgebrauch-Zeitdauer von 5 Minuten. Zudem wurden alle Mitarbeitenden aufgefordert, die Computer und damit verbundenen Geräte abends und an arbeitsfreien Tagen ganz auszustellen (Stromzufuhr mittels Stromschiene stoppen). Durch konsequentes Umsetzen aller Stromsparmassnahmen kann der steuerbare Stromverbrauch der HerzKlinik Hirslanden um ca. 40 % reduziert werden (ca. 5000 kWh pro Jahr).

Bereich 3: Emissionen durch Materialien

Die grosse Menge an Verpackungs- sowie Verbrauchsmaterial ist in der Kardiologie und Herzchirurgie ein ungelöstes Problem. Bisher kann nur ein kleiner, klar definierter Teil des Plastiks aus Verpackungen rezykliert werden. Dies ist nicht nur wichtig, um den weltweiten Ressourcenverbrauch tief zu halten (die Basis von Plastik ist Öl/fossiler Kohlenstoff) und um den unkontrollierbaren Export von Plastikabfall zu reduzieren, sondern führt in der Regel auch zu einer deutlichen Reduktion der THG-Emissionen (rezykliertes Plastik reduziert die THG-Emissionen gegenüber Neu-Plastik um 30–80 % (19)) sowie des Stromverbrauches bei der Produktion (bei Recycling von PET-Getränkeflaschen bis zu 75 % (20)).

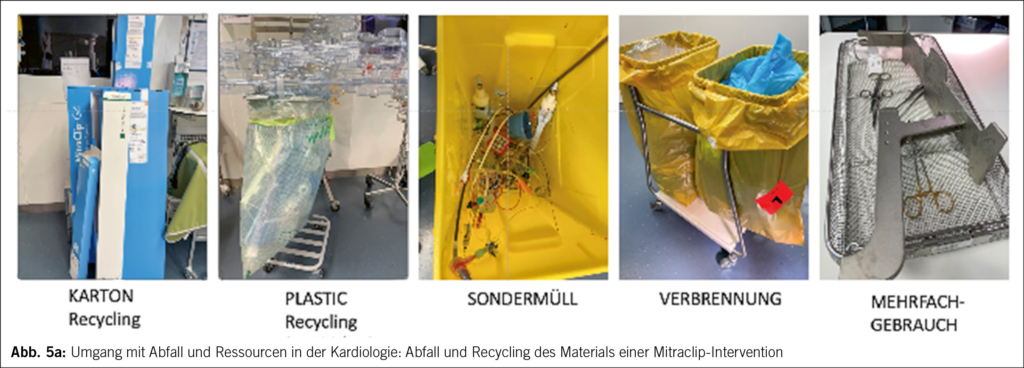

Konkrete Zahlen zu den THG-Emissionen von Einwegmaterial und dessen Verpackungen liegen in der Herzchirurgie vor. Eine kürzlich veröffentlichte Studie hat berechnet, dass das Verbrauchs- und Verpackungsmaterial in der Herzchirurgie 87 % der gesamten THG-Emissionen eines Eingriffes (im Durchschnitt 124,3 kg CO2eq pro Eingriff) ausmacht (21). Eine standardisierte Methode zur Erfassung solcher Emissionen fehlt allerdings. So kam eine Review-Arbeit aus dem Jahre 2022, welche 55 Artikel mit Angaben zu THG-Emissionen während chirurgischer Eingriffe analysiert hat, zum Schluss, dass der Versuch, den chirurgischen Fussabdruck zu quantifizieren, wegen heterogener Datenerfassung mit unterschiedlichen und wenig standardisierten Protokollen scheitert (22). Gerade Interventionen wie der perkutane Aortenklappenersatz oder die perkutane Rekonstruktion der Mitral- oder Trikuspidalklappen mittels TEER bringen riesige Mengen an Abfall mit sich (Abb. 5a). Ein Teil des Verpackungsplastiks kann fachgerecht rezykliert werden. In der Klinik Hirslanden wurden im Jahre 2022 allein aus Operations- und Interventionssälen ca. 1200 Säcke wie in Abb. 5a rezykliert, was ca. 3,5 Tonnen Plastik entspricht (Informationen zum Recycling von Spitalplastik unter www.keis.ch oder www.sammelhof.ch).

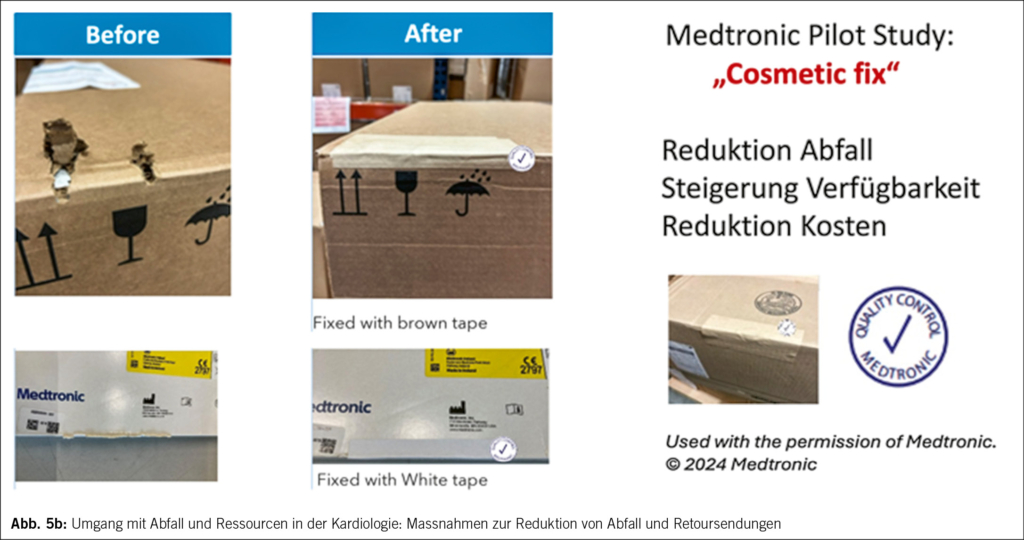

Da im Bereich von sterilen Verpackungen die Einhaltung von internationalen Richtlinien eine wichtige Rolle spielt, ist es für Firmen nicht einfach, neue Wege einzuschlagen. Ein kleines positives Beispiel ist das «Cosmetic fix»-Programm von Medtronic (Abb. 5b): Dabei werden leicht beschädigte Verpackungskartons nicht samt Inhalt in toto weggeworfen oder zum Hersteller zur Neuverpackung zurückgeschickt. Vielmehr werden sie von geschultem Personal auf die Qualität und Integrität des verpackten Produkts hin untersucht. Sind diese gewährleistet, so gelangen die verpackten Materialien in den Umlauf.

Noch gänzliche Unklarheit herrscht hinsichtlich des Fussabdruckes der in der Kardiologie eingesetzten Implantate. Verschiedene angefragte Unternehmen konnten dazu keine konkrete Aussage machen. Emissionen aus dem Bereich 3 müssen sowohl Firmen als Verkäufer als auch Spitäler als Einkäufer auf ihre CO2eq-Bilanz (Nachhaltigkeitsberichte) aufsummieren. Es besteht somit ein gegenseitiges Interesse, Emissionen aus Einwegmaterial, Implantaten sowie Verpackungen zu reduzieren.

Emissionen durch Nahrung

Die Nahrung macht zirka 16 % im CO2eq Fussabdruck der Schweizer aus (Abb. 3a). Aus THG-Überlegungen spielt weniger die Herkunft als vielmehr die Art des Produkts für die gesamte Bilanz eine wichtige Rolle. Insbesondere der Verzicht auf Rind- sowie Lammfleisch führt bereits zu einer deutlichen Reduktion des CO2-Fussabdruckes. Die Umstellung auf eine vegetarische Ernährung kann den Fussabdruck um bis zu 40 % reduzieren. Viele Spitäler reduzieren daher bewusst ihr Fleischangebot. Nach dem Motto «Es muss nicht immer Fleisch sein» verzichtet beispielsweise die Hirslanden-Gruppe an zwei Tagen pro Monat auf Fleisch/Fisch in der Kantine. Diese zwei Tage pro Monat führen zu einer Reduktion von 10,8 Tonnen Fleisch pro Jahr. Dies entspricht einer Reduktion von CO2-Emissionen um 71 Tonnen oder dem Äquivalent des CO2-Ausstosses von 71 Menschen, welche in der Economy Class von Zürich nach New York fliegen. Ähnliche Massnahmen wurden auch am diesjährigen Jahreskongress der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie (ESC) in London ergriffen: «ESC Congress faculty, industry partner and staff dining facilities have chosen to serve an exclusively vegetarian menu on Sunday, 1 September» (23).

Emissionen durch Reisen und Mobilität

Aufgrund von Daten aus dem britischen Gesundheitswesen kann davon ausgegangen werden, dass die CO2-Emissionen durch den Pendelverkehr von Mitarbeiter/-innen bis 4 % des im Gesundheitswesen produzierten CO2 ausmachen (24). Anregungen wie Bike-to-work oder Carpooling können dem entgegenwirken. Letztendlich ist es aber für Spitäler oder Kliniken schwierig, ihren Mitarbeiter/-innen vorzuschreiben, wie sie zur Arbeit erscheinen.

Ein weiteres Thema sind Geschäftsreisen mit dem Flugzeug. Obschon Fliegen weltweit nur circa 2 % des gesamten CO2-Ausstosses ausmacht, macht es für den Fussabdruck einzelner Menschen viel aus. So muss bei einem Retourflug Zürich–New York in der Economy Class mit ca. 2 Tonnen CO2-Emission pro Person gerechnet werden, bei einem Retour Business-Class-Flug Zürich–Singapur ca. 6 Tonnen (25).

Durch die Reduktion von Flügen zu kardiologischen Kongressen und der Online-Teilnahme kann jeder Einzelne hier einen wesentlichen Beitrag leisten. Hochgerechnet auf einen grossen Kongress wie beispielsweise den ESC-Kongress mit 2023 über 24 000 onsite Teilnehmer/-innen könnte dies geschätzte 20 000 Tonnen CO2 nur aus Flugreisen ausmachen. Lassen sich Geschäftsreisen nicht vermeiden, so kann das durch Fliegen ausgestossene CO2 mittels Unterstützung von entsprechenden CO2-Reduktions-Projekten wettgemacht werden (Beispiele siehe bei myclimate.ch). Dieser «Aufpreis» (wenige Hundert Franken pro Flug) ist vernachlässigbar angesichts der Kosten, die durch den Klimawandel verursachte Katastrophen auf uns zukommen. Eine Studie im Auftrag des Bundes aus dem Jahre 2019 geht davon aus, dass die jährlichen Kosten für Schäden durch Extremwetterereignisse bis im Jahr 2050 auf 1 Milliarde Schweizerfranken pro Jahr ansteigen könnten (26).

Epilog: Jede Reise beginnt mit dem ersten Schritt

Die Umsetzung von Massnahmen zur Reduktion von THG ist nicht einfach. Auch in der HerzKlinik Hirslanden gelingt dies nur schrittweise und über mehrere Etappen. Ein wesentlicher Faktor in der Umsetzung der Massnahmen ist der Einbezug der Mitarbeiter/-innen und Kolleg/-innen. Hier ist Überzeugungsarbeit ohne missionarischen Eifer angesagt (auch die Autoren des Artikels verhalten sich nicht vorbildlich, siehe Interessenkonflikte). Nur gemeinsam werden wir die grossen Anstrengungen auf dem langen und mühseligen Weg zu Netto-Null schaffen.

Abkürzungen

THG Treibhausgase

GWP Global Warming Potential

CO2eq CO2-Äquivalent

THG Fussabdruck Pro Kopf Ausstoss von CO2eq in einem Jahr

T Tonnen

T/P Tonnen pro Person

kWh Kilowattstunden

ESC European Society of Cardiology

Copyright

Aerzteverlag medinfo AG

– HerzKlinik Hirslanden,

Witellikerstrasse 40

8032 Zürich

– Universität Zürich

Rämistrasse 71

8006 Zürich

– HerzKlinik Hirslanden,

Witellikerstrasse 40

8032 Zürich

– Universität Zürich

Rämistrasse 71

8006 Zürich

christophe.wyss@hirslanden.ch

PB fliegt gerne (footprint 2024: 18 T CO2).

CW isst gerne Fleisch (footprint 2024: 12 T CO2)

- Die Treibhausgas (THG)-Emissionen des Gesundheitssektors machen weltweit 4-5 % aller THG-Emissionen aus und sind damit substanziell.

- In der Kardiologie stammt der grösste Teil der THG-Emissionen aus der Herstellung, Transport und Entsorgung von medizinischem Material sowie aus Mobilität, Nahrung und Kleidung von Mitarbeiter:innen, Patient/-innen und Angehörigen.

- Es bestehen noch grosse Datenlücken, um den THG-Fussabdruck der Kardiologie exakt zu quantifizieren.

- Der Handlungsbedarf ist riesig, da bis 2050 weltweit auf 90 % aller THG- Emissionen verzichtet werden muss. Jede noch so kleine (und grössere) Massnahme zur Reduktion von THG-Emissionen ist willkommen.

1. https://www.meteoschweiz.admin.ch/klima/klimawandel/globaler-klimawandel-aktueller-wissensstand.html

2. https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement

3. https://wmo.int/news/media-centre/wmo-confirms-2023-smashes-global-temperature-record

4. https://www.meteoschweiz.admin.ch/klima/klimawandel.html

5. https://de.wikipedia.org/wiki/Luft

6. https://ourworldindata.org/greenhouse-gas-emissions

7. https://ourworldindata.org/grapher/annual-co2-emissions-per-country

8. Barataud F, Husson L, Mariette S. Fit für den Klimakollaps? Le monde diplomatique 11.7.2024, basierend auf Weltbank „global carbon budget 2023“

9. Klima, das wichtigste in Kürze, 15.4.2024, https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/klima/inkuerze.html)

10. https://www.wwf.ch/de/stories/klima-und-ernaehrung-6-aufruettelnde-fakten

11. https://pupdb.bfe.admin.ch, Faktenblatt August 2021

12. BFE, Schweizerische Elektrizitätsstatistik 2023 resp Dashboard BFE (https://www.dashboardenergie.admin.ch/strom/produktion)

13. https://www.bfe.admin.ch/bfe/de/home/versorgung/statistik-und-geodaten/energiestatistiken.html/

14. The World Bank, 2017, Climate Smart Health Care: Low Carbon and Resilience Strategies for the Health Sector http://documents.worldbank.org/curated/en/322251495434571418/Climate-smart-healthcare-low-carbon-and-resilience-strategies-for-the-health-sector;

15. Peter-Paul Pichler et al 2019 Environ. Res. Lett. 14 064004 https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/ab19e1/meta

16. Karliner J, et al. Health Care Without Harm: Climate-smart health care series Green Paper Number One, September 2019

17. https://ghgprotocol.org/

18. Heye T, et al. The Energy Consumption of Radiology: Energy- and

Cost-saving Opportunities for CT and MRI Operation. Radiology 2020;295(3):593-605; https://doi.org/10.1148/radiol.2020192084

19. https://www.tide.earth/en/news/recycled-plastics-vs-virgin-plastics/

20. UK Plastics Pact 2020/21 Annual Report

21. Grinberg D, et al. Eco-audit of conventional heart surgery procedures. Eur J Cardiothorac Surg 2021;60:1325–31.

22. Shoham MA, et al. The environmental impact of surgery: A systematic review. Surgery 2022: 897-905

23. https://www.escardio.org/Congresses-Events/ESC-Congress/About-the-congress/environmental-sustainability

24. https://www.fph.org.uk, Resource K9 The NHS Carbon footprint (k9-fph-sig-nhs-carbon-footprint-final)

25. berechnet auf https://co2.myclimate.org/de/flight_calculators/new

26. Christian Jaag und Nina Schnyder: Bedeutung des Klimawandels für die Infrastrukturen in der Schweiz, 2019

27. Hawkins, Ed (January 30, 2020). „2019 years“. https://www.climate-lab-book.ac.uk/2020/2019-years/

info@herz+gefäss

- Vol. 15

- Ausgabe 1

- März 2025