- Telemedizinische Überwachung von Rhythmusstörungen

Die telemedizinische Auswertung von implantierbaren Event-EKGs zur Abklärung von unklaren Synkopen ist etabliert und hat einen klaren Vorteil gegenüber externen event-EKGs, die nur eine limitierte Zeit getragen werden können. Welche Bedeutung asymptomatisches Vorhofflimmern hat, das mit Herzschrittmachern und Defibrillatoren festgestellt wird, ist zum Teil noch unklar. Die stark zunehmende Speicherung von medizinischen Daten durch Smartphones und andere primär nicht-medizinische Geräte bietet viele Möglichkeiten und stellt Patienten, Ärzte und Gerätehersteller vor neue Herausforderungen.

L’ évaluation télémédicale des ECG événementiels implantables pour l’ examen des syncopes non claires est établie et présente un avantage évident par rapport aux ECG événementiels externes qui ne peuvent être portés que pendant une durée limitée. L’ importance de la fibrillation auriculaire asymptomatique, qui est détectée à l’ aide de stimulateurs cardiaques et de défibrillateurs, n’ est toujours pas claire. L’ augmentation rapide du stockage des données médicales par les smartphones et autres appareils primairement non médicaux offre de nombreuses possibilités et pose de nouveaux défis aux patients, aux médecins et aux fabricants d’ appareils.

Die Rechen- und Speicherleistung von medizinischen Geräten entwickelt sich immer weiter. Fast alle implantierbaren Geräte und eine Vielzahl von mobilen Apparaten können heute Langzeitdaten der Patienten speichern und häufig diese direkt übermitteln und ermöglichen so eine Analyse und Beurteilung der Messungen praktisch in Echtzeit. Dazu gehören auch immer mehr Geräte aus dem primär nicht-medizinischen Bereich wie Smartphones oder Pulsuhren. Die gespeicherte Datenmenge steht in diesem Fall häufig dann auch nicht nur den Benutzern, sondern auch den Herstellern der Software zu Verfügung und kann mit anderen Daten verknüpft und vernetzt werden.

Diese Geräte, die sogenannten «wearables» und ihre Applikationen werden in Zukunft noch stark zunehmen und eröffnen ein ganz neues Feld zur Erfassung von Rhythmusstörungen oder anderen medizinischen Problemen. Was diese Daten bedeuten und welcher Nutzen daraus gezogen werden kann, ist noch weitgehend unerforscht.

Die telemedizinische Überwachung von Rhythmusstörungen kommt heute vor allem zum Einsatz zur Abklärung von unklaren Synkopen und zur Früherkennung von Vorhofflimmern und des damit verbundenen Risikos für Schlaganfälle. Es wird nun die Bedeutung der implantierbaren Langzeit-EKGs besprochen, dann die Bedeutung der Befunde, die durch bereits implantierte Herzschrittmacher und Defibrillatoren gesammelt werden und schlussendlich die aktuelle und mögliche zukünftige Bedeutung der «wearables», insbesondere der Smartphones und Smartwatches, die einen völlig neuen Zugang zum Patienten ermöglichen oder sogar erfordern.

Telemedizin zur Erkennung von Rhythmusstörungen

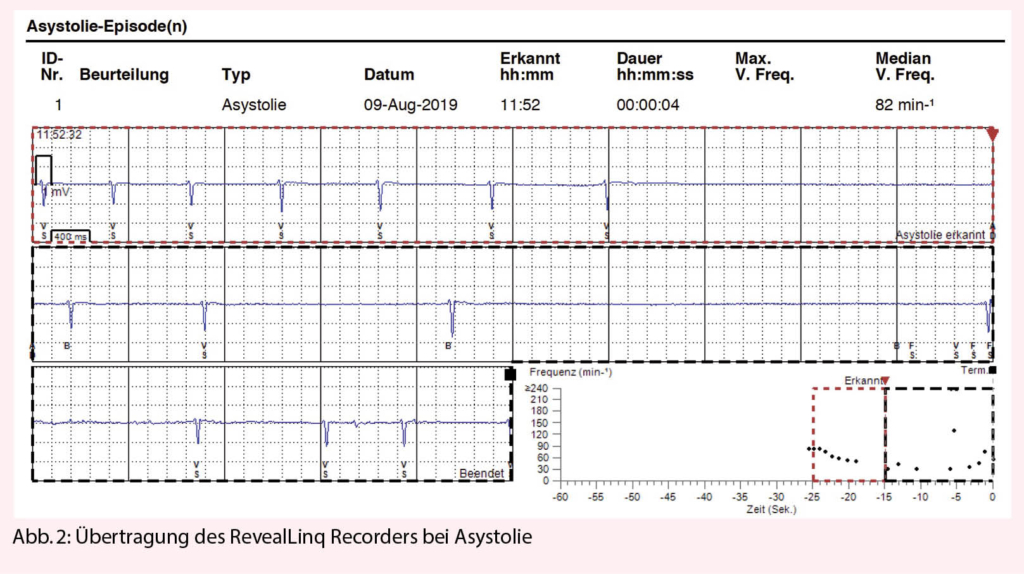

Rhythmusstörungen sind häufige Erkrankungen, treten aber oft nur intermittierend auf. Das Risiko zumindest einmal im Leben zum Beispiel Vorhofflimmern zu entwickeln, liegt gemäss der Framingham-Studie bei ca. 25% (1). Die telemedizinische Auswertung eines Langzeit-EKG-Recorders ist sehr sinnvoll bei Patienten mit seltenen, dafür aber potenziell gefährlichen Rhythmusstörungen und kommt zum Einsatz, nachdem in externen Langzeit-EKGs wie 24h-Holter-EKG oder 7-Tage-Event-EKG keine Diagnose gestellt werden konnte. Bei dieser hochselektionierten Patientengruppe konnte mit einem Loop-Recorder in bis zu 88% der Fälle eine Korrelation zwischen EKG und Symptomen gefunden werden (2). Dementsprechend konnte, verglichen mit herkömmlichen Techniken, mit einem implantierbaren Loop-Recorder bei bisher nicht geklärten Synkopen auch viel schneller und zuverlässiger eine Diagnose gestellt werden (3). Die Recorder, zum Beispiel der RevealLinq von Medtronic (Abb. 1) oder der ConfirmRx von Abbott, können während zwei bis drei Jahren Rhythmusstörungen erkennen und diese telemedizinisch an eine Datenbank übertragen. So wird innert kürzester Zeit die Diagnose gestellt und eine Therapie begonnen, bzw. nach drei Jahren ohne registrierte Rhythmusstörung, diese praktisch sicher ausgeschlossen (Abb. 2).

Besondere Aufmerksamkeit bekommt dabei die Früherkennung von Vorhofflimmern. Vorhofflimmern verläuft in ca. ¼ aller Fälle asymptomatisch und ist unabhängig davon ein wichtiger Risikofaktor für Schlaganfälle (4). Eine Diagnosestellung ist deswegen sehr wichtig, oft aber trotz Praxis- und Langzeit-Holter-EKGs nicht möglich.

Rhythmogene Synkopen sind die häufigsten der kardial bedingten Synkopen, die 10% aller Synkopen ausmachen (5). Der implantierbare Langzeit-Recorder kann sehr gut eine rhythmogene Ursache erkennen, bzw. ausschliessen. Begünstigt durch Vorerkrankungen und Alter sind dies Bradykardien, bzw. Blockierungen im Sinus- oder AV-Knoten oder dann Tachykardien. Deswegen ist es sehr wichtig, dass eine verlässliche Diagnose schnell gestellt und die nötigen Massnahmen, oft die Implantation eines ICDs oder eines Herzschrittmachers, dann erfolgen.

Telemedizinische Überwachung von Rhythmus-störungen mit Schritt-machern und Defibrillatoren

Die meisten Schrittmacher und internen Defibrillatoren speichern Episoden von tachykarden Rhythmusstörungen. Diese intrakardialen Elektrogramme können bei der nächsten Kontrolle oder direkt mittels Telemedizin abgefragt werden. Bisher ist in der Schweiz die telemedizinische Überwachung von implantierten Geräten nicht verbreitet, da die geografische Situation dies nicht erfordert und die Patienten meist den direkten Kontakt zum behandelnden Arzt in der Schrittmachersprechstunde schätzen. Schrittmacher und Defibrillatoren sind zudem sehr zuverlässig, so dass in den meisten Fällen keine telemedizinische Überwachung der Funktion nötig ist.

Gelegentlich kann es aber sehr sinnvoll sein, zum Beispiel bei instabilen Situationen mit gehäuften ventrikulären Tachykardien oder falls die Geräte nicht zuverlässig funktionieren wegen technischen Problemen. Da diese Geräte auch Vorhofflimmern mit einer Sensitivität von fast 95% erkennen und 90% davon asymptomatisch bleibt, kann versucht werden, mittels Telemedizin eine möglichst frühzeitige Diagnose zu erreichen (6). Viele dieser Episoden sind aber nur kurz und dauern wenige Sekunden oder Minuten. Es konnte in verschiedenen Studien ein Zusammenhang zwischen subklinischem Vorhofflimmern und embolischen Ereignissen dokumentiert werden (7) und dies bereits ab einer Dauer der Vorhofflimmerepisoden von fünf Minuten und noch eindeutiger bei einer längeren Dauer (8).

Ein direkter zeitlicher Zusammenhang zwischen dem Auftreten von Vorhofflimmern und einem embolischen Ereignis besteht aber nicht. In diesen Studien hatte die Mehrheit der Patienten in dem Monat vor einem Schlaganfall kein Vorhofflimmern. Welche Patienten von einer Antikoagulation profitieren, ist dewegen noch unklar. Zwei Studien versuchen im Moment dies zu klären (9). In einer Studie, bei der in Abhängigkeit des CHA2DS2-VASc-Scores und von telemedizinisch festgestelltem Vorhofflimmern die Antikoagulation gestartet und wieder gestoppt wurde, konnte kein Nutzen festgestellt werden (10).

Bisher wird empfohlen, ab einer Vorhofflimmerdauer von 6 Minuten eine orale Antikoagulation erst zu beginnen, wenn eine konventionelle EKG-Dokumentation vorliegt. Ab einer Dauer der Episoden von über 24 Stunden kann je nach CHA2DS2-VASc-Score direkt mit der OAK begonnen werden (11).

Die telemedizinische Überwachung und das möglichst frühzeitige Entdecken von Vorhofflimmern können in bestimmten Fällen sicher mithelfen, eine Progression der Herzinsuffizienz, das Auftreten von inadäquaten Schockabgaben und das Ausbleiben der kardialen Resynchronisation frühzeitig zu erkennen und zu therapieren. So wurde bei Patienten mit implantierbarem Defibrillator in Langzeitstudien bei 30 – 60% ein bisher nicht diagnostiziertes Vorhofflimmern festgestellt (12).

Wearables

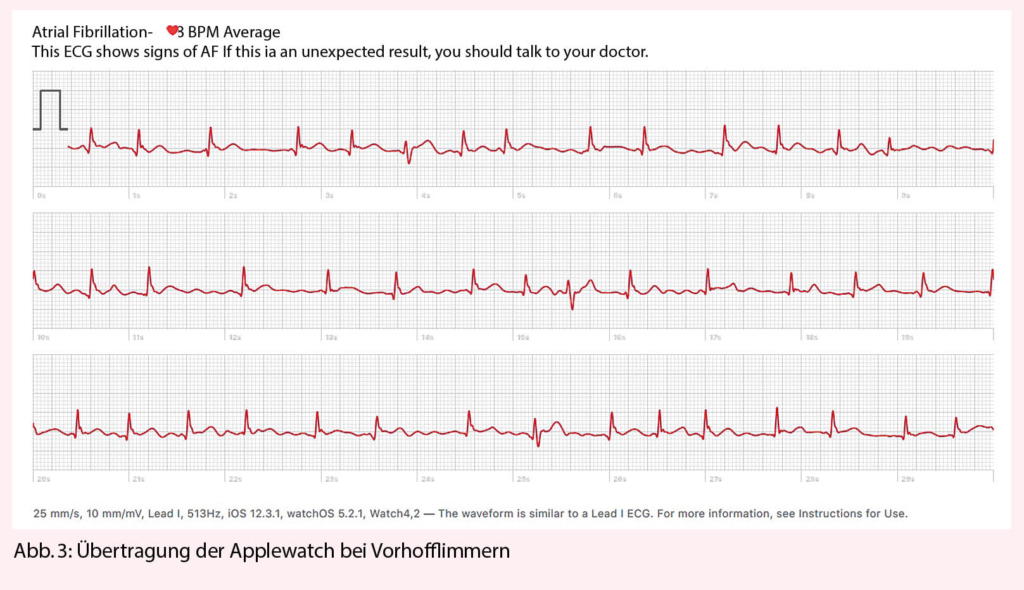

Heute besitzt fast jeder ein Smartphone und speichert damit dauernd eine Vielzahl von Daten. Nicht nur zu Konsumverhalten und der Nutzung von Telefon, Suchmaschinen und sozialen Netzwerken, sondern immer auch Daten zu Standort, Bewegungsverhalten und den Aktivitäten. Bereits über das Smartphone selber ist es möglich, mit der eingebauten Lampe und der Kamera über eine Photopletysmographie die Sauerstoffpulskurve zu messen und dadurch Informationen zu Herzfrequenz, Blutdruck und Sauerstoffsättigung zu speichern. Benutzen die Anwender zusätzliche Geräte wie ein Fitnessband oder eine Smartwatch, können diese Parameter ständig gemessen und kann je nach Ausstattung des Gerätes sogar eine EKG-Ableitung aufgezeichnet werden (Abb. 3). Eine stetig steigende Zahl von Benutzern dokumentiert so ihr Trainingsprogramm und ihre Freizeitaktivitäten und zeichnet auf diese Weise dauernd eine Reihe von Vitalparametern auf, die mit allen anderen Daten verknüpft werden können. Dazu können die Benutzer auch Angaben zu ihrem Befinden eingeben und gezielt die Daten mit ihren Symptomen verbinden. Für uns Ärzte wird die Situation komplex, weil immer mehr Leute mit immer mehr verschiedenen Geräten und Applikationen uns eine stetig steigende Menge von Daten präsentieren und wir nicht immer wissen können, wie zuverlässig die erhobenen Daten tatsächlich sind und welche Relevanz die Messungen haben.

Zudem werden wir wohl immer mehr mit Ergebnissen aus gepoolten Daten von ganz vielen Benutzern und daraus entwickelten Algorithmen konfrontiert werden. Das Smartphone lobt den Benutzer für sein Verhalten oder warnt ihn vor Gesundheitsrisiken aufgrund eines Algorithmus, den wir nicht verstehen oder nachvollziehen können. Dr. Google lässt grüssen und für uns Ärzte wird es spannend, wie wir mit diesen Informationen umgehen und ob sich unsere Rolle gegenüber den Patienten dadurch verändern wird.

Ein sehr interessantes Beispiel ist die «Apple Heart Study», welche vor wenigen Wochen publiziert wurde (13). In einer prospektiven Single-arm-Studie sind 419 297 Teilnehmer untersucht worden. Primärer Endpunkt ist der Anteil Patienten mit einem von der Applewatch entdeckten unregelmässigen Puls, die Vorhofflimmern haben. Gemessen wurde mit dem Pulsoxymeter der Smartwatch. Im Falle eines unregelmässigen Pulses ist den Studienteilnehmern dann ein Holter-EKG zugeschickt worden, mit dem sie ein 24h EKG aufnehmen und dieses zurückschicken mussten. Die Benutzer der Applewatch konnten sich selber in die Studie einschliessen. 0,52% der Studienteilnehmer hatten einen unregelmässigen Herzschlag. An 658 Teilnehmer ist ein Holter-EKG geschickt worden und 450 haben dieses auch wieder zurückgeschickt. In 34% dieser Holter-EKGs wurde Vorhofflimmern diagnostiziert. Die Studie zeigt sehr eindrücklich, wie über das Internet innert kürzester Zeit mehr als 400 000 Studienteilnehmer eingeschlossen werden können und welche Limitationen damit verbunden sind. Nur 0,5% der Teilnehmer hatten einen unregelmässigen Puls und von diesen hat nur ungefähr die Hälfte der Teilnehmer weitere Schritte unternommen. Es gab eine sehr hohe Rate von Ausfällen der Studienteilnehmer, was schliesslich grundsätzlich die Resultate in Frage stellt. Durch die besondere Selektion (alle Besitzer einer Applewatch statt einer medizinisch definierten Risikogruppe) und die mangelnde Adhärenz der Studienteilnehmer besteht vermutlich ein relevanter Bias. Zudem führen diese Gesundheitsreihenuntersuchungen vermutlich auch zu einer sehr hohen Zahl von zusätzlichen und teuren Untersuchungen.

Trotzdem hat die «Apple Heart Study» eine grosse Bedeutung: Sie hat als erste von vermutlich vielen Untersuchungen, die aus der riesigen Menge von Daten, die ständig von Benutzern gespeichert werden, brauchbare Information abzuleiten versucht, sei es direkt für ein Individuum oder über Algorithmen für bestimmte Gruppen oder die ganze Population.

FMH Kardiologe

Kardiologische Gemeinschaftspraxis

Schänzlistrasse 3

3013 Bern

thomas.stuber@hin.ch

Der Autor hat keine Interessenskonflikte in Zusammenhang mit diesem Artikel.

- Die telemedizinische Überwachung von Rhythmusstörungen wird sich wegen der Zunahme der «wearables» und der Verknüpfung der Messungen mit allen anderen von uns gespeicherten Daten noch stark weiterentwickeln.

- Langzeit-EKG-Recorder mit telemedizinischer Übertragung bieten einen grossen Vorteil und Zeitgewinn bei der Abklärung von unklaren Synkopen.

- Die Bedeutung kurzer Episoden von asymptomatischem Vorhofflimmern, welches mit Schrittmachern und Defibrillatoren erkannt wird,

ist noch unklar. Entsprechend ist auch der Vorteil der Telemedizin für diese Fragestellung noch nicht erkannt.

Messages à retenir

- La surveillance télémédicale des perturbations rythmiques continuera à se développer considérablement en raison de l’ augmentation du nombre d’ objets portables et de l’ interconnexion des résultats de mesure avec toutes les autres données que nous stockons.

- Les enregistreurs ECG à long terme avec transmission télémédicale offrent un grand avantage et un gain de temps dans la clarification de syncopes peu claires.

- L’ importance des courts épisodes de fibrillation auriculaire asymptomatique, qui sont détectés à l’ aide de stimulateurs cardiaques et de défibrillateurs, n’ est toujours pas claire. Par conséquent, l’ avantage de la télémédecine relative à cette question n’ a pas encore été reconnu.

1. Lloyd-Jones DM et al. Lifetime risk for development of atrial fibrillation: the

Framingham Heart Study. Circulation 2004;110(9):1042-6

2. Solano A et al. Incidence, diagnostic yield and safety of the implantable loop-

recorder to detect the mechanism of syncope in patients with and without structural heart disease. Eur Heart J 2004;25:1116–9.

3. Sulke N et al. The benefit of a remotely monitored implantable loop recorder as a first line investigation in unexplained syncope: the EaSyAS-II trial. Europace 2016;18:912–8.

4. Svennberg E et al. Mass Screening for Untreated Atrial Fibrillation: The

STROKESTOP Study. Circulation 2015 Jun;131(25):2176-84.

5. Soteriades ES et al. Incidence and prognosis of syncope. NEJM 2002;347(12):878-85.

6. Ricci RP et al. Effectiveness of remote monitoring of CIEDs in detection and treatment of clinical and device-related cardiovascular events in daily practice: The Home Guide Registry.Europace 2013;15:970–7.

7. Brambatti M et al. Temporal Relationship Between Subclinical Atrial Fibrillation and Embolic Events. Circulation. 2014;129:2094-9.

8. Healey JS et al. Subclinical atrial fibrillation and the risk of stroke. N Engl J Med 2012;366:120

9. Kirchhof P et al. Probing oral anticoagulation in patients with atrial high rate episodes: Rationale and design of the Non–vitamin K antagonist Oral anticoagulants in patients with Atrial High rate episodes (NOAH–AFNET 6) trial. Am Heart J 2017;190:12-8.

10. Martin DT et al. Randomized trial of atrial arrhythmia monitoring to guide anticoagulation in patients with implanted defibrillator and cardiac resynchronization devices. Eur Heart J. 2015;36(26):1660-8

11. Macle, L et al. The 2014 Atrial Fibrillation Guidelines Companion: A Practical Approach to the Use of the Canadian Cardiovascular Society Guidelines.

12. Botto GL et al. Presence and duration of atrial fibrillation detected by continuous monitoring: crucial implications for the risk of thromboembolic events. J Cardiovasc Electrophysiol 2009;20:241–8.

13. Perez MV et al. Large-Scale Assessment of a Smartwatch to Identify Atrial Fibrillation. N Engl J Med 2019;381:1909-17

info@herz+gefäss

- Vol. 10

- Ausgabe 1

- Februar 2020