- ALESIA – Alectinib vs. Critozinib bei NSCLC

Zhou C et al. Alectinib versus crizotinib in untreated Asian patients with anaplastic lymphoma kinase positive non-small cell lung cancer (ALESIA): a randomized phase 3 study. Lancet Respir Med 2019; 7: 437-446

Hida T et al. Alectinib versus crizotinib in patients with ALK-positive non-small-cell lung cancer (J-ALEX): an open-label, randomised phase 3 trial. Lancet 2017; 390: 29-39

Uderzo A, Goscinny R.: Une aventure d’Astérix. «Le bouclier Arverne». Dargaud Editeur 1995.

Zusammenfassung: Nicht-kleinzelliges Lungenkarzinom (NSCLC) mit somatischen Mutationen im ALK-Gen wird erfolgreich mit Crizotinib behandelt, einem spezifischen ALK-Inhibitor. Ein ALK-Tyrosin-Kinase-Inhibitor der nächsten Generation, Alectinib, zeitigte bei ALK-positivem NSCLC in einer Phase 3 Studie als Erstlinientherapie Vorteile gegenüber Crizotinib (ALEX-Studie; NEJM 2017). Das Medikament wurde dank der ALEX-Studie in den USA und in Europa für diese Indikation registriert. Die Patienten, die in die ALEX-Studie rekrutiert wurden, stammten aus allen 5 Kontinenten. Japaner waren (offenbar wegen Toxizitätsbedenken) mit einer niedrigeren Alectinib-Dosis behandelt worden (2 x 300 mg täglich; Hida et al. 2017) als standfeste Texaner, Schweizer oder Latinos (2 x 600 mg täglich). Grund dafür war, dass in Japan Natrium-Lauryl-Sulfat (eine galenische Komponente in den Alectinib Kapseln) nur in einer beschränkten Menge eingenommen werden darf, während der Rest der Welt keine derartige Einschränkung kennt. Die vorliegende Studie, die (weshalb?) gar keine Zentren in Japan einschloss, bestätigt, dass Alectinib in einer täglichen Dosis von 2 x 600 mg auch bei asiatischen Patienten besser wirkt als Crizotinib und (besser) verträglich ist.

Harter P et al. A randomised trial of lymphadenectomy in patients with advanced ovarian neoplasms. N Engl J Med 2019; 380: 822-832.

Lymphadenektomie beim Ovarialkarzinom – Einfluss auf PFS und OS

Zusammenfassung: anlässlich der chirurgischen Resektion eines Primärtumors wird routinemässig oft eine regionäre Lymphadenektomie vorgenommen, so beim Mammakarzinom, beim Melanom, beim Ovarialkarzinom und bei anderen Neoplasien. Unbestreitbar ergibt dieser bisweilen langwierige und manchmal komplikationsträchtige Zusatzeingriff postoperativ ein genaueres Tumorstadium dank der histologischen Aufarbeitung der Lymphknoten. Ob jedoch eine Lymphadenektomie per se einen therapeutischen Wert hat, ist in vielen Fällen, so auch beim Ovarialkarzinom, unklar. Nun legt eine deutsche klinische Studiengruppe eine randomisierte Studie zu dieser Frage vor bei Frauen mit Stadium IIB-IV Ovarialkarzinom. War die makroskopisch radikale Resektion aller Tumorherde erfolgt, und schien der Nodalstatus intraoperativ makroskopisch negativ, so legte man intraoperativ per Randomisation fest, ob die regionären Lymphknoten entfernt werden sollten oder nicht. Die Studie war im «superiority design» geplant – die Lymphadenektomie hätte zu einem höheren 3-Jahres-Überleben (HR 0.7) führen sollen. Der Eingriff hatte keinen Einfluss auf progressionsfreies und Gesamtüberleben (HR 1.06), führte aber zu mehr Komplikationen.

Und schliesslich ein Short Message Service (SMS) an die Leser fürs Notizbuch in der onkologischen Poliklinik:

Khorana AA et al.: Rivaroxaban for thromboprophylaxis in high-risk ambulatory patients with cancer. N Engl J Med 2019; 380: 720.

Khorana AA et al: Development and validation of a predictive model for chemotherapy-associated thrombosis. Blood 2008; 111: 4902.

Thromboprophylaxe bei ambulanten Tumorpatienten mit hohem Risiko?

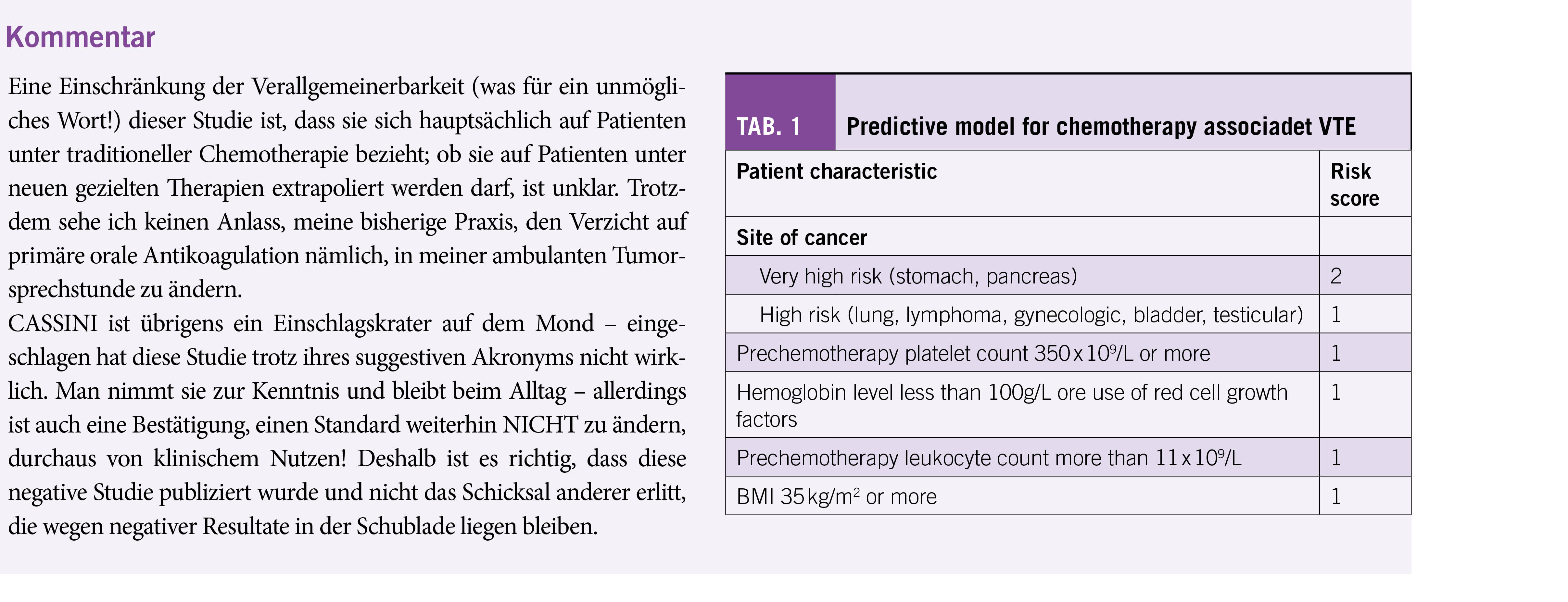

Zusammenfassung: Krebspatienten weisen ein erhöhtes Thromboembolie-Risiko auf, teils wegen tumorbedingter Thrombophilie, teils wegen der Therapie. Die meisten Daten zur Frage des Nutzens einer prophylaktischen Antikoagulation liegen für stationäre Behandlung vor, unter anderem bei der postoperativen Betreuung bettlägeriger Tumorpatienten.

Auch ambulante Patienten mit diversen Tumoren mögen ein erhöhtes Thrombo-Embolie-Risiko haben; eine flächendeckende primäre prophylaktische Antikoagulation hat sich bisher nicht eingebürgert. Die sog. CASSINI-Studie ist demnach von praktischem Interesse, indem sie in einer ambulanten Hochrisiko-Population von Tumorpatienten ohne Nachweis einer erfolgten Thromboembolie den Nutzen einer prophylaktischen oralen Antikoagulation mit 10 mg Rivaroxaban täglich über 180 Tage im Vergleich zu einer Placebo-Kontrolle getestet hat. Der verwendete Khorana Risiko-Score für Thromboembolien bei Tumorpatienten ist wohl kaum allgemein gebräuchlich – er muss aus dem Supplement-Material und aus dem Referenzpapier ausgegraben werden. Da sich jedoch kein Vorteil zu Gunsten einer Antikoagulation für ambulante Patienten ergab, nicht einmal für die selektionierte Hochrisiko-Gruppe, ist die Kenntnis des Khorana-Score in der Praxis entbehrlich (Tab 1).

Bern

martin.fey@insel.ch

Beratungsmandat bei Nestlé Health Sciences, Epalinges. Aktien bei Novartis Roche und Johnson&Johnson