- Bewegungsprogramm zur Reduktion von Nebenwirkungen einer Aromataseinhibitor-Therapie

Die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Klinische Krebsforschung (SAKK) stellt in dieser Ausgabe eine Studie vor. Die SAKK ist eine Non-Profit-Organisation, die klinische Studien in der Onkologie durchführt. Bei Interesse für die hier vorgestellte Studie oder falls Sie eine Patientin oder einen Patienten zuweisen möchten, kontaktieren Sie bitte den Studienverantwortlichen (Coordinating Investigator) oder den Studienkoordinator (Clinical Project Manager).

Bewegungsprogramm zur Reduktion von Nebenwirkungen einer Aromataseinhibitor-Therapie bei Patientinnen mit frühem Brustkrebs

Eine adjuvante antihormonelle Therapie ist bei Frauen mit hormonrezeptor-positivem Brustkrebs die Standardbehandlung zur Reduktion des Rezidivrisikos. Bei Frauen nach den Wechseljahren sind sogenannte Aromataseinhibitoren (AI) die effektivste Form der antihormonellen Behandlung. Diese Therapie geht aber häufig mit Nebenwirkungen einher, was nicht nur die Lebensqualität sehr beeinträchtigen, sondern auch zu einem vorzeitigen Abbruch der Behandlung führen kann. Muskel- und Gelenksschmerzen und -steifigkeit werden am häufigsten als Nebenwirkung der Therapie beklagt, und die Inzidenz beträgt bis zu 50%. Bisherige Studien belegen, dass körperliche Aktivität (Bewegung) dazu beitragen kann, bereits aufgetretene Muskel und-Gelenksschmerzen, die unter der AI-Therapie aufgetreten sind, deutlich zu reduzieren.

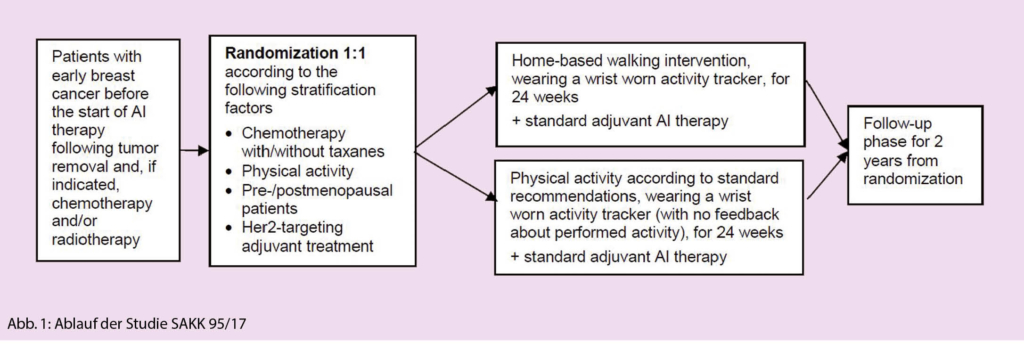

Die Studie SAKK 95/17 untersucht randomisiert, welchen präventiven Effekt ein zu Beginn der AI-Therapie implementiertes, einfaches Bewegungsprogramm auf das Auftreten von Nebenwirkungen, insbesondere die Inzidenz von Muskel- und Gelenksschmerzen, hat. Eine erfolgreiche Umsetzung des Bewegungsprogramms könnte damit dazu beitragen, den Patientinnen die Therapie mit AI zu erleichtern, die Therapietreue zu verbessern und den Lebensstil in Bezug auf körperliche Aktivität nachhaltig positiv zu verändern.

Insgesamt sollen 350 Patientinnen mit lokalisiertem Mammakarzinom aus 32 Zentren in der gesamten Schweiz nach erfolgter Tumoroperation und vor Beginn der AI-Therapie in die Studie eingeschlossen und nach dem Zufallsprinzip entweder der Bewegungs- oder der Kontrollgruppe zugeteilt werden. Die Teilnehmerinnen des Interventionsarms werden motiviert, während 24 Wochen ein Bewegungsprogramm mit zügigem ununterbrochenem Gehen (5 x pro Woche 30 Minuten im Freien) zu absolvieren. Die Patientinnen der Kontrollgruppen erhalten hingegen nur allgemeine Empfehlungen zu den positiven Effekten eines aktiven Lebensstils mit 150 Minuten Bewegung pro Woche, jedoch ohne konkrete Hinweise, wie dies erreicht werden soll. Alle Teilnehmerinnen tragen während 24 Wochen einen Aktivitätstracker («Fitnessarmband») am Handgelenk. Die Behandlungsgruppe erhält über das Display eine Rückmeldung über die erreichte tägliche Aktivität und dokumentiert diese in einem Tagebuch, bei der Kontrollgruppe hingegen zeigt der Aktivitätstracker diese Daten nicht an. Alle drei Wochen ist eine Studienvisite anberaumt, bei der bei allen Patientinnen die Daten vom Aktivitätstracker heruntergeladen, Angaben aus dem Tagebuch übernommen, und vor Ort Fragebögen ausgefüllt werden müssen. Die eigentliche Interventionsphase dauert 24 Wochen, die Studiendauer beträgt einschliesslich Nachbeobachtung insgesamt 2 Jahre. In der Nachbeobachtung wird zum einen ein möglicher Effekt der Intervention auf den Lebensstil hinsichtlich Bewegung, sowie Nebenwirkungen einschliesslich Muskel- und Gelenksschmerzen untersucht, und zum anderen werden Daten zum Krankheitsstatus und zur Therapie-Compliance erhoben.

Kommentar zur Studie SAKK 95/17

Bewegung ist gesund! Gerade auch für Patientinnen unter AI-Therapie, die häufig mit Muskel-und Gelenksschmerzen zu kämpfen haben. Wenn unter einer AI-Therapie aufgetretene Muskel-und Gelenksschmerzen durch 150 Minuten Aktivität pro Woche reduziert werden können, ist anzunehmen, dass das Auftreten dieser Nebenwirkung durch ein präventives Bewegungsprogramm verringert werden kann. Wir denken, dass 5 x 30 Minuten pro Woche zügiges und ununterbrochenes Gehen im Freien im Alltag realisierbar ist und hoffen, dass das Bewegungsprogramm den Lebensstil auch auf längere Sicht positiv beeinflussen kann. Deshalb erwarten wir einen nachhaltigen präventiven Effekt auf das Auftreten von Nebenwirkungen und eine geringere Abbruchrate der AI-Therapie. Unsere Studie ist sehr nahe an den Patientinnen dran! Die relevanten Endpunkte erheben wir mittels «patient reported outcomes», und wir möchten betroffenen Frauen zukünftig Möglichkeiten aufzeigen, wie sie selbst den Weg durch ihre Therapie positiv beeinflussen können.

Studienname: A 24 weeks activity program in patients with early breast cancer receiving aromatase inhibitor therapy. A multicenter randomized phase III trial.

Coordinating Investigators:

PD Dr. med. Friedemann Honecker, friedemann.honecker@zetup.ch, Tumor- und Brustzentrum ZeTuP, St. Gallen, MSc Nicolette Hoefnagels, nicolette.hoefnagels@zetup.ch, Tumor- und Brustzentrum ZeTuP, St. Gallen.

Clinical Project Manager:

Dr. Daniele Oberti, daniele.oberti@sakk.ch, SAKK Bern

Teilnehmende Zentren: Hirslandenklinik Aarau; Kantonsspital Aarau; Kantonsspital Baden; Brustzentrum Basel – Praxis Thorn; Caba Zentrum für Onkologie, Psychologie und Bewegung, Basel; Universitätsspital Basel; EOC – Istituto Oncologico della Svizzera Italiana, Bellinzona; Inselspital, Bern; Kantonsspital Graubünden; Spital Thurgau – Kantonsspital Frauenfeld; Centre du sein Fribourg/ Brustzentrum Freiburg; Clinique de Genolier; Centre du Sein de Genève; Hirslandenklinik St. Anna, Luzern; Luzerner Kantonsspital, Luzern; Spital Männedorf; Network – Hôpital Neuchâtelois; Kantonsspital Olten – Solothurner Spitäler; ZeTuP Rapperswil-Jona; Rundum Onkologie am Bahnhofpark, Sargans; Bürgerspital Solothurn – Solothurner Spitäler; Kantonsspital St. Gallen; Tumor- und Brustzentrum ZeTuP, St. Gallen; Spital STS AG Thun; Network –

Hôpitaux du Valais; Kantonsspital Winterthur; Brustzentrum (Seefeld), Zürich; UniversitätsSpital Zürich

Diese Studie wird unterstützt von: Stiftung Krebsforschung Schweiz, Rising Tide Foundation for Clinical Cancer Research, De Laszlo Foundation London und Ned Foundation Vaduz, Klara und Erwin Roth-Frei Stiftung

Direktor Tumor- und Forschungszentrum

Kantonsspital Graubünden

7000 Chur

tumorzentrum@ksgr.ch