- Das Potential des Hippo-Pfads

Dey A et al. Targeting the Hippo pathway in cancer, fibrosis, wound healing and regenerative medicine. Nat Rev Drug Discov 2020 Jun 17. doi: 10.1038/s41573-020-0070-z

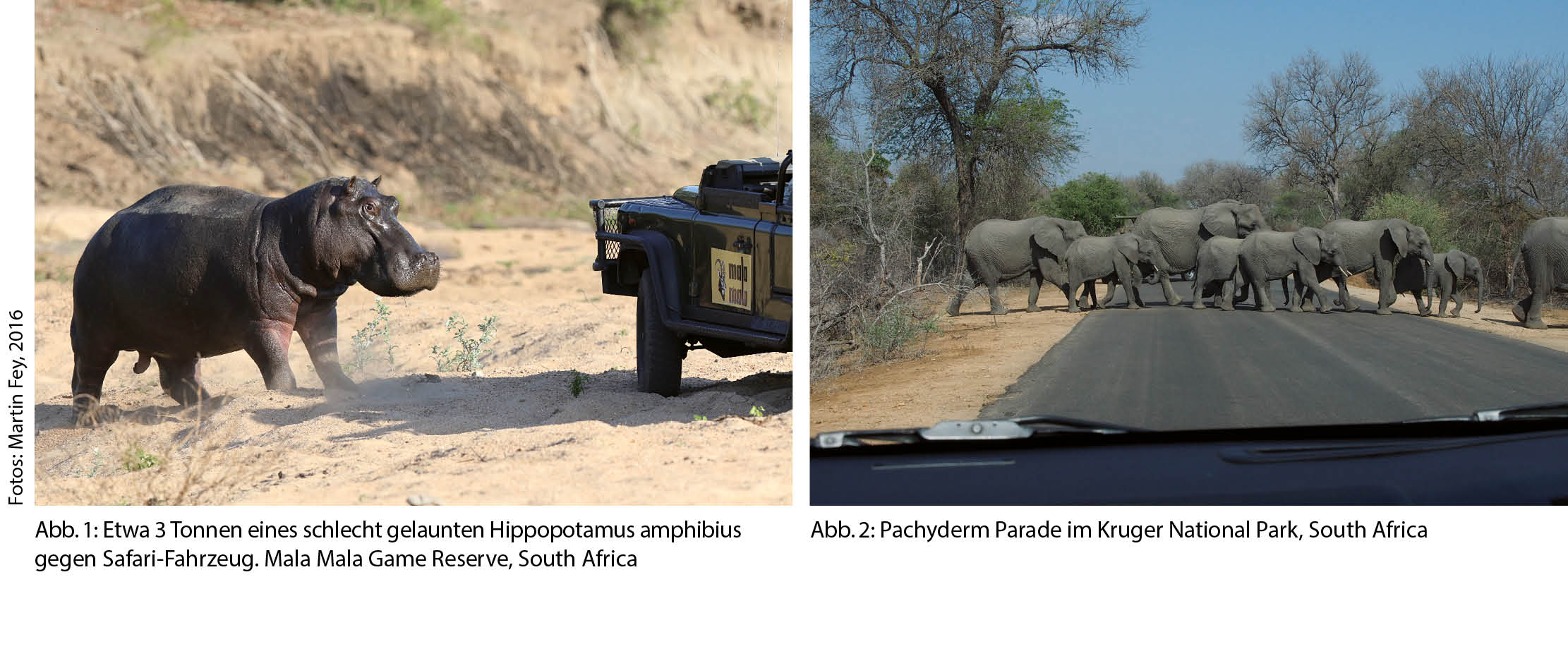

Der Hippo-Pfad ist den klinischen Onkologen wohl bislang weniger vertraut als der EGFR- oder HER2-pathway. Er trägt jedoch das Potential, dass einige seiner Mitspieler mit der Zeit klinik-relevant werden könnten. Das Hippo-Gen wurde in Drosophila entdeckt (wie viele andere Gene), das Hippo Netzwerk (mit vollem Namen Salvador-Warts-Hippo pathway) besteht jedoch aus zahlreichen molekularen Signalen, die eines gemeinsam haben: sie stürzen sich alle auf die Funktion von zwei transkriptionell aktiven Faktoren, YAP («YES-associated protein», wohl ein Onkogen) und TAZ (Transcriptional co-Activator with PDZ-binding motif, auch bekannt als WWTR1, i.e. WW-domain containing Transcription Regulator 1, um es kompliziert zu machen!). Im Zellkern regulieren diese beiden Proteine weitere Transkriptionsfaktoren, die ihrerseits manches Gen an- oder abschalten, das für Zellproliferation oder Überleben von Zellen (unter anderen auch von Stammzellen) essentiell ist – vielleicht in Krebszellen unpassend aktiv oder inaktiv, wenn die Regulationsmechanismen aus dem Ruder gelaufen sein sollten. Der Name Hippo stammt daher, dass das Hippo-Gen mithilft, beim Wachstum die Organgrösse zu bestimmen; bestimmte Mutationen führen zu Organomegalie. Wer auf einer Afrika-Safari einem verärgerten Hippo begegnet ist (Abb. 1), wird es zu schätzen wissen, dass die Natur vorsieht, die Grösse von Tieren streng zu regulieren.

Wo sind denn der Zusammenhang mit molekularer Onkologie und das Potential zur Entwicklung neuer Krebsmedikamente zu sehen? YAP und TAZ weisen in menschlichen Neoplasien zwar selten spezifische Mutationen auf; sie zeigen aber oft Genamplifikation (z.B. in HNO- und Zervixkarzinomen), die mit Metastasierungspotential und Therapieresistenz (Chemotherapie, EGFR- oder BRAF-Inhibitoren) korrelieren. YAP-Expression ist erhöht bei ca 70% aller Mesotheliome; und YAP Suppression in Mesotheliom-Zelllinien hemmt deren Wachstum in vitro. Ein Fusionsgen, gebildet aus WWTR1 alias TAZ und CAMTA1 (CAlModulinbinding Transcription Activator 1) kommt in fast allen epitheloiden Hämangioendotheliomen vor; und eine derartige Häufung kann wohl kein Zufall sein. Der Hippo-Pfad ist auch in der Modulation des Immunsystems wesentlich. Patienten mit modellhaften seltenen Gendefekten im Hippo pathway zeigen Immundefekt-Syndrome oder eine Tendenz zu Autoimmunkrankheiten. YAP und TAZ können die Expression von PD-L1 stimulieren (da wären klinische Onkologen wieder auf vertrautem Territorium). Die Kombination des YAP-Blockers Verteporfin und eines anti-PD1-Antikörpers supprimiert Krebszellwachstum im Kulturfläschchen – ob auch bei unseren Patienten, wird man erst noch prüfen müssen.

Wer’s gerne gründlicher und viel komplizierter mag, der lese den ganzen Übersichtsartikel, und sei es weniger wegen der onkologischen Praxis, sondern aus reiner Neugierde, was in den nächsten Jahren vielleicht klinisch auf uns zukommen mag.

Mein Blick bei der Jagd nach info@onko Papers ist übrigens an diesem Artikel wegen des Stichworts «Hippo» hängen geblieben (Abb. 1); ich komme halt von Afrika und seiner Tierwelt nicht los. Anhand dieses Stichworts bin ich einigen Themen der zoologischen Onkologie nachgegangen. Haben Flusspferde (Hippopotamus amphibius) mehr oder weniger Krebs als Homo sapiens? Die Literatursuche in PubMed zu diesem Thema ist unergiebig, da das Suchsystem auf das Key word «Hippo» oder «Hippopotamus» ausschliesslich Literatur zum … Hippo pathway zu Tage fördert. Immerhin fand ich, dass afrikanische Elefanten (Loxodonta africana) viel seltener an Krebs sterben als wir Menschen (JAMA 2015; 314: 1850); vielleicht, weil sie pro Zelle zahlreiche Kopien des p53-Tumorsuppressor-Gens besitzen, und wir nur lumpige zwei (Abb. 2). Auf einer Reise durch die USA blieb mein Blick in einem Supermarket an einer Packung Shark Cartilage hängen – Extrakte aus Haifischknorpel waren mindestens früher in den USA ebenso beliebt gegen Krebs wie hierzulange Iscador. Grund dafür war die Behauptung, Haifische hätten kaum je Krebs (Lane IW & Comac L «Sharks don’t get cancer» Avery Publ 1992»). Eine neuere Arbeit widerlegt diese muntere Ansicht (J Fish Dis 2016; 39: 1269). Haie wurden bisher klinisch und bioptisch zu wenig genau untersucht. Tatsächlich darf man davon ausgehen, dass die Haie eher die Taucher biopsieren (mit grosszügigen Gewebeentnahmen), als die Taucher die Haie.

Stellenwert des PSMA-PET beim Prostatakarzinom

Hofmann MS et al. Prostate-specific membrane antigen PET-CT in patients with high-risk prostate cancer before curative-intent surgery or radiotherapy (proPSMA): a prospective ran-domised multicentre study. Lancet 2020; 395: 1208.

Männer mit bioptisch belegtem Prostatakarzinom und Hochrisiko-Faktoren (PSA > 20, T3 Stadium und andere) wurden vor kurativer Therapie (Chirurgie oder Radiotherapie) randomisiert in einen Standard-Staging Arm mit CT und Technetium99M-Knochenszintigramm oder in einen Arm mit prätherapeutischem PSMA-PET-CT. Wie üblich beim Vergleich zweier diagnostischer Methoden wurden Sensitivität und Spezifität der Techniken verglichen zur Frage, ob pelvine Lymphknoten-Metastasen und/oder Fernmetastasen aufgedeckt wurden. Die Annahme war, dass PSMA-PET-CT präziser wäre. PSMA-PET-CT schnitt deutlich besser ab.

In der Onkologie ist der eigentliche diagnostische Gold-Standard die histopathologische Untersuchung tumorverdächtiger Herde. Selbstverständlich wäre es in einer Studie wie der vorliegenden undenkbar, alle mit der einen oder anderen bildgebenden Technik aufgespürten Herde zu biopsieren.

Somit stellt sich die Frage, ob der aktuelle etablierte Gold-Standard der Bildgebung gut gewählt war. Anstelle eines konventionellen CT kombiniert mit einem Skelett-Szintigramm wären ein konventionelles FGD-PET-CT oder vor allem ein Cholin-PET-CT zu diskutieren (Abdom Radiol 2020; 45:2165). FDG-PET ist wohl am ehesten bei kastrationsrefraktären Prostatakarzinomen brauchbar und somit nicht bei der Erstdiagnose. Das «Cholin-Pet» wurde initial als Fortschritt gewertet. Cholin ist eine Komponente von Phospholipiden in der Zellmembran. Vermehrte Proliferation von Krebszellen impliziert höhere Cholinaufnahme, und das Enzym Cholinkinase ist bei Prostatakarzinom nicht selten überaktiv. 18F-Cholin wird durch den Urin ausgeschieden, was die diagnostische Darstellung der Prostata selber erschweren mag. Sensitivität und Spezifität sind nicht ideal, und diese Art von PET ist vor allem bei fortgeschrittenen Karzinomstadien nützlich – das entspricht nicht der vorliegenden Ausgangslage. Somit war die Wahl von CT und klassischem Knochenszintigramm wohl vertretbar – ein zusätzlicher 18F-Cholin-Arm wäre wünschenswert gewesen, hätte die Patientenzahl jedoch bestimmt deutlich erhöht. 18F-Cholin wird in der Praxis durch 68Ga PSMA-PET zunehmend abgelöst. Die Halbwertszeiten der «tracer» sind unterschiedlich (18F-Cholin und 18F-FDG 110 Min; 68Ga-PSMA ca. 60 Min). Der Nachteil des PSMA-PET, die etwas ungünstige Sensitivität bei Tumoren unter Androgen-Ablation, die zu Unterdrückung der PSA-Expression führt, ist bei der Neudiagnose nicht relevant. Ein Vergleich von 18F-Cholin und 18F-PSMA (statt 68Ga-PSMA) sprach sich ebenfalls für PSMA aus (Clin Nucl Med 2019; 44: e629).

Die ESMO Guidelines sind soeben neu erschienen (Ann Oncol 2020; https://doi.org/10.1016/j.annonc.2020.06.011). Sie sprechen sich nach wie vor für CT und Knochen-Szinti aus. Ist das richtig? Hauptargument der Spezialisten ist, dass der Einsatz der neuen

nuklearmedizinischen Techniken bisher keinen gesicherten klinischen Langzeitnutzen ergeben hat, und dem wird man wenig entgegenhalten können – fast die gesamte Literatur zum Thema erschöpft sich im Vergleich von Bildern (z.T. schwarz-weiss, z.T. farbig) ohne engen Bezug auf den klinischen Verlauf. Ein Defizit, das auch die vorliegende Arbeit aufweist.

COVID-19 – die Register-basierte TERAVOLT Studie

Garassino MC et al. Covid-19 in patients with thoracic malignancies (TERAVOLT): first results of an international registry-based cohort study. Lancet Oncol 2020 https://doi.org/10.1016/S1470-2045(20)30314-4.

Das Thoracic Cancers International COVID-19 Collaboration (TERAVOLT) Register sammelt Daten von Patienten mit Thoraxtumoren und einer Covid-19 Infektion. Die beteiligten Institutionen sind international (L’ Aquila, Alessandria, Ancona, Bergamo, Bologna, Brescia, Cremona, Firenze, Genova, Milano, Parma, Pavia, Piacenza, Ravenna, Rom, Rozzano, Varese – alle IT, Barcelona, Madrid – beide E, Grenoble, Marseille, Paris, Toulouse – alle FR, Edegem BE, Rotterdam NL, Portsmouth UK, Lausanne CH, Nashville TN, Stanford CA, Washington DC – alle US, und Guangzhou China). Auffallend ist, dass viele dieser Zentren entweder aus Ländern stammen, die sich mit der Covid-Krise besonders schwer tun (UK, USA) oder aus Spitälern, die in ihrem Einzugsgebiet einen besonders hohen Anfall von Covid-Patienten zu bewältigen hatten (IT, CH). Medianes Alter der 200 ausgewerteten Patienten 68 Jahre, Raucher 80%, NSCLC 75%. Mortalität 33%. Nur 10% aller Patienten, die potentiell auf einer IB hätten betreut werden sollen, wurden wirklich auf einer Intensivstation behandelt. Rauchen war assoziiert mit einer deutlich erhöhten Todesrate.

Eine praktisch relevante Datenkollektion. Oberflächlich betrachtet scheinen Tumorpatienten (hier praktisch alles Patienten mit NSCLC) eine besonders schlechte Prognose zu haben, wenn sie an Covid-19 erkranken. Allerdings ist der gemeinsame pathogenetische Nenner möglicherweise die Noxenexposition, die zu Gefässschäden führt UND zu NSCLC; somit ist das Lungenkarzinom ein Marker für einen ungünstigen Covid-19 Verlauf, und per se nicht der direkte Grund. Ferner ist das mediane Alter hoch als bekannter Risikofaktor für einen schweren Verlauf. Die Daten stammen aus Ländern, die sich teilweise im Umgang mit Covid-19 besonders schwer tun (UK, USA) oder besonders hart getroffen wurden (Norditalien, Spanien). Inwiefern sie für die Schweiz zutreffen, muss derzeit offen bleiben. Die geringe Zuweisungsrate auf Intensivstationen beispielsweise mag direkt durch scharfe Triage wegen IB-Kapazitätsengpässen bedingt sein. Genau diese Sorge war ja treibende Kraft bei den Entscheiden der Schweizer Behörden, die zu unserem «lockdown» im März und April 2020 führten.

Der englische Begriff «lockdown» steht übrigens im Deutschen für «Ausgangssperre», die in der Schweiz gar nicht praktiziert wurde, ferner für «Sperre» oder …. «Lockdown». Warum nicht Deutsch sprechen oder schreiben?

«Just a spoonful of sugar makes the medicine go down!» (Mary Poppins, 1964)

Pils S et al. Effect of viewing Disney movies during chemotherapy on self-reported quality of life among patients with gynecologic cancer. A randomized clinical trial. JAMA Network Open 2020; 3: e204568. doi:10.1001/jamanetworkopen.2020.4568

Frauen mit gynäkologischen Neoplasien erhielten 6 Zyklen Chemotherapie von Carboplatin mit oder ohne Taxol, oder Carboplatin und liposomales Doxorubicin. Gemäss Randomisation schauten sie sich während der Chemotherapieverabreichung alte Disney Filme an («Mary Poppins», «Jungle Book», «Aristocats» und andere), oder eben nicht. Der primäre Endpunkt war die Lebensqualität erfasst mit validierten EORTC-Fragebogen. Patientinnen in der Disney-Gruppe waren weniger angespannt, zeigten weniger «fatigue» und eine geringere Beeinträchtigung ihrer sozialen Interaktionen.

Eine kleine sympathische und durchaus saubere Studie mit einem sympathischen Resultat. Was in den USA schon lange üblich ist (Filme und ein reiches TV channel Angebot in onkologischen Polikliniken), ist in Westeuropa (diese Studie stammt aus Wien) noch keineswegs etabliert. In der technischen Welt unserer Ambulatorien dürften mehr Beachtung eines «human touch» und eine Verbesserung der Atmosphäre einiges bringen – wir vernachlässigen das. Stil, Zuwendung und positive Stimmung sind aber «The bare necessities of life» für Krebspatienten; Infusionsnadeln, klickende Infusomaten in Alarmstimmung und Plastikschläuche vermitteln genau diese Aspekte nicht. Wie nachhaltig der günstige Effekt der Disney-Streifen auf die Lebensqualität war, bleibt offen. Das ist meines Erachtens kein Argument dagegen, den PatientInnen den Aufenthalt in einer onkologischen Poliklinik so angenehm und so stimmungsvoll wie möglich zu gestalten. Supercalifragilisticexpialidocious!

Bern

martin.fey@insel.ch

Beratungsmandat bei Nestlé Health Sciences, Epalinges, Aktien von Novartis, Roche und Johnson & Johnson