- Kosten dominieren die gesundheitspolitische Diskussion (Teil 1)

Vor der Corona-Krise schienen die gesundheitspolitischen Prioritäten für 2020 klar. Dann wurde die Frühjahrssession 2020 nach der zweiten Woche abgebrochen, die Eröffnung von geplanten Vernehmlassungsverfahren verschoben und die eidgenössische Volksabstimmung im Mai abgesagt – die Schweiz war auch politisch im Lockdown. Mit der Durchführung der Sommersession nach dem Ende der ausserordentlichen Lage kam wieder etwas Normalität in den politischen Alltag. Allerdings prägt die Pandemie auch weiterhin den politischen Diskurs. Zeitpläne und Gewichtungen haben sich verschoben. Ein Überblick zu den hängigen, krebspolitisch relevanten Vorlagen.

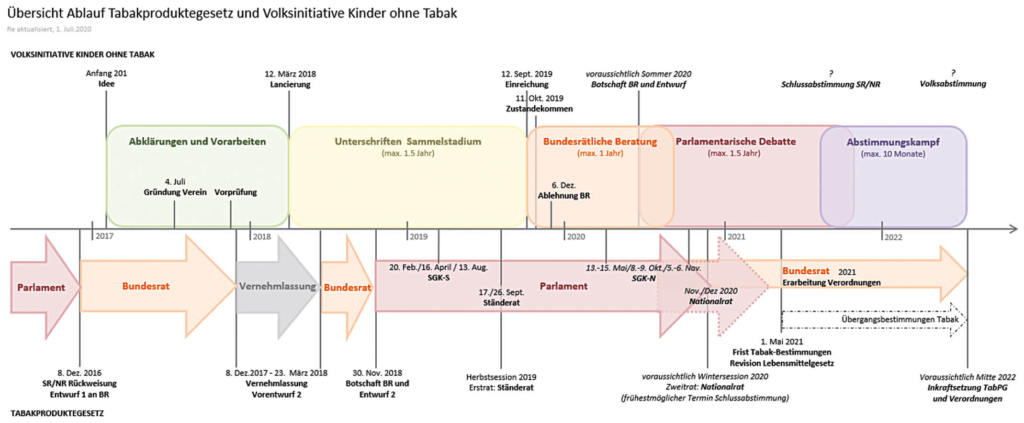

Tabakproduktegesetz und Volksinitiative Kinder ohne Tabak (1)

Bei der Tabakwerbungbeschränkung erhält die Schweiz schlechte Noten: Kein anderes Land schneidet im Rating der europäischen «Tobacco Control Scale» in dieser Kategorie so schlecht ab wie die Schweiz. Das Parlament hätte in der aktuellen Beratung des neuen Tabakproduktegesetzes die Möglichkeit, dies zu ändern. Ein schweizweites Verkaufsverbot von Tabakprodukten und E-Zigaretten für Minderjährige ist zwar vorgesehen. Ansonsten fehlen im Entwurf aber wirksame Massnahmen zur Reduktion des Tabakkonsums. Werbeeinschränkungen sind nur geringfügig geplant und auf ein Sponsoringverbot wird gar verzichtet.

Der Ständerat hatte die Vorlage bereits in der Herbstsession 2019 beraten und bekannte sich erfreulicherweise zur Erfüllung der Mindestanforderungen der WHO-Rahmenkonvention – dazu hatte sicher die kurz vorher eingereichte Volksinitiative «Ja zum Schutz der Kinder und Jugendlichen vor Tabakwerbung» (2) zahlreicher Gesundheitsorganisationen beigetragen. Das Zustandekommen der Initiative ist ein klarer Auftrag an das Parlament, wirksame Massnahmen gesetzlich zu verankern und umzusetzen.

Ende 2019 teilte der Bundesrat mit, dass er die Volksinitiative zur Ablehnung empfehlen wird, allerdings wolle er sich in der laufenden Beratung zum Tabakproduktegesetz (TabPG) für stärkere Einschränkungen der Tabakwerbung einsetzen. Die Botschaft zuhanden des Parlaments ist in Kürze zu erwarten. Die Beratung des TabPG in der vorberatenden Gesundheitskommission des Nationalrates (SGK-N) wurde aufgrund des Coronavirus verschoben und steht im Nationalrat frühestens in der Wintersession auf dem Programm.

Förderung von Bildung, Forschung und Innovation in den Jahren 2021-2024 (3)

Abgestimmt auf die Legislaturplanung legt der Bundesrat dem Parlament alle vier Jahre die BFI-Botschaft zur Förderung von Bildung, Forschung und Innovation vor. Darin wird Bilanz über die laufende Periode gezogen, und es werden die Ziele und Massnahmen der neuen Förderperiode festgelegt. Das übergeordnete Ziel der BFI-Botschaft 2021-2024 ist: «Die Schweiz bleibt führend in Bildung, Forschung und Innovation und nutzt die Chancen der Digitalisierung». In elf Finanzbeschlüssen beantragt der Bundesrat für die nächsten vier Jahre 27.9 Milliarden Franken. Dies sind rund 2 Milliarden mehr als in der laufenden Vierjahresperiode. (Das entspricht bei den heutigen Teuerungsannahmen einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von nominal 2,2%.) Die Aufstockung wird unter anderem mit Vorhaben im Zusammenhang mit dem digitalen Wandel begründet.

Unter Beachtung gesetzlicher Richtwerte und Ausgabenbindungen soll eine solide Grundfinanzierung der BFI-Institutionen gewährleistet werden. Nebst den finanziellen Mitteln für die nächsten vier Jahre beantragt der Bundesrat auch punktuelle Anpassungen in den gesetzlichen Grundlagen. Das Fördervolumen und die beantragte Mittelzuteilung tragen den Prioritäten des Bundesrates für die Jahre 2021-2024 Rechnung:

- Die Berufsbildung ermöglicht auch künftig in der Arbeitswelt attraktive Einstiegs- und Karrieremöglichkeiten.

- Der Bund setzt sich für eine Erhöhung der Beteiligung an Weiterbildung ein.

- Die BFI-Politik unterstützt in allen Bereichen die Akteure in der Bewältigung und in der Mitgestaltung des digitalen Wandels.

- Die Schweizer Hochschulen bieten Höchstleistungen im Interesse von Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft.

- Die Förderagenturen des Bundes unterstützen Forschung und Innovation auf höchstem Niveau.

- Die BFI-Politik trägt in allen Bereichen zu einer nachhaltigen Entwicklung und zur Chancengerechtigkeit bei.

Nicht beantragt hat der Bundesrat die BFI-Botschaft 2021-2024 Mittel für die Beteiligung an den EU-Programmen, insbesondere im Bereich Forschung und Innovation («Horizon Europe» u.a.m.), da zurzeit weder Umfang noch Teilnahmemöglichkeiten bekannt sind. Er schlägt vor, bis zur Klärung der Bedingungen einen Teil der Mittel zu sperren: Sollte das Mittelwachstum der BFI-Botschaft zusammen mit den Ausgaben für die Beteiligung an den EU-Programmen im BFI-Bereich jährlich 3% übersteigen, würde der Zuwachs in der BFI-Botschaft auf jährlich 1,7% begrenzt. Andernfalls könnte der Bundesrat die Kreditsperre aufheben.

Der Ständerat hat in der Sommersession die Vorlage beraten und ist in den Grundzügen einverstanden mit dem Vorschlag des Bundesrates. Er will aber 188 Millionen Franken mehr bewilligen und erhöht damit die Zahlungsrahmen und Verpflichtungskredite für die Bereiche Forschung und Innovation für 2021-2024 auf knapp 28,1 Milliarden Franken. Darin enthalten ist u.a. eine Erhöhung des Zahlungsrahmens für Forschungsaktivitäten des Schweizerischen Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (SNF), den schweizerischen Akademien der Wissenschaften und weiterer nationaler Förderinitiativen im Bereich von Forschung und Innovation auf insgesamt 4811,6 Millionen Franken sowie eine Erhöhung des Zahlungsrahmens für die Unterstützung von Forschungseinrichtungen von nationaler Bedeutung um 39 Millionen auf 457 Millionen Franken. Abgelehnt hat der Ständerat zudem den Antrag des Bundesrates, bis zur Klärung der Teilnahmebedingungen zu «Horizon Europe» und der Nachfolgelösung für die Erasmus-Programme einen Teil der BFI-Mittel sperren zu können. Nun wird sich der Nationalrat der BFI-Botschaft annehmen.

Abgabe von Medizinalcannabis (4)

Der Bundesrat möchte den Zugang zu Behandlungen mit Medizinalcannabis erleichtern. Im Juni verabschiedete er einen entsprechenden Entwurf für die Revision des Betäubungsmittelgesetzes zuhanden des Parlaments. Heute müssen Ärztinnen und Ärzte, die eine Behandlung mit Medizinalcannabis verschreiben möchten, in den meisten Fällen eine Ausnahmebewilligung beim BAG beantragen. Dieses Verfahren erschwert den Zugang zur Behandlung, verzögert die Aufnahme der Therapie und ist angesichts der steigenden Anzahl Gesuche nicht mehr zweckmässig. Neu sollen sich Patientinnen und Patienten Behandlungen auf Cannabisbasis direkt ärztlich verschreiben lassen können. Um die Verwendung von Medizinalcannabis zu erleichtern, schlägt der Bundesrat vor, das aktuelle Verbot im Betäubungsmittelgesetz aufzuheben. Cannabis zu Genusszwecken bleibt weiterhin verboten.

Nicht behandelt wird die Frage nach der Vergütung der Behandlungen auf Cannabisbasis durch die obligatorische Krankenpflegeversicherung. Lässt sich die Wirksamkeit der Behandlungen ausreichend nachweisen, wird eine Vergütung ins Auge gefasst werden. Der entsprechende Bericht wird voraussichtlich 2021 vorliegen.

BAG-Evaluation und Revision Art. 71a-d

In kaum einem Fachgebiet werden Therapien so häufig ausserhalb ihrer zugelassenen Indikation eingesetzt wie in der Onkologie: Rund ein Drittel aller erwachsenen Krebsbetroffenen und fast alle Kinder mit Krebs werden «off-label» behandelt. Mit der rasanten medizinischen Entwicklung und der modernen Präzisionsmedizin wird dieses als Ausnahme geplante Vorgehen aber immer mehr zur Regel. Es braucht deshalb unbestritten eine gesetzliche Regelung für die Off-label-Anwendungen – insofern ist der geltende Art. 71a-d KVV im Grundsatz begrüssenswert. Allerdings gibt die aktuelle Regelung seit der Einführung 2011 und der Revision 2017 Anlass zu massiven Beanstandungen – neben unfairen Ungleichbehandlungen in der Vergütung insbesondere auch wegen dem grossen administrativen Aufwand für alle beteiligten Akteure. Zudem kann man aufgrund der laufend zunehmenden Zahl der Kostengutsprachegesuche längst nicht mehr von einer Ausnahmeregelung sprechen und die Zukunftsfähigkeit der Verordnungsbestimmungen ist zu bezweifeln.

Seit Juni 2019 führt das BAG deshalb eine Evaluation (5) des betreffenden Artikels durch. Diese soll gesamtheitliches orientierungs- und handlungsrelevantes Wissen in Bezug auf die Umsetzung der Artikel 71a–71d KVV zusammentragen. Daraus sollen Empfehlungen abgeleitet werden, die unter anderem die Grundlage für eine geplante Revision von Art. 71a-d KVV darstellen. Aus Sicht von Betroffenen ist zu hoffen, dass mit der Klärung und Anpassung des Verordnungsartikels wirksame Massnahmen umgesetzt werden, die die aktuelle Vergütungspraxis und damit die Zugangsgerechtigkeit verbessern.

Leiterin Politik und Public Affairs Krebsliga Schweiz

1. 15.075 Bundesgesetz über Tabakprodukte. https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20150075

2. www.kinderohnetabak.ch

3. 20.028 Förderung von Bildung, Forschung und Innovation in den Jahren 2021-2024. https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20200028

4. 20.060 Betäubungsmittelgesetz. Änderung (Cannabisarzneimittel). https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20200060 und 18.3389 Motion SGK-N. Ärztliche Abgabe von Cannabis als Medikament an Chronischkranke. Tiefere Gesundheitskosten und weniger Bürokratie. https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183389

5. Pflichtenheft 2019-2020 Evaluation der Vergütung von Arzneimitteln im Einzelfall nach den Artikeln 71a–71d KVV. https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/das-bag/publikationen/evaluationsberichte/evalber-kuv.html