- Long-term Survivorship bei pädiatrischen Tumoren

Ehemalige Kinderkrebspatienten/-innen haben ein erhöhtes Risiko, im Laufe ihres Lebens chronische Erkrankungen zu entwickeln. Auch ihre Mortalität ist im Vergleich zu Gleichaltrigen erhöht. Die Nachsorge sollte das individuelle Risiko der Survivors einbeziehen, um Spätfolgen früh zu erkennen und die Lebensqualität ehemaliger Kinderkrebspatienten/-innen zu verbessern.

Former childhood cancer patients have an increased risk of developing chronic diseases in the course of their lives. Their mortality is also increased compared to their peers. Follow-up care should include the individual risk of survivors in order to detect late effects early and improve the quality of life of former childhood cancer patients.

Key Words: Long-term survivorship, childhood cancer patients, pediatric oncology

Neuerkrankungen und Überleben in der Kinderonkologie

Jedes Jahr sind in der Schweiz ca. 300 Kinder und Jugendliche < 20 Jahren von einer onkologischen Neudiagnose betroffen (1). Intensive multimodale Therapieansätze führen zu einer 10-Jahres Überlebensrate von > 85% (2). Die onkologische Akutbehandlung erfolgt in einem der neun Zentren der Schweizerischen Pädiatrischen Onkologie Gruppe (SPOG; www.spog.ch). Die anschliessende Nachsorge wird vom jeweiligen onkologischen Team aufgegleist und ist abhängig von den Bedürfnissen der Patienten/-innen und den lokalen Gegebenheiten.

Somatische und psychosoziale Spätfolgen

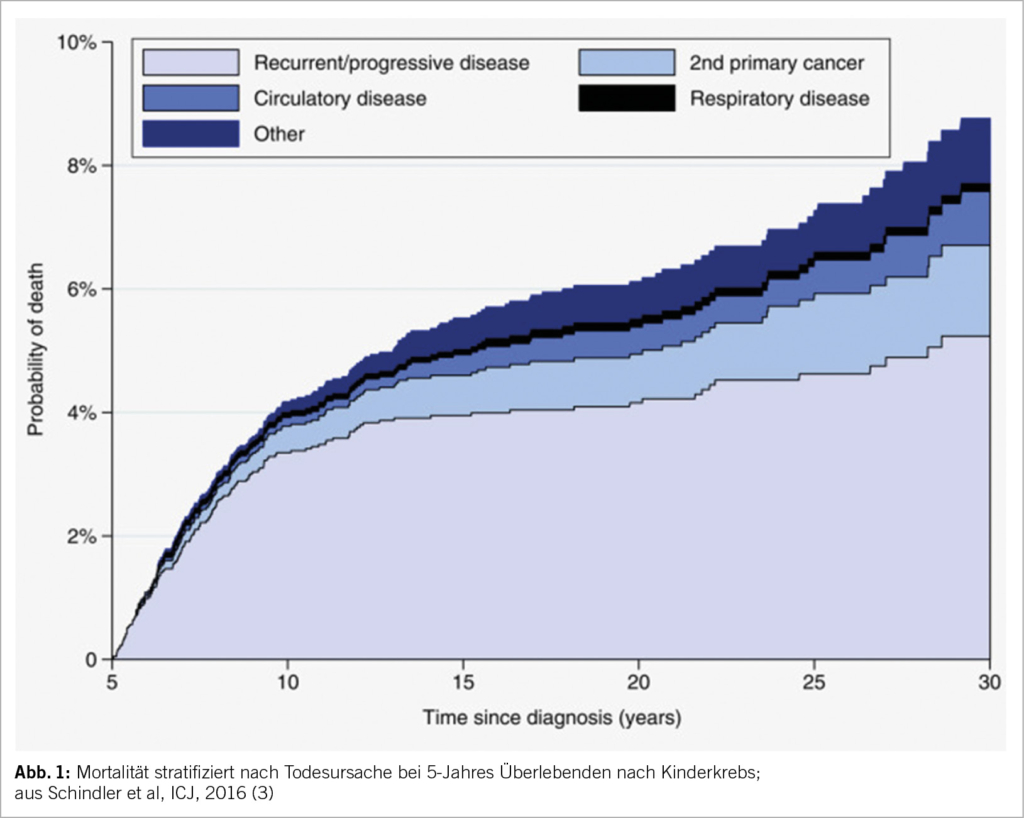

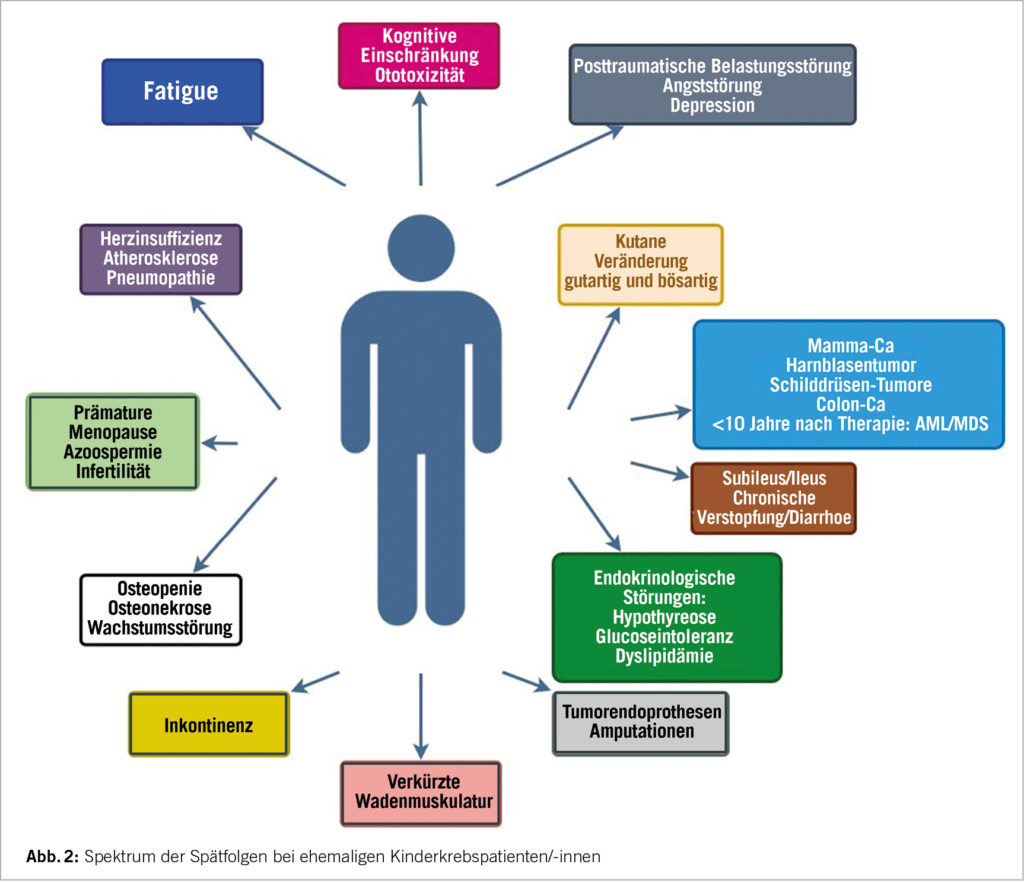

Auf Grund der hohen Überlebensrate steigt die Anzahl ehemaliger Kinderkrebspatienten/-innen stetig an. Aktuell leben > 7000 Survivors in der Schweiz. Diese Patienten/-innengruppe hat ein erhöhtes Risiko für therapiebedingte Spätfolgen, welche zu einer erhöhten Morbidität und Mortalität führen. Nach Rezidiven und Zweittumoren folgen kardiovaskuläre und pulmonale Spätfolgen als häufigste Todesursachen bei ehemaligen Kinderkrebspatienten/-innen (Abb. 1) (3). Wichtige Spätfolgen sind die Kardiotoxizität (nach Anthrazyklinen und thorakaler Bestrahlung), die Pulmotoxizität (nach Bleomycin, Busulfan, Nitrosurea, allogener Stammzelltransplantation und thorakaler Bestrahlung), die Ototoxizität (nach platinhaltiger Chemotherapie und kranialer Bestrahlung), Endokrinopathien (nach kranialer und abdominaler Bestrahlung), die Infertilität (nach alkylierenden Substanzen und Bestrahlung des kleinen Beckens), Nephrotoxizität (nach Ifosfamid, Cisplatin, Tumornephrektomie, und Bestrahlung der Nieren), sowie Zweitmalignome und Fatigue (Abb. 2) (4). Aber auch psychosoziale Spätfolgen können die Lebensqualität von ehemaligen Patienten/-innen beeinflussen, wie z.B. kognitive und psychische Schwierigkeiten, welche eine Reintegration in Schule, Ausbildung und das spätere Berufsleben erschweren.

Nachsorge Guidelines

Die Nachsorge in der Kinderonkologie richtet sich nach internationalen Empfehlungen. Hierzu gehören die Guidelines der Nordamerikanischen Children’s Oncology Group (www.childrensoncologygroup.org) (5), der International Guideline Harmonization Group (www.ighg.org), sowie Nachsorge-Empfehlungen in den jeweiligen Therapie-Protokollen.

Vorteile und Probleme der Nachsorge

Die vielfältigen Gesundheitsprobleme erwachsener Survivors nach Kinderkrebs treten in atypisch jungem Alter auf und hängen von der erhaltenen onkologischen Therapie ab. Deshalb braucht es ein spezifisches Knowhow, um diese Menschen optimal zu betreuen. Dies ist wichtig, um behandelbare Spätfolgen früh zu erkennen und der erhöhten Mortalität entgegenzuwirken. Teil eines Nachsorgeangebots ist auch die umfassende Aufklärung über die individuellen Risiken der Survivors. Diese Informationen sind einerseits von den Survivors ausdrücklich erwünscht, können andererseits aber auch Ängste auslösen.

Nachsorge-Konzepte in der Schweiz

Eine Umfrage unter allen Kinderkrebsüberlebenden in der Schweiz aus dem Jahr 2010 zeigte, dass von 985 Survivors nur 19% regelmässig zu einer Nachsorgeuntersuchung gingen, 405 (41%) besuchten eine solche Sprechstunde unregelmässig bei Problemen und 40% gar nicht (6). Es war eine grosse Anzahl Spezialisten involviert. In der Zwischenzeit wurde das Nachsorgeangebot in der Schweiz erweitert und es gibt verschiedene Modelle (siehe unten). Wahrscheinlich ist aber auch heute erst eine Minderheit der Survivors risikoadaptiert versorgt und informiert.

Konzept 1: Übergabe an Hausarzt

In der Vergangenheit waren junge Survivors für die Nachsorge für jeweils fünf bis zehn Jahre an ein SPOG-Zentrum angebunden. Dies erfolgte vor allem in Hinblick auf ein mögliches Rezidiv der Grunderkrankung. Danach wurden sie als gesund erklärt und in die hausärztliche Betreuung entlassen.

Heutzutage schickt ein Teil der behandelnden Kinderonkolog/-innen den Hausärzten und Hausärztinnen einen individuellen Nachsorgeplan. Je nach Intensität der erhaltenen Therapie ist die Betreuung jedoch aufwändig – mit mehreren spezialisierten Routineuntersuchungen (z.B. Dermatologie, Echokardiographie, Audiologie). Dies bedeutet, dass die Hausärztinnen und -ärzte nebst der sorgfältigen Anamnese und dem gründlichen körperlichen Status auch ihr ganzes Netz an Spezialisten/-innen auf die Problematik der Survivors sensibilisieren müssen. In einer randomisierten Studie von Kadan-Lottick N. et al. konnte gezeigt werden, dass in so einem Setting in den USA nur ein Bruchteil der in den Guidelines empfohlenen Untersuchungen tatsächlich durchgeführt wurden (7). Für die Schweiz fehlen hierzu die Zahlen.

Konzept 2: Transition Erwachsenen-Hämatologie/Onkologie

Das am weitesten verbreitete Nachsorgemodell in der Schweiz ist eine Transition von der pädiatrischen Onkologie in die Erwachsenenonkologie. An mehreren kinderonkologischen Zentren wird diese Art der Transition durchgeführt. Schwierig ist dabei, dass die Gesundheitsprobleme der Survivors sehr vielfältig sind, alle Organe betreffen und Zweitmalignome in Bezug auf Leidensdruck sowie Möglichkeit des Screenings nicht im Vordergrund stehen. Zudem gibt es einen Mangel an Onkologinnen und Onkologen in der Schweiz, so dass eine lebenslange Nachsorge oft nicht nachhaltig gewährleistet werden kann.

Konzept 3: Transition in interdisziplinäre allgemeininternistische Sprechstunden

In Bern, Luzern, Baselland und Lausanne werden die kinderonkologischen Survivors in interdisziplinäre allgemein-internistische Sprechstunden transitioniert. Dies erfordert eine gute Zusammenarbeit mit den pädiatrischen Onkolog/-innen, damit für alle Survivors ein detaillierter Nachsorgeplan bereitgestellt und mit ihnen besprochen werden kann. Auch braucht es ein Konzept, das die Integration von zusätzlich notwendigen Spezialisten regelt.

Stolpersteine Nachsorge

Leider werden in der Schweiz auch pädiatrische Krankenakten oft nach ca. 15 Jahren vernichtet. Das bedeutet, dass nicht für alle Survivors ein detaillierter Nachsorgeplan erstellt werden kann, da wichtige Therapiedaten fehlen.

Eine optimale Nachsorgesprechstunde erfordert einen hohen administrativen Aufwand für die Vorbereitung und Koordination sowie lange Konsultationen. Diese Arbeit ist im Tarmed kaum abgebildet, so dass momentan Absprachen mit den Kostenträgern sowie Drittmittel notwendig sind, um eine interdisziplinäre Nachsorgesprechstunde zu verwirklichen.

Da viele Survivors bis vor wenigen Jahren als gesund aus den regelmässigen kinderonkologischen Sprechstunden entlassen wurden, hat die überwiegende Mehrheit von ihnen im Moment keine regelmässige Nachsorge. Zusätzlich ist die Transition im Alter von 18-20 Jahren heikel, weil die Survivors gerade in diesem Alter oft nichts mehr von ihrer Krankheit wissen wollen.

Bei asymptomatischen Patienten/-innen kann es problematisch sein, wenn in der Sprechstunde neue Befunde entdeckt werden. Dies ist ein Grund, weshalb die COG-Guidelines nicht für alle im Kopf-/Halsbereich bestrahlten Survivors Ultraschalluntersuchungen der Schilddrüse empfehlen, damit nicht zu oft asymptomatische und nicht-wachsende Noduli entdeckt werden.

Die existierenden Sprechstunden haben noch nicht die Kapazität, um die ca. 7000 Survivors, die in der Schweiz leben, zu versorgen. Es bräuchte flächendeckende Angebote und die Selbstverständlichkeit, dass alle Survivors einen Nachsorgeplan inklusive einer kurzen Zusammenfassung ihrer onkologischen Therapie (kumulative Dosen der Chemotherapeutika, Strahlenfelder und Dosen, Details von Stammzelltransplantationen, Operationen und weiteren onkologisch eingesetzten Medikamenten) erhalten und darauf basierend individualisierte Nachsorgeempfehlungen.

Copyright bei Aerzteverlag medinfo AG

– Universität Bern, Institute of Social and Preventive

Medicine (ISPM)

Mittelstrasse 43

3012 Bern

– Universitäts-Kinderspital beider Basel

Spitalstrasse 33

4031 Basel

Universität Bern, Institute of Social and Preventive Medicine (ISPM)

Mittelstrasse 43

3012 Bern

– Inselspital, Abteilung für pädiatrische Onkologie und Hämatologie

Universitätskinderklinik

Freiburgstrasse 10

3010 Bern

– Interdisziplinäre Langzeitnachsorgesprechstunde

Kantonsspital Baselland

Rheinstrasse 26

4410 Liestal

Die Autorinnen haben keinen Interessenskonflikt im Zusammenhang mit diesem Artikel deklariert.

◆ Nachsorge ist eine wichtige Fortsetzung der intensiven onkologischen Therapie im Kindesalter, aber der Benefit für Survivors sowie deren Lebensqualität sollte im Mittelpunkt stehen. Zudem benötigt es einen Ausbau der Ressourcen und eine angemessene Vergütung für den erheblichen Aufwand einer professionellen und individualisierten Nachsorge.

1. Belle FN, Pfeiffer V, Redmond S, et al: Swiss Childhood Cancer Registry: Annual Report 2017/2018. 2019

2. Kinderkrebsregister: Beobachtetes 10-Jahres-Ueberleben für Kinder und Jugendliche (0-19 Jahre alt), 2021

3. Schindler M, Spycher BD, Ammann RA, et al: Cause-specific long-term mortality in survivors of childhood cancer in Switzerland: A population-based study. Int J Cancer 139:322-33, 2016

4. Hudson MM, Ness KK, Gurney JG, et al: Clinical ascertainment of health outcomes among adults treated for childhood cancer. Jama 309:2371-2381, 2013

5. COG: Children’s Oncology Group. Long-Term Follow-Up Guidelines for Survivors of Childhood, Adolescent, and Young Adult Cancers, Version 5.0 – October 2018 2018

6. Rebholz CE, von der Weid NX, Michel G, et al: Follow-up care amongst long-term childhood cancer survivors: a report from the Swiss Childhood Cancer Survivor Study. Eur J Cancer 47:221-9, 2011

7. Kadan-Lottick NS, Ross WL, Mitchell HR, et al: Randomized Trial of the Impact of Empowering Childhood Cancer Survivors With Survivorship Care Plans. J Natl Cancer Inst 110:1352-1359, 2018

info@onco-suisse

- Vol. 13

- Ausgabe 7

- November 2023