- Myelodysplastische Syndrome: Überprüfung der Einhaltung der Richtlinien und deren Nutzen für Patienten

Die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Klinische Krebsforschung (SAKK) stellt in dieser Ausgabe eine Studie vor. Die SAKK ist eine Non-Profit-Organisation, die klinische Studien in der Onkologie durchführt. Bei Interesse für die hier vorgestellte Studie oder falls Sie eine Patientin oder einen Patienten zuweisen möchten, kontaktieren Sie bitte den Studienverantwortlichen (Coordinating Investigator) oder den Studienkoordinator (Clinical Project Manager).

Myelodysplastische Syndrome (MDS) sind eine heterogene Gruppe von malignen hämatologischen Stammzell-Krankheiten, die vor allem bei Personen über 70 Jahre auftreten. Es gibt verschiedene Guidelines zu Diagnostik und Therapie von MDS, doch wie diese Richtlinien in der klinischen Praxis eingehalten werden und ob dadurch das Outcome der Patienten beeinflusst wird, ist unbekannt.

Die MDS Erkrankungen werden wegen des schleichenden Verlaufes oft nicht erkannt, obwohl pro Jahr mehr als 300 MDS neu diagnostiziert werden und etwa 1600 Patientinnen und Patienten damit leben. Wegen der Alterung der Bevölkerung ist anzunehmen, dass die MDS-Fallzahlen weiter ansteigen werden.

Wie werden Guidelines eingehalten?

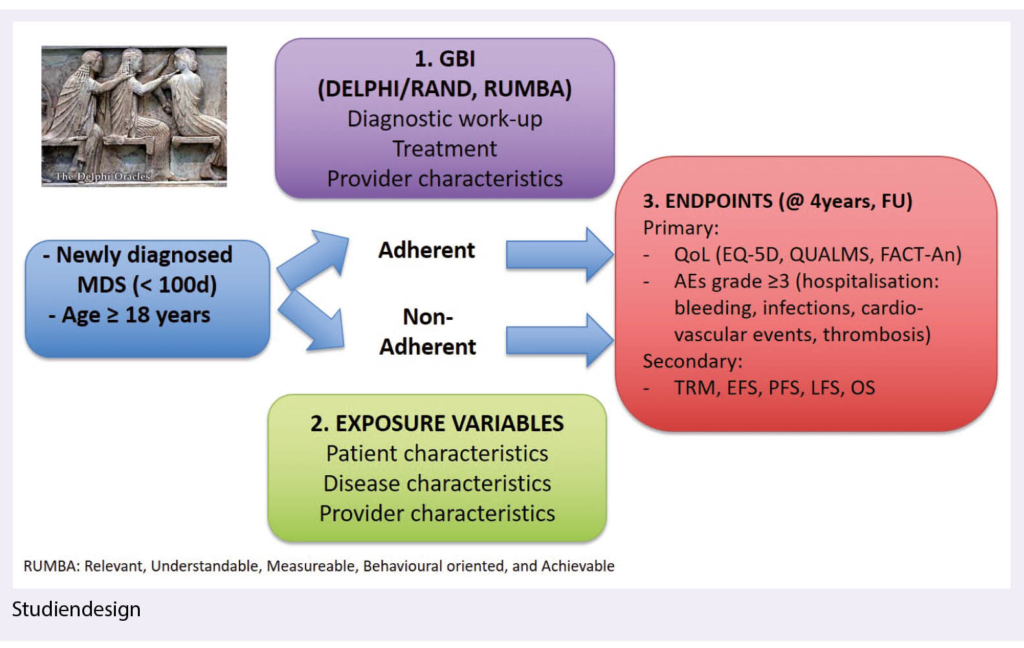

Um die Diagnose und Therapie von MDS zu optimieren, wurden Guidelines entwickelt, zum Beispiel vom European LeukemiaNet und dem National Comprehensive Cancer Network (NCCN) in den USA. Guidelines führen jedoch nicht zwingend zu einer besseren Qualität der Versorgung, wenn sie nicht umgesetzt werden. Um zu messen, wie Guidelines in der täglichen Praxis eingehalten werden, wurden von der SAKK Studiengruppe Guideline-basierten Indikatoren (GBI) definiert (https://doi.org/10.1182/blood-2019-122285). Mithilfe dieser GBIs wird es möglich sein, das Einhalten von diagnostischen und therapeutischen Richtlinien bei MDS-Patienten zu messen und herauszufinden, welche Faktoren mit einer Nichteinhaltung assoziiert sind und welchen Einfluss dies auf relevante Outcomes hat. Mit der SAKK 33/18 Studie lassen sich allfällige Mängel in der Gesundheitsversorgung von MDS-Patienten identifizieren und Empfehlungen formulieren, wie die Versorgung von MDS Patienten verbessert werden kann.

Daten aus dem Swiss MDS Registry

SAKK 33/18 ist eine multizentrische, prospektive Beobachtungsstudie, die mit Daten aus dem Swiss MDS Registry durchgeführt wird. An diesem Register beteiligen sich zahlreiche Spitäler der Schweiz; gesammelt werden Daten von MDS-Patienten, die in der Schweiz behandelt werden. Bevor die Daten in das Register aufgenommen werden können, braucht es die schriftliche Zustimmung der Patientinnen und Patienten. Es wird angestrebt, dass während vier Jahren (2019-2023) 100-150 Patienten jährlich in das Register aufgenommen werden, so dass für die Studie SAKK 33/18 umfassende Daten von 400-600 Patienten zur Verfügung stehen sollten.

Hypothesen

Momentan vermuten die Forschenden, dass die Richtlinien bei MDS-Patienten nicht optimal eingehalten werden. Mögliche Gründe dafür sind beispielsweise höheres Patientenalter, Begleit-erkrankungen des Patienten, fortgeschrittenere Krankheit oder Nichtverfügbarkeit von Tumorboards. Weiterhin gehen die Forschenden davon aus, dass das Outcome der Patienten verbessert werden kann, wenn die Guidelines besser eingehalten werden. Im Rahmen der Studie werden verschiedene Outcome-Parameter untersucht, darunter Lebensqualität, Häufigkeit unerwünschter Ereignisse, ereignisfreies Überleben, progressionsfreies Überleben, leukämiefreies Überleben und Gesamtüberleben.

Diese Studie wird unterstützt durch einen Grant der Stiftung Krebsforschung Schweiz und Forschungsvereinbarungen mit folgenden Institutionen: Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation SBFI, Stiftung Krebsforschung Schweiz und Krebsliga Schweiz.

Studienname:

I-CARE for MDS: Impact of Guidelines Adherence on Effectiveness and Safety of Health CARE Provided to MDS Patients.

Teilnehmende Zentren:

Kantonsspital Aarau, Universitätsspital Basel, EOC – Istituto Oncologico della Svizzera Italiana, Inselspital Bern, Hôpital du Valais/Spital Brig, Kantonsspital Graubünden, Spital Thurgau – Kantonsspital Frauenfeld, Kantonsspital Baselland Liestal, Luzerner Kantonsspital, Kantonsspital

St. Gallen, Stadtspital Triemli, UniversitätsSpital Zürich.

Coordinating Investigator:

Prof. Dr. med. Nicolas Bonadies, Inselspital Bern nicolas.bonadies@insel.ch.

Supporting Coordinating Investigators:

PD Dr. med. Julia Bohlius, Universität Bern

julia.bohlius@ispm.unibe.ch;

PD Dr. med. Georg Stüssi, Onkologisches Institut der Italienischen Schweiz (IOSI)

georg.stuessi@eoc.ch.

Clinical Project Manager:

Dr. med. vet. Charlotte Maddox, SAKK Bern

charlotte.maddox@sakk.ch.

Kommentar zur Studie von Prof. Dr. med. Nicolas Bonadies

Wie für zahlreiche andere Krebserkrankungen, wurden auch für Patienten mit Myelodysplastischen Syndromen evidenzbasierte Richtlinien und Empfehlungen veröffentlicht. Dies führt jedoch nicht zwingend zu einer besseren Versorgungsqualität, wenn sie in der täglichen, klinischen Praxis nicht umgesetzt werden. In dieser Studie haben wir erstmals richtlinienbasierten Indikatoren (Guideline-based indicators: GBIs) in Zusammenarbeit mit der European Leukemia Net (ELN) und anderen internationalen MDS-Experten für die Bereiche Diagnostik, Therapie und infrastrukturelle Charakteristika entwickelt. Diese GBIs stellen messbare Elemente für die Einhaltung von Leitlinien dar und können als standardisiertes Instrument eingesetzt werden, um die Versorgungsqualität und Angemessenheit von Massnahmen erfassen, vergleichen und verbessern zu können (klinische Entwicklungszyklen). Diese GBIs sollen nun in der prospektiven I-CARE for MDS Studie (SAKK 33/18) angewendet und Gründe der Adhärenz/Nicht-Adhärenz, Umsetzbarkeit im Alltag sowie Einfluss auf relevante Outcomes erfasst werden. Unsere Studie wird es erstmals ermöglichen, klinisch relevante GBIs für klinische Entwicklungszyklen zu validieren. Diese sollen dazu dienen, die Versorgungsqualität bei MDS Patientinnen und Patienten standardisiert zu messen, allfällige Missstände aufzudecken und gezielt zu verbessern.

Direktor Tumor- und Forschungszentrum

Kantonsspital Graubünden

7000 Chur

tumorzentrum@ksgr.ch