- Niederschwellige Anlaufstelle bei Fragen rund um Krebs

Krebsbetroffene müssen sich im Behandlungsdschungel zurechtfinden und Antworten auf unzählige Fragen suchen. Das Krebstelefon unterstützt sie und ihr Umfeld auf diesem Weg. Vor gut 25 Jahren nahmen die Beraterinnen der Krebsliga den ersten Anruf entgegen. Seither steigt die Nachfrage stetig an.

Was meinte die Onkologin genau mit Rezidivrate? Wie rede ich mit meinen Kindern über die Krebsdiagnose? Muss ich die Zahnarztkosten während der Behandlung selbst tragen? Seit 25 Jahren beantworten speziell ausgebildete Fachpersonen diese und weitere Fragen rund um das Thema Krebs. «Wir setzen dort ein, wo offene Fragen oder Unsicherheiten meistens auftauchen: zuhause. Mit unserem niederschwelligen Angebot begleiten wir die Betroffenen und ihr Umfeld nicht nur fachlich, sondern auch emotional», sagt Anna Zahno, Leiterin des Krebstelefons. Im Unterschied zu den sehr eng getakteten Sprechstunden der Spezialistinnen und Spezialisten, können sich die Beraterinnen des spendenfinanzierten Dienstes dabei auch die nötige Zeit nehmen.

Längst mehr als ein Telefon

1995 startete das Krebstelefon als telefonischer Beratungs- und Informationsdienst für die deutsche und die französische Schweiz. An fünf Abenden konnten Betroffene und Angehörige zwischen 16 und 19 Uhr den anonymen Service in Anspruch nehmen. Aus dem Pilotprojekt wurde bald eine etablierte Dienstleistung der Krebsliga, die über die telefonischen Beratungen hinausgeht und sich den Bedürfnissen der Nutzer angepasst hat: E-Mail-Anfragen haben die Briefpost weitgehend ersetzt, der Live-Chat mit einer Fachberaterin wird rege genutzt und im Krebsforum tauschen sich Betroffene, Nahestehende und Fachpersonen zu bestimmten Themen aus.

Steigende Nachfrage

Die Zahlen zeigen es: Das Bedürfnis nach Beratung und Information ist da. Die Anfragen an das Krebstelefon aus der ganzen Schweiz nehmen kontinuierlich zu. Waren es 1995 noch 1550, stieg die Zahl 2019 auf 5900 Beratungen pro Jahr und erreichte im vergangenen Jahr mit 6152 Anfragen einen neuen Höhepunkt. Noch nie im 25-jährigen Bestehen des Krebstelefons gingen so viele Anfragen ein wie 2020. Das hängt einerseits damit zusammen, dass die Anzahl der Krebsbetroffenen in der Schweiz zunimmt, insbesondere jene der Cancer Survivors. Doch auch die Coronapandemie gab Anlass zu einem erhöhten Bedarf an Beratungen: So stiegen beispielsweise die Anfragen im Vergleich zum Vorjahr in den Monaten März und April 2020 um ein Viertel an. Krebsbetroffene wenden sich beispielsweise mit Fragen zur Corona-Impfung an die Beraterinnen des Krebstelefons.

Drei grosse Themenfelder

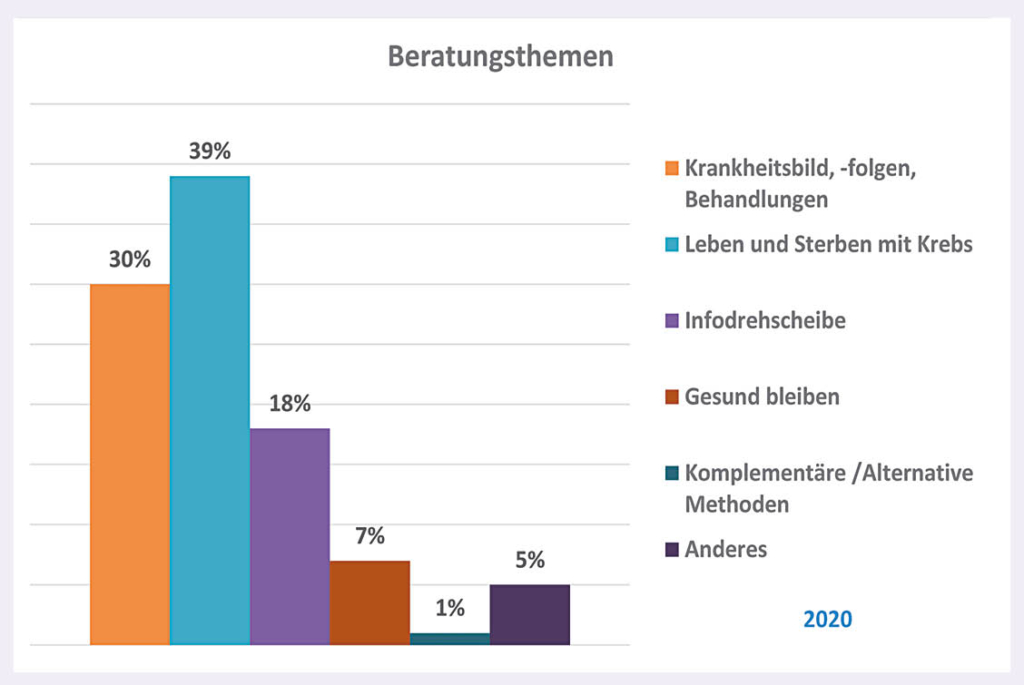

Doch die meisten Gespräche drehen sich nicht nur um Fragen rund um Krebs und Corona, sondern sind sehr vielschichtig. Grundsätzlich können sie aber in drei grosse Themenblöcke eingeteilt werden: Einerseits sind das Fragen zum Krankheitsbild, den Therapien und Folgen davon, andererseits Fragen zur Bewältigung einer Krebserkrankung, zum Beispiel wie man mit Angst, Verunsicherung, Schmerzen und Körperbildveränderungen umgehen kann. Unter den dritten Themenblock fallen Fragen zu finanziellen Belangen, Sozialversicherungsrecht und weiteren Unterstützungsmöglichkeiten.

Medizinische Fragen zur Erkrankung und den Therapien bilden einen festen Bestandteil der Anfragen. Die heute zu weiten Teilen vorherrschende partizipative Entscheidungsfindung betreffend Therapiewahl bedingt eine gute Information der Betroffenen. Der Arzt, die Ärztin hat die Aufgabe, den Patienten oder die Patientin so aufzuklären, dass er oder sie zu einer begründeten Entscheidung befähigt wird. Betroffene Menschen und die Nahestehenden haben darüber hinaus einen Informationsbedarf und suchen Unterstützung im Prozess der Entscheidungsfindung. Die Fachberaterinnen geben jedoch keine Therapieempfehlungen ab.

Fragen zu Leben und Sterben mit Krebs

Fragen und Probleme rund um die Thematik «Leben und Sterben mit Krebs» sind die häufigsten Bestandteile der Beratungen. Das zeigt: Beratungsgespräche zu existentiellen Themen und Sinnfragen entsprechen einem Bedürfnis. Die Zunahme kann Ausdruck davon sein, dass immer mehr Menschen mit einer Krebsdiagnose während längerer Zeit mit der chronischen Krankheit leben und den veränderten Alltag bewältigen müssen, was zu einem erhöhten Beratungsbedarf in diesem Themenbereich führen kann. Der Aspekt der Arbeit in Zusammenhang mit einer Krebserkrankung wird zunehmend thematisiert, da ein nicht unwesentlicher Anteil der Betroffenen noch im Arbeitsleben ist. Die Aufgabe, Betroffene und Angehörige als Informationsdrehscheibe mit weiteren wichtigen Akteuren im Gesundheitswesen zu vernetzen, hat in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen. Themen rund um Prävention, Früherkennung und Krebsrisiken nehmen dagegen bei den Anfragen prozentual ab und auch Anfragen zu komplementären und alternativen Therapien werden seltener gestellt.

Mamma-, Kolon- und Prostatakarzinome

Eindeutig die meisten Anfragen werden zum Mammakarzinom gestellt, fast ein Viertel aller Anfragen betrifft diese Krebsart. Zum Kolonkarzinom stehen vor allem Fragen zur Früherkennung im Vordergrund. Eine Zunahme im Vergleich zum Vorjahr zeigt sich beim Prostatakarzinom sowie anderen urogenitalen Tumoren. Auch Krebsarten endokriner Organe wie das Pankreaskarzinom werden vermehrt thematisiert. Einen Anstieg verzeichnen auch jene Anfragen, die keine spezifische Tumorerkrankung betreffen, sondern sich allgemein um Fragen in Bezug auf Krebserkrankungen, Prävention oder Therapien handeln.

Nicht nur für Betroffene

Doch wer sind die Menschen, die zum Hörer greifen und die kostenlose Nummer des Krebstelefons wählen oder dort schriftlichen Rat suchen? Der Grossteil der Anfragen stammt von krebsbetroffenen Menschen oder ihren Nahestehenden. Die Tatsache, dass sich fast gleich viele Nahestehende wie Betroffene beim Krebstelefon melden, bildet das deutliche Bedürfnis ab, die Krankheit Krebs zu verstehen und auch für sich selber Information und Beratung zu suchen. Es wenden sich aber auch Fachpersonen, Mitarbeitende der kantonalen und regionalen Ligen und weitere am Thema Krebs interessierte Personen an das Krebstelefon. Deutschsprachige Anfragen machen mit gut 70 Prozent zwar den grössten Anteil aus, aus der lateinischen Schweiz erreichen das Krebstelefon allerdings zunehmend mehr Anfragen.

Immer mehr Anfragen von Männern

Die Anzahl der anfragenden Männer steigt; sie sind mit 28 Prozent der Anfragenden jedoch nach wie vor in der Minderzahl. Auffallend ist, dass sich Männer in der Hälfte der Fälle nicht für sich selber, sondern als Nahestehende an das Krebstelefon wenden. Das erklärt auch, warum Männer nebst dem Prostatakarzinom insbesondere an Informationen zum Mammakarzinom interessiert sind. Im Vergleich zu Frauen suchen sie den Kontakt etwas häufiger schriftlich (per E-Mail oder im Chat), jedoch bleiben auch in dieser Zielgruppe die Telefonanrufe die häufigste Form der Kontaktaufnahme.

Ausbau der digitalen Angebote

Betroffene und Nahestehende scheinen sich gerne über Online-Angebote informieren und beraten zu lassen in Ergänzung zu den Beratungsdienstleistungen der kantonalen und regionalen Krebsligen vor Ort. Die Zunahme der Online-Beratungen ist wohl auf die vermehrte Mobilität von Menschen im virtuellen Raum zurückzuführen. Viele Menschen suchen sich die Unterstützung dort, wo sie niederschwellig angeboten wird. Die E-Mail-Beratung Helpline und der Chat Cancerline sind hierfür gute Beispiele. Das Krebsforum als virtuelle Peer-to-Peer-Austauschplattform für Betroffene und Nahestehende zeigte 2020 eine grosse Zunahme der Seitenzugriffe. Für das Krebstelefon bedeutet dies, dass in Zukunft die Online-Angebote gestärkt werden sollen.

Krebsliga Schweiz, helpline@krebsliga.ch

Das Krebstelefon in Zahlen

2020 beantworteten die Beraterinnen des Krebstelefons über 6000 Anfragen, davon 70% von Frauen, 28% von Männern und ein Prozent von Kindern und Jugendlichen. Die häufigsten Fragen kamen per Telefon: Fast 60% wandten sich telefonisch an die Fachpersonen, knapp ein Drittel der Anfragen ging per E-Mail ein und etwa fünf Prozent erfolgten per Chat. Ein Telefongespräch dauert im Schnitt etwa 20 Minuten, eine schriftliche Beratung benötigt in der Regel mindestens doppelt so lange.