- Pfizer Forschungspreis 2021

Auch dieses Jahr wurden wiederum hervorragende Arbeiten von jungen Schweizer Forschern auf den Gebieten Kardiovaskuläre Medizin, Urologie und Nephrologie, Infektionskrankheiten, Rheumatologie und Immunologie, Neurologische Wissenschaften und Erkrankungen des Nervensystemes, Onkologie und Pädiatrie vergeben.

Die Eröffnungsansprache hielt Frau Sabine Bruckner, Country Manager Pfizer. Durch den Abend führte Dr. med. Rahel Troxler, Präsidentin der Stiftung Pfizer Forschungspreis und Country Medical Director Switzerland.

Ziele der Tumor-Immunerkennung entschlüsseln

Die medizinische Krebsforschung konzentriert sich zunehmend auf die Entwicklung von Therapien, die spezifisch gegen Tumore gerichtet sind. Dies erfordert die Identifizierung von molekularen Merkmalen, die nur den Krebszellen, nicht aber den gesunden Zellen im Körper eigen sind. Fast alle Zellen im menschlichen Körper haben solche spezifische Strukturen auf ihrer Oberfläche, die so genannten humanen Leukozyten-Antigene, abgekürzt HLA-Peptide. Auch Tumorzellen haben diese Proteine auf ihrer Oberfläche und diese haben das Potenzial, Zielstrukturen für Krebsimmuntherapien zu sein.

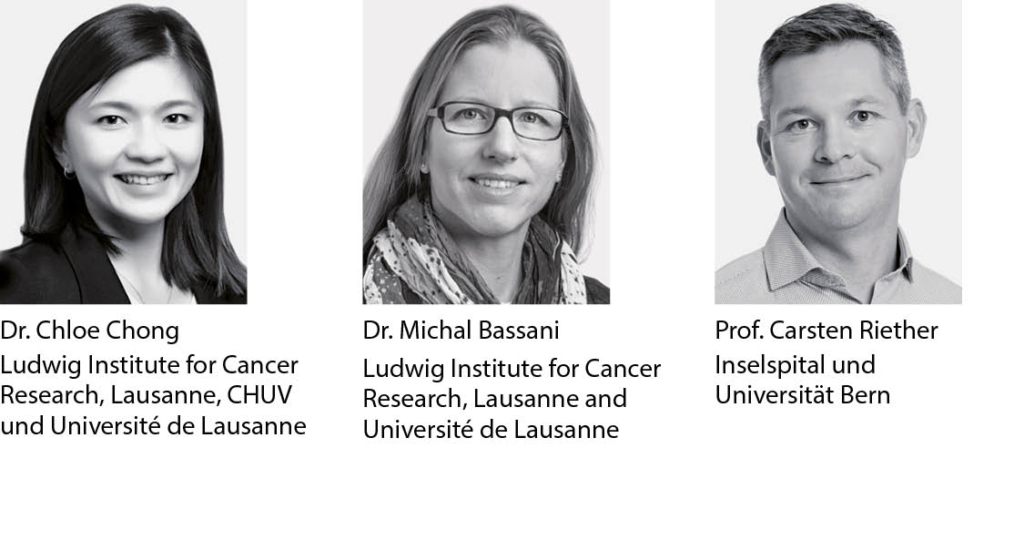

Allerdings müssen solche potenziellen Targets zunächst auf den Tumorzellen identifiziert werden. Die Forschergruppe um Chloe Chong und Michal Bassani-Sternberg entwickelte ein Modell, das auf einer Vielzahl von tumorspezifischen Merkmalen aus immunologischen, genetischen und zellbiologischen Daten basiert. Der Fokus lag dabei insbesondere auf nicht-kodierenden genetischen Sequenzen. Zusätzlich wurden Ergebnisse aus Massenspektrometer-Analysen rechnerisch kombiniert.

Dieser neuartige Ansatz identifizierte Hunderte von HLA-Peptiden aus völlig unterschiedlichen genetischen Regionen des Genoms in einer Vielzahl von Tumorproben. Darüber hinaus entdeckten die beiden Lausanner Wissenschaftlerinnen identische, von den Patienten geteilte HLA-Peptide in den Tumorproben. Schliesslich wurde mit der neuen Methode ein immunogenes Peptid identifiziert, das mit Stammzellmarkern für das maligne Melanom assoziiert ist.

Die grosse Anzahl der neu entdeckten Antigene kann zur Entwicklung neuartiger Krebsimmuntherapien beitragen. Diese Ergebnisse, die auch anderen Forscherteams frei zur Verfügung stehen, werden bereits in laufende klinische Studien im Frühstadium am Universitätsspital Lausanne integriert.

Integrated proteogenomic deep sequencing and analytics accurately identify non-canonical peptides in tumor immunopeptidomes. Chloe Chong, Markus Müller, Hui Song Pak, Dermot Harnett, Florian Huber, Delphine Grun, Marion Leleu, Aymeric Auger, Marion Arnaud, Brian J. Stevenson, Justine Michaux, Ilija Bilic, Antje Hirsekorn, Lorenzo Calviello, Laia Simó-Riudalbas, Evarist Planet, Jan Lubiński, Marta Bryśkiewicz, Maciej Wiznerowicz, Ioannis Xenarios, Lin Zhang, Didier Trono, Alexandre Harari, Uwe Ohler, George Coukos, Michal Bassani-Sternberg. Nat Commun 2020; 11(1):1293.

Erfolgreicher Einsatz von Antikörpern gegen myeloische Leukämiezellen

Bei der akuten myeloischen Leukämie (AML) kommt es durch veränderte leukämische Stammzellen zu einer unkontrollierten Vermehrung von unreifen Vorläuferzellen im Knochenmark, so dass immer mehr «defekte» und immer weniger gesunde Blutzellen entstehen. Leukämische Stammzellen sind oft resistent gegen die herkömmliche Chemotherapie und andere Therapien. Die Behandlungsmöglichkeiten, z. B. mit hypomethylierenden Substanzen als Standardtherapie, sind speziell auf ältere und gebrechliche Patienten beschränkt.

Der molekulare Hintergrund dieser Resistenzen ist wenig verstanden. Ein Grund für das Forscherteam um Carsten Riether, sich dieser Sache anzunehmen. Dieses stellte fest, dass bei der Behandlung von AML-Patienten mit hypomethylierenden Substanzen ein bestimmtes Molekül von den pathologischen Stammzellen verstärkt produziert wird. Dabei handelt es sich um den Liganden CD70. Dieser wird auf der Oberfläche von leukämischen Stammzellen exprimiert und fördert die Resistenz gegen die Krebsmedikamente. Wäre es möglich, diesen Liganden mit einem Antikörper zu blockieren und so den Behandlungserfolg zu verbessern? Genau dieses Ziel verfolgte der Berner Forscher. Mit einer Kombination aus hypomethylierenden Substanzen und dem Antikörper Cusatuzumab, der sich gegen CD70 richtet, konnten im Labor Zellen der myeloischen Leukämie eliminiert werden. Basierend auf diesen Ergebnissen wurden behandlungsnaive AML-Patienten in einer klinischen Phase-1-Studie mit einer Kombination aus Cusatuzumab und − danach − mit einer Standardtherapie behandelt. Die Leukämiezellen und die leukämischen Stammzellen wurden durch die Bekämpfung von CD70 mit Antikörpern signifikant reduziert und alle 12 untersuchten Patienten sprachen auf die Behandlung an.

Diese klinische Phase-1-Studie hat einen neuen Mechanismus der Therapieresistenz bei myeloischen Leukämiezellen entdeckt und gleichzeitig die Untersuchung einer gangbaren Behandlungsstrategie ermöglicht, die anschliessend in weiteren klinischen Studien mit einer grösseren Studienpopulation getestet werden muss.

Targeting CD70 with cusatuzumab eliminates acute myeloid leukemia stem cells in patients treated with hypomethylating agents.

Riether C, Pabst T, Höpner S, Bacher U, Hinterbrandner M, Banz Y, Müller R, Manz MG, Gharib WH, Francisco D, Bruggmann R, van Rompaey L, Moshir M, Delahaye T, Gandini D, Erzeel E, Hultberg A, Fung S, de Haard H, Leupin N, Ochsenbein AF. Nat Med. 2020 Sep;26(9):1459-1467

riesen@medinfo-verlag.ch