- Pflege in der Onkologie – was sie bietet und was sie benötigt

Die Arbeitszufriedenheit der Pflegenden in der Onkologie scheint höher zu sein als in anderen Bereichen. Zumindest deuten die wenigen Stellenausschreibungen darauf hin. Trotzdem ist es Zeit, sich zu überlegen, wie das Aufgabenfeld der Pflegenden erweitert, eigenständiger und attraktiver gestaltet werden kann. Beispielsweise im Rahmen des Symptommanagements mit Information, Schulung und Beratung der Patientinnen und Patienten sollten Doppelspurigkeiten mit dem ärztlichen Dienst reduziert werden.

In Coronazeiten anerkennt auch die breite Bevölkerung, dass die Pflegeberufe zum Rückgrat eines funktionierenden Gesundheitssystems gehören. Welche Probleme stehen im Vordergrund?

Die Wertschätzung des Pflegeberufs durch die grosse öffentliche Anteilnahme während der Corona-Krise hat den Pflegenden sicher gutgetan. Doch es reicht nicht aus, um die sehr angespannte personelle Situation im Pflegebereich zu verbessern. Ein grosser Mangel an Pflegepersonal zeichnet sich für die nächsten Jahre ab, insbesondere wegen der zunehmenden Unzufriedenheit im Beruf und wegen der demographischen Entwicklung.

Die kalte Dusche erhielten übrigens die Pflegenden ja unmittelbar nach dem «Klatschen» durch den Gegenvorschlag des Ständerates zu den Forderungen der Pflegeinitiative des Schweizer Berufsverbandes (SBK). Der Ständerat unterstützt die Forderungen zur Bildungsoffensive nur teilweise und fordert zur Abrechnung von Pflegeleistungen Vereinbarungen mit den Kassen, was jedoch eine Aufhebung des Vertragszwangs bedeuten würde. Gar keine Massnahmen sieht der Vorschlag des Ständerats vor, um die Arbeitsbedingungen in der Pflege zu verbessern.

Zentrale Forderungen der Pflegeinitiative sind

- eine Bildungsoffensive für Pflegeberufe (höherer Ausbildungslohn, Förderung der Aus- und Weiterbildung).

- das Recht von Pflegefachpersonen, bestimmte Leistungen direkt, ohne ärztliche Verordnung, bei den Kassen in Rechnung stellen zu können (beispielsweise Körperpflege in der Spitex).

- eine angemessene Abgeltung der Pflegeleistungen und gesetzliche Anerkennung als eigenständiger Beruf (also kein Hilfsberuf).

- Arbeitsbedingungen verbessern (Sicherheit und Qualität gewährleisten, Vereinbarkeit von Beruf und Familie).

Was muss sich ändern? Sowohl allgemein wie auch auf die Onkologie bezogen?

Es ist zu hoffen, dass sich das Parlament bewusst wird, wie wichtig die nächsten Entscheidungen sind. Denn von einer generellen Arbeitszufriedenheit des Pflegepersonals kann nicht ausgegangen werden, wenn 46% den Beruf aufgeben, davon über 1/3 vor dem 35. Altersjahr und 58% der Pflegenden aus dem Ausland stammen. Diese Zahlen deuten darauf hin, dass Strukturen und Verantwortlichkeiten analysiert und geklärt werden müssen. Eine Familiengründung alleine kann nicht als Argument für den Ausstieg aus dem Beruf geltend gemacht werden.

Insbesondere müssen die Arbeitsbedingungen verbessert werden. Junge Menschen haben vielfältigere Interessen, der Beruf ist nicht (mehr) der zentrale Lebensbereich. Überstunden, Planungsunsicherheit durch häufige Änderungen der Dienstpläne und insbesondere der hohe Zeitdruck bei der Pflege von Patientinnen und Patienten führen zu Frustration und dem Gefühl den Bedürfnissen der kranken Menschen und ihren Angehörigen nicht gerecht werden zu können. Das treibt die Pflegenden aus dem Beruf.

In der Onkologie scheint die Arbeitszufriedenheit der Pflegenden, gemäss Rückmeldungen von Führungspersonen in der Onkologiepflege, insbesondere im ambulanten Bereich höher zu sein. Die langjährige Beobachtung zeigt, dass ein Teil der Pflegenden für einige Jahre in der Onkologie verweilt und dann aus verschiedensten Gründen den Fachbereich wechselt. Der grössere Anteil Pflegender findet gerade in der Onkologiepflege eine sinnstiftende Arbeit und bleibt dem Fachbereich über viele Jahre oder Jahrzehnte verbunden. Gründe dafür sind, ein gutes Arbeitsklima vorausgesetzt, die Möglichkeit, eine längerfristige Beziehung zu Patientinnen und Patienten aufzubauen, die laufende medizinische und pflegerische Entwicklung in der Onkologie sowie die vielfältigen Weiterbildungsmöglichkeiten.

Doch auch in der Onkologiepflege ist der Zeitdruck und der «Durchlauf» der Patientinnen und Patienten enorm gestiegen: Die Gefahr besteht, dass die Pflegenden Patientinnen und Patienten nicht mehr «kennen». Pflege bedeutet jedoch, die «Geschichte» des Menschen zu erfassen und nicht nur etwas über die Krankengeschichte zu wissen. Mit Gesprächen und allenfalls anerkannten Erfassungsinstrumenten kann die Pflegende die Bedürfnisse nach Information, Beratung, Schulung, Anteilnahme und Begleitung erkennen, benennen und pflegerische Massnahmen durchführen.

Was belastet die tägliche Arbeit der Onkologiepflegenden besonders und wie kann dies verbessert werden?

Belastend sind nicht primär die schwer kranken Menschen, sondern die komplexen Situationen, bei denen kein Raum und Zeit besteht, sich im Team und mit anderen Fachpersonen auszutauschen und gemeinsam zu reflektieren, was die betroffenen Menschen benötigen, und wie sie selbst mit schwierigen Situationen umgehen können. Dabei kann es auch belastend sein, wenn sie realisieren, dass ihre Kompetenzen, wie beispielsweise die Gesprächsführung, nicht ausreichend sind, um Beistand zu leisten. Belastend ist auch, wenn Patientinnen und Patienten nicht die Unterstützung erhalten, die sie benötigen, wie beispielsweise Palliative Care, diese jedoch vom ärztlichen Dienst nicht angeboten wird, weil es z.B. noch viel zu früh sei.

Zur Verbesserung der Situation sollten bei komplexen Situationen interprofessionelle Fallbesprechungen institutionalisiert werden, sowie ein regelmässiger „kollegialer“ Austausch zwischen den beteiligten Berufsgruppen, auch auf Kaderebene. Zudem sollte es möglich sein, dass Ernährungsberatung, Psychoonkologische Beratung, Konsiliardienste wie Palliativdienst, Schmerzdienst durch erfahrene Pflegende und nach Information des ärztlichen Dienstes beigezogen werden können. Natürlich sollten auch die Sparübungen auf Kosten der Pflege reduziert werden. Viele Aufgaben können nicht mehr entsprechend der beruflichen Ethik und dem Auftrag erfüllt werden, was vermehrt zu Fehlern und mangelnder Qualität führt. Kosten fallen dann auf einer anderen Ebene vermehrt an, beispielsweise durch erhöhte Personalfluktuation. Onkologiepflege Schweiz hat deshalb minimale Qualitätskriterien erarbeitet, die dazu führen sollen, die Qualität der Pflege zu fördern und zu sichern. Dabei wurde auch klar, dass es nicht möglich ist, die Anzahl Pflegende pro Patient zu definieren: es sollten so viele Pflegende eingesetzt werden wie situativ nötig, um die definierte Qualität zu erfüllen.

Welche Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten sind neu zu gewichten oder zu verändern? Wie kann das gelingen?

Pflegende sollten in der Prävention, Früherfassung und Behandlung von unerwünschten Wirkungen der Therapien und Symptomen der Krankheit, beispielsweise Schmerzen, eine zentrale Rolle übernehmen. Selbstverständlich immer in Zusammenarbeit mit dem ärztlichen Dienst und weiteren Berufsgruppen. Onkologinnen und Onkologen sollten gemeinsam mit den Pflegefachpersonen die Aufgabenteilung bezüglich des Symptommanagements klären, damit keine Doppelspurigkeit besteht. Geschulte Pflegefachpersonen sind kompetent, gezielte und den Personen angepasste Information, Schulung und Beratung anzubieten. Dadurch können Fähigkeiten der betroffenen Personen gefördert werden, um mit Symptomen zurechtzukommen. Diese erlebte Selbstwirksamkeit fördert die Überzeugung, zukünftige belastende Situationen zu meistern.

Ein aktuelles Beispiel für die Förderung der Kompetenzen der Pflegenden im Symptommanagement ist der 6-tägige Lehrgang der Onkologiepflege Schweiz «Dermatologische Reaktionen in der Onkologiepflege».

Noch besser gelingen kann das Symptommanagement durch Pflegende, wenn Pflegesprechstunden angeboten werden. Betroffenen Personen kann in einem ruhigen Rahmen und strukturierten Gespräch aufgezeigt werden, wie sie die unerwünschten Wirkungen/Symptome zuhause erfassen und damit umgehen können. Gleichzeitig ist ein Beziehungsaufbau möglich, der es erlaubt, Vertrauen zu entwickeln und auch über intime und belastende Themen zu sprechen. Erfahrungen zeigen, dass betroffene Personen von den zusätzlichen Gesprächen profitieren und gewillt sind, vor der Ersttherapie, 1-2 Mal während der Therapiephase und bei Therapieende den Termin für die Pflegesprechstunde wahrzunehmen. In der Schweiz haben mehrere Pflegefachpersonen mit einem Masterabschluss und Praxiserfahrung in Onkologiepflege die Rolle einer Advanced Practice Nurse (APN) übernommen und führen unter anderem Pflegesprechstunden durch. Es ist jedoch auch sinnvoll, erfahrene Pflegende mit einem Weiterbildungsabschluss (Nachdiplomstudium Onkologiepflege, DAS Onkologiepflege) mit dieser Aufgabe zu beauftragen. Onkologiepflege Schweiz wird zur Durchführung der Pflegesprechstunde bis Ende Jahr ein Positionspapier erarbeitet haben. Dabei werden auch die Kompetenzen und Rollen der Pflegenden geklärt und können dann mit dem ärztlichen Dienst verhandelt werden.

Welche Art/Modell der ärztlich-pflegerischen Zusammenarbeit wird einer hohen Qualität und Effizienz am besten gerecht?

Organisationsstrukturen geben Mitarbeitenden Klarheit für die Verantwortungsbereiche, Zuständigkeiten und Personalführung. Doch sie sind nur ein Hilfsgerüst für das Funktionieren eines Betriebs. Für eine gute Zusammenarbeit, die Arbeitszufriedenheit, Qualität und Effizienz fördert, ist die Kultur des Umgangs miteinander ausschlaggebend. Die mangelnde gegenseitige Achtung, sei es wegen Statusunterschieden oder Angst vor dessen Verlust, erschweren eine bereichernde Zusammenarbeit. Hierarchien sollten so flach wie möglich gehalten werden. Entscheidungskompetenzen sollten interprofessionellen Teams übergeben werden, wenn eine andere Berufsgruppe tangiert ist oder es für die Qualität der Dienstleistung relevant ist. Dabei ist es notwendig, dass interprofessionelle Teams auf höchster Ebene gemeinsam über die Verteilung von Ressourcen entscheiden und die Kultur des Miteinanders vorleben. Nur so können Assistenten und Studierende der Pflege und anderer Berufe Teamarbeit lernen. Individuelle Stärken können in einem interprofessionell geübten Team mit gegenseitiger Akzeptanz besser gelebt werden. Weshalb sollte ein Assistenzarzt ein schwieriges Gespräch mit einer Patientin nicht gemeinsam mit einer Pflegenden führen, die grosse Erfahrung hat? Weshalb sollte nicht die Assistenz- oder Oberärztin einbezogen werden, wenn es um ein komplexes pflegerisches Thema geht, wie beispielsweise im Umgang mit Menschen mit chronischen Schmerzen oder Verwirrtheit?

Onkologiepflege im ambulanten und stationären Bereich wird zunehmend zu einem hochspezialisierten Beruf mit auch vermehrten Subspezialisierungen: wie wird dieser Entwicklung in der Aus-Weiterbildung Rechnung getragen?

Die Subspezialisierung der Pflege für eine bestimmte Patientengruppe wie die Breast Care Nurse für Personen mit Brustkrebs hat sich bewährt und ist heute etabliert. Für die Erlangung der spezifischen Kompetenzen (wie klinisches Assessment, Symptommanagement, Beratungskompetenz) wird dafür an Fachhochschulen ein DAS-Studiengang (Diploma of Advanced Studies) angeboten. Erste positive Erfahrungen in der Praxis werden auch mit AdvanPractice Nurses (APN) bei Lungenkrebs gemacht. Aus meiner Sicht ist die Subspezialisierung für grosse Patientengruppen sinnvoll. Die Pflege befasst sich jedoch nicht primär mit einzelnen Krankheiten und deren Therapien, sondern mit den Menschen, welche bestmöglichst damit leben und umgehen wollen. Darum sollten das Symptommanagement und die individuelle Beratung und Begleitung im Vordergrund stehen und nicht die Krankheit. Selbstverständlich sind dafür auch grundlegende Kenntnisse über einzelne Krankheiten, spezifische Symptome und Therapien von grosser Bedeutung. Dafür bietet beispielsweise die Onkologiepflege Schweiz in Zusammenarbeit mit Onkologinnen, Onkologen und weiteren Professionen, über 30 Tagungen pro Jahr an. Wichtig scheint, dass die bewährten Angebote, welche Personen mit Brustkrebs erhalten, Personen mit einer anderen Krebserkrankung nicht vorenthalten werden.

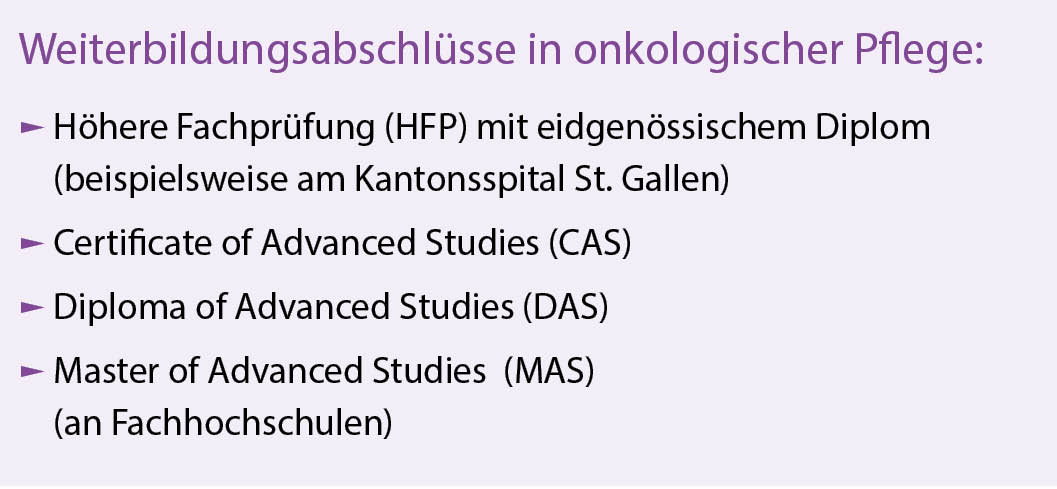

Weiterbildungen für die Spezialisierung in onkologischer Pflege (siehe Box) sind heute mit verschiedenen Angeboten vorhanden. Wichtig ist jedoch, Pflegende und Vorgesetzte dafür zu motivieren und zu unterstützen. Eine finanzielle und zeitliche Investition in die Weiterbildung der Pflegefachpersonen lohnt sich für die Arbeitgeber: die grössere Arbeitszufriedenheit der Mitarbeitenden und die erhöhte Qualität der Leistungen werden sich positiv auf die erkrankten Menschen auswirken.

Rosengartenstrasse 1d

9000 St. Gallen

thomas.cerny@kssg.ch