- Radio-Chemotherapie mit reduzierter Intensität bei Patienten mit Seminom

Die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Klinische Krebsforschung (SAKK) stellt in dieser Ausgabe eine Studie vor. Die SAKK ist eine Non-Profit-Organisation, die klinische Studien in der Onkologie durchführt. Bei Interesse für die hier vorgestellte Studie oder falls Sie eine Patientin oder einen Patienten zuweisen möchten, kontaktieren Sie bitte den Studienverantwortlichen (Coordinating Investigator) oder den Studienkoordinator

(Clinical Project Manager).

Seminome in einem frühen Stadium lassen sich in der Regel gut behandeln. Eine intensive Chemo- oder Radiotherapie kann jedoch zu langfristigen Nebenwirkungen führen – was bei den häufig jungen Patienten besonders relevant ist. In der Studie SAKK 01/18 wird untersucht, ob die Intensität der Therapie reduziert werden kann, damit das Risiko für Nebenwirkungen sinkt.

Pro Jahr erkranken in der Schweiz rund 450 Männer neu an Hodenkrebs. Bei Männern im Alter zwischen 18 und 35 Jahren ist Hodenkrebs sogar die häufigste Krebsart. Knapp die Hälfte aller Hodentumoren sind Seminome, die bei etwa 10% der Patienten im Stadium IIA/B diagnostiziert werden. Ein Stadium IIA/B kann zudem auftreten, wenn ein Patient mit einer ursprünglichen Stadium-I-Erkrankung während der aktiven Überwachung oder nach einer adjuvanten Chemo- oder Strahlentherapie ein Tumorrezidiv entwickelt.

Hohe Heilungsrate mit adjuvanter Chemo- oder Radiotherapie

Seminome im Stadium IIA/B lassen sich sehr gut mit Chemo- oder Strahlentherapie behandeln; das progressionsfreie Überleben (PFS) nach fünf Jahren liegt bei 87-95%. Auch Salvage-Therapien, einschliesslich der Hochdosis-Chemotherapie mit Stammzelltransplantation, sind sehr wirksam. So können praktisch alle Patienten mit einem Tumorrezidiv nach der Standardbehandlung eines Seminoms im Stadium II geheilt werden.

Nach der Operation des Primärtumors besteht die adjuvante Standardtherapie bei einem Seminom im Stadium IIA oder IIB aus Chemo- oder Radiotherapie. Die beiden Standardbehandlungen werden in der Regel nicht kombiniert. Die einzelnen Therapien sind aber intensiv: Die Chemotherapie beinhaltet drei Zyklen mit Bleomycin, Etoposid und Cisplatin oder vier Zyklen mit Etoposid und Cisplatin, die Radiotherapie deckt grossvolumig die retroperitonealen und pelvinen Lymphabflusswege mit 30 Gray (Stadium IIA) bzw. 36 Gray (Stadium IIB) ab. Diese Behandlungen sind äusserst effektiv, bergen aber das Risiko für längerfristige Nebenwirkungen wie Schädigung von Gefässen, Nieren, Darm oder Innenohr sowie die Entwicklung einer zweiten Krebserkrankung.

Weniger Nebenwirkungen durch Therapie-Kombination?

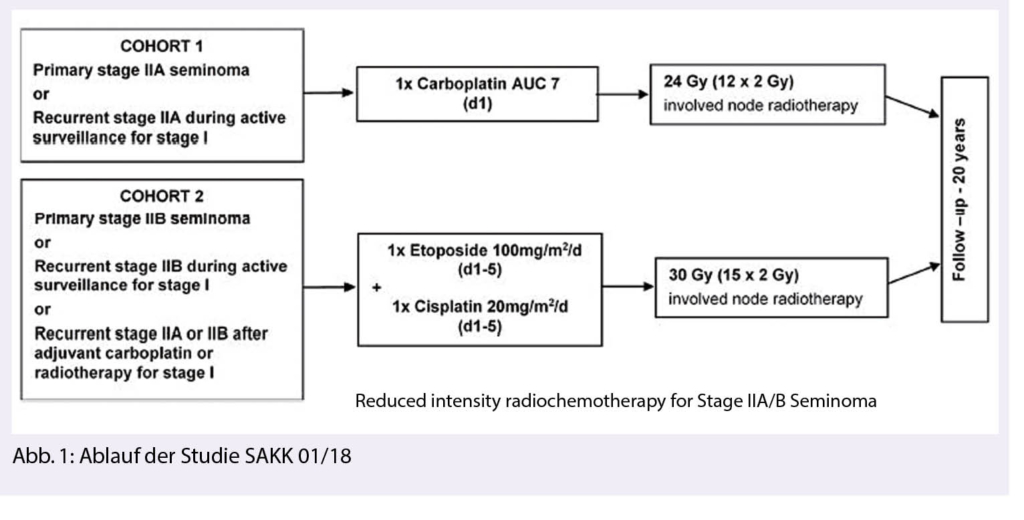

Um das Risiko für Nebenwirkungen möglichst zu reduzieren, wird in der Studie SAKK 01/18 eine Kombination von Radio- mit Chemotherapie geprüft, wobei beide Therapieformen in deutlich abgeschwächter Form eingesetzt werden (Abb. 1). Die Kombination soll hohe Raten von lokaler Tumorkontrolle (durch Radiotherapie) und die Beseitigung von Mikrometastasen (durch Chemotherapie) bewirken. Konkret will man mit der Studie prüfen,

- ob die Kombinationstherapie im Vergleich zur Standardtherapie wirksam ist;

- ob mit der Kombination Nebenwirkungen vermieden oder reduziert werden können.

- wie sich die Erkrankung und die Studientherapie auf die Lebensqualität der Patienten auswirken.

An der Studie werden 135 Patienten teilnehmen.

Die Studie wird unterstützt von Rising Tide Foundation for Clinical Cancer Research, Krebsliga Schweiz, Krebsliga beider Basel, Hedy Glor Meyer Stiftung und Forschungsvereinbarungen mit folgenden Institutionen: Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI), Stiftung Krebsforschung Schweiz und Krebsliga Schweiz

Teilnehmende Zentren:

Universitätsspital Basel – Bern/Inselspital – Kantonsspital

Graubünden – Hôpital du Valais, Hôpital de Sion – Kantonsspital

St. Gallen – Kantonsspital Winterthur – UniversitätsSpital Zürich Berlin/Helios Klinikum Berlin-Buch – Berlin/Vivantes Klinikum Am Urban – Essen/Kliniken Essen-Mitte –Hamburg/Asklepios

Kliniken – Hamburg/Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf München/Städtisches Klinikum München-Klinikum Harlaching Universitätsklinikum Tübingen – Universitätsklinikum Ulm

Coordinating Investigator:

Dr. med. Alexandros Papachristofilou, Universitätsspital Basel

alexandros.papachristofilou@usb.ch

Clinical Project Manager:

Corinne Schär, SAKK Bern, corinne.schaer@sakk.ch

Direktor Tumor- und Forschungszentrum

Kantonsspital Graubünden

7000 Chur

tumorzentrum@ksgr.ch