- Steigerung der Lebensqualität durch eine Pflegeberatung

Pflegerische Beratungen in der onkologischen Rehabilitation sind zentral für eine wirksame Selbstmanagement-Förderung. Wenige dieser Beratungen wurden bisher im Beizug von Theorie und Forschungsergebnissen entwickelt. Dieser Artikel berichtet über die forschungsbasierte Entwicklung einer Pflegeberatung und deren Testung in drei Rehabilitationszentren.

Ziele in der Pflegeberatung

In der Rehabilitation hat das Erreichen von anspruchsvollen Zielen das Potential, die Lebensqualität von Krebsbetroffenen zu verbessern (Levack et al., 2015). Ebenso ist in Selbstmanagement-Theorien das Setzen und Erreichen von persönlichen Zielen ein fester Bestandteil (Lorig & Holman, 2003). Eine kontinuierliche Beratung dient dabei als Methode zur Förderung von Wissen, Motivation und Kompetenzen (Kessler, 2018). Pflegefachpersonen übernehmen in der onkologischen Rehabilitation eine Schlüsselrolle in der Unterstützung von Betroffenen in deren Selbstmanagement (Mayrhofer, Mrak, Kobleder, & Kohler, 2021). Während onkologische Pflegeberatungen als Tätigkeit einer Advanced Practice Nurse im Schweizer Akutsetting bereits forschungsbasiert entwickelt und implementiert sind (Kobleder, Mayer, & Senn, 2020; Serena et al., 2015), befindet sich deren Entwicklung in der onkologischen Rehabilitation noch in ihren Anfängen. Einzelne Rehabilitationszentren bieten bereits onkologische Pflegesprechstunden an, jedoch wurden diese nicht systematisch entwickelt. In diesem Projekt wurde daher ein Gesprächsleitfaden für eine Pflegeberatung in drei Rehabilitationszentren forschungsbasiert entwickelt und dessen Machbarkeit getestet. Während ein Zentrum noch keine pflegerischen Beratungen anbot, war ein Zentrum im Aufbau, und in einem weiteren Zentrum war das Beratungsgespräch bereits ein fester Bestandteil. Wir sehen den Gesprächsleitfaden als ein forschungsbasiertes Grundgerüst, welches mit individuellen Inhalten je nach Rehabilitationszentrum gefüllt werden kann.

Vorgehensweise im Projekt

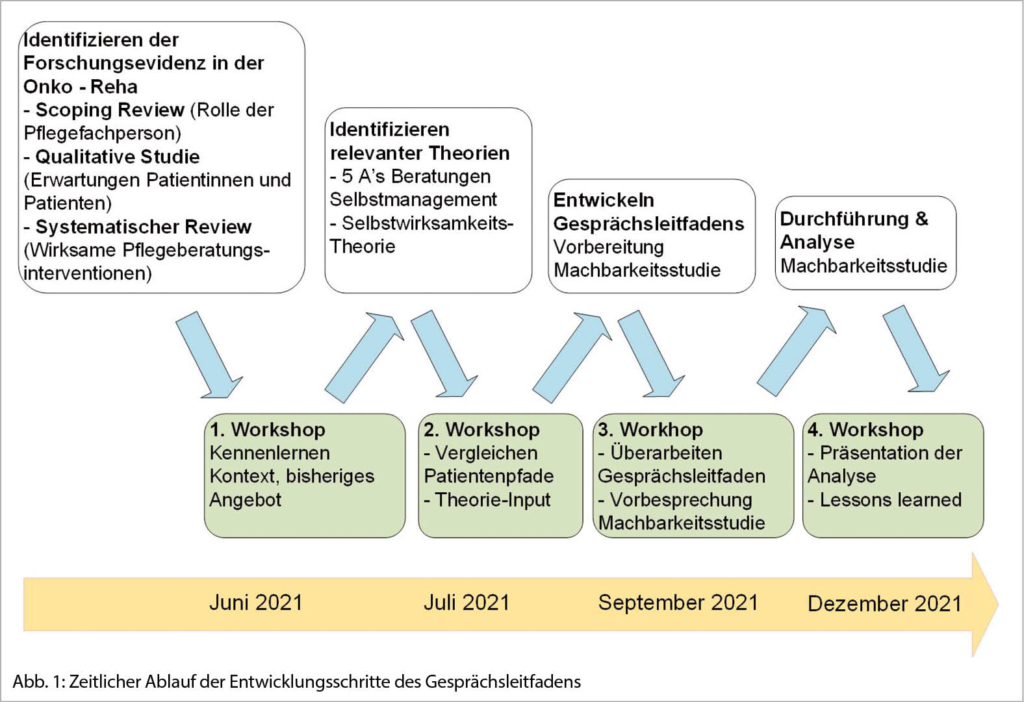

Anhand des Medical Research Council Frameworks (MRC) (Skivington et al., 2021) wurde der Gesprächsleitfaden mit den involvierten Pflegefachpersonen der drei Rehabilitationszentren entwickelt und verfeinert. Die regelmässigen Workshops mit den Rehabilitationszentren (vgl. Abb. 1) garantierten uns, dass Kontextfaktoren in der Erarbeitung des Gesprächsleitfadens berücksichtigt wurden. Eine Pflegeexpertin aus einem Rehabilitationszentrum absolvierte zusätzlich ein Forschungspraktikum im vorliegenden Projekt und konnte somit Erkenntnisse aus der Forschung und Praxis ideal miteinander verbinden. Während des Erarbeitungsprozesses orientierten wir uns am Leitfaden für die Entwicklung und Implementierung einer onkologischen Pflegesprechstunde der Onkologiepflege Schweiz (Sivanathan & Kaufmann-Molnár, 2021).

Aufbau des Gesprächsleitfadens

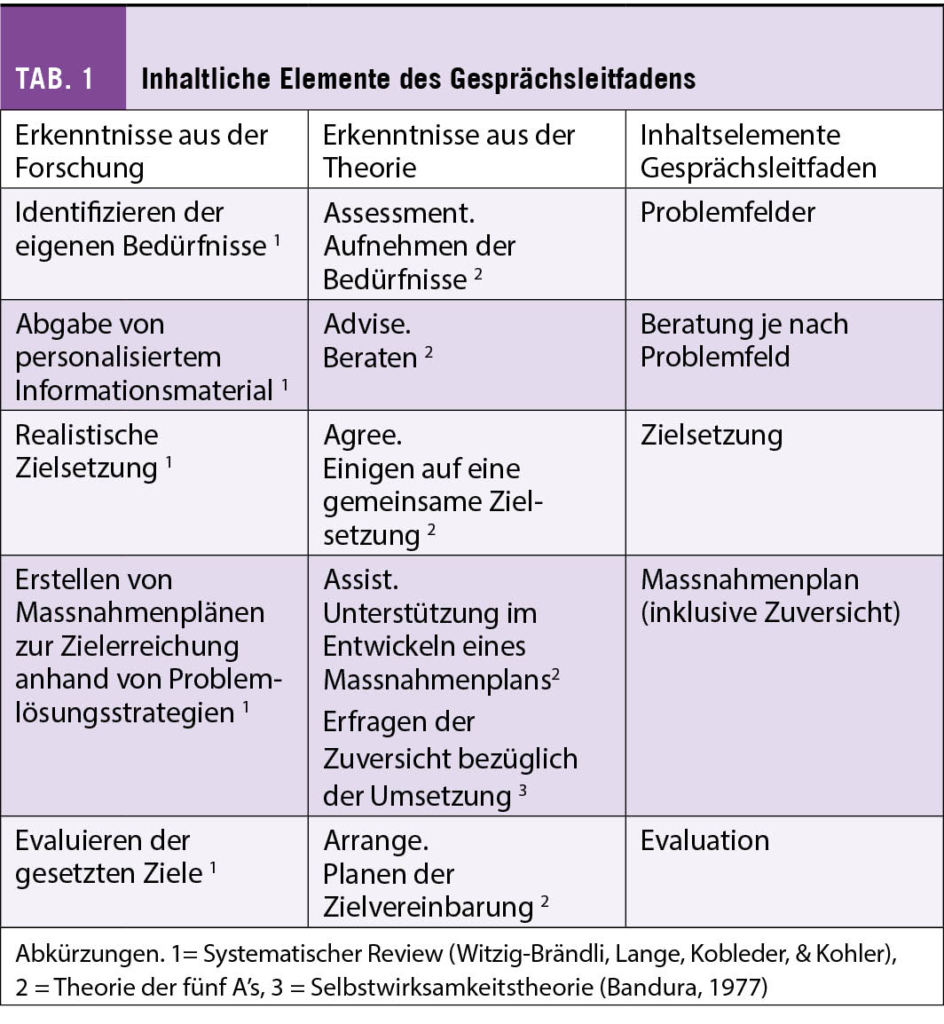

Der Gesprächsleitfaden wurde anhand der Resultate des systematischen Reviews und den dazu gezogenen Theorien erstellt (vgl. Tab. 1). Die Methode der fünf A’s unterstützen Krebsbetroffene in der Entwicklung von Massnahmenpläne und Zielsetzungen mit der Absicht der Selbstmanagement-Förderung (Glasgow, Davis, Funnell, & Beck, 2003). Ebenso empfehlen die «Global Partners on Self-Management in Cancer» diesen Beratungsansatz für eine nachhaltige Verhaltensänderungen im Selbstmanagement (Howell et al., 2020).

Die Problemfelder werden im Gesprächsleitfaden mit dem Selbsteinschätzung-Instrument, dem Distress Thermometer erhoben. Nationale (Sivanathan & Kaufmann-Molnár, 2021), wie auch internationale Richtlinien (NCCN, 2022) empfehlen das Distress Thermometer als Screeninginstrument. Nachdem das ausgefüllte Distress Thermometer mit der krebsbetroffenen Person besprochen ist, findet eine pflegerische Beratung bezogen auf die Problemfelder statt. Gemeinsam mit der krebsbetroffenen Person werden anspruchsvolle Ziele nach der SMART Methode (Doran, 1981) definiert.

Um die gesetzten Ziele zu erreichen, ist die Umsetzung von konkreten Massnahmen im Rehabilitationsalltag von zentraler Bedeutung, Sobald die krebsbetroffene Person zusammen mit der Pflegefachperson eine Massnahme erstellt hat, wird die Zuversicht der Umsetzung der Massnahme im Alltag mit einer numerischen Skala (0 – 10) gemessen. Eine hohe Zuversicht ist ein wichtiger Selbstwirksamkeitsindikator und trägt zur Zielerreichung bei (Bandura, 1977; Lorig & Holman, 2003). Eine Massnahme zur Bekämpfung der Fatigue-Problematik ist ein zweimal täglicher Spaziergang mit einer Dauer von 15 Minuten. Die Zuversicht bezüglich der Umsetzung der Massnahme würde wie folgt erfragt «Wie zuversichtlich sind Sie auf einer Skala von 0 (gar nicht zuversichtlich) bis 10 (absolut zuversichtlich), dass Sie während Ihres Aufenthaltes zweimal täglich während 15 Minuten spazieren werden?» Liegt der Wert unter sieben, soll nach der Literaturempfehlung eine geeignetere Massnahme gesucht werden (Lorig & Holman, 2003).

Resultate der Machbarkeitsstudie

Im Oktober 2021 haben wir den Gesprächsleitfaden bei insgesamt 15 Betroffenen in je zwei Pflegeberatungen über den Zeitraum von vier Wochen getestet. Dabei wurden strukturelle (Art und Anzahl Problemfelder, Ziele, Zuversicht) und Prozessziele (Gesprächsdauer, Vor-Nachbereitungszeit, Zufriedenheit) gemessen.

Krebsbetroffene gaben im Distress Thermometer als Mittelwert eine Belastung von 4.8 (Spannbreite (SP) 1 – 9) an. Die meistgenannten Problemfelder waren Schmerz (n = 10), gefolgt von Erschöpfung, Schlaf, Essen, Ängste und Traurigkeit (je n = 7). Darauf basierend wurden die meisten Ziele im Bereich der Schmerz- und Fatigue-Bekämpfung und der Ernährung (je n = 5) gesetzt. Im Durchschnitt wurden im Erstgespräch pro betroffene Person 1.9 Ziele und 4.3 Massnahmen gesetzt. In einem Zweitgespräch wurde evaluiert, dass 84 Prozent aller gesetzten Ziele erreicht wurden.

Auf der Prozessebene dauerte ein Erstgespräch im Mittel 46 Minuten (Min.) (SP 20 – 60 Min.). Die Nachbereitungszeit des Erstgespräches ergab einen Mittelwert von 14 Min. (SP 5 – 30 Min.). Die Zufriedenheit der Pflegefachpersonen mit der Beratung lag im Durchschnitt bei 81 %, während die der Betroffenen bei 97 % lag.

Erreichte Ziele als Garant für eine gesteigerte Lebensqualität?

Dieses Projekt zeigt auf, wie ein forschungsbasierter Gesprächsleitfaden in Pflegeberatungen zur Zielerreichung führen kann. Die meistgenannten Problemfelder vom Distress Thermometer sind in den Zielsetzungen ersichtlich. Da die Mehrzahl aller Ziele realisiert wurde, sind demnach mit den Betroffenen erreichbare Ziele mit geeigneten Massnahmen gesetzt worden. Die hohen Zufriedenheitswerte von Pflegefachpersonen und Krebsbetroffenen zeigen, dass der Gesprächsleitfaden im Praxisfeld gut akzeptiert wurde.

Inwieweit das Erreichen von anspruchsvollen Zielen in der Pflegeberatung die Lebensqualität von Krebsbetroffenen in der onkologischen Rehabilitation beeinflusst, kann nicht abschliessend beantwortet werden. So wird die Lebensqualität durch viele Kontextfaktoren beeinflusst, die sich nur schwer in einer Forschungssituation kontrollieren lassen. Nichtsdestotrotz half uns die systematische Entwicklung des Gesprächsleitfadens, kontextuelle Faktoren mit der Forschungsevidenz und der Theorie ideal zu verbinden. Der Gesprächsleitfaden dient somit einer Förderung des Selbstmanagements der Krebsbetroffenen, was sich ebenfalls positiv auf die Lebensqualität auswirken kann.

Verena Witzig-Brändli, MScN / wissenschaftliche Mitarbeiterin, OST – Ostschweizer Fachhochschule

Nadja Wyrsch, cand. MScN / Pflegeexpertin, Kliniken Valens, Standort Gais

Nadia Gadmer, dipl Pflegefachfrau HF / Onkologische Beraterin, Zürcher RehaZentren, Klinik Davos

Ursula Blättler, BScN, cand. MAS Onkologiepflege / Expertin Onkologiepflege, Klinik Adelheid

Anne de Graaf, BScN / Pflegeexpertin, Zürcher RehaZentren, Klinik Davos

Andrea Kobleder, Prof. Dr. phil / Co-Leiterin Kompetenzzentrum Onkologie, OST – Ostschweizer Fachhochschule

Myrta Kohler, Prof. Dr. phil / Leiterin Pflegeentwicklung, Leiterin Kompetenzzentrum Rehabilitation und Gesundheitsförderung, Kliniken Valens, OST – Ostschweizer Fachhochschule (Korrespondenzautorin: myrta.kohler@ost.ch)

Erstpublikation des Artikels: Zeitschrift Onkologiepflege 3/2022

Glasgow, R. E., Davis, C. L., Funnell, M. M., & Beck, A. (2003). Implementing practical

interventions to support chronic illness self-management. Joint Commission Journal on

Quality and Safety, 29(11), 563–574. https://doi.org/10.1016/s1549-3741(03)29067-5

Howell,D., Mayer,D.K., Fielding,R., Eicher,M. , Verdonck-de Leeuw, I. M., Johansen,

C., the Global Partners for Self-Management in Cancer (2020). Management of Cancer and Health After the Clinic Visit: A Call to Action for Self-Management in Cancer Care. Journal of the National Cancer Institute, 113(5), 523–531.

https://doi.org/10.1093/jnci/djaa083

Levack, W. M. M., Weatherall, M., Hay-Smith, E. J. C., Dean, S. G., McPherson, K., & Siegert, R. J. (2015). Goal setting and strategies to enhance goal pursuit for adults with acquired disability participating in rehabilitation. The Cochrane Database of

Systematic Reviews, 2015(7), CD009727.

https://doi.org/10.1002/14651858.CD009727.pub2

Mayrhofer, L., Mrak, L., Kobleder, A., & Kohler, M. (2021). Die Rolle von Pflegefach-

personen in der onkologischen Rehabilitation. Pflege, 1–9.

https://doi.org/10.1024/1012-5302/a000810r