- Tabus in der Onkologiepflege

Am diesjährigen OPS-Kongress standen Tabus im Mittelpunkt. Welche Themen wagen Patient/-innen, aber auch Gesundheitsfachpersonen oft nicht anzusprechen? Wie wirkt sich dieses Unaussprechliche auf die Lebens- und die Pflegequalität aus? Und sollen Tabus überhaupt überwunden werden? Mit diesen Fragen beschäftigten sich am Kongress namhafte Referent/-innen und über 600 Teilnehmende.

Begrüsst wurden die Kongressteilnehmenden von Prof. Manuela Eicher, Präsidentin Onkologiepflege Schweiz, Matthias Hellberg-Naegele, Co-Präsident der Akademischen Fachgesellschaft Onkologiepflege (AFO), und Natacha Szüts, Mitglied der AFO. Danach ging es gleich «in medias res»: Prof. Dr. med. Friedrich Stiefel, Leiter Klinik für Konsiliarpsychiatrie am Universitätsspital Lausanne, erläuterte den Umgang mit dem Tabu des Todes.

Was sind Tabus?

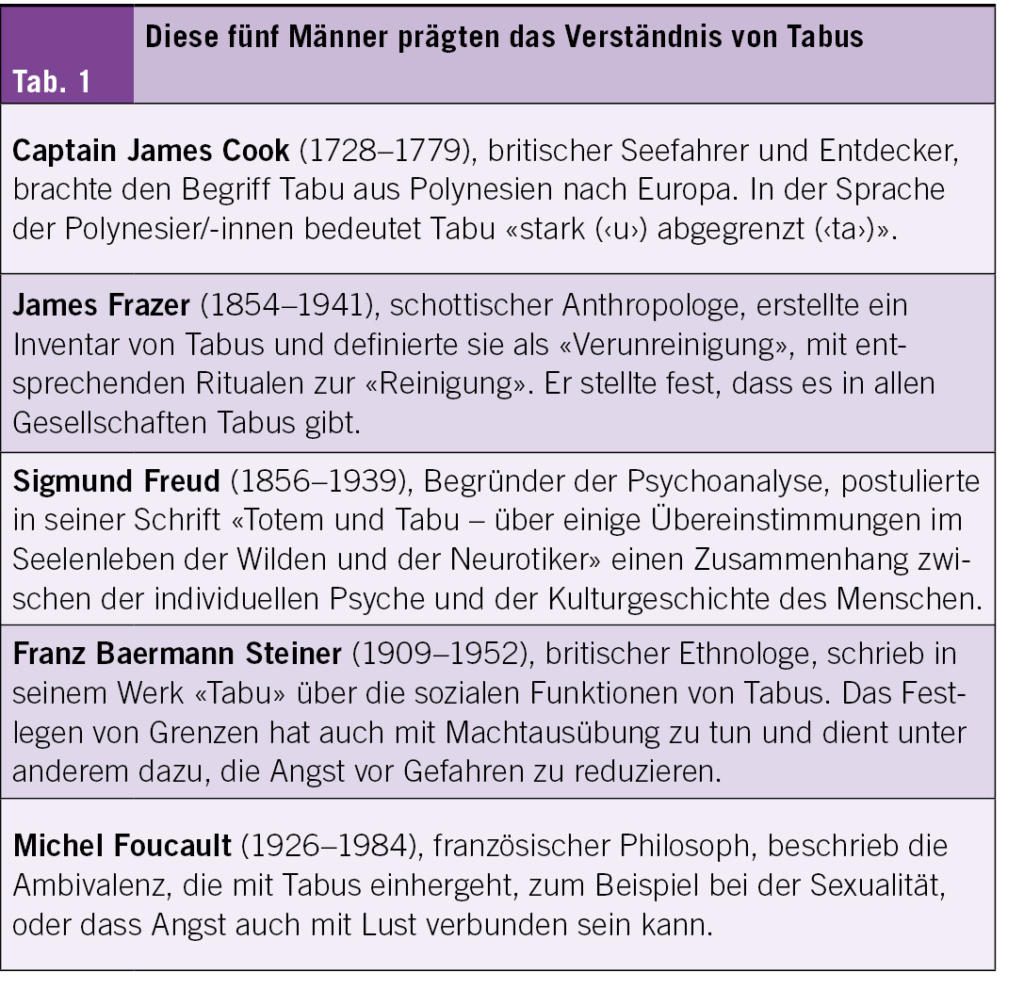

Tabus sind unausgesprochene Verbote, die beispielsweise Personen, Gegenstände, Handlungen oder Gedanken betreffen und das Darüber-Sprechen, Ansehen, Berühren oder Handeln verbieten. Als Teile von Kulturen beeinflussen Tabus das Weltverständnis, die soziale Ordnung und die Orientierung der Menschen. Fünf Männer prägten unser Verständnis von Tabus massgeblich (Tab. 1).

Hierzulande ist beispielsweise Inzest ein Tabu, und auch über den bevorstehenden Tod wird in der Regel nicht gesprochen. Hemmungen und Scham sind mit Tabus eng verknüpft. «Durch die Rationalisierung und Individualisierung werden Tabus stark abgebaut», erklärte Prof. Stiefel, «denn sie funktionieren nur in einer Gesellschaft mit starkem Zusammenhalt, in der viele das Gleiche denken.» Gleichzeitig kann man mit dem Brechen von Tabus grosse Aufmerksamkeit – unter anderem von Medien – generieren, was oft gezielt ausgenutzt wird.

Der Tod als Tabu

In unserer Gesellschaft ist der Tod ein Tabu. Dabei muss man unterscheiden zwischen dem anonymen und dem persönlichen Tod. Der anonyme Tod, der uns persönlich nichts angeht, ist in Krimis, im Fernsehen, in Serien und Filmen fast allgegenwärtig und dient der Unterhaltung. Der persönliche Tod hingegen, der Familienmitglieder, Freund/-innen oder Bekannte betrifft, wird oft «delegiert» an Spitäler und Pflegeheime. Grundsätzlich lässt sich das Todestabu nicht eliminieren, da Menschen im Gegensatz zu Tieren ein Bewusstsein für den Tod und daher auch Angst vor ihm haben.

Auch in der Medizin ist der Tod ein Tabu. «Als ich vor 35 Jahren Assistenzarzt war, war der Tod noch so stark tabuisiert, dass Sterbende auf der Visite nicht mehr besucht wurden. Kurz vor ihrem Tod stellte man sie im Bett ins Badezimmer, damit sie die anderen Patient/-innen nicht störten», erzählte der Referent. «Diese Zeiten sind glücklicherweise vorbei, doch der Umgang mit dem Tod ist immer noch schwierig.» Entweder gilt er als «Krankheit», die sich nicht beherrschen lässt, er wird im Rahmen von Sterbehilfe «kontrollierbar», oder man delegiert ihn an die Palliativmedizin. Es gibt heute zwar mehr Ratschläge und Empfehlungen rund um den Tod, aber es herrscht auch das Ideal des «stillen», akzeptierenden, konfliktlosen, dankbaren Todes. Ein Tod, der nicht so verläuft, gilt als «unguter» Tod.

Heute werden Tabus oft als Hindernisse betrachtet, die es zu überwinden gilt. Doch ist das wirklich so? Müssen Tabus in jedem Fall sinnvoll gebrochen werden? Und warum sind wir so davon überzeugt, dass wir sie überwinden müssen? Prof. Stiefel gab auf diese Fragen keine Antworten, sondern stellte sie als Denkanregungen in den Raum. Zum Abschluss betonte er: «Viele Menschen denken, es genüge, Tabus anzusprechen, um sie zu überwinden. Doch das ist nicht so.»

Screening zu psychosozialen Belastungen

In vielen Spitälern werden Patient/-innen auf ihre psychosoziale Belastung gescreent. So lässt sich im Idealfall frühzeitig erkennen, welche Personen im psychosozialen Bereich Beratung und/oder Unterstützung benötigen. Denn eine starke Belastung ist nicht nur für die betroffene Person nachteilig (geringere Lebensqualität, häufigere Therapieabbrüche, schlechtere Compliance etc.), sondern auch für ihr Umfeld. Das Instrument, das am häufigsten für das Screening eingesetzt wird, ist das Belastungsthermometer (BT). Wenn Pflegende mit Patient/-innen über die psychosoziale Belastung sprechen, geht es oft auch um Tabuthemen wie Finanzen, Tod oder Sexualität – die Tabuisierung kann verhindern, dass ein Screening überhaupt durchgeführt wird oder dass die Patient/-innen daran teilnehmen wollen. Anna Götz, Ph.D., Pflegeexpertin CCCZ und Pflege Ambulant, Universitätsspital Zürich (USZ), untersuchte diese Zusammenhänge am USZ. Am Kongress stellte sie die Ergebnisse ihrer Studie vor.

Am USZ werden 40 % der onkologischen Patient/-innen mittels BT gescreent. Dabei ergibt sich bei rund 47 % eine hohe Belastung (Cut-off-Wert > 5 Punkte). 9.4 % der betroffenen Personen werden an die Psychoonkologie überwiesen, 40 % an den Sozialdienst. Bei rund der Hälfte der stark belasteten Patient/-innen findet ein zweites Screening statt (Evaluation); 19 % verweigern ein zweites Screening. Nicht gescreent werden eher:

• Ältere resp. multimorbide Patient/-innen

• Patient/-innen, bei denen kulturelle oder sprachliche Barrieren bestehen

• Patient/-innen mit bekannten psychiatrischen Erkrankungen

Menschen mit psychiatrischen Krankheiten werden unter anderem deshalb seltener gescreent, weil die Pflegenden davon ausgehen, «dass diese ja schon einen Psychiater haben». Psychisch Kranke erhalten zur Therapie der psychosozialen Belastung auch weniger Psychopharmaka als andere Patient/-innen.

Hindernisse beim Screening

Der Zeitpunkt des Screenings wird individuell angepasst. Am Tag des Eintritts besteht manchmal noch ein ungenügendes Vertrauensverhältnis zwischen Pflegenden und Patient/-in. Als schwierig beim Screening empfinden Pflegende unter anderem, dass Räume für private Gespräche fehlen, dass zwischen ihrer Wahrnehmung und den Äusserungen der Patient/-innen eine Diskrepanz besteht, und dass es oft schwierig ist, die Angehörigen einzubeziehen. Damit wirklich gescreent wird, ist wichtig, dass das Screening in einer Institution auch gefördert wird; dafür braucht es genügend Informationen und Ressourcen, eine elektronische Screeningmöglichkeit, interprofessionelles Belastungsmanagement, Wissen über die Aufgaben der psychosozialen Dienste etc.

Mit dem Screening allein ist es aber nicht getan, denn das Ergebnis des Screenings muss sinnvolle Interventionen zur Folge haben. Auch hier gibt es verschiedene Stolpersteine, zum Beispiel wenn die Screeningresultate nicht gut dokumentiert werden können, wenn Pflegende ihre Zuständigkeit hinterfragen oder wenn in einem somatisch geprägten Umfeld psychosoziale Probleme als «nicht wichtig genug» gelten.

Eine Mehrheit der Personen, bei denen das Screening eine hohe Belastung zeigt, lehnt aus verschiedenen Gründen eine Überweisung an die Psychoonkologie ab (Tab. 2), doch ein Drittel ist unentschlossen. Dabei besteht auch das Problem des Nudging, also der subtilen Beeinflussung des Patientenwillens. «Wenn Angehörige beim Screening dabei sind, geben die Patient/-innen oft eine geringere Belastung an als wenn sie beim Screening mit der Pflegefachperson allein sind», erwähnte Frau Götz.

Wissen und Macht

Prof. Dr. psych. Francesca Bosisio, Hochschule für Ingenieurwesen und Management des Kantons Waadt, und Laure Bonnevie, Gründerin von «Histoire de mots», Lausanne, informierten darüber, warum es während des Genesungsprozesses wichtig ist, über alle bestehenden Probleme diskutieren zu können. Patient/-innen müssen sich bei einer onkologischen Krankheit auf verschiedenen Ebenen an Neues anpassen. Die Erkrankung selbst, die Therapien, die Symptome und die daraus entstehenden Nachteile sind existenzielle Herausforderungen. Daneben müssen die Betroffenen einen kohärenten Behandlungsverlauf mitgestalten (Termine einhalten, Unsicherheiten aushalten, Beziehungen aufbauen, Erklärungen verstehen etc.) und ihren Alltag neu organisieren. Fehlen den Patient/-innen Informationen, bedroht das ihre Autonomie. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass Pflegende gut informieren und auch «unangenehme» Themen wie Geld, Sexualität und Tod ansprechen. Da Krebs bei immer mehr Menschen zu einer chronischen Krankheit wird, bleiben Belastungen über eine lange Zeit bestehen und können die Erholung und den Weg zu einer positiven Haltung behindern. Entscheidend beim «brechen» von Tabus ist, dass ein Vertrauensverhältnis zwischen Patient/-in und pflegender Person besteht.

Prognose einschätzen: mit Tools oder mit Bauchgefühl?

Die Prognose einer Patientin oder eines Patienten ist oft «The elephant in the room» – etwas, das immer mitschwingt, das sich aber niemand anzusprechen wagt. Fachpersonen fällt es oft schwer, über die Prognose zu sprechen, obwohl die Patient/-innen sich oft brennend dafür interessieren («Wie lange habe ich noch?»). «Viele Mediziner/-innen fürchten Prognosen, denn es handelt sich immer um Wahrscheinlichkeiten», sagte Dr. med. Andreas Ebneter, Kaderarzt Universitäres Zentrum für Palliative Care, Inselspital Bern. Oft sind Fachpersonen bei der Prognoseeinschätzung überoptimistisch. Die Prognosen werden mit den Berufsjahren resp. der Erfahrung der Fachperson genauer; besteht jedoch eine enge Beziehung zwischen Fachperson und Patient/-in, nimmt die Genauigkeit der Prognose ab.

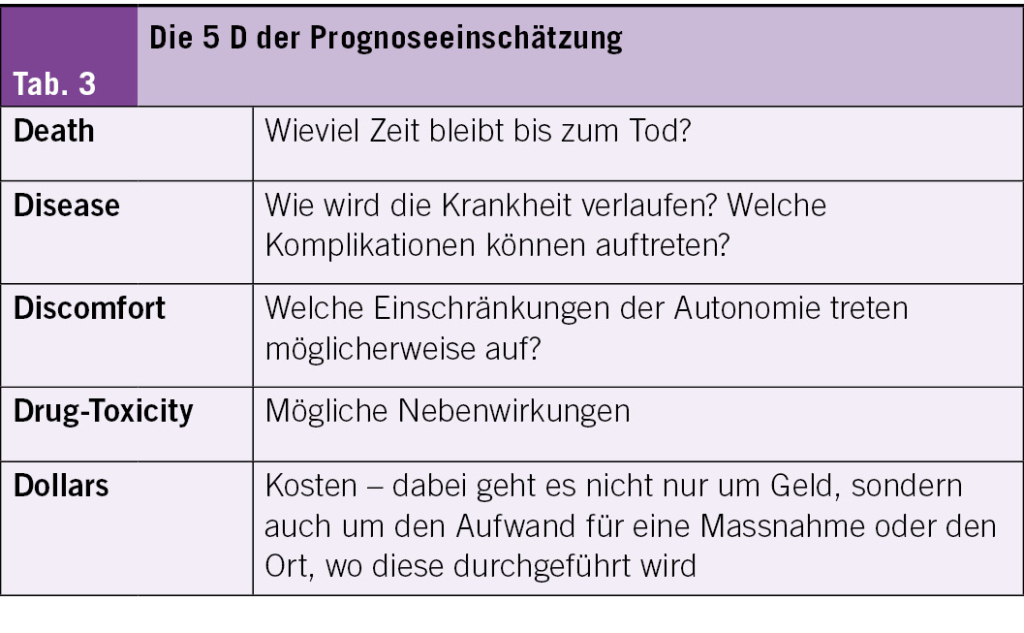

Das Thema Prognose umfasst weit mehr als den zeitlichen Aspekt, denn es geht dabei nicht nur darum, wie lange ein Mensch noch lebt, sondern auch, wie er diese Zeit gestalten kann und wie seine Lebensqualität dabei ist. Das Einschätzen der Prognose sollte deshalb die «5 D» umfassen: Zeit bis zum Tod, Verlauf, Einschränkungen, Nebenwirkungen und Kosten (Tab. 3). Manche Aspekte lassen sich aber in der Regel nicht voraussagen:

• Zeitpunkt einer Komplikation

• Ausmass der Lebensbedrohung

• Subjektives Leiden und Angst der betroffenen Person

• Reaktionszeit der «Retter/-innen»

• Zustand nach einer Notfallbehandlung

• Auswirkungen auf das Denken, die Autonomie und die Funktionen der betroffenen Person

Verschiedene Tools können die Prognoseeinschätzung unterstützen, unter anderem ePrognosis (https://eprognosis.ucsf.edu/index.php), P-Cares-D und der Palliative Prognostic Score (PaP). Diese sind in verschiedenen Settings validiert und oft recht genau. «Aber kein Tool schneidet besser ab als die klinische Einschätzung, also das Bauchgefühl», erklärte Dr. Monica C. Fliedner, MSN, Pflegeexpertin APN Onkologie/Palliative Care, Co-Leiterin Universitäres Zentrum für Palliative Care, Inselspital Bern.

Prognose und Palliative Care

In der Palliative Care plant man bei Entscheidungsfindungen bei fortgeschrittenen Krankheiten doppelt: mit einem Gut- und einem Schlechtwetterplan, je nach Verlauf der Krankheit. Das Motto lautet: «Prepare for the worst, hope for the best». Diese Pläne können den Betroffenen die Angst nehmen, dass man irgendwann nichts mehr machen kann und sie dann von den Fachpersonen fallen gelassen werden. Den Fachpersonen nimmt die vorausschauende Planung die Angst, einer Patientin resp. einem Patienten nichts mehr anbieten zu können und hilflos zu sein.

Für die Vorausplanung sind drei Aspekte wichtig: Was der Mensch hat (Diagnose, Therapieoptionen), woran er leidet (problem- und funktionsorientiert) und wer er ist (individuelle, lebensgeschichtliche Faktoren). Man orientiert sich mehr an den Zielen, die erreicht werden sollen, und weniger an der Überlebenszeit. Dabei werden diagnosespezifische Massnahmen, beispielsweise eine palliative Chemotherapie, mit problem- und patientenspezifischen Massnahmen wie Symptommanagement kombiniert (Concurrent Care, CoCa). Die vorausschauende Planung ist quasi der Regenschirm, der hervorgeholt wird, wenn es regnet.

Dr. med. Eva Ebnöther

Medical Writing, Lektorin «Onkologiepflege»

Erstpublikation

in der Zeitschrift Onkologiepflege 02/2024