- Wie die Lebensqualität erhalten?

Für Betroffene sind kutane Nebenwirkungen in der Regel schmerzhaft und eine psychische Belastung. Hautveränderungen beeinflussen die Erscheinung und das eigene Körperbild. Sie sind oftmals stigmatisierend, schränken den Alltag ein und können die Lebensqualität negativ beeinflussen.

Lebensqualität ist eine subjektive Wahrnehmung. Sie ist individuell und vielschichtig. Lebensqualität beinhaltet unterschiedliche Bereiche des körperlichen, seelischen, geistigen und sozialen Wohlbefindens. Für viele Menschen bedeutet Lebensqualität, im Alltag funktionsfähig, sozial eingebettet und beschwerdefrei zu sein.

Folgen von kutanen Nebenwirkungen

Nebenwirkungen an der Haut, verursacht durch die medikamentöse Tumortherapie, können am ganzen Körper auftreten. Mögliche Hautphänomene sind Exantheme und durch das Hand-Fuss-Syndrom (HFS) verursachte Fissuren. Auch kann die Therapie zu Nagel- und Schleimhautveränderungen sowie Pruritus führen. Dermatologische Veränderungen können für die Betroffenen sehr schmerzhaft sein. Der Juckreiz, aber auch offene Stellen an Händen und Füssen, schränken die Aktivitäten des täglichen Lebens ein. Verrichtungen wie Hände waschen, Gegenstände berühren, sich anziehen, Haus- oder Gartenarbeit werden für Betroffene mit lädierter Haut sehr beschwerlich.

Die Haut ist ein Sinnesorgan. Wir können Dinge ertasten und über die Haut mit anderen Menschen in Kontakt treten. Begrüssungsrituale mit Berührung sind unserem Kulturkreis verankert. Viele Emotionen kommen über die Haut zum Ausdruck, zum Beispiel das Erröten des Gesichts bei Aufregung. Die Haut und die Körperästhetik haben in der Gesellschaft eine grosse Bedeutung. Dermatologische Veränderungen an exponierten Körperstellen sind für andere Menschen sichtbar, was das Körperbild der Betroffenen stark verändert. Sichtbare Hauterscheinungen können Betroffene stigmatisieren und Gefühle wie Trauer, Wut, Ohnmacht, Ekel und Ängste zum eigenen Erscheinungsbild auslösen. Soziale Kontakte werden aus Schamgründen gemieden, Betroffene ziehen sich zurück.

Studien zur Lebensqualität

Studien bestätigen, dass therapiebedingte Nebenwirkungen die Lebensqualität negativ beeinflussen können. Mazzotti et al. führten 2011 ein Beobachtungsstudie zur Lebensqualität bei Tumorpatientinnen und -patienten durch. Ziel der Studie war, Auswirkungen von behandlungsbedingten Nebenwirkungen zu erfassen. Die Messung erfolgte mit dem Messinstrument Medical 36-Item Short Form Survey. Dieses umfasst Fragen zur physischen Funktion, zu körperlichen Schmerzen, Gesundheit und Vitalität, zu sozialen funktionellen Rollen, zur psychischen sowie körperlichen und geistigen Gesundheit. Weiter werden Veränderungen des Gesundheitszustands während der letzten zehn Monaten erfragt. 72% der Befragten erlebten durch die Therapie Behandlungssymptome, die sich negativ auf die Lebensqualität auswirken. Die Studie legt nahe, dass behandlungsbedingte Nebenwirkungen ein grosses Risiko für eine körperliche Beeinträchtigung darstellen. Das psychische Wohlbefinden der betroffenen Personen wird unabhängig von psychischer Erkrankung, Geschlecht, Schwere der Erkrankungen, Zeit, Diagnose und Krebsart negativ beeinflusst.

Urakawa et al. untersuchten 2019 in einer Beobachtungsstudie, welche dermatologischen Hautveränderungen die negativsten Auswirkungen auf die Lebensqualität hatten. Bei 67 Patientinnen und Patienten mit Immuntherapie und Kinaseinhibitoren wurde anhand des Dermatological Life Quality Index (DLQI) die Lebensqualität erfragt. Der Altersmedian der Teilnehmenden betrug 71 Jahre. Personen mit vorbestehenden Hauterkrankungen wurden nicht in die Studie eingeschlossen. Die Studie ergab, dass im Hinblick auf die Lebensqualität keine signifikanten Unterschiede bezüglich Alter und Geschlecht bestanden. Das HFS schränkte Betroffene am stärksten ein. Die Studie bestätigte, dass Hauterkrankungen, die durch Tumormedikamente verursacht werden, Auswirkungen auf die Lebensqualität haben. Besonders Prävention und Behandlung des HFS sollte während der Tumortherapie berücksichtigt werden. Wichtig bei der Begleitung von Betroffenen ist, dass Hilfsmittel und Möglichkeiten zur Linderung von schmerzhaften Hand- und Fussläsionen eingesetzt werden.

Begleitung der Betroffenen

Studien und Praxiserfahrungen zeigen, dass Betroffene bei der Verabreichung von medikamentösen Tumortherapien eine frühzeitige Information über die korrekte Einnahme der Medikamente und deren Nebenwirkungen benötigen. Mit gezielter Wissens- und Kompetenzvermittlung durch Fachpersonen erlangen die Patientinnen und Patienten Gesundheitskompetenzen im Themengebiet. Das bedeutet, dass Betroffene fähig sind, Entscheide zu treffen, die sich positiv auf die Gesundheit auswirken.

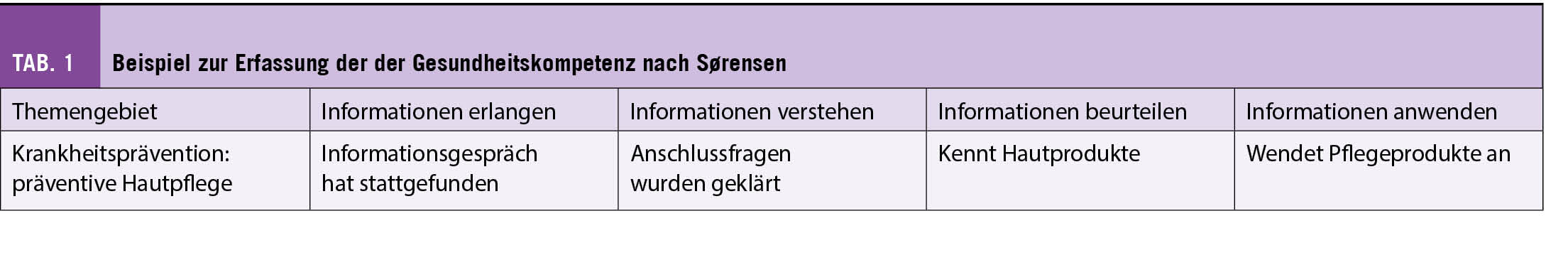

Sørensen et al. entwickelten 2012 ein Modell zur Erfassung der Gesundheitskompetenz. Sie beschrieben diese anhand von zwölf Dimensionen. Das Modell besteht aus den drei Bereichen Krankheitsprävention, Krankheitsbewältigung und Gesundheitsförderung. Die einzelnen Bereiche werden in vier Unterbereiche eingeteilt: Informationen erlangen, Informationen verstehen, Informationen beurteilen und Informationen anwenden (Tab. 1).

Mit dem Konzept Empowerment können Betroffene zusätzlich gestärkt werden (Quint-Essenz 2016). Empowerment ist ein Lernprozess mit dem Ziel, Betroffene zu befähigen, ihr Leben selbstständig zu gestalten. Ressourcen, Stärken, Kompetenzen und vorhandenes Handlungswissen werden im Prozess gefördert. Empowerment bedeutet auch, neue Erfahrungen zu sammeln und Fähigkeiten zu entwickeln, um die Kontrolle über das eigene Leben zu behalten.

Schlussfolgerung

In der Onkologie sind Therapien oft komplex, da sie von Nebenwirkungen, Langzeitfolgen und psychischer Belastung geprägt sind. Informationen zu möglichen Nebenwirkungen müssen bei Therapiestart vermittelt und Gesundheitskompetenzen aufgebaut werden. Fragen zur Lebensqualität sind in die Begleitung einzubeziehen und bei der Wahl der Interventionen zu berücksichtigen. Mit Empowerment sollen Betroffene und ihre Angehörigen im Umgang mit der Erkrankung gestärkt werden. Dermatologische Veränderungen müssen frühzeitig mit gezielten Interventionen gelindert werden, damit die aktive Alltagsgestaltung und die Lebensqualität erhalten bleiben.

Maria Häni-Di Mauro

Master of Advanced Studies

Wundexpertin SAfW, Stoma-, Wund- und Inkontinenzberatung NDK

Stv. Leiterin Pflegeentwicklung, Pflegeexpertin, Wund- und Stomaberaterin

Spital Emmental

3400 Burgdorf

maria.haeni@spital-emmental.ch

Erstveröffentlichung: Onkologiepflege Schweiz 3/2022

Bundesamt für Gesundheit (BAG). (2019). Gesundheitskompetenz. Zugriff am 29.02.20. Verfügbar unter https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/strategie-und-politik/nationalegesundheitspolitik/gesundheitskompetenz.html

Haslbeck, J., Klein, M. & Schumacher, S. (2013). Selbstmanagement bei Krebs

fördern. Onkologiepflege, 3, 5-8.

Mazzotti, E., Antonini Cappellini, G., Buconovo, S., Morese, R., Scoppola, A.,

Sebastiani, C., et al. (2011). Treatment-related side effects and quality of life in cancer patients. Support Care Cancer, 20, 2553–2557.

Panfil, E. & Schröder, G. (2015). Pflege von Menschen mit chronischen Wunden

(3. korrigierte und ergänzte Auflage). Bern: Hans Huber Verlag.

Urakawa, R., Tarutani, M., Kubota, K. & Uejima E. (2019). Hand Foot Syndrome

Has the Strongest Impact on QOL in Skin Toxicities of Chemotherapy. Journal of Cancer, 10 (20), 4846-4851.

Quint-Essenz. (2016). Gesundheitsförderung Schweiz Empowerment. Zugriff am 29.02.2020. Verfügbar unter https://www.quint-essenz.ch/de/topics/1248

Sørensen, K., Van den Broucke, S., Fullam, J., Doyle, G., Pelikan, J., Slonska, Z. et al. (2012). Health literacy and public health: A systematic review and integration of definitions and models. BMC Public Health, 1-13.