- Dyskinésies et tremblement de la personne âgée

Les dyskinésies de la personne âgée sont fréquentes et souvent mixtes. Après avoir écarté une cause médicamenteuse, un examen clinique permet généralement de poser un diagnostic de probabilité correcte moyennant la connaissance de quelques règles. Le syndrome parkinsonien du sujet âgé nécessite les mêmes principes, toutes les deux demandent un doigté sur le traitement sans écarter pour certains cas sévères des traitements plus invasifs avec l’ aide d’ un centre spécialisé.

Les mouvements anormaux sont présents chez plus d’ une personne sur trois au delà de 75 ans. Ces mouvements, souvent négligés, peuvent être une source d’ inconfort.

Les tremblements

Un tremblement est une oscillation rythmique autour d’ une articulation. Tremblement de repos sur un segment de membre en relaxation (classiquement parkinsonien avec arrêt au début de l’ action et ré-émergence en posture), d’ action s’ il apparaît lors d’ un mouvement seulement, postural s’ il s’ exprime le mieux au maintien d’ une posture, intentionnel s’ il s’ aggrave proche de la cible, et mixte en cas d’ association de ces sous-types.

Le tremblement postural ou essentiel (s’ il débute dans la jeunesse ou avant 75 ans), lié à l’ âge s’ il apparaît après 75 ans, est le plus fréquent rencontré dans la population âgée. La réponse à l’ alcool prédit généralement une réponse favorable aux bêta-bloquants, de même qu’ à la primidone (2-3 x 25-50 mg) qui peut cependant aggraver des troubles cognitifs, une somnolence et des troubles de l’ équilibre. Le lévétiracétam, le topiramate ou de zonizamide, voire la clozapine, peuvent être envisagés en cas d’ échec. Les cas sévères peuvent justifier le traitement par ultrasons focalisés (non invasif), une thalamotomie ou un stimulateur VIM (sans limite d’ âge) ; le gamma knife a été récemment déconseillé, avec un effet retardé à 6 mois. Un traitement bilatéral peut entraîner une dysarthrie et un trouble d’ équilibre. Le trémor céphalique répond très bien à la toxine botulique. Le tremblement cérébelleux, plus lent (3 Hz) avec une composante proximale ne répond pas aux traitements médicamenteux et la chirurgie n’ est indiquée que s’ il n’ y a pas d’ ataxie cinétique. Un tremblement associé à une ataxie et un trouble cognitif doit suggérer également le FAXTAS (prémutation de l’ X fragile avec un autisme ou un retard mental à rechercher dans la deuxième génération) avec une anomalie de signal dans les pédoncules cérébelleux moyens à l’ IRM.

Les dyskinésies

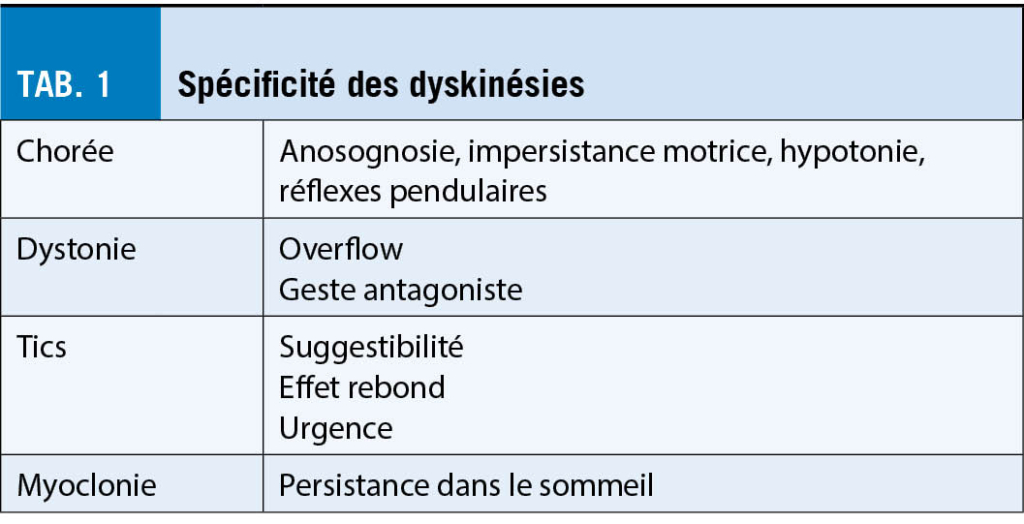

Les dyskinésies oro-facio-masticatrices sont les mouvements anormaux les plus souvent rencontrés après le tremblement postural chez le patient âgé. Fréquentes chez les édentés, elles sont quasi ubiquitaires chez les patients encore sous neuroleptiques de première génération. Les formes stéréotypées et les formes dystoniques sont les plus fréquentes, parfois très grossières avec protrusion de la langue. Ces dyskinésies répondent généralement bien aux neuroleptiques atypiques comme la quétiapine ou la clozapine. Les traitements anticholinergiques sont contre-indiqués, pouvant aggraver des troubles cognitifs chez le patient âgé. Le tableau 1 résume les spécificités des dyskinésies.

Les myoclonies sont de brèves contractions (myoclonies positives) ou une perte soudaine de tonus musculaire (myoclonies négatives, astérixis ou flapping tremor), non suppressibles et persistant dans le sommeil. Elles peuvent être spontanées, à l’ action, en réponse à une stimulation sensitive, focales et multifocales. Il convient d’ exclure en premier lieu une pathologie métabolique ou toxique surtout si les myoclonies sont associées à un état confusionnel. Elles sont de mauvais pronostic en présence de troubles cognitifs progressifs : on les rencontre dans les variantes rapides de maladie à corps de Lewy, d’ Alzheimer ou de Creutzfeldt-Jakob, plus rarement dans une maladie auto-immune. Le clonazépam et le lévétiracétam sont les médicaments de choix.

La chorée consiste en des mouvements brefs, rapides, sans but, de flexion-extension rotation ou croisement rapides, fluents le long des membres de façon proximo-distale ou vice-versa, et sur la face mimant des tics, augmentant au stress et à l’ action, dont le patient est anosognosique ou qu’ il camoufle. Les signes spécifiquement associés à rechercher sont l’ hypotonie, des réflexes pendulaires, une impersistance motrice (impossibilité à maintenir une posture ou un mouvement fixe, «milk man sign» en serrant la main).

L’ hémichorée-hémiballisme est la présentation d’ origine vasculaire microangiopathique la plus fréquente, répondant bien aux neuroleptiques si elle perdure ou entraîne une décompensation cardiaque (halopéridol, rispéridone, clozapine, olanzapine). L’ IRM est souvent négative.

L’ hyperglycémie fait une chorée avec un hypersignal dans le putamen et disparaît avec le traitement de la cause. Les chorées autoimmunes (lupus, anticorps anti-neuronaux) répondent bien aux corticoïdes. La polyglobulie et les endocrinopathies (thyroïdiennes) sont régressives au traitement de la cause. La chorée sénile est une entité débattue, elle peut cacher une chorée de Huntington avec peu de triplets. Associée à des troubles cognitifs rapides, elle peut débuter une maladie à prions.

Une dystonie, soit une co-contraction durable des muscles agonistes et antagonistes engendrant des postures anormales associées à des mouvements anormaux (tremor brusque, myoclonies, athétose…) peuvent se voir surtout au niveau axial cervical, rachidien ou des membres, voire du visage. Les signes spécifiques sont le geste antagoniste qui la fait disparaître momentanément, l’ overflow (diffusion aux zones proches). Étant des pathologies génétiques ou lésionnelles, les dystonies se rencontrent plutôt chez le jeune à l’ exception du syndrome cortico-basal. L’ hémispasme facial, classé dans les dystonies, n’ en n’ est pas vraiment une. Ce sont des contractions toniques ou rythmiques intermittentes synchrones sur la branche supérieure et inférieure du nerf facial, la cause est soit compressive (boucle vasculaire), post paralysie faciale ou sans cause évidente. Comme le blépharospasme, il répond très bien à la toxine botulique, les cas graves ou résistants peuvent répondre à la chirurgie décompressive microvasculaire. Le traitement de choix des dystonies est la toxine botulique et dans les cas graves ou résistants, la stimulation pallidale.

Les tics ont généralement disparu chez la personne âgée, sauf peut-être pour les formes très rares tardives sur neuroleptiques ou post AVC. Ils peuvent être moteurs, sensitifs, psychiques, cloniques, toniques, simples ou complexes. La plupart sont héréditaires, les formes postencéphalitiques, post-traumatiques ou postanoxiques sont rares. Leurs signes spécifiques sont le rebond après demande d’ arrêt complet de tout mouvement pendant 1 minute, la suggestibilité qui les fait apparaître, et la sensation d’ urgence si on les empêche. Les neuroleptiques (aripiprazole, tiapride, clozapine, olanzapine) sont en principe efficaces, les formes graves peuvent répondre à la stimulation pallidale.

Le syndrome des jambes sans repos est très fréquent (10-15 %) chez la personne âgée. Il associe une sensation désagréable mal descriptible (bulles, agacement, agitation, douleurs…) associée à une disparition des sensations momentanée par une activité motrice (marcher, frotter, doucher, pédaler…). Les agonistes de la dopamine de longue durée (pramipexole ER, rotigotine patch, ripinirole MODUTABS) sont à préférer à la L-dopa (qui s’ accompagne rapidement d’ une augmentation des symptômes) et un déplacement sur la journée. Certains cas sévères ne répondent qu’ à des opiacés (oxycontin…) ou des benzodiazépines (clonidine) ou de la gabapentine, parfois en association. Il faut rechercher et corriger une hyposidérémie, une anémie, une polyneuropathie.

Un syndrome parkinsonien se manifestant par tremblement de repos, rigidité, brady-hypo-akinésie, trouble de la marche (initiation, petits pas, retournement, absence de ballant, rétropulsion) et réponse à la lévodopa (au moins 30 % sur le score moteur) est fréquent chez la personne âgée, mais généralement moins grave et avec moins de dyskinésies que chez le jeune. Le syndrome parkinsonien classique dit idiopathique a tendance à disparaître du vocabulaire spécialisé tant il peut être mimé par des formes génétiques, toxiques, endocriniennes ou autoimmunes. La règle des 6 ans, avant de poser un diagnostic est devenue majeure, cet intervalle permettant aux atypies (tab. 2) de se manifester et de suspecter le diagnostic alternatif définitif.

Plusieurs sous-types cliniques sont décrits, mais les plus fréquents sont le syndrome classique avec des dyskinésies après 3-5 ans, le syndrome de paralysie supranucléaire progressive de type Richardson, le syndrome cortico-basal, la maladie à corps de Lewy, les atrophies multisystémiques de type parkinsonien ou cérébelleux et le fourre tout des syndromes atypiques dont le parkinsonisme vasculaire micro-angiopathique.

Les troubles de la marche dits fronto-striés, aussi appelés parkinsonisme des membres inférieurs, se reconnaissent à une difficulté d’ initiation, une sensibilité à la double tâche (parler et marcher), une difficulté au retournement avec aimantation, un polygone élargi, de petits pas mais un ballant préservé. Il n’ y a généralement pas de tremblement, de repos, de réponse à la L-dopa et leur cause est vasculaire microangiopathique, sur hydrocéphalie ou sur démence frontale. Ils sont souvent confondus avec un parkinsonisme.

Les formes génétiques sont plutôt à rechercher chez les jeunes, peuvent mimer des variantes classiques dopa-sensibles, non parkinsoniennes (dystonie, ataxie…) ou mixtes (dystonie, ataxie, motoneurone, troubles cognitifs, dyskinésies…) qui nécessitent un centre spécialisé. La maladie de Parkinson du sujet âgé évolue de façon moins agressive mais avec plus de troubles cognitivo-comportementaux et nécessite un doigté dans la médication.

Copyright Aerzteverlag medinfo AG

Service de Neurologie

Hôpital du Valais

Av Gd Champsec 90

1950 Sion

Joseph.ghika@hopitalvs.ch

Honoraires d’ Abbvie pour des séances de formation et des visites de congrès, mis sur le compte de recherche de l’ Hôpital de Sion.

◆ Les dyskinésies sont reconnaissables au lit du malade par leur aspects et leurs signes spécifiques associés.

◆ Le syndrome parkinsonien ne doit pas être considéré comme fixé avant 6 ans d’ évolution.

◆ Une confirmation de ces diagnostics nécessite au moins une visite de départ et d’ évolution chez un neurologue spécialisé.

◆ La génétique et la pathologie a fortement compliqué le diagnostic chez les jeunes, la maladie de Parkinson du sujet âgé évolue plus modérément et lentement mais avec plus de troubles cognitivo-comportementaux et des signes axiaux.

1. Wilson F Abdo et al. The clinical approach to movement disorders Nat Rev. Neurology 2010:6: 26- 37

2. Erro R et al. The role of disease duration and severity on novel clinical subtypes of Parkinson disease Park Dis Related Disord: 2020; 73: 31-34.

3. Bhidayasiri R et al. Red flags phenotyping : a systematic review on clinical features in parkinsonian disorders. Park Related Dis 2019: 59: 82-92.

la gazette médicale

- Vol. 10

- Ausgabe 6

- Dezember 2021