- Hydrocéphalie à pression normale – une mise à jour

L’ hydrocéphalie à pression normale idiopathique (HPNi) est une maladie chronique du sujet âgé, définie par la triade clinique de Hakim et Adams et associée à une dilatation du système ventriculaire à l’ imagerie cérébrale sans augmentation de la pression intracrânienne à la ponction lombaire. Malgré les progrès réalisés depuis sa première description en 1965, le diagnostic et la prise en charge de ce syndrome constituent encore un défi aujourd’ hui pour le clinicien. Outre une physiopathologie encore peu comprise et la présence de co-pathologies neurodégénératives et vasculaires souvent associées, la possible réversibilité de ce syndrome en fait une entité de grand intérêt. Pour ce faire, l’ IRM cérébrale et la ponction lombaire soustractive notamment font partie de la démarche diagnostique permettant de sélectionner les meilleurs répondants à la mise en place d’ une dérivation permanente du liquide céphalo-rachidien (LCR), traitement de choix de l’ HPN.

Idiopathic normal pressure hydrocephalus (iNPH) is a chronic disorder affecting the elderly, defined by Adams and Hakim’ s clinical triad in addition to ventricular enlargement visible at brain imaging and normal cerebrospinal pressure during lumbar puncture. Despite the progress made since its first description in 1965, the diagnosis and management of this syndrome remains a challenge for the clinician today. Besides a physiopathology still not very well understood and the presence of commonly associated neurodegenerative and vascular diseases, the possible reversibility of this syndrome makes it an entity of great interest. For this purpose, brain MRI and subtractive lumbar puncture in particular are part of the diagnostic process allowing the selection of the best responders for the implementation of a permanent cerebrospinal fluid (CSF) shunt, the treatment of choice for normal pressure hydrocephalus.

Key Words: idiopathic normal pressure hydrocephalus (iNPH), Hakim-Adams syndrome, ventriculo-peritoneal shunt

L’ hydrocéphalie à pression normale a été décrite pour la première fois en 1965 par Hakim et Adams à partir de trois cas souffrant de démence et d’ une dilatation ventriculaire sans augmentation de la pression intracrânienne (1). Ils établissaient qu’ un traitement par dérivation interne du LCR permettait de réduire les signes cliniques de la maladie. Depuis, de nombreux travaux de recherche ont été réalisés dans ce domaine et une importante littérature scientifique en lien avec cette maladie est disponible. L’ essentiel de ces études vise à déterminer les facteurs prédictifs de l’ amélioration de la symptomatologie de ces patients, après traitement neurochirurgical.

Egalement connu sous le nom de syndrome de Hakim-Adams ou d’ hydrocéphalie chronique de l’ âge adulte, l’ HPNi est une forme d’ hydrocéphalie communicante (à distinguer des hydrocéphalies obstructives) qui se caractérise par une triade clinique comprenant des troubles de la marche, une incontinence urinaire et des troubles cognitifs et est associée à un élargissement des ventricules. Etant donné la possible réversibilité de ce syndrome après la mise en place d’ une dérivation du LCR, sa reconnaissance et son diagnostic précoce sont décisifs. Cependant, la reconnaissance de cette pathologie reste un défi diagnostique en raison de la faible spécificité des signes cliniques. De plus, les co-pathologies, notamment les maladies neurodégénératives sont fréquentes lors du diagnostic de HPNi, car cette pathologie touche fréquemment des patients de plus de 80 ans, où l’ existence de co-pathologies neurologiques est souvent rapportée. Les données anatomo-pathologiques l’ attestent, environ un tiers des cas HPNi à l’ âge moyen de la chirurgie ont finalement une pathologie Alzheimer au moment de l’ autopsie. De ce fait, l’ estimation précise de l’ incidence et de la prévalence de l’ HPNi peut varier selon les études. Une étude populationnelle suédoise estime sa fréquence à 0.2 % (soit 200 cas / 100 000 habitants) chez des sujets de 70 à 79 ans et de 5.9 % (5900 cas / 100 000 habitants) chez les plus de 80 ans (2). Rapportée à la population Suisse de 2020, cela correspond à 2074 cas chez les 65-79 ans et 24 308 cas chez les plus de 80 ans.

Cet article a pour but de faire une revue de la littérature sur les dernières avancées dans le domaine de l’ HPNi avec une attention particulière sur les aspects cliniques, les démarches diagnostiques et les dernières modalités de traitement.

Que dit la clinique ?

La présentation clinique classique de l’ HPNi est composée d’ une triade associant des troubles de la marche d’ installation lentement progressive, une incontinence urinaire et un syndrome démentiel. L’ origine neuro-anatomique de cette triade semble venir d’ un dysfonctionnement au niveau de la boucle cortico-striato-thalamique qui serait secondaire à l’ effet de l’ hydrocéphalie. La sévérité des symptômes observés dépend d’ une part du niveau de perturbation de cette boucle, et d’ autre part des éventuelles co-pathologies associées.

Troubles de la marche et symptômes moteurs

Les troubles de la marche survenant dans le cadre d’ une HPNi ont traditionnellement fait référence à une marche dite « magnétique » ou une marche hésitante, voire à petits pas avec une tendance à traîner les pieds. Ces troubles sont également retrouvés sous le terme d’ apraxie à la marche ou d’ ataxie frontale. Néanmoins, il convient de préciser qu’ il n’ existe pas de phénotype de marche classique de l’ HPNi. Dans la cohorte genevoise de patients avec HPNi, on retrouve des phénotypes de marche frontale chez seulement 26% des patients (3).

Ces troubles de la marche sont le signe cardinal de la maladie et les premiers signes à apparaître. De plus, on retrouve fréquemment des signes ou un véritable syndrome parkinsonien chez ces patients avec hydrocéphalie.

Incontinence urinaire

Au cours de la maladie, l’ incontinence urinaire apparaît plutôt tardivement. Le trouble peut toutefois se manifester par de simples mictions impérieuses ou une incontinence réflexe au stade débutant, vient ensuite l’ incontinence véritable. Présent chez environ un patient sur deux, en cas de troubles de la marche et de troubles cognitifs associés, il est toutefois difficile de faire la part des choses entre un mécanisme de désinhibition d’ origine centrale et un trouble sphinctérien par « anosognosie » mictionnelle.

Troubles cognitifs

Le trouble neurocognitif résultant de l’ HPNi est habituellement de type sous-cortico-frontal, caractérisé par une perte d’ initiative, d’ une diminution des intérêts, d’ un trouble de l’ attention, de la concentration et de la mémoire à court terme. Un syndrome amnésique similaire à ce que l’ on voit dans la maladie d’ Alzheimer peut également se voir dans le cas de l’ hydrocéphalie. Avec l’ évolution de la maladie, les déficits cognitifs progressent également et affectent d’ autres fonctions instrumentales. Sur le plan comportemental, l’ apathie est le principal symptôme rapporté jusque chez 70% des patients selon certaines études. Il est admis que les troubles cognitifs constituent un facteur de pronostic plutôt défavorable après la pose d’ un shunt ventriculo-péritonéal.

Imagerie cérébrale

Diagnostiquer avec précision l’ HPNi reste aujourd’ hui encore un défi pour le clinicien et on sait que la précocité du diagnostic influence le pronostic. Aucun test ne permet toutefois aujourd’ hui de confirmer de manière absolue le diagnostic d’ HPNi. De nombreux examens complémentaires ont par ailleurs été évalués pour identifier lesquels permettraient de mieux prédire l’ effet du shunt ventriculo-péritonéal chez les sujets HPNi avec ventriculomégalie. Etant donné que la physiopathologie de l’ HPNi n’ est pas encore clairement identifiée, trouver un test diagnostic spécifique de la maladie est toujours en cours de recherche. Parmi les différents essais, l’ utilisation de la cisternographie ou de l’ IRM de flux (qui mesure la pulsatilité et vitesse du LCR) ne se sont pas montrées suffisamment efficaces. A ce jour, les tests diagnostiques évaluant le mieux la réponse au shunt restent l’ IRM cérébrale et la ponction lombaire soustractive. Nous aborderons dans cette partie uniquement l’ IRM cérébrale, la démarche diagnostique impliquant les tests mentionnés ci-dessus sera discutée dans un paragraphe séparé.

IRM cérébrale

Le CT cérébral tout comme l’ IRM cérébrale montrent chez les patients atteints d’ HPNi la dilatation ventriculaire. Toutefois, la résolution et la performance de l’ IRM cérébrale en font l’ examen de choix pour l’ évaluation radiologique de l’ HPNi. Outre la caractérisation de l’ hydrocéphalie, l’ IRM permet également de rendre évidentes d’ autres pathologies du système nerveux central pouvant avoir une répercussion sur la prise en charge, soit dans le cadre du diagnostic différentiel, soit comme facteur pronostique. La démarche diagnostique consiste donc d’ abord à confirmer l’ existence d’ une dilatation ventriculaire pathologique. Pour ce faire, il est possible d’ utiliser la « iNPH Radscale », une échelle regroupant les signes radiologiques de l’ HPNi et qui a une bonne corrélation avec les signes cliniques. Elle ne prédit toutefois pas la réponse à un éventuel shunt (4). Font notamment partie de cette échelle l’ index d’ Evans et l’ angle calleux (décrit plus précisément ci-dessous); l’ amincissement des espaces au niveau du sillon parafalcoriel et du vertex ; la dilatation disproportionnée des vallées sylviennes ; l’ élargissement localisé d’ un sillon ; l’ agrandissement des cornes temporales et la présence d’ hypodensités périventriculaires. A noter qu’ en cas de dilatation du système ventriculaire supratentoriel (1er à 3e ventricules) avec un 4e ventricule normalement configuré, cela est suggestif d’ une hydrocéphalie obstructive sur sténose de l’ aqueduc et implique une autre approche diagnostique qui n’ est pas traitée ici.

En ce qui concerne les critères radiologiques de l’ HPNi, des mesures quantitatives et qualitatives ont été établies.

Font partie des critères quantitatifs :

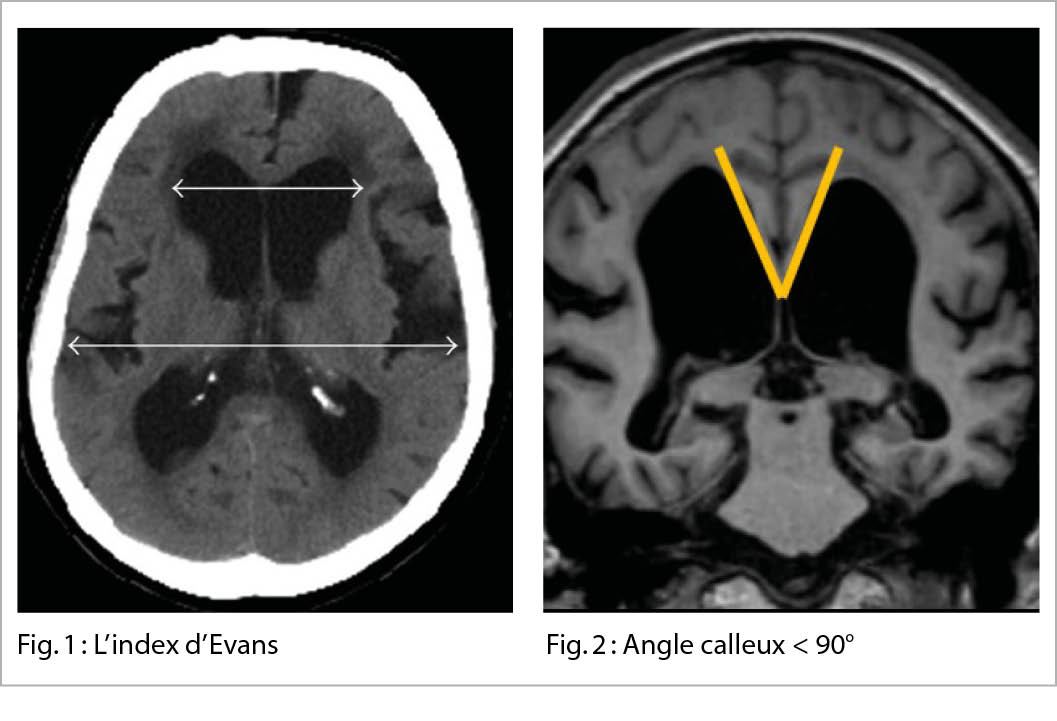

- L’ index d’ Evans (figure 1), mesure la largeur des deux cornes frontales rapportée au diamètre endocrânien correspondant sur une coupe axiale. Lorsque ce dernier est supérieur à 0.3, les ventricules sont considérés comme élargis, indépendamment de la pathologie sous-jacente.

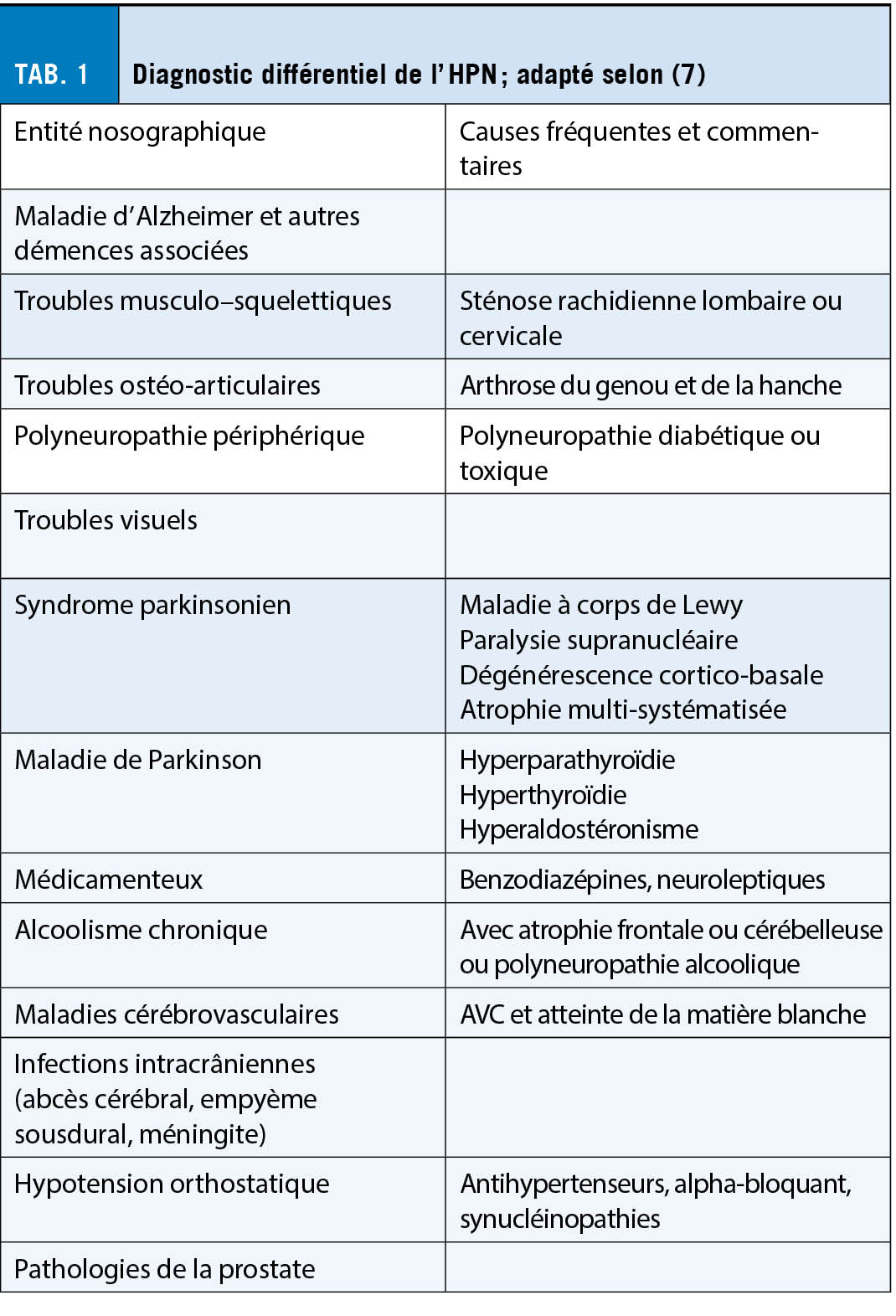

- L’ angle calleux (figure 2) inférieur à 90°.

Font partie des critères dits qualitatifs :

- Hyperintensités à l’ IRM sur les séquences T2, également connues sous le terme de « liquor caps ».

- Dilatation disproportionnée au niveau de la vallée sylvienne, également appelée DESH (disproportionately enlarged sub-

arachnoid space hydrocephalus). La présence d’ une DESH est associée à une bonne réponse au shunt et certaines recommandations le plébiscitent dans le bilan préopératoire.

Physiopathologie

Communément, nous distinguons les hydrocéphalies obstructives de celles dites communicantes. L’ hydrocéphalie à pression normale fait partie de cette dernière catégorie et pour sa forme idiopathique (ou primitive), les mécanismes physiopathologiques sont encore largement méconnus. A l’ inverse, dans les HPN secondaires, l’ étiologie est le plus souvent bien identifiée et les hémorragies méningées (plus souvent secondaires à la rupture d’ un anévrisme intracrânien), les méningites infectieuses et les traumatismes crâniens sont les causes les plus fréquemment retrouvées.

Pour les formes idiopathiques, parmi les causes postulées, sont notamment cités les facteurs congénitaux, les troubles de la résorption du LCR et les facteurs de risques cardiovasculaires.

Mimics et comorbidités

L’ HPNi est classiquement une pathologie du sujet âgé, et les signes cliniques composant la triade de l’ HPNi sont à la fois peu spécifiques de cette dernière mais également fréquents dans ce groupe d’ âge. En effet, les troubles de la marche sont décrits lors d’ un examen clinique dans plus de 35 % des sujets de plus de 75 ans et sont souvent prédicteurs du développement d’ une démence ultérieure (5). Il en va de même avec les troubles neurocognitifs, dont la prévalence augmente avec l’ âge et qui rendent la probabilité d’ une co-pathologie neurodégénérative non négligeable au moment du diagnostic de l’ HPNi. A l’ âge de 70 ans, la prévalence de la maladie d’ Alzheimer est de 14 % et celle d’ une démence vasculaire à 24 % selon des données populationnelles nord-américaines. De même, une étude anatomopathologique a montré aussi qu’ à cet âge-là, 26 % des personnes sans troubles neurocognitifs apparents ont une pathologie amyloïde sous-jacente. Dans la cohorte genevoise, on retrouve une angiopathie amyloïde chez 14 % des patients avec HPNi qui répondent aux critères radiologiques de Boston (6).

Enfin, 20 % de la population générale de plus de 70 ans présentent un élargissement ventriculaire (défini par un index d’ Evans > 0.3) et l’ incontinence urinaire est retrouvée chez 38 % des femmes et 18 % des hommes. De ce fait, il convient donc de retenir que les diagnostics différentiels comprenant des maladies neurodégénératives, cerebrovasculaires et urologiques sont nombreux à cet âge (tableau 1), mais également que la présence de ces pathologies n’ exclut pas la possibilité d’ une coexistence avec une HPNi.

Démarche diagnostique

Le principe de la démarche diagnostique est de sélectionner les patients avec HPNi qui auront une amélioration par le traitement neurochirurgical. Pour ce faire, il faut tenir compte du fait qu’ aucun test diagnostique ne présente de spécificité ou sensibilité suffisante pour être utilisé isolément. En plus des symptômes et de la clinique il conviendra donc d’ utiliser plusieurs examens complémentaires conjointement que nous détaillerons ci-dessous.

Etant donné que les mécanismes physiopathologiques de l’ HPNi soient encore méconnus, il n’ existe pas de critères diagnostiques rigoureux, et selon l’ état actuel de la littérature, il est donc recommandé de procéder à une classification entre HPNi possible, probable et improbable (8).

Imagerie cérébrale

Tout d’ abord, comme discuté ci-dessus, l’ IRM cérébrale est l’ examen de référence qui permettra d’ identifier l’ hydrocéphalie ainsi que les autres marqueurs radiologiques de l’ HPNi, mais également d’ exclure une cause secondaire à cette dernière. Nous préciserons que la dilatation du système ventriculaire n’ est pas spécifique à l’ HPNi et peut se rencontrer également dans les maladies neurodégénératives ou simplement chez les sujets avec un âge avancé. Le degré d’ atrophie corticale peut aider à distinguer une HPNi de l’ hypertrophie ventriculaire liée à l’ âge ou à la neurodégénérescence.

Ponction lombaire soustractive

Le principe de la ponction lombaire soustractive (appelée aussi de décharge) est de simuler un shunt par un retrait unique de 30 à 50ml de LCR. La valeur prédictive positive de ce test est élevée (73-100 %), pour une sensibilité toutefois faible (26-61 %). Autrement dit, une amélioration des symptômes, objectivée par une évaluation de la marche et des facultés cognitives avant et après la ponction, augmente les chances d’ une réponse positive à l’ intervention avec une valeur prédictive positive de 73-100 %. Inversement, une non amélioration clinique après la ponction lombaire ne permet pas de réfuter le diagnostic d’ HPNi. Ce test ne constitue donc pas un test diagnostique, mais un pronostic d’ une réponse favorable à la chirurgie. Nous noterons enfin que la pression d’ ouverture à la ponction lombaire (PL) est normale.

Drainage lombaire externe

Le risque de résultats faux négatifs à la PL soustractive a conduit certaines équipes à envisager un drainage continu de LCR à travers un cathéter spinal (environ 100-200ml / jour) pendant une durée de 3 jours. Cette méthode permet une meilleure sensibilité (50-100 %) et spécificité (60-100 %), ainsi qu’ une valeur prédictive améliorée, contre toutefois une morbidité plus élevée (risque de méningite). De même, durant la période de drainage il n’ est pas possible de tester la marche.

Traitement et évolution

A l’ issue de l’ évaluation préopératoire multidisciplinaire et sur la base de la confrontation des symptômes cliniques et des résultats des tests réalisés, lorsque le diagnostic de HPNi est retenu, la dérivation du LCR par la mise en place d’ un shunt reste le traitement de choix. Sont cités comme des prédicteurs de bonne réponse au shunt la présence d’ un trouble de la marche au premier plan de la symptomatologie, une durée courte de la maladie (habituellement < 6 mois), une étiologie identifiée pour l’ HPN ainsi qu’ une amélioration clinique après la ponction lombaire soustractive , l’ âge du patient n’ étant pas un critère de bon ou mauvais pronostic à la chirurgie. Un traitement médicamenteux efficace n’ est pas encore connu.

La dérivation ventriculo-péritonéale est la dérivation permanente la plus fréquemment réalisée, partant depuis les cornes frontales des ventricules latéraux vers la cavité abdominale, où le LCR peut être résorbé. Cette dérivation utilise une valve programmable et permettant d’ adapter au besoin le niveau de pression de drainage du LCR et évitant ainsi un drainage excessif. Il n’ existe pas de limite d’ âge pour la chirurgie et les contre-indications sont principalement déterminées par les comorbidités associées.

Concernant les complications péri- et postopératoires, le taux peut atteindre 10.4 %, avec une mortalité à 0.2 %. De même, dans 13 % des cas, une reprise chirurgicale est nécessaire (9). Parmi les complications, sont décrits principalement l’ hématome sous-dural (post-chirurgie ou sur hyperdrainage), l’ accident mécanique (ob-struction ou migration du matériel) et les infections.

Après la mise en place du shunt, une amélioration clinique significative s’ observe dans 83 % des patients pour la marche et 46 % pour les symptômes cognitifs. Les données sur l’ effet à plus long terme de la chirurgie sont encore discutées. Une tendance semble toutefois émerger, prédisant la que l’ amélioration clinique perdure au moins sur les 3 premières années.

Conclusion

L’ HPNi est une maladie chronique du sujet âgé, défini par un syndrome associant des troubles cognitifs progressifs, des troubles de la marche et une incontinence urinaire, ainsi qu’ une dilatation ventriculaire radiologique sans augmentation de la pression intracrânienne à la ponction lombaire. Cette entité encore mal comprise aujourd’ hui présente un grand intérêt pour le clinicien, notamment du fait de la disponibilité d’ un traitement, la dérivation permanente du LCR. Les co-pathologies neurodégénératives et vasculaires étant souvent associés dans ce groupe d’ âge, une approche multi-disciplinaire impliquant neurologues, neurochirurgiens, neuropsychologues et physiothérapeutes coordonnant un bilan exhaustif avec une imagerie cérébrale et une ponction lombaire soustractive sont nécessaires à la démarche diagnostique. Tout en considérant les comorbidités associées, lorsque l’ indication opératoire est correctement posée, une amélioration clinique significative est souvent observée.

Copyright Aerzteverlag medinfo AG

Département des neurosciences cliniques

Service de Neurologie, HUG

Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4

1205 Genève

patrick.stancu@hcuge.ch

Centre Leenaards de la mémoire

Département des neurosciences cliniques,

CHUV et UNIL

Chemin de Mont-Paisible 16

1011 Lausanne

Les auteurs ont déclaré n’ avoir aucun conflit d’ intérêt en relation avec cet article.

◆ Le syndrome de l’ hydrocéphalie à pression normale idiopathique (HPNi) associe un trouble neurocognitif, des troubles de la marche et une incontinence urinaire (triade clinique de Hakim et Adams).

◆ L’ HPNi se caractérise par une dilatation du système ventriculaire radiologique sans augmentation de la pression intracrânienne à la ponction lombaire.

◆ Les co-pathologies neurodégénératives et vasculaires sont fréquentes à l’ âge du diagnostic de l’ HPNi et doivent être activement recherchées.

◆ Le traitement de référence de l’ HPNi est la dérivation permanente du LCR par un shunt ventriculo-péritonéal.

◆ La réponse à la dérivation du LCR dépend d’ un ensemble de facteurs prédicteurs à la fois radiologiques et hémodynamiques ainsi que de la précocité du diagnostic.

◆ L’ implantation du shunt permet principalement une amélioration de la marche (> 83 %).

1. Adams RD, Fisher CM, Hakim S, et al. Symptomatic occult hydrocephalus with “normal” cerebrospinal-fluid pressure. A treatable syndrome. N Engl J Med 1965;273:117–126.doi:10.1056/NEJM196507152730301.

2. Jaraj D, Rabiei K, Marlow T, Jensen C, Skoog I and Wikkelso C. Prevalence of idiopathic normal-pressure hydrocephalus. Neurology. 2014;82:1449–54

3. Morel, Eric, et al. “Is Frontal Gait a Myth in Normal Pressure Hydrocephalus?” Journal of the Neurological Sciences, vol. 402, July 2019, pp. 175–79, https://doi.org/10.1016/j.jns.2019.05.029.

4. Laticevschi, Tiberiu, et al. “Can the Radiological Scale ‘INPH Radscale’ Predict Tap Test Response in Idiopathic Normal Pressure Hydrocephalus?” Journal of the Neurological Sciences, vol. 420, 2021, p. 117239, https://doi.org/10.1016/j.jns.2020.117239.

5. Verghese, Joe, et al. “Epidemiology of Gait Disorders in Community-Residing

Older Adults: GAIT.” Journal of the American Geriatrics Society, vol. 54, no. 2, 2006, pp. 255–61, https://doi.org/10.1111/j.1532-5415.2005.00580.x.

6. Allali, Gilles, et al. “Commentary: Prevalence of Alternative Diagnoses and Implications for Management in Idiopathic Normal Pressure Hydrocephalus Patients.” Neurosurgery, vol. 87, no. 5, Oct. 2020, pp. E545–46, https://doi.org/10.1093/neuros/nyaa218.

7. Malm J, Graff-Radford NR, Ishikawa M, et al. Influence of comorbidities in idiopathic normal pressure hydrocephalus—research and clinical care. A report of the ISHCSF task force on comorbidities in INPH. Fluids Barriers CNS 2013;10(1):22. doi:10.1186/2045-8118-10-22.

8. Relkin N, Marmarou A, Klinge P, Bergsneider M, Black PM. Diagnosing idiopathic normal-pressure hydrocephalus. Neurosurgery. 2005;57:4–16; discussion ii-v.

Toma, Ahmed K., et al. “Systematic Review of the Outcome of Shunt Surgery in Idiopathic Normal-Pressure Hydrocephalus.” Acta Neurochirurgica, vol. 155, no. 10, 2013, pp. 1977–80, https://doi.org/10.1007/s00701-013-1835-5.

9. Kahlon B, Sjunnesson J, Rehncrona S. Long-term outcome in patients with

suspected normal pressure hydrocephalus. Neurosurgery. 2007;60:327–32;

discussion 32.

la gazette médicale

- Vol. 11

- Ausgabe 5

- September 2022