- L’ angiodysplasie chez la personne âgée

Les angiodysplasies gastro-intestinales sont des anomalies vasculaires pouvant être responsables d’ hémorragie digestive haute, parfois basse ou d’ anémie par carence martiale. L’ endoscopie joue un rôle clé diagnostique et thérapeutique. Le traitement de référence est la coagulation au plasma argon. En cas d’ échec, des thérapies médicamenteuses sont évaluées.

Abstract: Gastro-intestinal angiodyplasia can lead to upper or less likely lower bleeding and iron deficiency anemia. Endoscopy has a key role for diagnosis and therapy. Reference treatment is argon plasma coagulation. If unsuccessful, pharmacological treatments are assessed.

Key Words: Angiodysplasia, gastrointestinal bleeding, anemia, capsule endoscopy, argon plasma coagulation

Introduction

Les angiodysplasies sont des anomalies vasculaires fréquentes du tractus digestif, à risque hémorragique. Le bilan diagnostique et le traitement sont détaillés dans cet article.

Physiopathologie : qu’ est-ce que l’angiodysplasie ?

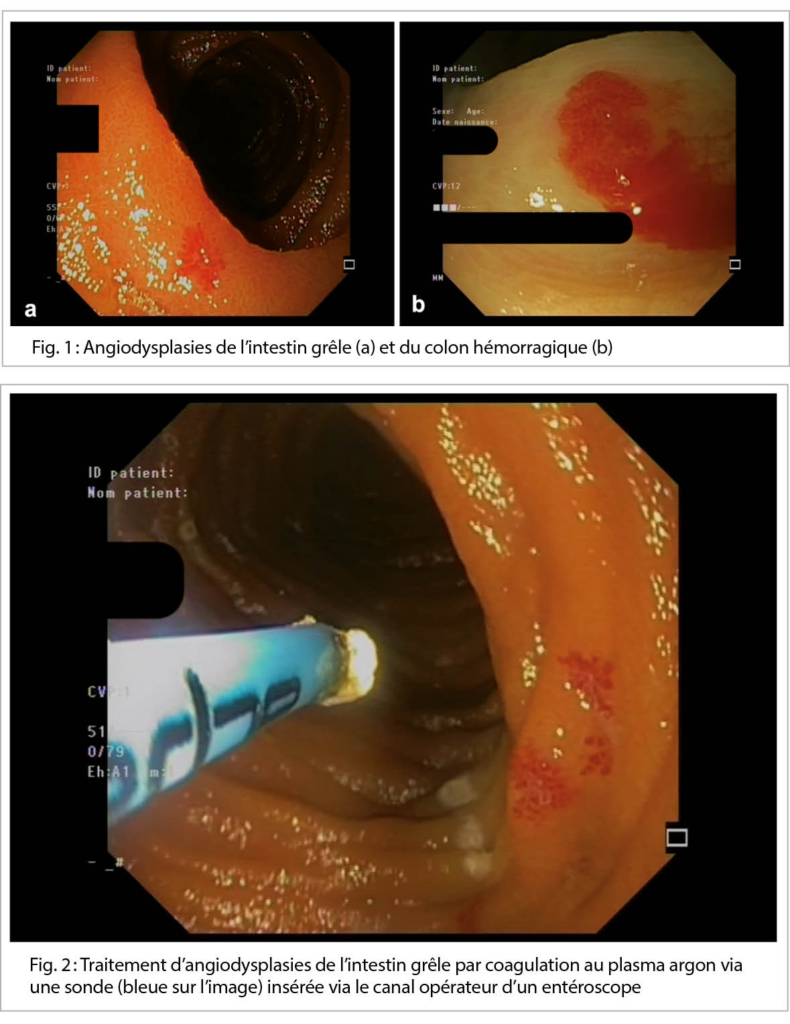

L’ angiodysplasie gastro-intestinale est une anomalie acquise le plus souvent, parfois congénitale dans le cadre de la maladie de Rendu-Osler. Il s’ agit d’un processus dégénératif et ischémique évoluant vers une stase veineuse. L’ angiodysplasie se présente sous la forme d’ une lésion vasculaire superficielle, le plus souvent infra centimétrique, développée dans la couche muqueuse ou la sous muqueuse. Elle se présente sous la forme d’ une lésion rouge, parfois légèrement surélevée, à contours irréguliers (Figure 1).

Epidémiologie

La prévalence de l’ angiodysplasie est plus élevée chez les personnes âgées, 73 % des patients présentant des angiodysplasies coliques sont âgés de 60 ans ou plus (1). La localisation principale est dans le caecum et le côlon droit. Dans le contexte d’ hémorragies digestives hautes, elles représentent 4 % des causes de saignement et sont alors situées dans l’ estomac et/ou le duodénum (2). La présence d’ angiodysplasies hautes sont prédictives d’angiodysplasies jéjunales qui pourraient être mises en évidence lors de la capsule de l’ intestin grêle. Enfin, en cas d’ anémie spoliative sans cause identifiée à la gastroscopie et à la coloscopie, des angiodysplasies de l’ intestin grêle sont mise en évidence dans 40 à 60 % des cas lors de la capsule, le plus souvent au niveau de l’ intestin grêle proximal (3, 4). La capsule de l’ intestin grêle a des performances diagnostiques plus élevées chez les patients âgés de > 70 ans, permettant un diagnostic d’ angiodysplasies dans 42.5 % des cas (5). Les facteurs associés à la présence d’ angiodysplasies sont une sténose aortique (le syndrome de Heyde associe rétrécissement valvulaire aortique et angiodysplasies), l’ insuffisance rénale chronique, la maladie de von Willebrand.

Présentation clinique

Le plus souvent, les angiodysplasies se manifestent par une anémie spoliative, donc sans saignement extériorisé, parfois par du méléna et rarement par une hémorragie digestive massive. La résolution spontanée de l’ hémorragie digestive survient dans 40 à 45 % des cas (6). Le taux de mortalité est bas, évalué à 2.1 % en milieu intra hospitalier (7).

Diagnostic

Les examens de première intention sont endoscopiques. En cas de méléna, une endoscopie oeso-gastro-duodénale est proposée. Une coloscopie sera aussi réalisée en l’ absence d’ étiologie en amont de l’ angle de Treitz et en cas de bilan d’ anémie par carence martiale. En cas de normalité de ces examens, il existe une indication à une exploration de l’ intestin grêle, qui peut l’ être soit par une capsule de l’ intestin grêle, soit par push-entéroscopie, soit par entéroscopie simple ou double ballon, haute et/ou basse. La capsule de l’ intestin grêle nécessite un accord de prise en charge auprès de l’ assurance maladie du patient au préalable. Elle a l’ avantage de ne pas être un examen invasif, et permet un taux élevé d’ exploration complète du grêle (> 90 %) avec de bonnes performances diagnostiques, d’ environ 60 %. Parmi les différentes techniques d’ endoscopies plus invasives de l’ intestin grêle, nécessitant une anesthésie générale, l’ entéroscopie haute ou basse simple ballon est celle utilisée au CHUV, et ceci après confirmation de présence d’ angiodysplasies lors de la capsule. La plupart des angiodysplasies de l’ intestin grêle sont situées dans le grêle proximal et l’ entéroscopie haute sera l’ examen de premier recours, l’ entéroscopie basse n’ étant réservée que pour des lésions très distales.

Les examens d’ imagerie radiologiques peuvent être une alternative à l’ exploration endoscopique, tels que l’ entéro-scanner, l’ entéro-IRM, l’ angiographie ou la scintigraphie aux globules rouges marqués au Technetium-99.

La capsule de l’ intestin grêle doit rester l’ examen de première intention.

Traitement

Les angiodysplasies ne doivent être traitées que si elles sont la cause d’ un potentiel saignement, cela signifie en cas de saignement avéré ou dans le cadre d’ une hémorragie digestive occulte après avoir éliminé d’ autres causes de saignement. En cas de découverte fortuite d’ angiodysplasies, il n’ y a pas d’ indication à un traitement de celles-ci, même pour prévenir un potentiel saignement ultérieur.

Le traitement est endoscopique en première intention. Le traitement de référence est l’ électrocoagulation au plasma argon, qui est une méthode thermique d’ hémostase par pulvérisation d’ argon ionisé via une sonde (Figure 2).

La principale complication est la perforation, estimée à <0.5% (8).

D’ autres méthodes peuvent être utilisées, telles que d’ autres méthodes thermiques de coagulation, la mise en place de clips, la ligature ou des méthodes de sclérothérapie.

Le risque de récidive n’ est pas négligeable, aux alentours de 45% à 3 ans. (9)

Le traitement endoscopique peut être insuffisant, notamment en cas de lésions extensives et d’ accès difficile, par exemple dans l’ iléon moyen ou distal. Une prise en charge pharmacologique peut être proposée dans ces cas-là.

Les analogues de la somatostatine sont le traitement de premier choix, permettant une augmentation de l’ hémoglobine et une diminution de la nécessité de transfusion dans de multiples études rétrospectives et prospectives. Malgré un coût élevé de ce traitement, les analyses coût-efficacité sont en faveur de celui-ci, du fait d’ une diminution du nombre d’ hospitalisations et de transfusions. Les doses proposées sont pour la somatostatine 20 mg/4 semaines (10).

Le thalidomide ou le lénalidomide, mieux toléré, ont aussi été évalué et ont montré une efficacité avec une diminution de 30% du risque de récidive (11).

En cas de saignement actif et d’ instabilité hémodynamique avec échec de traitement endoscopique, une embolisation percutanée par voie radiologique doit être envisagée et proposée.

Enfin, une stratégie chirurgicale doit être évoquée en dernière intention en cas d’ échec des traitements non invasifs.

Cet article est une traduction de « der informierte arzt » 02_2022

Copyright Aerzteverlag medinfo AG

Abteilung für Gastroenterologie und Hepatologie

Centre Hospitalier Universitaire Vaudois

Rue du Bugnon 46

1011 Lausanne

sarra.oumrani@chuv.ch

Abteilung für Gastroenterologie und Hepatologie

Centre Hospitalier Universitaire Vaudois

Rue du Bugnon 46

1011 Lausanne

sebastien.godat@chuv.ch

Absence de conflits d’ intérêt en lien avec cet article.

◆ Les angiodysplasies sont une anomalie vasculaire acquise fréquente du tractus digestif dont la prévalence est plus élevée chez les personnes âgées.

◆ Elles peuvent être responsables d’ hémorragie digestive ou de carence martiale, avec ou sans anémie.

◆ L’ endoscopie est la pierre angulaire tant sur le plan diagnostic par le bilan classique (gastroscopie, coloscopie) et la capsule de l’ intestin grêle, que sur le plan thérapeutique.

◆ Le traitement de choix est la coagulation au plasma argon réalisée lors de gastroscopie, coloscopie ou entéroscopie.

◆ Les alternatives pharmacologiques telles que les analogues de la somatostatine ne sont pas à négliger en cas d’ échec de traitement endoscopique.

1. Diggs NG. Factors that contribute to blood loss in patients with colonic angio-

dysplasia from a population-based study. Clin Gastroenterol Hepatol. 2011 May;9(5):415-20.

2. Moreto M, Vascular Malformations of the Stomach and Duodenum: An Endo-

scopic Classification. Endoscopy 1986; 18(6): 227-229.

3. Lecleire S. Yield and impact of emergency capsule enteroscopy in severe obscure-overt gastrointestinal bleeding. Endoscopy 2012; 44(04): 337-342.

4. Bollinger E. Distribution of bleeding gastrointestinal angioectasias in a Western population. World J Gastroenterol. 2012 Nov 21;18(43):6235-9.

5. Urgesi R. Is capsule endoscopy appropriate for elderly patients? The influence of ageing on findings and diagnostic yield: An Italian retrospective study. Dig Liver Dis. 2015 Dec;47(12):1086-8.

6. Höchter, W. Angiodysplasia in the Colon and Rectum. Endoscopy 1985; 17(5): 182-185.

7. Cappell MS. Changing epidemiology of gastrointestinal angiodysplasia with increasing recognition of clinically milder cases: angiodysplasia tend to produce mild chronic gastrointestinal bleeding in a study of 47 consecutive patients admitted from 1980-1989. Am J Gastroenterol. 1992 Feb;87(2):201-6.

8. Becq A. Hämorrhagic angiodysplasia of the digestive tract: pathogenesis, dia-gnostic and management. GIE. 2017

9. Gerson LB. Long-term outcomes after double-balloon enteroscopy for obscure gastrointestinal bleeding. Clin Gastroenterol Hepatol 2009;7:664-9.

10. Jackson C.S. Management of gastrointestinal angiodysplastic lesions (GIADs):

a systematic review and meta-analysis. Am J Gastroenterol, 2014; 109 (2014), pp. 474-483.

11. Boey J.P. Thalidomide in angiodysplasia-related bleeding. Intern Med J, 2015; 45, pp. 972-976.

la gazette médicale

- Vol. 11

- Ausgabe 2

- März 2022