- Maladie coronarienne stable chez le patient âgé

Dans la population âgée, la prévalence de la maladie coronarienne est plus importante et sa présentation clinique souvent atypique. Comment choisir pour un patient le meilleur parmi les tests diagnostiques non invasifs disponibles? Les facteurs importants du point de vue du patient et de celui des techniques utilisées sont passés en revue pour proposer un algorithme de décision adapté.

Le gériatre est amené à rechercher une maladie coronarienne stable devant des symptômes d’ angine de poitrine typiques, atypiques ou une dyspnée affectant plus ou moins la qualité de vie. Il est bien établi que dans la population âgée, la prévalence de la maladie coronarienne est plus importante (1) et que sa présentation clinique est le plus souvent atypique, contrairement aux douleurs angineuses typiques moins souvent présentes que chez le sujet jeune (2).

Outre la perception des patients qu’ il est normal de ressentir des douleurs et de la dyspnée à l’ effort lorsqu’ on est âgé, l’ apparition des symptômes d’ une maladie coronarienne peut être retardée par une limitation de l’ activité physique liée au mode de vie sédentaire, à des douleurs articulaires, une faiblesse musculaire, une affection respiratoire ou neurologique.

La nécessité de poser le diagnostic doit évidemment être pondérée par le sens de la prise en charge en cohérence avec le principe d’ économicité globale de la médecine car la détection de lésions coronaires va logiquement conduire soit à l’ introduction ou à l’ amélioration d’ un traitement médical, soit à une revascularisation par angioplastie. Il convient donc de réfléchir à ces options et de les discuter avec le patient avant la réalisation d’ un examen.

Plusieurs études randomisées telles que COURAGE (3), ORBITA (4) ou la très attendue étude ISCHEMIA (5) semblent accorder une équivalence pronostique à une attitude invasive par revascularisation coronarienne et à la seule optimisation du traitement anti-ischémique. Toutefois, dans une tranche d’ âge comprise entre 75 et 100 ans, le soulagement de l’ angor ou de la dyspnée importe plus que le pronostic. La découverte d’ une ischémie myocardique intéresse donc davantage le clinicien que celle de lésions coronaires possiblement asymptomatiques.

Lors de la prise en charge initiale, le calcul de la probabilité pré-test selon la Société Européenne de Cardiologie (ESC) est essentiel (6). Une autre méthode utilisée en Suisse est le calcul du score du groupe de travail Lipides et Athérosclérose ( AGLA) , qui permet de calculer le risque absolu (en %) de survenue d’ un événement coronarien mortel ou d’ un infarctus du myocarde non mortel sur 10 ans (7). Il est à noter que ce score peut perdre de sa pertinence chez les patients très âgés qui ne sont pas ou peu représentés dans l’ élaboration de ce score.

Sur la base du théorème de Bayes (révérend Thomas Bayes, 1701-1761), la valeur diagnostique des différentes modalités d’ examen dépend de la probabilité pré-test. Inférieure à 15 %, elle dispense de toute investigation. Au contraire, supérieure à 85 %, elle rend très probable une maladie coronarienne à l’ origine des symptômes et une coronarographie est souhaitée. Une probabilité pré-test intermédiaire (entre 15 % et 85 %) nécessite un test diagnostique pour établir ou écarter une pathologie (8).

Le choix de l’ examen le mieux approprié tient d’ une part aux particularités de la population gériatrique (plus faible capacité physique, arythmies fréquentes dont la fibrillation auriculaires et les extrasystoles, difficultés de compréhension) et d’ autre part à la spécificité de chacune des techniques non invasives d’ investigation à disposition. Ainsi, le CT montre l’ anatomie et la morphologie des artères coronaires à une fréquence cardiaque normale tandis que les tests dits de stress évaluent la perfusion myocardique à une fréquence cardiaque élevée.

Les differents outils diagnostiques

Test effort physiologique (sur vélo ou tapis)

C’ est l’ examen diagnostic le plus ancien et le plus abordable. Il garde une valeur pronostique établie chez le patient jeune, mais non démontrée dans la population âgée de plus de 75 ans. Une imagerie de perfusion myocardique est alors à privilégier (9, 10). Il reste très utile pour corréler les symptômes aux modifications électrocardiographiques, ce qui permet de renforcer le caractère typique des douleurs. Il offre également la possibilité d’ évaluer la capacité fonctionnelle du patient en METs (Metabolic Equivalent of Task) et l’ impact de l’ angor ou de la dyspnée sur les activités de la vie quotidienne. Quelle que soit la symptomatologie, l’ apparition d’ altérations à l’ ECG d’ effort permet de retenir une ischémie myocardique. A l’ inverse, des symptômes apparaissant à l’ effort sans changement ECG suggèrent une autre origine, par exemple ostéo-musculaire.

Dans la pratique, une majorité de patients gériatriques, en particulier ceux hospitalisés, ne peuvent pas fournir un effort physique suffisant pour atteindre une fréquence cardiaque assez élevée nécessaire à la détection d’ une ischémie, ce qui rend souvent ce test irréalisable chez eux.

Le CT coronarien

Chez le patient d’ âge moyen, le CT coronarien est proposé pour une probabilité clinique de coronaropathie faible à intermédiaire ou pour évaluer plus précisément le diamètre d’ une lésion angiographiquement modérée du tronc commun (11). C’ est également l’ examen de choix pour vérifier la perméabilité des pontages aorto-coronariens et ceci est bien démontré depuis les années quatre-vingts (12, 13). Bien que le CT coronarien soit réalisable à tout âge, il est ininterprétable au-delà de 75 ans dans environ un tiers des cas du fait de calcifications coronariennes extensives ou d’ artefacts liés aux mouvements des artères coronaires ou encore si la fréquence cardiaque dépasse 60 bpm (14). Il n’ est de plus pas recommandé chez les patients en insuffisance rénale sévère ou en arythmie, particulièrement la fibrillation auriculaire. Le CT ne permet pas d’ exclure un angor vasospastique ou par atteinte de la micro-circulation coronarienne, présent dans 40% des cas (15). La spécificité limitée de cet examen demande en général la confirmation par imagerie fonctionnelle d’ une lésion sténosante détectée. Au total, en dehors de cas bien sélectionnés, son utilisation n’ est pas recommandée pour le patient âgé (> 75 ans).

Test fonctionnels

Ces modalités d’ examen permettent d’ évaluer les répercussions hémodynamiques des lésions coronariennes. Leur principe se base sur la reproduction à l’ effort d’ anomalies de la perfusion myocardique (les plus précoces) ou de la contractilité (un peu plus tardives) qui apparaissent plus tôt dans la cascade de l’ ischémie que les anomalies ECG ou les douleurs thoraciques. Un effort physiologique par le patient est recommandé en premier lieu, mais le recours à des médicaments de stress par vasodilatation (adénosine, dipyridamole, regadenoson) ou cardiotoniques (dobutamine) est sûre et même souvent nécessaire chez le patient âgé incapable de fournir un effort suffisant. La valeur dia-gnostique et pronostique de ces examens a été évaluée spécifiquement dans la population gériatrique et donne des résultats comparables, que le stress soit physiologique ou pharmacologique (16).

L’ échocardiographie de stress

Chez les octogénaires, l’ échocardiographie de stress a démontré une excellente faisabilité, sécurité et précision diagnostique. Les anomalies détectées par ce moyen sont des prédicteurs indépendants d’ événements cardiovasculaires et d’ infarctus du myocarde non mortel et la présence d’ une ischémie inductible prédit une augmentation de 50 % de la mortalité toutes causes confondues (17). Les ultrasons sont particulièrement utiles pour le bilan d’ une dyspnée d’ effort (valvulopathie, hypertension pulmonaire d’ effort ou dysfonction diastolique) mais demande dans cette indication une capacité physique minimale. A défaut, un test à la dobutamine est alors indiqué. La fenêtre acoustique doit être optimale pour obtenir de bonnes images. L’ obésité ou diverses maladies pulmonaires peuvent rendre la qualité des images insuffisante pour juger de la présence ou de l’ absence d’ une ischémie à l’ effort.

Scintigraphie myocardique

Pour la scintigraphie myocardique, le technétium a remplacé le thallium utilisé pendant de nombreuses années. Bien que le principe d’ optimisation des doses radio-actives administrées reste de mise, le patient âgé n’ a pas à craindre les effets oncogènes possibles de celles-ci si on prend en compte un modèle linéaire sans seuil du risque, en raison de leur apparition différée à plusieurs décennies. La crainte de manquer une maladie coronarienne de 3 vaisseaux en raison d’ une limitation équilibrée de la perfusion au stress est souvent évoquée, le risque étant de sous-estimer l’ extension globale de l’ ischémie. Une scintigraphie parfaitement normale ne s’ observe cependant que dans 5 à 10 % des maladies de trois vaisseaux prouvées angiographiquement (18). Un index de masse corporelle important (> 30 kg / m2) diminue la qualité de l’ examen auquel on préférera d’ autres techniques telles que le PET cardiaque de perfusion ou l’ IRM cardiaque de stress.

PET cardiaque de perfusion

Le PET (tomographie par émission de positons) cardiaque reste l’ apanage de centres universitaires ou à gros volume. Une utilisation plus large en sera tout prochainement possible grâce à l’ arrivée de nouveaux radiotraceurs marqués au Fluor-18 qui permettra une utilisation en dehors de centres universitaires. La courte demi-vie des radiotraceurs actuels est effectivement le facteur limitant à une plus large indication de cet examen. Il permet de mesurer la perfusion myocardique en ml de sang par unité de myocarde et de temps et d’ identifier ainsi une ischémie à l’ effort par la quantification du flux myocardique et de sa réserve.

La performance du PET à la recherche d’ une maladie coronarienne est réputée comparable voire meilleure que celle de l’ échographie ou de la scintigraphie et la qualité des images est excellente, supérieure à celle des autres examens de perfusion (19) .

C’ est également le moins contraignant en termes de durée d’ examen ou de sélection de patients et l’ exposition aux radiations n’ est que de l’ ordre de 1-3 mSv.

Le PET cardiaque bénéficie d’ un remboursement sans restriction et son prix un peu plus important que celui des autres modalités est compensé par une meilleure performance diagnostique qui permet de réduire au minimum les indications inappropriées à la coronarographie invasive. Il est particulièrement indiqué en cas d’ obésité importante, de maladie de plusieurs vaisseaux, de suspicion d’ angine micro-vasculaire.

IRM cardiaque de stress

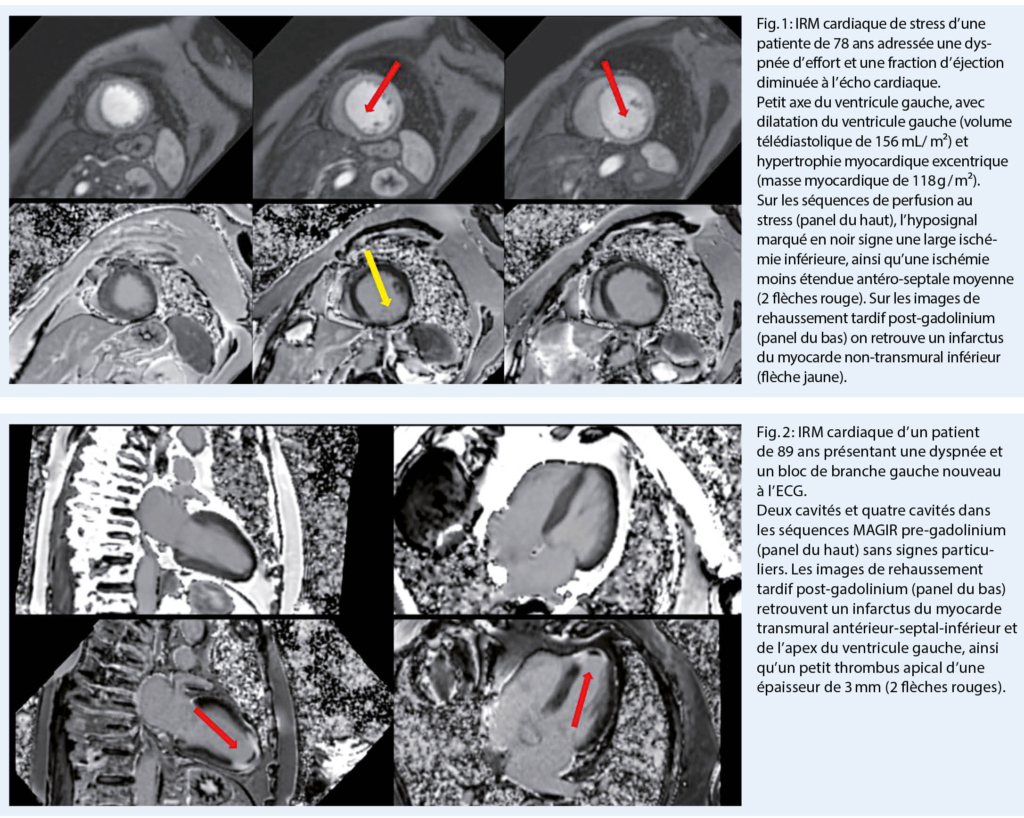

L’ IRM cardiaque de stress s’ est rapidement développée depuis une décennie bien que son utilité spécifique chez le sujet âgé reste encore à établir. Lors de cet examen, le stress pharmacologique est effectué en utilisant soit un vasodilatateur, soit de la dobutamine. L’ IRM est particulièrement indiquée pour compléter l’ évaluation de la fonction systolique par l’ analyse du tissu myocardique possiblement altéré par une cardiomyopathie infiltrative (amyloïdose), des zones de nécrose (infarctus) (fig. 1 et 2) ou un processus inflammatoire (myocardite). Des données montrent que l’ IRM de stress effectuée chez les patients âgés ambulatoires est sûre et bien tolérée (20). Les contraintes liées à l’ âge avancé tiennent à une prévalence augmentée d’ irrégularités du rythme cardiaque, qui allongent un peu la durée d’ acquisition des images, à la capacité limitée à maintenir les apnées source d’ artéfacts sur les images, ou encore à la présence de certains implants ferromagnétiques. Les modèles actuels de pacemakers autorisent la réalisation d’ une IRM. (Les composants électroniques du boîtier résistent au champ magnétique et l’ échauffement de la sonde par radio-fréquence se fait sur une partie de sa longueur et non plus à sa seule extrémité, source possible d’ une lésion endocardique). De nouvelles méthodes d’ acquisition permettent de réduire la durée de l’ examen à près de trois quart d’ heure. Plusieurs centres, à l’ instar du nôtre, l’ ont largement adopté en première intention avec des retours d’ expérience encourageants.

Conclusion

Le choix du meilleur test diagnostique pour une maladie coronarienne stable avec une probabilité pré-test intermédiaire chez le sujet âgé dépend de l’ expertise de l’ investigateur, de la recherche simultanée d’ une autre pathologie cardiaque, de certaines contraintes inhérentes à la population gériatrique et des spécificités des différentes techniques à disposition.

Prenant en compte l’ ensemble de ces paramètres, chez le sujet âgé nous privilégions à l’ heure actuelle l’ IRM cardiaque de stress.

Copyright Aerzteverlag medinfo AG

Service de Cardiologie

Département de Médecine

Hôpitaux Universitaires de Genève

Rue Gabrielle Perret Gentil 4

1205 Genève

elena.tessitore@hcuge.ch

Service de Cardiologie

Département de Médecine

Hôpitaux Universitaires de Genève

Rue Gabrielle Perret Gentil 4

1205 Genève

rene.nkoulou@hcuge.ch

Les auteurs affirment qu’ il n’ y a pas de conflit d’ intérêts en rapport avec cet article.

- Le choix de l’ examen le mieux approprié tient d’ une part aux particularités de la population gériatrique et d’ autre part à la spécificité de chacune des techniques non invasives d’ investigation à disposition.

- L’ utilité du test d’ effort physiologique sur vélo ou tapis est souvent limitée chez le sujet âgé.

- Le CT montre l’ anatomie et la morphologie des artères coronaires à une fréquence cardiaque normale et il peut être utile pour vérifier la perméabilité des pontages aorto-coronariens.

- S’ il est faisable, le test diagnostique fonctionnel pour une maladie coronarienne stable avec une probabilité pré-test intermédiaire chez le sujet âgé reste l’ IRM de stress.

1. Benjamin EJ et al. Heart Disease and Stroke Statistics-2017 Update: A Report From the American Heart Association. Circulation 2017; 135(10): e146-e603.

2. Dai X et al. Stable ischemic heart disease in the older adults. J Geriatr Cardiol 2016; 13(2):109-14.

3. Coylewright M et al. Placing COURAGE in context: review of the recent literature on managing stable coronary artery disease. Mayo Clin Proc 2008; 83(7): 799-805.

4. King SB 3rd. The ORBITA Trial: What Does It Mean for Practice? Cardiovasc Revasc Med 2018; 19(4): 397-8.

5. Hochman JS et al. Baseline Characteristics and Risk Profiles of Participants in the ISCHEMIA Randomized Clinical Trial. JAMA Cardiol 2019; 4(3): 273-86.

6. Montalescot G et al. 2013 ESC guidelines on the management of stable coronary artery disease: the Task Force on the management of stable coronary artery disease of the European Society of Cardiology. Eur Heart J 2013; 34(38): 2949-3003.

7. https://www.agla.ch/fr/calculateurs-outils/calculateur-de-risque-du-gsla#infos.

8. Büchel RR et al. Mise au point en cas de suspicion de maladie coronarienne stable. Forum Med Suisse 2019; 19(3132): 512-7.

9. Kwok JM et al. Prognostic value of the Duke treadmill score in the elderly. J Am Coll Cardiol 2002; 39(9): 1475-81.

10. Katsikis A et al. Prognostic value of the Duke treadmill score in octogenarians undergoing myocardial perfusion imaging. Atherosclerosis 2014; 236(2): 373-80.

11. Scot-Heart investigators. CT coronary angiography in patients with suspected angina due to coronary heart disease (SCOT-HEART): an open-label, parallel-group, multicentre trial. Lancet 2015; 385(9985): 2383-91.

12. Perrenoud JJ et al. Valeur de la tomoradiométrie transverse dans le controle de la perméabilité des ponts aorto-coronaires par rapport à la coronarographie. Arch Mal Cœur 1980; 1: 41-8.

13. Hauser H et al. La tomoradiométrie transverse dans le controle de la perméabilité des ponts aorto-coronariens: valeur et intéret par rapport à la coronarographie. Schweiz Med Wschr 1980; 110(45):1651-4.

14. Laggoune J et al. The utility of coronary computed tomography angiography in elderly patients. J Geriatr Cardiol 2019; 16(7): 507-13.

15. Ford TJ et al. Stratified Medical Therapy Using Invasive Coronary Function Testing in Angina: The CorMicA Trial. J Am Coll Cardiol 2018; 72(23 Pt A): 2841-55.

16. Hachamovitch R et al. Prognostic implications of myocardial perfusion single-photon emission computed tomography in the elderly. Circulation 2009; 120(22): 2197-206.

17. Gurunathan S et al. The clinical efficacy and long-term prognostic value of stress echocardiography in octogenarians. Heart 2017; 103(7): 517-23.

18. Ragosta M et al. Comparison between angiography and fractional flow reserve versus single-photon emission computed tomographic myocardial perfusion imaging for determining lesion significance in patients with multivessel coronary disease. Am J Cardiol 2007; 99(7): 896-902.

19. Danad I et al. Comparison of Coronary CT Angiography, SPECT, PET, and Hybrid Imaging for Diagnosis of Ischemic Heart Disease Determined by Fractional Flow Reserve. JAMA Cardiol 2017; 2(10): 1100-7.

20. Ashrafpoor G et al., Stress cardiac magnetic resonance imaging in elderly patients. J Cardiovasc Magn Reson 2011; 13(P:102).

la gazette médicale

- Vol. 9

- Ausgabe 4

- September 2020